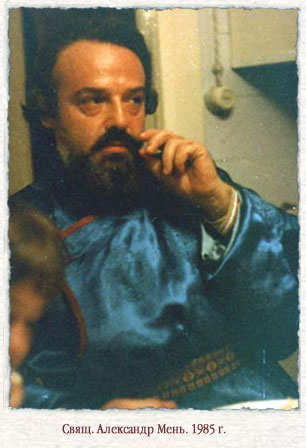

Протоиерей Александр Мень

Религия, «культ личности» и секулярное государство

Заметки историка религии Эта статья выдающегося православного священника Александра Меня была опубликована незадолго до его мученической смерти в 1990 году, и вошла впоследствие в сборник "Трудный путь к диалогу". Она и сейчас, как я считаю, чрезвычайно важна для нашего общества, которое никак не может определиться с нравственными основами своего существования и отношением общества и государства к религии. Я здесь привожу только выдержки их этих заметок. Полностью статья -здесь

Эта статья выдающегося православного священника Александра Меня была опубликована незадолго до его мученической смерти в 1990 году, и вошла впоследствие в сборник "Трудный путь к диалогу". Она и сейчас, как я считаю, чрезвычайно важна для нашего общества, которое никак не может определиться с нравственными основами своего существования и отношением общества и государства к религии. Я здесь привожу только выдержки их этих заметок. Полностью статья -здесь

"Эта мысль поразила меня еще в школьные годы, когда на тренировке в результате несчастного случая погиб мой одноклассник. Те, кто находился с ним в последние минуты, рассказывали, что, умирая, он говорил со Сталиным, который пришёл взять его к себе. Нас, его товарищей, это озадачило: прежде мы не замечали в нем какой-то особой "идейности" (как тогда выражались). И в тот момент у меня впервые мелькнула догадка: "Ведь это религия!" В душе умирающего нечто высшее, священное приняло облик отца, которого мы привыкли благодарить за счастливое детство. С годами догадка превращалась в убеждение, подкрепилась множеством наблюдений и, в конце концов, помогла пониманию огромной исторической трагедии, ставшей фоном юности моего поколения.

Сегодня, когда у нас начинается нелегкий, но благотворный процесс отрезвления и оздоровления общества, все чаще и настойчивее повторяется вопрос: как это могло случиться? Что породило эту долгую "полярную ночь" истории, связанную с именами И. В. Сталина и его сообщников? Что побудило их с неимоверной жестокостью вести войну против народов своей страны? И каким образом человек, действовавший у себя дома как завоеватель на оккупированной территории, смог оказаться в роли земного божества?

Загадка эта отнюдь не ограничена сферой исторической науки, которая может бесстрастно и неспешно изучать "дела давно минувших дней" вроде походов Чингисхана или Батыя. Ведь речь идет о чем-то исключительно важном для всех нас в данный момент, о тяжком социальном недуге, породившем поток преступлений, миллионы свидетелей и участников которых сегодня живы.

Трудно лечить болезнь, не зная её причин, а если не найдены средства лечения, то возможны её рецидивы, даже если первая опасность миновала."

далее далее А.Мень рассматривает истоки обожествления государственной власти:

далее А.Мень рассматривает истоки обожествления государственной власти:

"Начать придется издалека, с седой древности.

Насколько мне известно, в нашей литературе первый шаг в этом направлении был сделан Л. Шаумяном в его статье "Культ личности", включенной в 3-й том "Философской энциклопедии". Хотя автор сосредоточен главным образом на политической стороне дела, его бесспорной заслугой является указание на генезис "культа", его связь с сакральными теократическими монархиями древности.

Действительно, обожествление носителей верховной власти было широко известно в ряде государств классического Востока. В царях там часто видели не просто людей, чье господствующее положение санкционировано религией, но и прямых потомков богов, олицетворение сверхчеловеческих сил."

<...>

"Есть основания думать, что этому культу предшествовали первобытные формы власти, опиравшиеся на м а г и ю, на магизм как систему взглядов. Магизм исходил из убеждения, что существует извечный космический порядок, которому человек должен подчиняться и на который он всё же способен влиять с помощью определенных действий - магических обрядов."

<...>

"В Ветхом Завете Закон Божий был недвусмысленно провозглашен эталоном поведения для любого человека, будь он простой крестьянин, вождь или помазанник-царь. Более того, в самой монархической власти Библия видит лишь терпимое зло, своего рода уступку несовершенству людей.

"Не тебя они отвергли, - говорит Бог пророку Самуилу, когда народ потребовал поставить им паря, - но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними". А Книга Второзакония повелевает монарху постоянно перечитывать свиток Закона Божия, "чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево".

Отступления "помазанников" от Закона Божия публично клеймились пророками. Сам статус пророка как свободного глашатая небесной воли позволял проповедникам открытые и резкие выпады против властей, хотя бывали, конечно, случаи, когда за свою смелость они расплачивались свободой и даже жизнью.

Другой вариант контроля над действиями власти мы находим на Западе, в демократических Афинах. Здесь на первый план выступала идея права. Как показал Фюстель де Куланж в своей знаменитой работе по античности, эта идея имела религиозное происхождение и тем сближалась с социальными принципами Ветхого Завета. Но со временем она приобрела рациональный и почти секулярный характер.

Впрочем, в те отдаленные времена Афины и Иерусалим были крошечными островками среди моря государств, где господствовал принцип сакральной монархии."

<...>

из главки Христос и Кесарь

"Одной из главных причин почти трехсотлетних гонений на христиан в Римской империи был именно их отказ признать в Кесаре земного бога. В других случаях Рим был склонен проявлять веротерпимость, но здесь компромисс оказался невозможен. От христиан требовали хотя бы формального акта: они могли ограничиться тем, что бросят горсть ладана на жаровню перед алтарем Кесаря. Однако тысячи людей, мужчин, женщин, подростков, предпочли ссылку, тюрьму, пытки и смерть, поскольку для них даже такая, казалось бы, невинная уступка была изменой Христу...

Христиане отнюдь не были анархистами или мятежниками, выдвигавшими свой альтернативный вариант государственного строя. Являясь духовным движением, новая вера не ставила перед собой задачу создавать политические проекты или утопии. Она принимала существующий порядок и законы как позитивную данность. Ведь при всем своем несовершенстве Римская империя унаследовала и развивала греческую идею права, законности. С этим фактом тесно связан завет апостола Павла о "покорности высшим властям". Согласно его учению, сам принцип власти, противостоящей социальному и политическому хаосу, установлен "от Бога".

Но при этом Церковь утверждала и другой принцип, выраженный в словах апостола Петра. Он передан в Книге Деяний учеником ап. Павла, св. Лукою:

"Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам".

Конкретно речь шла о религиозной сфере, а, следовательно, в этих словах заключалось требование свободы совести. "

После рассмотрения истории принятия христианства Римской Империей и долгих веков т.н. "христианской государственности",

в разделе Российский вариант Александр Мень пишет: "Все историки Русской Православной Церкви расценивают "синодальный период" как тяжкий и застойный. Самодержавие, прикрываясь своими сакральными привилегиями, постоянно и грубо вмешивалось в церковные дела и даже в вероучительные, богословские дискуссии. Это вносило в церковную жизнь казенно-бюрократический дух, роняло авторитет пастырей в глазах народа. Достаточно сказать, что власти требовали нарушать в политических целях тайну исповеди, А чего стоила хотя бы инструкция выдавать справку о причастии как гарантию благонадежности! Более верный способ дискредитировать Церковь трудно было изобрести.

"Все историки Русской Православной Церкви расценивают "синодальный период" как тяжкий и застойный. Самодержавие, прикрываясь своими сакральными привилегиями, постоянно и грубо вмешивалось в церковные дела и даже в вероучительные, богословские дискуссии. Это вносило в церковную жизнь казенно-бюрократический дух, роняло авторитет пастырей в глазах народа. Достаточно сказать, что власти требовали нарушать в политических целях тайну исповеди, А чего стоила хотя бы инструкция выдавать справку о причастии как гарантию благонадежности! Более верный способ дискредитировать Церковь трудно было изобрести.

Разумеется, подобная политика не могла полностью парализовать внутреннюю жизнь Церкви. И в "синодальный период" она имела великих святых и подвижников, иерархов и богословов. Но почти всем им приходилось вести нелегкую борьбу за духовное существование.

К концу XIX века церковно-политическая картина в России характеризовалась следующими чертами.

Опека и контроль государства лишали Православную Церковь самостоятельности. Она находилась под бдительным оком обер-прокурора.

Религиозное инакомыслие - старообрядчество, сектантство и т. д. - жестоко подавлялось. Перемена конфессии, в смысле выхода из "господствующего вероисповедания", рассматривалась (до 1905 года) как уголовное преступление.

Исторически навязанный Церкви союз с самодержавием подрывал доверие к ней среди тех, кто желал преобразования общества, а также среди многих деятелей культуры, в том числе и верующих, для которых свобода мысли и творчества была неоспоримой ценностью.

Нравственная энергия христианства перетекала в русло нерелигиозных, оппозиционных, освободительных движений (примечательно, что многие революционеры-демократы вышли из духовного звания и кончали церковные школы).

Кризис самодержавия, углубленный русско-японской и первой мировой войнами, пробудил у многих верующих надежду на радикальные перемены к лучшему. Вот почему руководство Русской Православной Церкви не восприняло крушение монархического строя в феврале 1917 года как катастрофу. Ведь именно это событие позволило, наконец, созвать Всероссийский церковный Собор для решения давно назревших сложных и многообразных проблем.

Из Заключения статьи

"Заканчивая этот беглый обзор, вернемся к вопросу, поднятому вначале: есть ли противоядие, способное предотвратить рецидивы "культа"?

Думается, оно связано с честным и последовательным принятием принципа секулярного государства, которое служит интересам граждан независимо от их вероисповедания."

<...>

"От секуляризации государства выигрывает весь наш народ в целом. Оберегая святая святых человека, его убеждения, его свободу совести, правительство содействует единству граждан, построенному на веротерпимости. "

Для тех, кто заинтересовался и будет читать статью полностью, надо заметить, что она была ниписана ещё при советской власти, и предназначена для советской печати. Что бы пройти ещё существовавшую тогда цензуру, в ней присутствуют странные для нас сейчас ссылки на "социалистическую законность" и тому подобные вещи, иллюзий в отношении которых о.Александр отнюдь не питал.

читать полностью

++

![[info]](http://lj.rossia.org/img/community-lj.gif)