[Recent Entries][Archive][Friends][User Info]

Below are 20 entries, after skipping 60 most recent ones in the "Сообщество, посвящённое ра" journal:[<< Previous 20 entries -- Next 20 entries >>]

| November 13th, 2011 | |

|---|---|

| 04:52 pm [industrialterro] [Link] |

Niaftasuchus Няфтазух (Niaftasuchus) — примитивный терапсид среднепермской эпохи. Единственный вид — N. zekkeli, описан М. Ф. Ивахненко в 1990 году. Известен в основном по многочисленным зубам из отложений Мезенского комплекса (2,5 % всех находок) в Архангельской области. Неполные остатки черепов (длиной около 8 см) показывают наличие увеличенных долотовидных резцов, щечные зубы листовидно-режущие, крупные зубы в середине зубного ряда. Череп невысокий, челюстной сустав неизвестен. Глазницы крупные. Носо-глоточный проход глубокий, небные бугры с зубами. Известен череп молодой особи, ротовая полость которого заполнена беловатой массой и содержит несколько зубов взрослой особи. Это указывает на детскую копрофагию — молодые особи поедали экскременты взрослых, чтобы пополнить запас микрофлоры. Зубы взрослых попадали в экскременты в ходе смены зубов (такое наблюдается у современных варанов). Вероятно, няфтазухи питались мягкой растительностью. Няфтазух может принадлежать к наиболее примитивным аномодонтам, но недавние находки более полных черепов показали его принадлежность к самым примитивным дейноцефалам.

Tags: Вымершие синапсиды, Пермь, терапсиды |

| 04:39 pm [industrialterro] [Link] |

Moschorhinus Мосхорин (Moschorhinus) – тероцефал, живший на границе перми и триаса. Принадлежит к семейству мосхоринид, близкому к вайтсиидам (см. Териогнат). Морда широкая, череп довольно массивный, мощные клыки и резцы, заклыковые зубы сокращены в числе. Клыки округлые в сечении, пасть могла открываться очень широко. Вторичное нёбо отсутствует, но могло существовать длинное мягкое нёбо. Длина черепа около 27 см. Хищное животное (возможно, падальщик), был похож на крупных кошек по способу укуса. Обычно считается, что мосхорин конвергентно сходен с горгонопсами и занял их экологическую нишу после пермской катастрофы (самые крупные экземпляры описаны из раннетриасовых отложений). 5 видов, часто указывается на существование лишь одного вида - Moschorhinus kitchingi. Известен из Южной Африки, из отложений пермотриасовой границы (зоны Dicynodon - Lystrosaurus) возрастом около 250 млн. л.н. Судя по всему, пережил пермское вымирание, исчез в середине раннетриасовой эпохи.

Tags: Вымершие синапсиды, Пермь, терапсиды |

| 04:16 pm [industrialterro] [Link] |

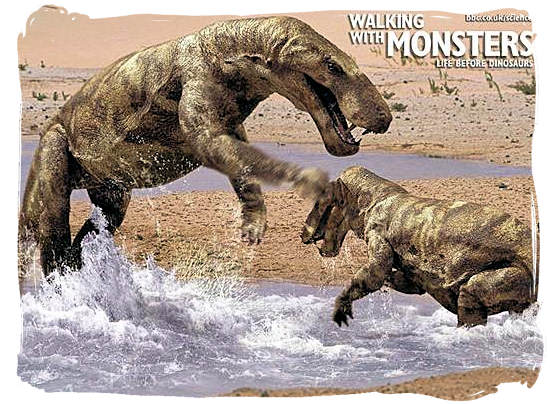

Moschops Мосхопс (Moschops) — самый известный представитель тапиноцефалов. Описан Р. Брумом в 1911 году. Происходит из нижних горизонтов зоны Tapinocephalus Южной Африки. Крупный (до 3 метров длиной) тапиноцефалид с коротким тяжелым черепом. Присутствует обычное для тапиноцефалов утолщение лобно-теменной области. Предглазничный отдел узкий, занимает около половины длины черепа. Теменное отверстие не приподнято над уровнем черепа. Височная дуга массивная, толстая. Височные впадины небольшие. Глазницы также небольшие. Затылок прямой или слабо вогнутый, с массивными боковыми гребнями. Сошники широкие, выпуклые, короткие. Хоанная область неглубокая. Нижняя челюсть короткая и очень высокая, с мощным симфизом. 13-15 зубов верхней челюсти, до 16 — нижней. Первые 5-6 резцов очень мощные, с хорошо развитыми пятками и лингвальными гребнями. Щёчные зубы с уплощенными с боков острыми режущими кромками. Клыки не выражены. Посткраниальный скелет относительно легкий. Типовой вид — M. capensis. Остатки были найдены доктором Робертом Брумом в 1910 году на ферме Шпитцкоп вблизи Лайнсбурга в Южной Африке. Вместе было захоронено несколько полных скелетов. Длина черепа около 32 см, общая длина около 2,5 метров. Подробное описание скелета сделал У. Грегори в 1926 году. Скелет часто изображается в литературе. Два других вида - M. whaitsi и M. koupensis также происходят из зоны Tapinocephalus Южной Африки. Синонимы рода — Pnigalion, Moschoides, Agnosaurus, Moschognathus. Обилие синонимов связано с нахождением особей различного возраста и размера (возможно, имели место и половые отличия). Улемозавр из одновозрастной Ишеевской фауны в Татарстане ранее считался видом этого рода, но сейчас признан гораздо более примитивным. Как и все тапиноцефалы, мосхопсы могли питаться только мягкой растительной пищей, которую раздавливали передними зубами. Использование для обработки пищи передних зубов связано с отсутствием вторичного неба. Не исключается, что основу питания этих животных составляли гниющие стволы каламитов. It was the largest land animal at the time, with a body length of around 5 metres (16 ft). It was a heavily-built herbivore with short, chisel-like teeth for cropping vegetation. The forelimbs sprawled outwards, like those of a modern lizard, but the hind limbs were more mammalian in form, being placed directly under the body. The diet of Moschop was mostly plants, sometimes eating meat. It had a thickened skull and it has been proposed that the animals competed with each other by head-butting; mountain sheep use a similar method. A short, but heavy tail may have counter-balanced its large head if the thick skull was a natural occurrence. It was probably the main source of food for predatory therapsids such as Lycaenops.

Репродукции (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7):

( Далее ) Tags: Вымершие синапсиды, Пермь, терапсиды |

| 04:09 pm [industrialterro] [Link] |

Microurania Микроурания (Microurania) — представитель примитивных терапсид из «средней» перми Приуралья. Мелкое животное, с длиной черепа около 5 см. Череп поверхностно сходен с черепом биармозухий. Морда высокая, кости черепа скульптированы, развит минимальный пахиостоз крыши черепа. «Клыки» небольшие, щёчные зубы зазубрены, довольно многочисленные. Резцы с «пяткой», увеличены. Вероятно, всеядные животные, с переходом к растительноядности. Систематическое положение неясно. Часто причисляются к «эотериодонтам» – биармозухиям, хотя первоначально считались примитивными дейноцефалами. М.Ф. Ивахненко сближает их с эстемменозухами. В последней ревизии пермских тетрапод (2008) он вновь относит микроуранию к дейноцефалам. Род описан М. Ф. Ивахненко в 1996 году из раннетатарских пермских отложений Приуралья. Входит в Ишеевский фаунистический комплекс. Два вида - M. minima и M. mikia.

Tags: Вымершие синапсиды, Пермь, терапсиды |

| 04:00 pm [industrialterro] [Link] |

Lycosuchus Lycosuchus ("wolf crocodile") is an extinct carnivorous genus of therocephalian which lived in the late Permian 265—245 Ma existing for approximately 20 million years. Discovered in South Africa, it was named by paleontologist Robert Broom in 1903 and later assigned by him to Therocephalia.

Ископаемые останки (1, 2, 3, 4):

Tags: Вымершие синапсиды, Пермь, терапсиды |

| 03:37 pm [industrialterro] [Link] |

Lycaenops Лицено́пс (Lycaenops — «волчелицые») — некрупный горгонопс из поздней перми Южной Африки (зоны Tropidostoma — Dicynodon). Самый изученный из всех горгонопсов — известны полные скелеты, подробно описанные. Примерно 3—6 видов. Длина черепа от 17 до 29 см, общая длина до 1,6−1,7 м. В литературе обычно изображается скелет Lycaenops ornatus, как пример скелета горгонопсии. На примере лиценопса видно, что горгонопсы отличались длинными конечностями, относительно крупной головой и коротким хвостом. Задние ноги — полувыпрямленные, передние — широко расставлены. Зубы ликенопса были предназначены для схватывания и разрывания добычи, но животное не могло использовать их для пережевывания пищи. Особенно крупными были зубы в передней части челюстей, среди которых выделялась удлинённая пара клыкообразных (хотя их можно уже называть клыками) зубов верхней челюсти. Зубная формула верхней челюсти - I 5, C 1, Pc 4, то есть на каждой стороне верхней челюсти у животного имелось по пять резцов (они были конической формы и по формы, как зубы хищных рептилий, а не резцы млекопитающих), одному клыку и четырём заклыковым (щёчным) зубам. Последний (крайний) резец помещался на челюстной кости (ветви верхнечелюстной кости), остальные - на резцовой. Клыки, как уже отмечалось, были крупными и зазубренными по заднему краю. Щёчные зубы мелкие. Конечности ликенопса были сравнительно грацильными и могли принимать почти парасагиттальное положение (под туловищем), особенно задние. Передние конечности были расставлены шире. Ликенопсы были активными хищниками, охотящимися на различных рептилий, небольших пеликозавров и дицинодонтов, таких как представители родов Robertia и Cistecephalus, а также, вероятно, на любую другую добычу, которую могли одолеть. Lycaenops ornatus – типовой вид, описан Р. Брумом в 1925 году из поздней перми Южной Африки (зона Tropidostoma). Длина черепа 20 см. Известен полный скелет, подробно описанный Э. Кольбертом. Череп относительно длинный и узкий. Lycaenops angusticeps — описан также Р. Брумом в 1913 году как Scymnognathus angusticeps. Череп относительно низкий, 30 см длиной. К роду лиценопс отнесен Сигонье в 1970 году. Происходит из зоны Dicynodon. Lycaenops quadrata, описан как Dixeya quadrata Хаутоном в 1927 году. Отличается короткой широкой мордой. Происходит из поздней перми Малави (Чивета). Lycaenops sollasi — описан Бройли и Шредером в 1935 году как Aelurognathus sollasi. Череп высокий, с изогнутым профилем, зубы мощные, ноздри расположены дорсально, длина черепа 16 см. Lycaenops attenuatus — описан Бринком и Китчингом в 1953 году как Lycaenoides angusticeps. С небольшими орбитами и мощными скуловыми дугами, череп до 27 см длиной. Возможно существование еще 2-3 неназванных или сомнительных видов, в том числе "Lycaenops" tenuirostris из поздней перми Танзании.

Репродукции (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8):

( Далее ) Tags: Вымершие синапсиды, Пермь, терапсиды |

| November 11th, 2011 | |

| 10:55 pm [industrialterro] [Link] |

Lobalopex Lobalopex is an extinct genus of therapsid or mammal-like "reptile" belonging to the Burnetiid family, which itself belongs to the Biarmosuchian suborder. Лобалопексы (Lobalopex Sidor, Hopson et Keyser, 2004) — род примитивных бурнетиид из верхней перми (зона Tropidostoma) свиты Бофорт Южной Африки. В роде один вид Lobalopex mordax Sidor, Hopson et Keyser, 2004. Кладистический анализ (Sidor, Hopson and Keyser, 2004) показывет, что Lobalopex — сестринский таксон по отношению к Burnetiidae. Этот род связывает бурнетиид с более примитивными бурнетиаморфами.

Tags: Вымершие синапсиды, Пермь, терапсиды |

| 10:51 pm [industrialterro] [Link] |

Leontocephalus Leontocephalus is an extinct genus of Gorgonopsia. It was first named by Broom in 1940, and contains four species, L. cadlei, L. haughtoni, L. intactus, and L. rubidgi. Due to the wear facets on the skull of Leontocephalus, it was capable of opening its jaws to a full 90 degrees, in order to separate its large canine teeth before biting into its prey.

Tags: Вымершие синапсиды, Пермь, терапсиды |

| 10:39 pm [industrialterro] [Link] |

Lemurosaurus Lemurosaurus is an extinct genus of therapsid that belonged to Biarmosuchia. Лемурозавры (Lemurosaurus Broom, 1949) — род примитивных терапсид из верхнепермской эпохи. В роде один вид — Lemurosaurus pricei Broom, 1949.

Второй экземпляр отличается от голотипа незначительными деталями, такими как форма соединения максиллы и премаксиллы, расположение зубов на поперечном отростке птеригоида (имеются отдельные зубы вместо зубных рядов) и число верхних заклыковых зубов (пять вместо восьми). Несмотря на это, оба экземпляра относят к одному виду Lemurosaurus pricei. Считается, что различия могут быть результатом внутривидовой изменчивости, изменений в процессе онтогенеза (второй экземпляр значительно крупнее голотипа), или изменений, произошедших в процессе развития вида во времени.

Tags: Вымершие синапсиды, Пермь, терапсиды |

| 10:30 pm [industrialterro] [Link] |

Keratocephalus Keratocephalus is an extinct genus of Tapinocephalia from the middle Permian of South Africa. Lower and Middle Tapinocephalus Zone, Karoo deposits, Lower Beaufort Beds; Beaufort West. It has a 2.5 to 3 m long (skull 50 cm); 700 to 1000 kg; with a variable snout length; variable pachyostosis; nasofrontal boss raised into a horn-like shape. K. moloch is known from a number of greatly variable skulls, along with postcrania, from the Lower and Middle Tapinocephalus zone, shows considerable variability in the pachyostotic development. It may be not as derived as Tapinocephalus. The naso-frontal boss is raised into a sort of horn (hence the name - "horned head") and the length of the snout varies greatly. This in itself throws doubt on Boonstra's distinction between short and long-snouted forms. Pelosuchus, known only on the basis of postcranial features, is a synonym. ATW020525 MAK020416.

Tags: Вымершие синапсиды, Пермь, терапсиды |

| 10:20 pm [industrialterro] [Link] |

Jonkeria Джонкерия (Jonkeria) – гигантский растительноядный или всеядный титанозух из «среднепермских» отложений зоны Tapinocephalus Южной Африки. Череп низкий, длинный, морда расширена на конце. Глазницы небольшие. Пахиостоз практически не выражен. Затылок вертикальный (голова была расположена горизонтально, а не опущена мордой вниз). Мощные резцы (5 пар на верхней челюсти, 4 - на нижней) с выраженными "пятками", довольно крупные округлые в сечении клыки, с диастемой для нижнего клыка на верхней челюсти. Многочисленные ложковидные щечные зубы (до 19 пар на верхней челюсти, до 15 на нижней). Щечные зубы слегка смещены внутрь от края челюсти (может быть, были мягкие щеки?). Скелет очень массивный, передние конечности сильнее задних, хвост короткий. Внешне животное напоминало бегемота и достигало 3 - 5 метров в длину. По строению черепа джонкерия мало отличима от титанозуха, основные отличия состоят в строении скелета. Предполагается, что джонкерии были в основном растительноядными, но могли быть и всеядными (например, употреблять падаль) как свиньи или медведи. 8 – 10 видов, типовой вид - Jonkeria truculenta, описан Ван Хопеном в 1916 году.

Tags: Вымершие синапсиды, Пермь, терапсиды |

| 10:05 pm [industrialterro] [Link] |

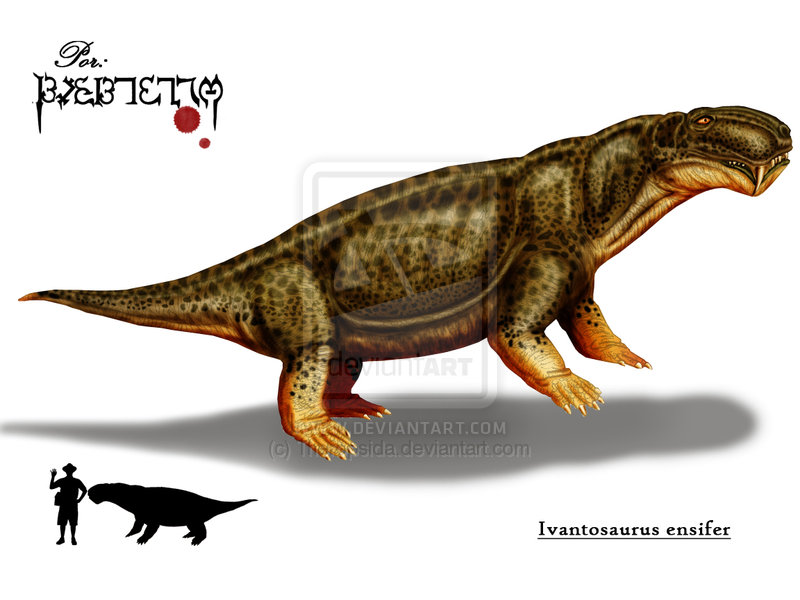

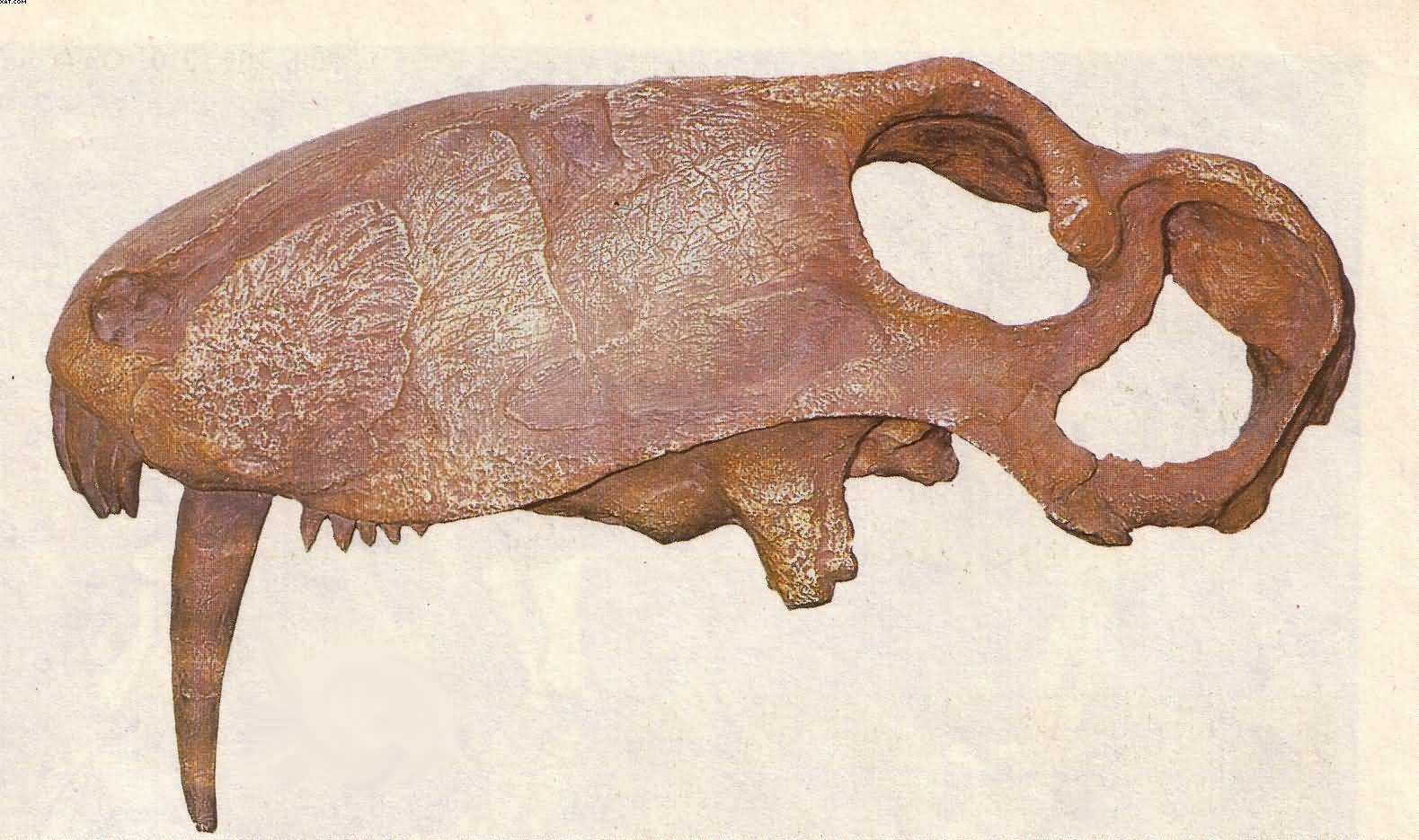

Ivantosaurus Ивантоза́вр (Ivantosaurus ensifer) — примитивный терапсид, «Ивана Антоновича ящер», назван в честь Ивана Антоновича Ефремова. Хищный примитивный дейноцефал. Известен из отложений середины пермского периода (около 267 млн лет назад) в Очерском районе Пермской области, в районе деревни Ежово. Описан П. К. Чудиновым в 1983 году по остаткам фрагментов черепа. Среди фрагментов были максилла и верхние клыки длиной около 19 см, длина типового черепа была около 55 см. Позднее были обнаружены фрагменты второго, более крупного черепа (затылочная часть и мозговая коробка). Общая длина второго черепа могла доходить до 70—75 см. Не исключено, что длина типового клыка преувеличена (верхушка неизвестна) и истинная его длина была около 15 см. Череп часто изображают в литературе, но это слепок-реконструкция, сделанная на основе черепа эотитанозуха. Вероятно, в реальности клыки были относительно короче (как у эотитанозуха и биармозуха). В настоящий момент есть мнение (М. Ф. Ивахненко), что ивантозавр — крупная особь другого хищного терапсида, эотитанозуха, а тот, в свою очередь — взрослая особь биармозуха. Эотитанозух имел череп длиной до 40 см. Синонимичность ивантозавра и эотитанозуха сомнений не вызывает, но включение их в состав рода «биармозух» вызывает сомнение у некоторых авторов. Внешне эти создания походили на горгонопсов типа иностранцевии, но были крупнее и примитивнее. Эотитанозухии — не рептилии, они близки к предкам млекопитающих. На черепе эотитанозуха найдены следы кожных покровов, лишённых чешуи. Ивантозавр и эотитанозух охотились в тропических лесах и болотах на растительноядных терапсид эстемменозухов, чью толстую кожу могли пробить мощные сабельные клыки ивантозавра. Они вымерли, вытесненные более прогрессивными дейноцефалами на фоне некоторого иссушения климата.

Репродукции (1, 2):

Размеры тела в сравнении с человеком:

Tags: Вымершие синапсиды, Пермь, терапсиды |

| 09:45 pm [industrialterro] [Link] |

Inostrancevia Иностра́нцевия (Inostrancevia) — представитель хищных терапсид из группы зверозубых — горгонопсов. Вероятно, самый крупный из хорошо известных горгонопсов. Тело вытянутое, сжатое с боков. Мощный хвост. Череп узкий и удлинённый. Височные окна крупные, вытянуты вверх-назад. Орбиты средних размеров, вынесены наверх. Нёбные бугры и нёбные зубы отсутствуют. Позвоночник лёгкий, подвижный. Впервые открыт В. П. Амалицким в 1898. Найдены иностранцевии в верхнепермских отложениях на берегах реки Северной Двины и в Оренбургской области. Название дано в честь русского геолога А. А. Иностранцева. Выделяется в монотипичное семейство Inostranceviidae, близкое к рубиджеидам. Выделяют примерно 3 вида: Типовой вид — Inostrancevia alexandri, описанный В. П. Амалицким (описание опубликовано посмертно в 1922 году), известный по двум полным скелетам и множеству других остатков. Длина черепа около 50 см. Череп умеренно высокий, затылок умеренно широкий. Происходит из местонахождения Соколки Котласского района Архангельской области; возраст — вятский горизонт, верхневятский подъярус, татарский отдел верхней перми. Вид In. latifrons, описанный П. А. Православлевым в 1927 году, мог быть крупнее типового (череп до 60 см длиной). Известен по трём черепам из Соколков. Первоначально выделялся в особый род Amalitzkia. Отличается широким затылком и более высоким черепом с резким перегибом лицевой пластины максиллы. In. uralensis описана Л. П. Татариновым в 1974 году по мозговой коробке из поздней перми Оренбуржья (Блюменталь-3). Размеры могли быть сравнимы с предыдущим видом. Происходит также из вятского горизонта верхнетатарского подъяруса поздней перми. Следует отметить, что иностранцевия (да и другие горгонопсы) — не пресмыкающиеся в современном смысле слова. В частности, их кожа была лишена чешуи. Иностранцевия — один из самых крупных горгонопсов. Длина черепа могла доходить до 43—60 см. В литературе (например, у Ю. А. Орлова, 1961) есть указания на наличие в сборах с Северной Двины очень крупных останков иностранцевий — примерно в 1,5 раза больше обычных. У иностранцевии было очень небольшое (до 5 пар) число мелких заклыковых зубов, на нижней челюсти они вообще отсутствуют. Вся мощь её пасти была сосредоточена в передней части — в громадных клыках и крупных резцах (4 пары). У иностранцевии отмечена интересная особенность — верхнечелюстные кости слабо сочленены с черепом, что обеспечивало некоторую подвижность, необходимую для более эффективного укуса. Судя по огромному количеству изолированных клыков, обнаруженных в Соколках, верхние клыки быстро сменялись (замещающий клык вырастал сзади основного) и легко выпадали. В целом горгонопсы напоминали по образу жизни появившихся в кайнозое саблезубых кошек. Они охотились на парейазавров и крупных дицинодонтов. Собственно иностранцевия считается полуводным или даже водным животным (как и её добыча — парейазавры-скутозавры). Все горгонопсы вымерли на границе перми и триаса, около 250 миллионов лет назад. В то же время, иностранцевии вымерли ещё до окончания пермской эпохи — из последнего, так называемого вязниковского комплекса пермских позвоночных горгонопсы вообще неизвестны. As with all other gorgonopsid species, it was a quadruped that had an upright posture of 1-4.3 metres long (as large as a bear), with a bone structure characteristic of strong muscle attachments. The skull of 45 cm in length contained a smaller eye socket and larger temporal opening than other less advanced therapsids, like Biarmosuchus tener. The teeth were quite large, the upper palate containing 6 large incisors, 2 large canines and 10 smaller back teeth and the mandible contained 6 large incisors and 8 smaller incisors.

Репродукции (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11):

( Далее ) Tags: Вымершие синапсиды, Пермь, терапсиды |

| 08:40 pm [industrialterro] [Link] |

Ictidorhinus Ictidorhinus is an extinct genus of ictidorhinid biarmosuchian. Fossils have been found from the Dicynodon Assemblage Zone of the Beaufort Group in the Karoo Basin, South Africa and are of Late Permian age. It had a short snout and proportionally large orbits. Some have considered these characteristics to be representative of a juvenile animal, possibly of Lycaenodon. However, these two genera are not known to have existed at the same time, making it unlikely for Ictidorhinus material to be from a juvenile form of Lycaenodon. Иктидорины (Ictidorhinus Broom, 1913) — род примитивных терапсид из верхней перми (зона Dicynodon) бассейна Карру Южной Африки. Является наиболее поздним представителем семейства Ictidorhinidae. В роде один вид — Ictidorhinus martinisi Broom, 1913. Череп маленький и очень широкий в межглазничной области. Морда короткая, узкая и высокая, отверстия ноздрей расположены почти терминально. Верхнечелюстная кость высокая. Глазницы очень большие и несколько удлиненные; височные ямы очень маленькие. Развитые утолщения над глазницами напоминают аналогичные, но гораздо более выраженные образования на черепах других Burnetioidea. Эти утолщения образованы главным образом предлобной и лобной костями. Предтеменная кость относительно большая, треугольной формы. Ширина черепа между глазницами очень велика: 30 мм на уровне лобных и 55 мм на уровне заднелобных костей. Ширина в височной области хотя и несколько меньше, но также велика (43 мм). Большое теменное отверстие окружено костным возвышением. Зубная формула: I 4, C 1, Pc 4-5. Расположенный за клыком зуб, который является первым в серии из пяти зубов, возможно, является замещающим клыком, а не заклыковым зубом.

Tags: Вымершие синапсиды, Пермь, терапсиды |

| 08:34 pm [industrialterro] [Link] |

Herpetoskylax Herpetoskylax is an extinct genus of synapsid biarmosuchian which existed in South Africa. The type species is Herpetoskylax hopsoni. It lived in the Late Permian Period. Герпетоскиляксы (Herpetoskylax Sidor et Rubidge, 2006) — род примитивных терапсид из поздней перми Южной Африки. В роде один вид Herpetoskylax hopsoni Sidor et Rubidge, 2003.

Tags: Вымершие синапсиды, Пермь, терапсиды |

| November 10th, 2011 | |

| 07:59 pm [industrialterro] [Link] |

Gorgonops Горгонопс (Gorgonops) — род хищных терапсид, представитель отряда горгонопсов. Первый из описанных горгонопсов, типовой вид Gorgonops torvus выделен Р. Оуэном в 1876 году на основании неполного черепа из свиты Бофорт Южной Африки. Позднее было описано еще несколько видов, преимущественно по остаткам черепов. Это горгонопсия средних размеров, с черепом от 20 до 35 см длиной. Особенность рода — уплощенный череп и широкие скуловые дуги. Мощные резцы, саблевидные клыки, число заклыковых зубов верхней челюсти резко сокращено (у типового вида — от одной до четырех пар). Обычно горгонопса изображают наземным хищником, но близкий род зухогоргон со сходными пропорциями черепа мог быть полуводным. Такой образ жизни могли вести и различные виды рода Горгонопс. Признаются валидными следующие виды: Gorgonops torvus (Оуэн, 1876)— типовой вид, длина черепа около 20 см. Происходит из зон Tropidostoma — Cistecephalus поздней перми Южной Африки. Gorgonops longifrons (Haughton, 1915) — из одновозрастных отложений, длина черепа до 35 см. Может быть синонимом типового вида. Gorgonops whaitsi (Broom, 1912) — крупнее типового вида, исходно относился к роду Scymnognathus. Также происходит из зон Tropidostoma — Cistecephalus. Известен полный скелет, животное довольно тяжелого телосложения с длинным массивным черепом. Gorgonops dixeyi (Haughton, 1926) — из слоев Чивета в Ньяссаленде (ныне Малави). Крупный вид с уплощенным черепом. Часто выделяется в особый род Chiwetasaurus. По возрасту, вероятно, соответствует зоне Cistecephalus. Gorgonops kaiseri (Broili & Schroeder, 1934) — крупный вид с длиной черепа 35 см. Череп выше и уже, чем у других видов. Древнее других видов рода — происходит из зоны Pristerognathus. Ранее выделялся в особый род Pachyrhinos. Gorgonops eupachygnathus (Watson, 1921). Описан по неполному черепу небольших размеров, может быть молодой особью типового вида. Gorgonops (literally "Gorgon' face") is an extinct genus of therapsid which lived about 255-250 million years ago, during the latest part of the Permian Period. It was a typical representative of the suborder Gorgonopsia, the dominant predators of their day, which in the largest forms grew to over four metres long. Gorgonops possessed highly developed, 12-cm long "sabre" canine teeth, similar to those found in sabre-toothed cats in the Cenozoic. Arguments have even been made for therapsids of its time being endothermic, though no strong evidence exists either way. All of the gorgonopsids are believed to have died out in the Permian extinction. Gorgonops itself was a medium to large-sized representative of the group, with a skull length of twenty to thirty-five centimetres, depending on the species. It ranged from 2 to 2.5 metres long from nose to tail. Gorgonops derived superior speed from long legs held beneath its body.

Репродукции (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9):

Tags: Вымершие синапсиды, Пермь, терапсиды |

| 07:55 pm [industrialterro] [Link] |

Glanosuchus Glanosuchus is an genus of scylacosaurid therocephalian from the Late Permian of South Africa. The type species G. macrops was named by Robert Broom in 1904. Glanosuchus had a middle ear structure that was intermediate between that of early therapsids and mammals. Ridges in the nasal cavity of Glanosuchus suggest it had an at least partially endothermic metabolism similar to modern mammals. Glanosuchus macrops was first described in 1904 by South African paleontologist Robert Broom. He named the genus and species on the basis of a nearly complete holotype skull. The skull has been distorted during fossilization and the bone is indistinguishable from the surrounding matrix in some parts. In illustrating the holotype, Broom chose to reconstruct the skull of the species rather than draw the actual specimen. The skull of Glanosuchus is about 12 inches (30 cm) long. In life, Glanosuchus probably grew to around 6 feet (1.8 m) in length. Like other early therocephalians, Glanosuchus had a long, deep snout and large canine teeth. The incisor teeth at the front of the upper jaw are also large and blade-like. There are six incisors on either side of the upper jaw, the furthest one being noticeably smaller than the rest. Five small pointed teeth are located behind each canine. The snout is wider in the front than it is behind, an usual feature among therapsids but present in several other related therocephalians. The nostrils are positioned at the tip of the snout and directed forward. Glanosuchus represents an early stage in the development of the mammalian middle ear. Modern mammals have three bones in the middle ear (the malleus, incus, and stapes) that transfer sound energy from the eardrum to the fluid of the inner ear. The malleus, incus, and stapes of mammals developed from the articular, quadrate, and angular bones of early therapsids. Studies of the bones of Glanosuchus show that it had a very thin plate of bone that acted as an ear drum, receiving sounds and transferring them to a small air-filled cavity. The stapes and vestibular foramen (the hole that connects the middle and inner ears) are preserved in one specimen of Glanosuchus that was examined by grinding away cross sections of the skull. The anular ligament, a ring-like structure that forms a seal between the end of the stapes and the rim of the vestibular foramen, was probably held in place by cartilage. The transfer of sound between the thin bony plate and the vestibular foramen in Glanosuchus was not as effective as it is in mammals, meaning that the animal had a less acute sense of hearing. Glanosuchus may have been one of the first therapsids to achieve endothermy, or warm-bloodedness. Endothermy is seen today in mammals, the only living group of therapsids. Reptiles, the closest living relatives of mammals, are cold-blooded ectotherms with lower metabolic rates. Endothermic animals likely evolved from more primitive ectothermic synapsids sometime in the Permian or Triassic. While fur, commonly accepted as a clear indication of endothermy, has not been found in non-mammalian therapsids, some skeletal features preserved in therapsid remains may be an indication of the metabolic rates of these animals. Modern mammals possess maxilloturbinates, which are a type of concha (shelf of bone) in the nasal cavity that collect moisture from inhaled air. As endotherms, mammals must breath rapidly in order to supply enough oxygen for their high metabolisms. As oxygen passes into and out of the nasal cavity, it dries out the surrounding tissue. Water from inhaled air condenses on the maxilloturbinates, preventing the drying out of the nasal cavity and allowing mammals to inhale enough oxygen to support their high metabolisms. Reptiles and more primitive synapsids have conchae, but these plates of bone are involved in sensing smell rather than preventing desiccation. While the maxilloturbinates of mammals are located in the path of airflow to collect moisture, sensory cochae in both mammals and reptiles are positioned farther back and above the nasal passage, away from the flow of air. Glanosuchus has ridges positioned low in the nasal cavity, indicating that it had maxilloturbinates that were in the direct path of airflow. The maxilloturbinates may not have been preserved because they were either very thin or cartilaginous. The possibility has also been raised that these ridges are associated with an olfactory epithelium rather than turbinates. Nonetheless, the possible presence of maxilloturbinates suggests that Glanosuchus may have been able to rapidly breath air without the nasal passage drying out, and therefore could have been an endotherm. Glanosuchus is the earliest known therapsid to possess maxilloturbinates, but it shares features with reptiles that suggest it was not fully endothermic. Choanae, two holes in the palate that connect the nasal cavity to the mouth, are positioned far forward in reptiles, early synapsids, and Glanosuchus. This shortens the nasal cavity, thereby reducing the ability to humidify incoming air. The choanae migrated farther back in the palate later in therocephalian evolution, suggesting that advanced forms like Bauria had high metabolic rates similar to those of mammals. As the choanae moved farther back, a secondary palate expanded in front of it. This expansion occurred in both therocephalians and the related cynodonts, indicating that the two groups were convergently acquiring mammalian characteristics in the Permian and Triassic. Althoug therocephalians died out by the Middle Triassic, cynodonts continued to diversify, giving rise to fully endothermic mammals in the Late Triassic.

Tags: Вымершие синапсиды, Пермь, терапсиды |

| 07:40 pm [industrialterro] [Link] |

Galepus Galepus is an extinct genus of therapsid. Галеоповые (Galeopidae Broom, 1912) — семейство дромазавров, возможно, близкое к предкам дицинодонтов.

Tags: Вымершие синапсиды, Пермь, терапсиды |

| 07:34 pm [industrialterro] [Link] |

Galechirus Galechirus is an extinct genus of therapsid mammal-like reptile. It was about 30 cm (1 ft) long. This lizard-like creature is considered to be a dicynodont by some paleontologists; others think Galechirus is the young of a larger therapsid genus. Judging from its teeth, it was an insectivore.

Tags: Вымершие синапсиды, Пермь, терапсиды |

| 07:08 pm [industrialterro] [Link] |

Estemmenosuchus Эстемменозух (Estemmenosuchus) — род примитивных «среднепермских» растительноядных терапсид семейства эстеменнозухид. Два вида — Estemmenosuchus uralensis и Estemmenosuchus mirabilis. Обнаружены в составе так называемой Очёрской фауны (найдена у деревни Ежово в Очерском районе Пермской области, возраст около 267 млн лет). Типовой вид — Estemmenosuchus uralensis, описан П. К. Чудиновым в 1960 году. Крупное животное (длина черепа до 68 см, возможно, больше). Череп с чрезвычайно развитой орнаментацией (выросты в лобно-теменной области, на скулах и т. д.). Интересно, что по наблюдениям М. Ф. Ивахненко, выросты присутствуют лишь на самых крупных черепах. Мощные клыки и резцы, округлые в сечении. Заклыковые зубы многочисленные (20—28 пар), булавовидные. Тело массивное, передние лапы чуть длиннее задних, кисти и стопы широкие. Хвост относительно короткий. Общая длина могла превышать 4 метра. Известен из местонахождений Очёр и Лужково. Второй вид — Estemmenosuchus mirabilis. Этот эстемменозух гораздо мельче (череп длиной до 42 см), но выросты на черепе выражены еще больше. Так, выросты над глазами разветвлены, выросты на скуловых дугах столь длинные, что ширина черепа равна длине. Морда относительно короче, чем у типового вида. Известен по единственному скелету из типового Очерского местонахождения. Очерские эстемменозухиды, описанные под названиями аноплозух (Anoplosuchus) и зоферозух (Zopherosuchus) оказались молодыми особями типового вида эстемменозуха. Это некрупные животные без выраженных выростов на черепе. Не исключено, впрочем, что это самки — некоторые особи «аноплозуха» по размерам не уступают собственно эстемменозуху. Вместе со скелетом «аноплозуха» обнаружены многочисленные костные бляшки, покрывавшие тело животного. Для эстемменозухов известны остатки шкуры (на черепах, включая «рога»). Изучение этих находок Чудиновым позволило установить, что чешуи или роговых покрытий у эстемменозухов не было. Шкура была толстая, с кожными железами. Костные бляшки могли находиться в толще кожи. Эстемменозухиды вели полуводный образ жизни (как бегемоты). Основу их питания могли составлять отмершие стволы каламитов. Тем не менее, строение зубной системы не исключает и всеядность (например, питание падалью). Обычно эстемменозухов считают дейноцефалами, но М. Ф. Ивахненко сближает их с примитивными горгонопсами. Estemmenosuchus was a large, clumsy-looking animal, the size of an adult bull, with a sprawling posture. The skull is high and massive, and possesses several sets of large horns, somewhat similar to the antlers of a moose, growing upward and outward from the sides and top of the head. The skull superficially resembles that of Styracocephalus, but the "horns" are formed from different bones; in Estemmenosuchus the horns are located on the frontals and protrude upward, whereas in Styracocephalus the horns are formed by the tabular and extend aft. Estemmenosuchus lived some 267 million years ago.

Репродукции (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10):

Ископаемые останки (1, 2, 3, 4, 5):

Tags: Вымершие синапсиды, Пермь, терапсиды |

э

э