[Recent Entries][Archive][Friends][User Info]

Below are the 7 most recent journal entries recorded in the "Сообщество, посвящённое ра" journal:| October 4th, 2011 | |

|---|---|

| 08:29 pm [industrialterro] [Link] |

Greererpeton Greererpeton is an extinct genus of tetrapods from the Early Carboniferous period (late Visean) of North America. Greererpeton had an elongated body adapted for swimming, reaching up to 1.5 metres (4.9 ft) in length, including the tail. Its body had 40 vertebrae, twice the usual amount, and a flattened skull about 18 centimetres (7.1 in) long. The limbs were short, and mainly used for steering, with the long tail providing the main propulsive force while swimming. Some marks on the side of the skull indicate that Greererpeton had a lateral line, a sensory organ commonly found only in fish. Its ears were also poorly developed. Taken together, these are indications that Greererpeton was a primitive amphibian that had returned to an almost wholly aquatic existence, rarely, if ever, venturing onto dry land. Greererpeton was a carnivore and probably lived in rivers and swamps.

Tags: Вымершие амфибии, Ихтиостегалии, Карбон, Лабиринтодонты |

| October 3rd, 2011 | |

| 09:33 pm [industrialterro] [Link] |

Crassigyrinus Крассигиринус (Crassigyrinus scoticus) — примитивное четвероногое («земноводное») начала каменноугольной эпохи. Систематическое положение крассигиринуса неясно, он не относится к темноспондилам, возможно, относится к антракозаврам, но имеет черты и тех, и других. У крассигиринуса высокий череп с короткой мордой. Орбиты четырехугольные, вынесены вверх, направлены вбок. Поверхность костей черепа обильно скульптирована (высказано предположение, что череп мог быть покрыт кожными выростами для маскировки). Есть подвижное сочленение между щеками и крышей черепа (как у антракозавров). Имеется «ушная вырезка», вмещавшая брызгальце. Небо примитивное, как у рипидистий. Очень мощные зубы на нёбе. На передней поверхности черепа, между предчелюстными костями, расположено грушевидное отверстие, связанное с передним небным окном. Одно время предполагалось, что ниже ноздрей было отверстие для чувствительного щупальца (как у червяг), но сейчас доказано, что это ошибка. На нижней челюсти есть большие отверстия, в которые при закрытой пасти входили концы нёбных клыков. Скелет слабый, тело длинное, передние конечности крайне малы (длина плеча меньше диаметра орбиты), задние длиннее передних. Число пальцев точно не известно. Длина достигала 1,5—2 метров. Несомненно, крассигиринус был хищником, одним из самых сильных хищников своей эпохи. Он обитал в болотах и заросших мелких водоемах, подстерегая добычу в мутной воде. Несмотря на свою примитивность, это — вторичноводное животное. Крассигиринус был описан по фрагментам челюстей Д. Уотсоном в 1929 году, а первые его остатки были обнаружены еще в XIX веке. Все остатки происходят из раннего карбона (визей) Шотландии. Современное описание выполнено в 1980—1990-х годах.

Tags: Вымершие амфибии, Ихтиостегалии, Карбон, Лабиринтодонты |

| September 29th, 2011 | |

| 05:57 pm [industrialterro] [Link] |

Hynerpeton Hynerpeton (pronounced /haɪˈnɜrpətɒn/, from Greek Υνηρπετον "creeping animal from Hyner") was a basal carnivorous tetrapod that lived in the lakes and estuaries of the Late Devonian period around 360 million years ago. Like many primitive tetrapods, it is sometimes referred to as an "amphibian", though it is not a true member of the modern Lissamphibia. The Late Devonian saw the evolution of plants into trees and growing into vast forests pumping oxygen into the air, possibly giving Hynerpeton an edge because it evolved complex lungs to exploit it. Its lungs probably consisted of sacs like modern terrestrial vertebrates. In 1993, the paleontologists Ted Daeschler and Neil Shubin found the first Hynerpeton fossil, a shoulder bone, near Hyner, Pennsylvania. They were surveying the Devonian rocks of Pennsylvania in search of fossil evidence for the origin of animal limbs. The animal had a very robust shoulder, which indicated that it had powerful appendages. Only a few bones have been found from Hynerpeton, in Red Hill, Pennsylvania, U.S.A.. The known fossils include two shoulder girdles, two lower jaws, a jugal bone and some gastralia. The structure of the shoulder girdle indicates this animal may have been one of the earlier, more primitive tetrapods to evolve during the Devonian. Information on the relationship of the known fossils of Hynerpeton to other Devonian tetrapods can be found in Gaining Ground The Origin and Evolution of Tetrapods by Jennifer A. Clack. It is thought that that these early amphibians are descended from lobe-finned fish, such as Hyneria, whose stout fins evolved into legs and their swim bladder into lungs. It is still not known whether Hynerpeton is the direct ancestor to all later backboned land animals (including humans), but the fact that it had eight fingers, not five, suggests that it is simply our evolutionary cousin.

Tags: Вымершие амфибии, Девон, Ихтиостегалии, Лабиринтодонты |

| 05:37 pm [industrialterro] [Link] |

Elginerpeton Elginerpeton is a monotypic genus of early tetrapod, the fossils of which were recovered from Scat Craig, Scotland, in rocks dating to the late Devonian Period (Frasnian stage, 395 million years ago). The only known fossil has been given the name Elginerpeton pancheni. Elginerpeton is known from a partial skeleton including a partial shoulder and hip, a femur, tibia (lower hind limb), and jaw fragments. It is estimated to have measured about 1.5 m (5 ft) in length.

Tags: Вымершие амфибии, Девон, Ихтиостегалии, Лабиринтодонты |

| 05:15 pm [industrialterro] [Link] |

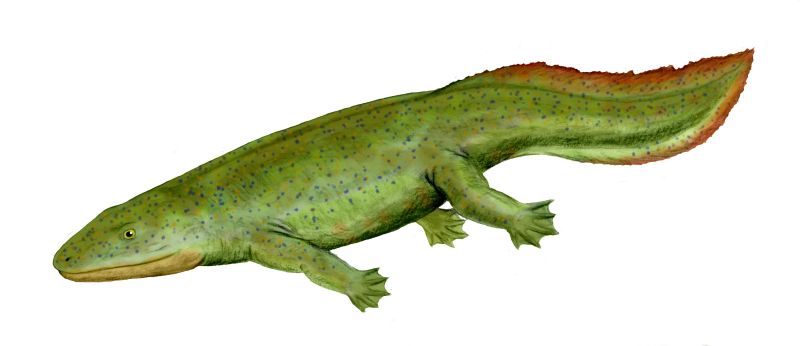

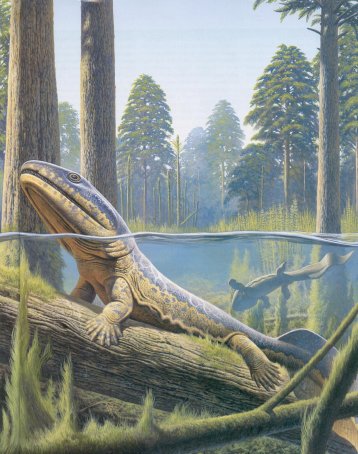

Ichthyostega Ихтиосте́га (лат. Ichthyostega) — род ранних тетрапод, живший в верхнем девонском периоде, около 367—362,5 млн лет назад, и представляющий собой первое промежуточное звено между рыбами и амфибиями. Этот род рассматривается в составе амфибий, однако он не является прямым предком современных видов, предки которых — лепоспондилы (Lepospondyli) — появились в каменноугольном периоде. У ихтиостегий были ноги, но их конечности, возможно, не использовались для ходьбы, а со временем были использованы для преодоления болот. Ихтиостеги имели хвостовой плавник и некоторые органы чувств, функционирующие только в воде. Тело их было покрыто мелкими чешуйками. По мнению некоторых учёных ихтиостеги наряду с определёнными видами кистепёрых рыб определили направление филогенеза в сторону возникновения наземных позвоночных. В 1932 году Сейв-Содерберг описал четыре вида ихтиостегий из верхнего девона, найденных в восточной части Гренландии и один вид принадлежащий роду Ichthyostegopsis, I. wimani. Эти виды могли быть синонимичными, потому что их морфлогические различия не были резко выражены. Виды различались в пропорциях и строении черепа. Сравнение было проведено на четырнадцати экземплярах, собранных в 1931 году Датской Восточной Гренландской Экспедицией. Дополнительные экземпляры были собраны между 1933 и 1955 годами. Род Ихтиостега находится в близком родстве с акантостегой (Acanthostega gunnari), также обнаруженной в восточной Гренландии. По сравнению с акантостегой череп ихтиостеги выглядит более рыбообразным, однако её пояс передних конечностей сильнее и лучше адаптирован к наземной жизни. Ихтиостеги были около 1,5 метров длиной и имели по семь пальцев на задних ногах. Точное количество пальцев на передних лапах пока не установлено, но вероятно, что их было тоже семь. На хвосте у них был плавник «рыбьего» типа поддерживаемый невральными и гемальными дугами. Ноздри располагались у нижнего края челюстей. Слезная кость примыкает к ноздре, но не к глазнице. Межвисочная кость отсутствует (это обстоятельство исключает возможность происхождения большинства темноспондилов от этого рода). Заднетеменная кость непарная. Челюстная кость соприкосается с квадратноскуловой. Сохраняются подкрышечные и предкрышечные кости. Носовые кости широкие. Глазницы овальные и располагаются в центральной части черепа. Хорда через отико-окципитальную часть мозговой коробки доходит до гипофизарной ямы. Early tetrapods like Ichthyostega and Acanthostega differed from animals like Crossopterygians (for instance Eusthenopteron or Panderichthys) in their increased adaptations for life on land. Though Crossopterygians possessed lungs, they used gills as their primary means of acquiring oxygen; Ichthyostega appears to have relied on its lungs as its primary apparatus for breathing. The skin of early tetrapods, unlike that of Crossopterygians, helped retain bodily fluids and deter desiccation. Crossopterygians used their body and tail for locomotion and their fins for balance; Ichthyostega used its limbs for locomotion and its tail for balance. The size of an adult Ichthyostega (1.5 m) precluded completely terrestrial locomotion. Yet the massive ribcage was made up of overlapping ribs and the animal possessed a stronger skeletal structure, a more rigid spine, and forelimbs apparently powerful enough to pull the body from the water. These anatomical modifications clearly evolved to handle the lack of buoyancy experienced on land. The hindlimbs were smaller than the forelimbs and unlikely to have born full weight in an adult, while the broad, overlapping ribs would have inhibited side-to-side movements. Jennifer A. Clack suggests that Ichthyostega and its relatives spent time basking in the sun to raise their body temperatures, much as some animals do today: the Marine Iguanas on the Galapagos Island or the Gharial. They would have returned to the water to cool themselves, hunt for food and reproduce. A lifestyle that required strong forelimbs to pull at least their anterior part out of the water, and a stronger ribcage and spine to support them while sunbathing on their abdomen like modern crocodiles. New studies suggests that the juveniles were more aquatic than the adults, and the possibility that Ichthyostega came out of the water only as a fully mature adult. Water was also still a requirement, because the gel-like eggs of the earliest terrestrial tetrapods couldn't survive out of water, so reproduction could not occur without it. Water was also needed for their larvae and external fertilization. Most land-dwelling vertebrates have since developed two methods of internal fertilization; either direct as seen in all amniotes and a few amphibians, or indirect for many salamanders by placing a spermatophore on the ground which then is picked up by the female salamander. The Ichthyostegalians (Elginerpeton, Acanthostega, Ichthyostega, etc.) were succeeded by temnospondyls and anthracosaurs, such as Eryops, amphibians that truly developed the ability to walk on land. Until 2002, there was a gap of 20 million years between the two groups ( Romer's Gap). In 2002 a 350 million year old fossil from the lower Mississippian, Pederpes finneyae was described and helped to close the gap: it is the earliest-known tetrapod to show the beginnings of terrestrial locomotion.

Репродукции (1, 2, 3, 4, 5, 6):

(Кстати, плаун, что показан тут на среднем плане был высотой до 8 метров.)

Размеры тела в сравнении с человеком:

Ископаемые останки (1, 2, 3, 4):

Tags: Вымершие амфибии, Девон, Ихтиостегалии, Лабиринтодонты |

| 04:53 pm [industrialterro] [Link] |

Acanthostega В девоне появляются первые амфибии. Акантостега (Acanthostega) — род ископаемых тетрапод, живших в позднем девоне и являющихся промежуточным звеном между лопастепёрыми рыбами и наземными животными. Одни из первых хордовых, развивших конечности. Окаменевший череп акантостеги (Acanthostega gunneri) был обнаружен в восточной Гренландии в 1933 году, однако описан лишь в 1952 году Эриком Ярвиком. В 1987 году Дженифер Кларк были обнаружены новые фрагменты нескольких особей. Кости акантостеги были найдены в древних речных отложениях, предполагается что именно в реках эти животные и обитали. Акантостега достигала длины около 60 см. Конечности не имели запястий, что говорит о крайне низкой приспособленности к передвижению по суше, и на каждой из них насчитывалось 8 пальцев. Строение скелета указывает на наличие внутренних жабр. Слабые конечности, которые не смогли бы выдержать вес животного, и короткие рёбра, на которые оно также не могло опираться, говорят о его преимущественно водном образе жизни. Acanthostega had eight digits on each hand (the number of digits on the feet is unclear) linked by webbing, it lacked wrists, and was generally poorly adapted to come onto land. Acanthostega also had a remarkably fish-like shoulder and forelimb. The front foot of Acanthostega could not bend forward at the elbow, and thus could not be brought into a weight bearing position, appearing to be more suitable for paddling or for holding on to aquatic plants. It had lungs, but its ribs were too short to give support to its chest cavity out of water, and it also had gills which were internal and covered like those of fish, not external and naked like those of some modern amphibians which are almost wholly aquatic. Acanthostega is the first tetrapod to show the shift in locomotory dominance from the pectoral to pelvic girdle. There are many morphological changes that allowed the pelvic girdle of Acanthostega to become a weight-bearing structure. In more ancestral states the two sides of the girdle were not attached. In Acanthostega there in contact between the two dies and fusion of the girdle with the sacral rib of the vertebral column. These fusions would have made the pelvic region more powerful and equipped to counter the force of gravity when not supported by the buoyancy of and aquatic environment. Research based on analysis of the suture morphology in its skull indicates that the species may have bitten directly on prey at or near the water's edge. Markey and Marshall compared the skull with the skulls of fish, which use suction feeding as the primary method of prey capture, and creatures known to have used the direct biting on prey typical of terrestrial animals. Their results indicate that Acanthostega was adapted for what they call terrestrial-style feeding, strongly supporting the hypothesis that the terrestrial mode of feeding first emerged in aquatic animals. If correct, this shows an animal specialized for hunting and living in shallow waters in the line between land and water. Newer research also indicates that it is possible Acanthostega actually evolved from an ancestro that was more terrestrail adapted than itself. Acanthostega is seen as part of widespread speciation in the late Devonian period, starting with purely aquatic lobe-finned fish, with their successors showing increased air-breathing capability and related adaptions to the jaws and gills, as well as more muscular neck allowing freer movement of the head than fish have, and use of the fins to raise the body of the fish. These features are displayed by the earlier Tiktaalik, which like the Ichthyostega living around the same time as Acanthostega showed signs of greater abilities to move around on land, but is thought to have been primarily aquatic.

Репродукции (1, 2, 3, 4, 5, 6):

Ископаемые останки (1, 2, 3, 4, 5, 6):

Tags: Вымершие амфибии, Девон, Ихтиостегалии, Лабиринтодонты |

| September 28th, 2011 | |

| 08:25 pm [industrialterro] [Link] |

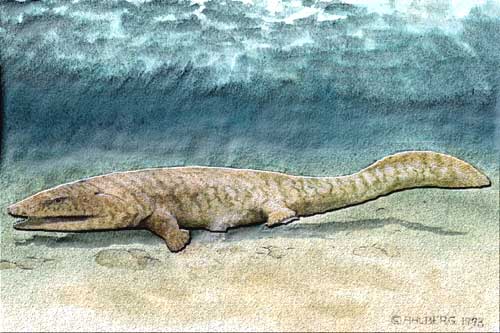

Ventastega Ventastega was a basal tetrapod that lived during the Famennian subdivision of the Late Devonian period approximately 374.5 to 359.2 million years ago, though Ventastega origins as a tetrapod lineage are probably seated in the preceding Frasnian period of the Late Devonian (385.3 to 374.5 million years ago) when a surge of morphological diversification of tetrapods began. Ventastega is one of the earliest Devonian tetrapods yet discovered. Given two preferred orientations of the bones and the geological context in which Ventastega was found suggests a tidal-sea influence. However, like Tiktaalik, Ventastega was probably more aquatic than terrestrial. Per Ahlberg, a professor of evolutionary biology at Uppsala University in Sweden reported in Nature that limbs, not fins were attached to Ventastega; this inference is based on the anatomy of key parts of its pelvis and its shoulders. The fossils reported were found in what is now western Latvia, Kurzeme/Courland peninsula. They are 365 million years old. A skull, shoulders, and part of the pelvis of the Ventastega curonica were found. They indicate it was more tetrapod than fish and looked similar to a small alligator. The discovery contributes to the understanding of the evolutionary transition from fish to tetrapods, the animals with four limbs, whose descendents include amphibians, reptiles, dinosaurs and birds, and mammals). Шведские палеонтологи из университета Упсалы (Uppsala Universitet) под руководством профессора Пера Алберга (Per Ahlberg) обнародовали результаты исследования окаменелых останков древнего существа. Учёные показали, что это — ещё одно недостающее звено между рыбами и четвероногими, вышедшими на сушу. Переход из воды на сушу произошел в конце девонского периода, между 360 и 380 миллионами лет назад, и потребовал множества изменений в строении организм рыб. Выявлением и восстановлением хронологии этих событий палеонтологи уже и занимаются порядка двадцати с лишним лет. К сожалению, скудность и фрагментарность ископаемых свидетельств до сих пор не позволяют поставить точку в этом вопросе. Останки этого вида рыб, живших примерно 385 миллионов лет назад, говорят о том, что они имели четыре конечности, заканчивающиеся плавниками; вероятно, эти плавники помогали ранним предкам четвероногих передвигаться по болотам или мелководью. Следующей за Ventastega ступенью развития является род Acanthostega, имеющий более выраженные конечности, заканчивающиеся пальцами. Эти тетраподы уже были способны к полноценной ходьбе по суше. Кроме того, к этому времени Земля знала еще несколько видов переходных звеньев между рыбами и земноводными, обладающих иными, более развитыми чертами строения тела. А значит, разделение тетраподов на классы и порядки могло начаться уже на стадии выхода рыб на сушу — гораздо раньше, чем прежде предполагали ученые.

Tags: Вымершие амфибии, Вымершие рыбы, Девон, Ихтиостегалии, Лабиринтодонты, Лопастепёрые |