|

|

| Пишет ivanov_petrov ( @ 2011-01-02 08:57:00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Кто-то спрашивал о сравнении мозга у разных видов муравьев

JAFFE, K. and PEREZ, E. Comparative Study of Brain Morphology in Ants.

http://atta.labb.usb.ve/Klaus/art41.p

Общий вывод - конечно, очень зависит от экологии. В филогенезе положительная корреляция грибовидных тел, обонятельных долей, центрального отдела - но нет корреляции всего этого с оптическими долями. То есть глаза могут увеличиваться независимо от прочих отделов мозга. Чем более социальный образ жизни, тем больше грибовидные тела (тривиальный результат). Грибовидные тела - это у муравьев и есть "кора мозга", ассоциативный центр. Рабочие разных каст отличаются по деталям морфологии мозга.

У разных видов вес мозга может отличаться на порядок. Данные по дюжине видов из десятка родов.

Насчет социальности - чем больше размер колоний и сложность коммуникаций, тем больше чашечки грибовидных тел. Степень асимметрии внешней и внутренней чашечки коррелирует с ростом социальной сложности. Отношение размера мозга к весу тела очень различается в разных подсемействах.

Исключительно от себя: птицы - глазастые, обоняние у них хуже, чем у млекопитающих, и социальное поведение, в общем, проще. Млекопитающие - группа животных-нюхачей, для большинства основные сигналы дает именно обоняние, и поведение в среднем по больнице несколько сложнее. Притом, что человек из млекопитающих как раз не очень нюхастый и весьма глазастый.

И корреляция асимметрии ассоциативных центров с ростом сложности колоний и поведения - тоже очень занятно. Известное дело, в отличие от обезьян у людей растет асимметрия полушарий мозга.

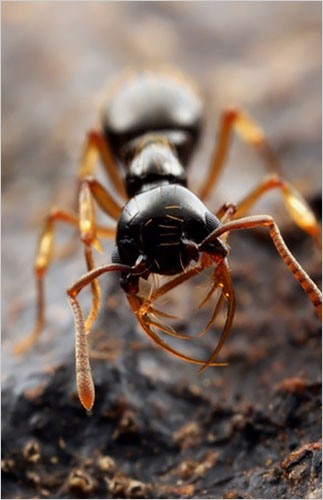

И чтоб веселее - картинки тех видов, которых тут смотрели. Из тысяч видов муравьев - всего-то, но из разных подсемейств.

Odontomachus bauri

Ectatomma ruidum

Cephalotes atratus

TRACHYMYRMEX

Acromyrmex rugosus

Thaumatomyrmex

Acromyrmex octospinosus

Atta laevigata

Pseudomyrmex flavidulus

Pseudomyrmex gracilis

Pseudomyrmex termitarius

Gigantiops destructor

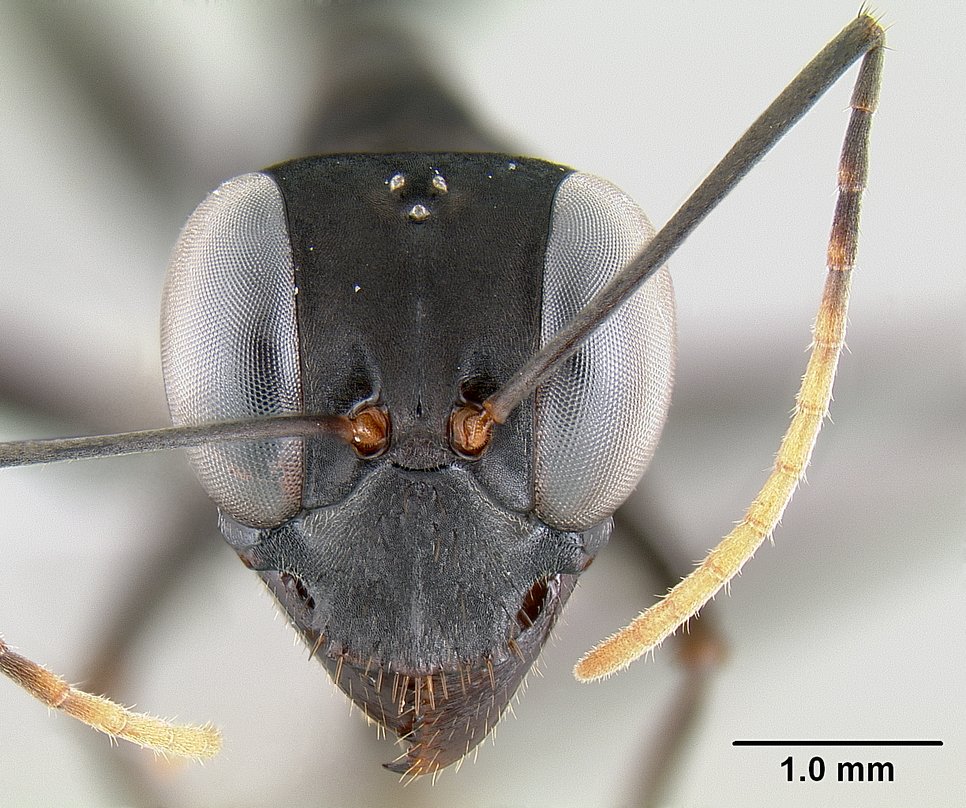

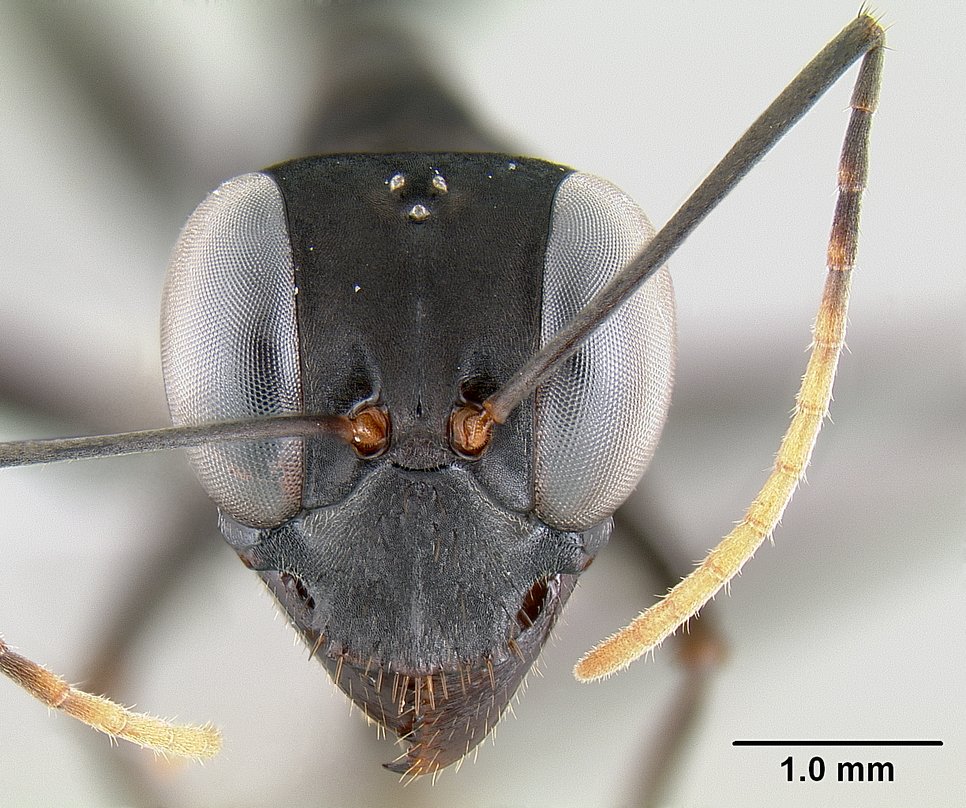

Camponotus

подражающий муравьям палочник Extatosoma tiaratum

сверчок Macroxiphus

JAFFE, K. and PEREZ, E. Comparative Study of Brain Morphology in Ants.

http://atta.labb.usb.ve/Klaus/art41.p

Общий вывод - конечно, очень зависит от экологии. В филогенезе положительная корреляция грибовидных тел, обонятельных долей, центрального отдела - но нет корреляции всего этого с оптическими долями. То есть глаза могут увеличиваться независимо от прочих отделов мозга. Чем более социальный образ жизни, тем больше грибовидные тела (тривиальный результат). Грибовидные тела - это у муравьев и есть "кора мозга", ассоциативный центр. Рабочие разных каст отличаются по деталям морфологии мозга.

У разных видов вес мозга может отличаться на порядок. Данные по дюжине видов из десятка родов.

Насчет социальности - чем больше размер колоний и сложность коммуникаций, тем больше чашечки грибовидных тел. Степень асимметрии внешней и внутренней чашечки коррелирует с ростом социальной сложности. Отношение размера мозга к весу тела очень различается в разных подсемействах.

Исключительно от себя: птицы - глазастые, обоняние у них хуже, чем у млекопитающих, и социальное поведение, в общем, проще. Млекопитающие - группа животных-нюхачей, для большинства основные сигналы дает именно обоняние, и поведение в среднем по больнице несколько сложнее. Притом, что человек из млекопитающих как раз не очень нюхастый и весьма глазастый.

И корреляция асимметрии ассоциативных центров с ростом сложности колоний и поведения - тоже очень занятно. Известное дело, в отличие от обезьян у людей растет асимметрия полушарий мозга.

И чтоб веселее - картинки тех видов, которых тут смотрели. Из тысяч видов муравьев - всего-то, но из разных подсемейств.

Odontomachus bauri

Ectatomma ruidum

Cephalotes atratus

TRACHYMYRMEX

Acromyrmex rugosus

Thaumatomyrmex

Acromyrmex octospinosus

Atta laevigata

Pseudomyrmex flavidulus

Pseudomyrmex gracilis

Pseudomyrmex termitarius

Gigantiops destructor

Camponotus

подражающий муравьям палочник Extatosoma tiaratum

сверчок Macroxiphus