|

|

| Пишет geladen ( @ 2023-04-02 12:52:00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Entry tags: | easy pizding, аби не мовчки, берите меня за ноги, возликуй зануда, ликбез, любишь кататься?, на далеко, не мешки, оптика, песди уверенно неважно что, что такое сало |

Выбор оптики для стрельбы "на далеко" (издание 2023) -- часть 2.1

По большей части, текст представляет собой стенограмму вот этого выступления на ютюбике у ![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) kris_reid@lj, уважаемого, с минимальной вычиткой (чтобы, в меру возможного, снизить градус косноязычия).

kris_reid@lj, уважаемого, с минимальной вычиткой (чтобы, в меру возможного, снизить градус косноязычия).

Первая часть -- тут: https://geladen.livejournal.com/108

Всё целиком -- тут: https://geladen.ch/ru/%D0%B2%D1%8B%D0%B

(ссылаться лучше туда, а комментировать можно здесь)

Часть 2.1 (разбил надвое, иначе в пост не пролазит)

Окончание -- тут: https://geladen.livejournal.com/108

***

Механизм подстроек

Барабанчики подстроек

(Корректная терминология по-русски, разумеется – “маховички”, но у меня пусть будут барабанчики, о чём речь – понятно.)

В охотничьих прицелах или в малократниках барабанчики настройки защищают колпачками, чтобы в процессе эксплуатации случайно не сбились.

В стрельбе “на далеко” требование прямо противоположное – барабанчики приходится теребить для каждого выстрела. Соответственно барабанчики эти должны быть внешние.

Барабанчики должны обладать чёткими тактильными кликами, чтобы можно было вносить поправки “на ощупь”, не отводя глаз от окуляра. На счёт достаточной чёткости и тактильности – у каждого свои представления; для меня, если вслепую и вглухую можно уверенно отсчитать до 10 кликов – то барабанчики ок, годные. (Если вслепую и вглухую приходится считать больше 10, то скорее всего что-то делаешь не так.)

Все те гадости, которые я сказал про угловые минуты в разметке сеток, в той же степени относятся и к градуировке барабанчиков. Повторяюсь: угловые минуты – зло, тысячные же – красота и правда. Особо пикантные варианты совмещают сетку в миллирадианах, типа милдота, с барабанчиками подстроек в долях МОА – шизофрения гарантирована.

Цена клика в одну десятую миллирадиана – де-факто стандарт в этом жанре, хороший компромисс между тонкостью и трудоёмкостью подстроек.

Цену клика на новом прицеле я обязательно проверяю – свои систематически, и часто чужие – по просьбе камарадов.

С топовыми моделями сюрпризов не было, плюс-минус один процент ошибки, не больше, но даже в среднем ценовом сегменте, с недешёвыми в общем-то аппаратами, случались расхождения до 4-5% по сравнению с заявленными цифрами. Само по себе это причиной к дисквалификации не является, если ошибка равномерна и постоянна, её достаточно просто учесть в баллистических табличках, но всё равно неприятно. Ошибка более 5%, для меня – дисквалификация.

Заодно стоит проверить повторяемость кликов, т. е. отщёлкав 100 кликов вверх, а потом – 100 вниз, нужно оказаться ровно в исходной точке. Там же и перпендикулярность кликов, и другие механические свойства, не буду вдаваться в детали, проверка механики на оптических прицелах – предмет отдельного разговора, скажу лишь, что в отличие от охотничьих прицелов или малократников, которые прибиваются в ноль раз и навсегда, для стрельбы “на далеко” цена клика и повторяемость механики имеют ключевое значение.

В барабанчике вертикальных подстроек в нашем деле абсолютно необходимы ещё две функциональные особенности: зеро-стоп и индикатор поворота. Отсутствие того или другого – 100% гарантия накладок, ошибок, промахов и вообще напрасной траты патронов и времени.

Зеро-стоп – механизм в барабанчике, который выставляется когда прицел пристрелян в ноль, и который не позволяет провернуть барабанчик ниже нуля на шкале. (Кстати, тут товарищи интересовались, отвечаю: да, я всегда говорю “пристрелян в ноль”, потому что говорить “приведён к нормальному бою” мне не позволяет отсутствие профильного образования.)

С индикатором поворота, в общем, тоже всё ясно: при стрельбе “на далеко” необходимое количество кликов может не влезть в один оборот барабанчика, нужно знать где именно мы находимся. В идеале, индикатор должен быть не только визуальный, но и тактильный.

Поэтому, кстати, чем больше кликов влезает в один оборот – тем лучше. С 10 или 12 милами на оборот жить гораздо проще, чем с 6; вероятность обсчитаться и ошибиться оборотом – гораздо меньше.

Возможность блокировки барабанчиков от нечаянного проворота, например при переноске или транспортировке, строго говоря – не обязательна, но если есть – пользу приносит.

И наконец, я призываю каждого нашего читателя, не не быть таким как я. Не повторяйте моих ошибок. Пусть на всех прицелах в хозяйстве барабанчики крутятся в одну сторону. По часовой стрелке или против часовой стрелки – на практике разницы никакой, дело привычки, но нужно выбрать что-то одно и его придерживаться, бо (тут говорит горький опыт) позволяет избежать невероятного количества глупых ошибок на рубеже.

Диапазон поправок

С поправками по ветру можно сразу закрыть вопрос – их хватает, и, если что, стрельба выносом по ветру – гораздо проще, чем по вертикали. С вертикальными поправками же всё обстоит сложнее, стреляем далеко, их надо много. Вопрос – сколько?

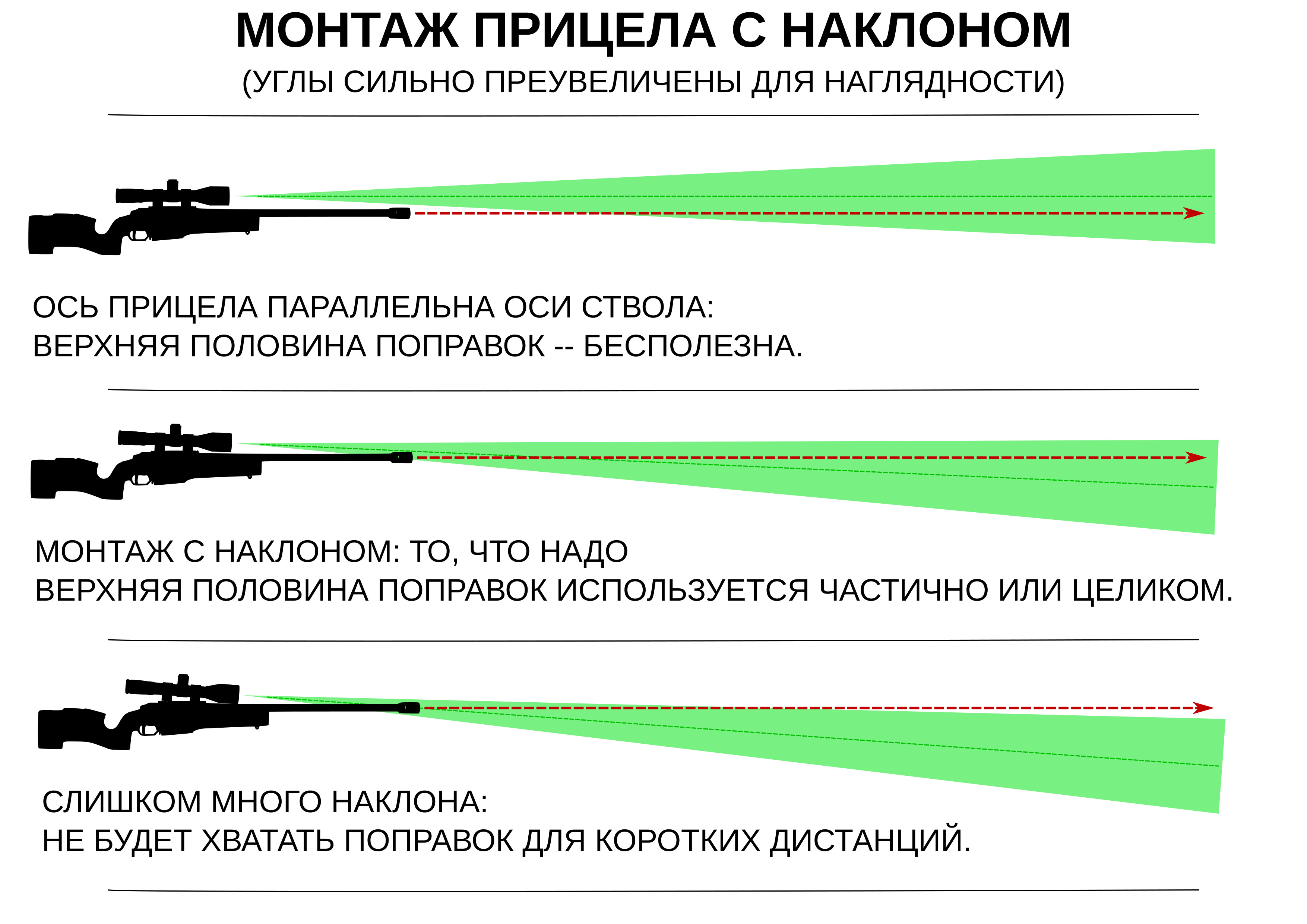

Когда смотришь спецификации прицела, надо помнить, что если прицел смонтировать параллельно стволу, можно будет использовать только половину наличного диапазона поправок. Понятно почему – потому, что вторая половина поднимает прицельную марку в небо, соответственно ствол целит в грунт. Для того, чтобы целиком или частично задействовать вторую половину, оптику “на далеко” как правило монтируют под небольшим углом, планка или монтаж моноблоком со встроенным наклоном.

Например, дано: винтовка Sako TRG42 под 338ю лапу, прицел с диапазоном вертикальных поправок 25 миллирадиан. Нижняя, сходу полезная половина – 12.5, плюс из верхней половины, благодаря наклону монтажа, можем задействовать 7 мрад, всего – 19.5. Стреляя в горах, я упираюсь в предел поправок прицела на дальности об 1500 м, более или менее, в зависимости от температуры. Если надо дальше – приходится стрелять выносом сетки. Ну, 1500 – по мне так уже очень почотная дистанция, стрельнуть дальше возможность выдаётся не так часто, конфигурация в целом меня устраивает.

Другой пример: карабин К31 – тут я наоборот немного переборщил с наклоном. В силу конструкции планки, ей можно устроить практически любой наклон, просто подкладыванием стальных прокладок сзади между планкой и ствольной коробкой. И я как давай подкладывать! Хотел примерно половину диапазона поправок прицела (чтобы весь ход задействовать), а получилось чуть больше. В итоге, самое низкое положение прицела теперь соответствует дальности примерно 200 м, что немного усложняет пристрелку на коротких дистанциях. Зато наличных для дела кликов – весь диапазон прицела, т. е. 23, что ли, миллирадиана, что, конечно, очень помогает в поисках ответа на ключевой вопрос современности “как далеко я смогу попасть по ростовой штатным GP11 из дедовского K31”, но на практике – сильно избыточно.

Ну и третий пример: Sako S20 под 6.5 кридмур, прицел с общим запасом поправок 26 мрад стоит на монтаже с наклоном 20 угловых минут, т. е. чуть меньше 6 миллирадиан. Половина поправок – 13, плюс шесть от наклона, для стрельбы в итоге доступно об 19 мрад, что за глаза и по уши достаточно для любых реалистичных дистанций для этого калибра.

Подведём итоги.

Точные цифры — сколько надо доступных поправок для конкретной системы — может дать баллистический калькулятор (для расчёта чистого падения, которое нас в данном случае интересует, в баллистическом калькуляторе нужно выставить высоту прицела и дистанцию пристрелки на ноль, и смотреть траекторию примерно до звукового барьера, Мах 1). Я сейчас скажу на что примерно ориентироваться.

Чтобы дотянуться до предельных дистанций, для классических немагнумов, типа 308, 7.62х54, GP11, 6.5 всяких – считать, с разумным запасом, 16-18 доступных миллирадиан.

Прицелы с менее, чем двадцатью миллирадианами общего запаса поправок, для стрельбы «на далеко» – не рекомендую. С ними бывает трудно подобрать подходящий монтаж с подходящим наклоном. Монтажи с наклоном обычно бывают 20 или, немного реже, 30 угловых минут, то есть об 6 и 9 миллирадиан соответственно. С 6-миловым монтажом, у прицела, в котором меньше 20 собственных милов хода, кликов может быть впритык. С другой стороны, если поставить монтаж со слишком большим углом (больше половины общего запаса поправок прицела), тот же самый прицел может упереться в недостаток кликов на этот раз на короткой дистанции.

Хорошая новость: в большинстве прицелов нынче от 25 и больше миллирадиан общего запаса поправок. Для таких инструментов достаточно монтажа с наклоном, в сущности – любого, и для дела хватит; имеется в виду – для классических винтовочных, немагнумов.

Для магнумов же, класса .338 лапы – на предельных дистанциях желательно доступных 22-24 миллирадиана. Тут сложнее – наклон монтажа практически обязателен (контора PGM, например, в некоторых моделях своих снайперок под 338 прямо с завода ставит планку с наклоном 40 МОА, т. е. что-то об 11-12 миллирадиан). Прицелы тоже нужны с большим запасом поправок, 25 миллирадиан – минимум, а лучше – больше.

Напомню, речь идёт о предельных дистанциях для помянутых калибров, к которым дистанциям ещё доступ нужно иметь. Для непредельных дистанций требования – гораздо скромнее.

Ну и, наконец, для 5.56 или 5.45, можно ограничиться 10-12 мрад доступного хода, т. е. сойдёт практически любой прицел, в большинстве случаев даже без наклона монтажа.

Параллакс

После обнадёживающих новостей, начинается эзотерика. Параллакс. Понятие это сильно мифологизировано, но на самом деле, концептуально – ничего там сложного.

Что такое параллакс? Предположим, у нас есть некий удалённый фон, например мишень. И есть некий объект, например карандаш, который ближе, чем мишень. Я карандашом на вытянутой руке целюсь в мишень. Теперь, оставляя карандаш на месте, немного сдвигаю голову – карандаш по отношению к мишени тоже сдвигается, целит в другое место, поскольку смотрим мы на него под немного другим углом. Теперь возьмём этот карандаш, сходим к мишеням, и приклеим его там изолентой. Вернёмся обратно – сколько головой не двигай, карандаш, приклеенный к мишени, по отношению к ней не двигается, поскольку находится на том же расстоянии. Это и есть параллакс. Точнее, в случае карандаша приклеенного к мишени – параллакса нет.

Феномен параллакса используется, например, в астрономии, когда два разнесённых телескопа смотрят на один и тот же объект в космосе, а тот, на фоне удалённых галактик, видится в немного разных точках. Зная расстояние между телескопами, можно прикинуть расстояние до объекта. Также, на параллаксе основано наше бинокулярное зрение – так мы можем оценить «на глазок» расстояние до видимых объектов; два глаза видят одно и то же под немного разными углами.

Возвращаясь к карандашам, как я рассказывал, система объектива проецирует картинку из внешнего мира на первую фокальную плоскость, где на неё накладывается прицельная сетка. Тут нужно понимать одну важную вещь: картинка извне проецируется с конкретной дистанции, на которой сфокусирована система линз объектива. (Любители фотографии тут прекрасно поняли о чём я.) Для глаза стрелка, прицельная сетка выглядит, как находящаяся на этой дистанции. Если мишень находится ровно на этой дистанции – сколько головой не двигай, сетка останется к мишени “приклеенной”, как тот карандаш. Если же мишень находится перед этой дистанцией или за ней, будет наблюдаться параллакс – если подвигать головой, прицельная марка на мишени будет смещаться. Отстройка параллакса – это наведение фокуса объектива ровно на дистанцию, на которой находится цель.

К слову, при неотстроенном параллаксе мишень может быть прекрасно чётко видна, поскольку попадает в глубину резко изображаемого пространства вокруг дистанции фокусировки, т. н. ГРИП. В стрельбе “на далеко”, как правило это так и обстоит – чем больше дистанция, тем больше ГРИП, а с какого-то момента вообще начинается гиперфокальная дистанция – если на ней сфокусироваться, то за ней всё видно чётко вплоть до бесконечности.

Другими словами, фокусировка оптической системы объектива на какой-то дистанции и «чётко видно» на какой-то дистанции – не одно и то же, параллакс может оставаться.

В прицелах, в которых нет отстройки параллакса, оптика объектива сфокусирована конструктивно раз и навсегда на некой гиперфокальной дистанции, обычно от 100 до 300 метров. На всех дальностях стрельбы, кроме этой конкретной, наблюдается, в большей или меньшей степени, ошибка параллакса. Насколько она велика? Например, с параллаксом, обнулённым на 100 м, при стрельбе на 300 максимальная ошибка параллакса – это два диаметра объективной линзы; с объективом, скажем, 50 мм, максимальная ошибка – 10 см. На практике, такой ошибки, как правило, не наблюдается; для этого надо смотреть через самый краешек окуляра, где ещё видно сетку. Но нередко на деревенское стрельбище приходят камарады с новыми охотничьими прицелами, с параллаксом прибитым на 100 м, и получают в мишени на 300 разброс на плюс-минус пять равно десять сантиметров больше, чем приличный результат с диоптром. Грешат на прицел, грешат на ствол, грешат на монтаж, тогда как проблема в неравномерной вкладке – глаз то там, то сям – и сопутствующей ошибке параллакса.

На прицелах ПСО-1 стрелков учили ориентироваться “по луне” – чтобы картинка в прицеле была ровно по центру трубы, таким образом глаз оказывается на оси оптики, и ошибка параллакса не проявляется. С современными прицелами такой фокус уже не проходит: подобного дикого туннельного эффекта не наблюдается. При правильном монтаже, картинка в разумных пределах занимает всё пространство трубы, и приходится рассчитывать на единообразную вкладку, которой не так просто достичь, особенно в импровизированных и не самых устойчивых положениях стрельбы.

И то, что на 300 м даёт ошибку в 10 см, за верстой в экстремальных случаях оборачивается полуметром, что уже само по себе, ещё до всех прочих ошибок, запросто составляет разницу между попаданием и промахом.

Вывод: для стрельбы “на далеко” нужен прицел с подстройкой параллакса, которой не надо забывать пользоваться, даже если мишень, казалось бы, видна чётко.

В закрытие темы с параллаксом, пара замечаний:

Первое: Разметка в метрах, или богопротивных ярдах, нанесённая на барабанчик отстройки параллакса, реальности может соответствовать достаточно приблизительно, даже у именитых производителей. Ориентироваться надо не столько на циферку, сколько на эффективное обнуление параллакса, когда мишень в фокусе, и марка остаётся к ней “приклеенной”, независимо от положения глаза.

Второе: не надо путать фокусировку под диоптрию индивидуального зрения, и фокусировку для обнуления параллакса. И то и другое – да, фокусировка, но разная.

Фокусировка под диоптрии находится с окулярной стороны, и предназначена для того, чтобы подстроиться под зрение конкретного стрелка, чтобы глаз чётко видел то, что прицел проецирует на фокальные плоскости. Фокусировка объектива, она же – отстройка параллакса, находится либо на самом объективе, на оправе прицела (что в современных моделях – достаточно редко), либо в центральной части сбоку (у Кахлеса – сверху), и предназначена для того, чтобы в фокальную плоскость спроецировать картинку с правильной дистанции. Фокусировка диоптрий делается единожды под конкретный глаз, чтобы прицельную марку было видно чётко, а подстройка параллакса делается всякий раз под каждую конкретную дистанцию стрельбы.