skipped back 40

Mon, Aug. 23rd, 2010, 06:10 pm

Кураев о катехизации

Sun, Aug. 15th, 2010, 05:13 pm

Всем умнеть

"Годы работы в порноиндустрии стали для Шелли Лаббен настоящим кошмаром, повествует The Washington Times.

А потом "Господь заставил меня пробудиться и велел мне рассказать мою историю в интернете", сказала Лаббен в недавнем интервью. Ныне 42-летняя Лаббен, замужняя мать троих детей, является христианским пастором."

http://www.inopressa.ru/article/13Aug20

У меня почему-то это прорифмовалось с этим материалом:

Поясню, почему:

Вот Шелли Лабен проделала путь в правильном направлении.

Она поумнела.

Хочится верить, что те толпы, которым не нравится, что (некоторые из) священников ездят на автомобиле, тоже когда-нить поумнеют.

И сами придут в церковь. Как та девушка из порно-индустрии.

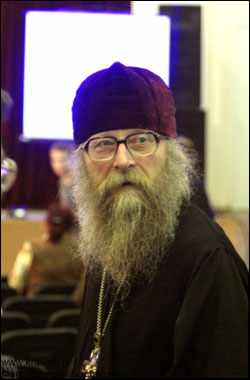

Но материал Худиева я всё-таки проиллюстрирую:

Патриарх Сербский Павел едет на службу

Thu, Aug. 12th, 2010, 01:34 pm

Что с Аббатус-Моздоком ?

Он ведь за-штатом?

"15 июня 2009 г. решением Епархиального Совета Джанкойской епархии, обладающего правом Епархиального Суда, под председательством Его Преосвященства епископа Джанкойского и Раздольненского Нектария на основании 58 Апостольского правила был отправлен за штат и запрещён в священнослужении «пресловутый интернет-хулиган, миссионер епархии и одновременно клирик Свято-Покровского кафедрального собора города Джанкоя игумен Феогност (Пушков)» (http://crimea.eparhia.org/index.php?op

В комментарии пресс-службы Джанкойской епархии говорилось:

«13 июня он пытался силой и ругательствами заставить сослужить певцов и чтецов на русифицированной утрени и Литургии... Ругался нецензурно неоднократно в помещении общего отдела, канцелярии, трапезной, на территории кафедрального собора и Епархиального Управления, в интернете обнаружены сотни его нецензурных тирад и тысячи грубых высказываний...»

18 июня епископ Нектарий снял запрещение в священнослужении с игумена Феогноста «в виду его хотя и частичного, но всё же извинения за свои злодеяния в интернет-пространстве и те интернет-помои, которые он, забыв свой высокий сан священнослужителя, потеряв совесть и всякое человеческое достоинство на протяжении многих лет изливал на головы интернет-пользователей, позоря духовенство нашей епархии, роняя высокий авторитет Святой Православной Церкви и полагая величайший соблазн как для людей церковных, так и, в особенности, для нецерковных. Мы надеемся, – сказано в сообщении епархии – что его нога больше никогда не ступит на каноническую территорию епархии Джанкойской, которой этот болящий человек принёс так много зла, скорбей и нестроений».

Благодатный Огонь № 19"

Tue, Aug. 3rd, 2010, 01:52 am

Хороший комментарий

Tue, Jul. 27th, 2010, 05:09 pm

К вопросу о необходимости борьбы с "эволюционизмом"

http://www.kiev-orthodox.org/site/faith

но вот важное:

"Второй Вселенский собор. В правиле 6 читаем: "Еретиками же именуем как тех, которые издавна чуждыми церкви объявлены, так и тех, которые после того нами анафеме преданы; кроме же сего и тех, которые хотя притворяются, будто веру нашу исповедуют здраво, но которые отделились, и собирают собрания против наших правильно поставленных епископов".

То есть еретиками принято называть:

а) тех, кто издавна чуждыми церкви объявлены;

б) тех, кто после II Вселенского собора иными церковными соборами (!)преданы анафеме;

в) тех, кто притворяется, что нашу веру исповедуют здраво, но на самом деле отделился и собирает собрания против наших правильно поставленных епископов. "

А то некоторые (в частности, отец Царёв и ещё кто-то) спорили со мной ( и с Митр. тогда, Кириллом) о том, что такое ересь.

Всё уже сказано.

Mon, Jul. 26th, 2010, 04:10 pm

Современный патерик

Прекрасное, написано

![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) zamorin@lj (via

zamorin@lj (via ![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) cmart@lj). Иллюстрировано картинами панк-художника Григория Ющенко

cmart@lj). Иллюстрировано картинами панк-художника Григория ЮщенкоКудеяр

Некоторому юноше так нравилось богословствовать, что он окончил семинарию, и принял монашество, так как девушки-регентши казались ему глупыми, а он им казался заносчивым.

Издав несколько богословских трудов и устав преподавать в семинарии, он решил развлечь себя поездками для сражений с противниками-экуменистами. Но не найдя и там себе равных в уме, решил он подвизаться в святости. Удалился в заштатный монастырь, где предал свое тело самым решительным аскетическим экспериментам. Месяцами он не позволял себе вкушать ничего, кроме сухарей и воды, молился всю ночь и подвизался в умной молитве, которая так согревала его сердце, что он видел себя в сиянии небесного огня. Он возжелал доказать, что и современный мир может произвести нового авву Пимена или авву Сисоя. Сложнее всего было отказаться от электронных гаджетов – единственной утехи монаха, но он пошел и на этот решительный шаг.

Скоро к нему в келью потянулись паломники с вопросами о семейной и государственной жизни. Но он продолжал безмолвствовать, оставляя всех без ответа. Как, наконец, ему явился известный местный бандит, умоляя на время разборок спрятать у себя в келье его жену и сына и братский общак. Монах долго отказывался, бандит молил его на коленях, просил спрятать деньги, которых монах, конечно, совершенно чужд. Чувствуя в себе твердость хотя бы по отношению к валюте, монах спрятал деньги и согласился на одну ночь подержать у себя в келье жену и сына бандита. Но бандит все не приезжал и не приезжал.

Разговоры с прекрасной женщиной, ( НЕПРЕМЕННО читать далее )

Fri, Jul. 23rd, 2010, 01:20 pm

Про будущий Собор и про ОВЦС

Thu, Jul. 22nd, 2010, 10:26 pm

Про любовь и ненависть на исповеди

Между прочим, важная тема:

http://chapnin.livejournal.com/149433.ht

Пост

![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) chapnin@lj:

chapnin@lj:"Есть такая традиция в греческих Церквах - давать особое епископское благословение священнику на духовничество. Один мой знакомый двадцать лет назад принял постриг, десять лет служит в иерейском сане и только в прошлом году, будучи 45 лет, получил от своего епископа благословение принимать исповедь"

Камент fater_go:

"Не знаю, как проповедь, а об Исповеди надо спрашивать не владык, а народ церковный. Есть очень жестокие отцы, чья грубость граничит с ненавистью к кающемуся. Таких бы до исповеди не допускать... Ну и т.п. У настоятелей и у благочинных на таких священников целые пачки жалоб. А сделать ничего нельзя. Ну не в запрет посылать таких!? А вот запрет на Исповедь, если бы он существовал, был бы уместен. "

И такая неспособность к духовничеству, к исповеди свойственна бывает, очевидно, совершенно независимо от правизны-левизны в богословии.

Я сечас пишу об этом, потому что есть в Москве один "либеральный" священник. Всем он, вроде бы, хорош.

Но на исповеди ужасен. ( Read more... )

PS Речь не идёт о строгости или снисходительности.

Господь Иисус был строг. Его "приговор" был однозначен: "Иди и впредь не греши". Однако от него исходила любовь, и люди уходили просветлённые и окрылённые, а не раздавленные или опущенные. Также, как от лучших духовников нашего и ненашего времени.

Sat, Jul. 17th, 2010, 01:26 pm

о.Филипп Парфёнов о крещении и катехизации

Копирую очень важную статью отца Филиппа Парфёнова:

Копирую очень важную статью отца Филиппа Парфёнова:Написана она по поводу событий в Красноярской епархии, связанных с отстранением протоиерея Геннадия Фаста.

Ключевые моменты статьи:

1. думать, что само по себе крещение, независимо от веры, спасительно - это заблуждение. Спасает вера.

2. "Если же ты останешься в злом произволении своём <принимая крещение> - не надейся получить благодать. Вода тебя примет, но дух не примет. "

слова свят. Кирилла Иерусалимского из «Поучения предогласительного»

После прочтения на «Правмире» интервью архиеп. Красноярского и Енисейского Антония по поводу нынешнего состояния катехизации в РПЦ и, в частности, смещения прот. Геннадия Фаста не только с поста председателя епархиального Отдела по катехизации, но теперь уже с настоятельства собора в Енисейске, где он прослужил более четверти века, становится ясным: дело катехизации населения перед крещением фактически проваливается в общецерковных масштабах. Оно останется в лучшем случае по-прежнему лишь внутри братства о. Георгия Кочеткова или по инициативе отдельных редких смельчаков среди других священников, не боящихся возможных прещений со стороны епархиальной власти. И дело здесь не только в позиции архиеп. Антония – так думает подавляющее большинство других архиереев русской Церкви.

Дело заключается в том числе как во многовековом народном взгляде на крещение, полуязыческом-полухристианском, сформировавшемся под воздействием определенной сложившейся практики крещения на приходах в позднем средневековье, который переломить, безусловно, трудно, да и невозможно в какие-нибудь несколько десятков лет, так и в определенном взгляде на спасение человека, отраженном в сознании многих православных верующих. Этот взгляд можно в самой простой форме обозначить как равенство крещения спасению, или наоборот, как тезис о том, что тот, кто некрещен, не спасется. Этот взгляд и выражен в таких, например, словах архиепископа Антония: «Бывают, к примеру, трагические случаи. Две подружки, одна крещеная, другая — некрещеная. Тянули-тянули с этим и, наконец, девочка некрещеная шла креститься, — и тут, прямо по дороге к храму, ее сбивает насмерть автомобиль. Представляете, как это страшно? Конечно, ее нужно было бы крестить раньше». Если, в самом деле, любой некрещеный заведомо не спасется (тут еще, к тому же, каждый верующий может вкладывать свое личное понимание в слово «спасение», окрашенное, к тому же, весьма эмоционально), то это действительно страшно. Но есть ли реальные основания для такого страха? Весь вопрос в том, за кого мы принимаем Бога и как каждый из нас Его себе представляет в данном случае. Хотя бы на основании Священного Писания Нового Завета.

( Read more... )

По свидетельству современного исследователя истории катехизации в древней Церкви, диакона Павла Гаврилюка, «В Западной церкви учение о первородном грехе было дополнительным стимулом к скорейшему крещению детей. Согласно этому учению, младенцы, умершие некрещеными, принадлежат к части отверженного Богом человечества (massa damnata) и осуждены на вечные муки, так как на них лежит несмытая вина Адамова греха» («История катехизации в древней Церкви»; М., 2001, с. 259-260). Но насколько это контрастирует с призывом Христа «пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие» (Лк. 19, 16)! Обычно эти слова используют как неоспоримый аргумент в пользу необходимости детского крещения. Но при этом совершенно упускается одна простая вещь, о которой мало кто задумывается: Иисус возлагал руки на некрещеных еврейских младенцев, которых отстраняли от Него сами же ученики! Понятное дело, что крещение в то время, которое совершал Иоанн Предтеча, а вслед за ним и апостолы Христовы, было связано с покаянием израильтян, как связано оно с ним и сейчас, что к младенцам просто не могло относиться.

А вот важное свидетельство авторитетного литургиста о. Мигеля Арранца по поводу крещения и оглашения в средние века как в Византии, так и в Киевской Руси:

«Судя по древнему Евхологию, в средневековом Константинополе детей крестили лишь по прошествии нескольких лет после рождения, с тем чтобы (по совету св. Григория Назианзина ) они могли в какой-то мере понимать совершаемое над ними действо и принимать активное участие в чинах оглашения и крещения. Так было и на Руси в XI веке.

Детей воцерковляли на 40-й день после рождения — через молитвы, которые сохранились до наших дней и которые в Московском Требнике (л. 9) правильно печатаются перед крещением, а не после него. Константинопольские рукописи не содержат теперешних молитв, читаемых над родившею: чин 40-го дня был посвящен исключительно младенцам. Также не существовало главы «како младенца крестити страха ради смертного», ибо этого «страха» не было, так как непосредственно после воцерковления дети считались христианами: по определению как Евхология, так и Потребника Патриарха Филарета, они суть «некрещенные христиане»; здесь взрослые оглашенные сравниваются с младенцами, находящимися в ожидании крещения» ( М. Арранц, «Чин оглашения и крещения в Древней Руси», «Символ», № 19, 1988).

Средневековому западному сознанию было ближе скорее юридическое восприятие вины Адама, перешедшей по наследству на всех его потомков, при котором само таинство крещения неизбежно воспринималось как некое внешнее ритуальное действо, в результате которого Бог должен изменить отношение к крещающемуся человеку, будь то младенцу или взрослому.

Как пишет прот. Иоанн Мейендорф («Византийское богословие», Минск, 2001, с. 207-208),

«Библейский текст, сыгравший решающую роль в споре Августина с пелагианами, содержится в Послании к Римлянам 5:12. Павел, говоря об Адаме, пишет:

«…как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла на всех человеков, потому что все согрешили (eph ho pantes hemarton)».

( Read more... )

В общем, страх перед возможной гибелью человека, не успевшего покреститься, имеет явно нехристианскую природу и свидетельствует скорее о маловерии по поводу того, что «Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 8) и что Он в том числе и «намерение целует», по выражению свят. Иоанна Златоуста. В самом деле, мы же не сомневаемся в том, что ветхозаветные праведники, жившие до Христа, все-таки вошли в Царство Божие? Однако никто из них не был крещен, начиная с Авраама, названного «отцом всех верующих». Тогда существовало обрезание как печать вхождения в избранный народ Божий. Обрезание было прообразом крещения как вхождения в Церковь как Тело Христово: «Ибо все мы одни Духом крестились в одно тело, - Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом» (1 Кор. 12, 13). Но в связи с обрезанием есть другие весьма выразительные слова апостола Павла, а именно, в Рим. 2, 17-29.

( Read more... )

То есть, крещение может быть тождественным рождению свыше, от воды и духа, оно призвано стать таковым…, но может и оказаться пустой формальностью! А именно, в тех самых случаях, о которых, например, свидетельствует отец Геннадий Фаст: «Почти никогда не бывает так, чтобы человек пришел креститься для прощения грехов, как сказано в Символе веры. Но зато очень часто крестятся по традиции, из патриотизма, а еще чаще – чтобы была какая-то защита, чтобы в жизни везло и т.д. И уж совсем печально, когда крестятся потому, что иначе бабка не берется лечить – т.е. получается крещение не для прощения грехов, а для совершения греха».

А теперь сравним это свидетельство со словами архиеп. Антония:

В настоящее же время, кто приходит к нам креститься? Те, коих генетический фонд, продолжившийся со времен всего тысячелетия христианства на Руси, подвигает к этому, ибо это не язычники, а наши собратья, вышедшие из недр нашей общероссийской православной жизни. Как мы можем отказать в общецерковной нашей молитве за них, сподобившихся принять Святое Крещение, сознательно принявших все то, что определяет духовную жизнь их благочестивых предков? Никак не можем отказать им в этом, как и в самом Святом Крещении, дающем нам право за них молиться. Где здесь ответ на вопрос, достойна ли или недостойна русская душа Святого Крещения, как только не в Самом Духе Святом, который и маловерующего «наставит на всякую истину» (Ин. 16, 13).

( Read more... )

Мой камент:

tapirr: "Полностью с Вами, отец Филипп, согласен.

разве что кроме этого:

----становится ясным: дело катехизации населения перед крещением фактически проваливается в общецерковных масштабах.-----

Ещё не вечер. Наш Патриарх человек сильный и решительный. Но дело каьтехизации он вводит очень осторожно и постепенно. КОГДА он даст однозначные и твёрдые дерективы - пусть попробуют ослушаться архиереи с таким суеверным мышлением, как в данном случае.

Важна воля в проведении в жизнь этого дела. Дай Бог сил Святейшему.

**

Прочёл интервью.

Да, это ужасно. Переубедить тут не получится.

Повторюсь: нужен недвусмысленный приказ Патриарха, запрещающий крестить без подготовки.

Иначе будет вот такой саботаж дела Христова.

( Read more... )

Fri, Jul. 9th, 2010, 02:14 pm

О пользе ранних браков

Интересная статья

Обсуждение у автора:

http://samurfila.livejournal.com/600781.h

Sat, Jul. 3rd, 2010, 03:34 pm

Поспеловский. НА ПУТИ К СОБОРНОСТИ часть 2

НА ПУТИ К СОБОРНОСТИ. Окончание. Примечание. Послесловие моё.

Начало здесь

Первые месяцы после отречения Николая II были отмечены левой эйфорией — проходили повсюду епархиальные съезды духовенства и мирян, которые, как было сказано выше, перевыбирали или сбрасывали правящих архиереев11. Последний до-соборный Синод выпустил ряд временных положений, предоставляющих прихожанам право выбора настоятеля и даже епископа. Как пишет Карташев, «вся жизнь епархий перестраивалась снизу доверху в духе самоуправления: самоуправляющийся приход, самоуправляющаяся епархия…»12

( Read more... )

Тот факт, что Поместный собор не созывался с 1990-го года, не только не смущает российское церковное руководство, но более того: даже в год двухтысячелетия был созван лишь Архиерейский собор, а не Поместный, и на нем церковное руководство фактически отказалось от всеобще-церковных Поместных соборов, то есть мы вернулись к началу дискуссии о Поместном соборе, когда идею исключительно Архиерейского собора так тщательно проанализировал и отверг в 1905 г. архиепископ Сергий (Страгородский), предупредивший, что до тех пор, пока наш епископат будет назначаться бюрократически, он не будет пользоваться ни авторитетом, ни любовью народа, а следовательно — не сможет и говорить от имени народа.

Это пророческое предупреждение тогдашнего архиепископа, а затем патриарха Сергия не менее злободневно сегодня, чем в 1905 г.. Об отсутствии подлинного авторитета у нынешней иерархии Русской Православной Церкви более чем красноречиво говорят хотя бы распространяемые по всей стране псевдо-иконы таких изуверов, как палач Иван Грозный и пьяница-развратник Распутин. Осуждение Патриархом и архипастырями культа палача и пьяницы не возымело, как известно, никакого воздействия, что свидетельствует об отсутствии доверия современной российской паствы к своему церковному руководству. Упомянутые сатанинские иконы — а иначе их невозможно назвать — продолжают распространяться по всей стране, и какая-то значительная часть народа предпочитает верить им, а не иерархии своей Церкви! Это ли не доказательство того, что максимально представительный Поместный собор — и не трехдневка, как пошло с советских времен, а продолжительный, типа Собора 1917-1918 гг. — жизненно необходим сегодня во имя спасения и оздоровления Православной Церкви в России?

Поэтому очень хотелось бы, чтобы те, кто действительно озабочен судьбами русского православия, серьезно занялись анализом Собора 1917-1918 гг., установили бы в каких-то частных совещаниях, что, собственно, было окончательно принято в форме определений и постановлений на том Соборе, а что осталось лишь в черновой разработке; какие определения не устарели по сей день и применимы и сейчас, способствуя оздоровлению Церкви, а что устарело. Ибо если Господу угодно, чтобы Русская Церковь не превратилась в музейный экспонат, об опасности чего предупреждал на Соборе 1988 г. нынешний глава Отдела внешних связей Русской православной Церкви митрополит (тогда еще архиепископ) Кирилл, то рано или поздно ее иерархия должна будет вспомнить о Великом Московском Соборе. И тогда разработки частных богословских кружков и конференций очень даже пригодятся.

В заключение следует напомнить, что по апостольским правилам Вселенских соборов меньший Собор может быть аннулирован лишь бОльшим Собором.

А что мы видим сегодня? Великий Московский Собор 1917-1918 гг. фактически аннулирован значительно меньшими Соборами 1943 — 1988 гг. На Соборе 1988 г. был принят новый Устав, утверждавший по крайней мере частоту созыва Поместных соборов не реже чем раз в 5 лет, и Архиерейских соборов — не реже, чем раз в два года. С тех пор был лишь один Поместный собор — в 1990 г. Затем собрался юбилейный Архиерейский (т. е. меньший) собор в 2000 г., который запросто отменил Устав и постановления бОльшего — Поместного собора 1988 г.

Что это, если не полнейший произвол, сведение собственных же Соборных постановлений к безответственной болтовне?!

( Read more... )

tapirr: Добавлю.

1) см. мою статью

2). Очень важно вот что. Всё, что пишет Дмитрий Владимирович абсолютно верно.

Но.

Церковные власти абсолютно правы, на мой взгляд, не созывая сейчас Поместных Соборов, и вот по какой причине.

Поместные соборы могут состоять только из

а) сознательных (катехизированных) христиан

б) членов церковных общин.

На настоящий момент (в результате полной бездеятельности, а то и деструктивной работы Алексия II) ни всеобщей катехизации, ни общинности (даже в зачатке) в Русской Церкви нет.

Следовательно, надо сначала создать и насадить их (первые шаги в этом направлении предприняты. Святейший Кирилл начинает вводить катехизацию в практику нашей Церкви), а потом - уже из сознательных христиан, членов местных общин - можно будет собирать Соборы.

Этого уже мы - Церковь и Дух Святой - добьёмся.

Sat, Jul. 3rd, 2010, 03:32 pm

Поспеловский. НА ПУТИ К СОБОРНОСТИ часть 1

Дмитрий Поспеловский —Правнук известного педагога Константина Дмитриевича Ушинского. Родился на Западной Украине, входившей в состав Польши, в имении своего деда Константина Константиновича Ушинского в 1935 г. В 1949 г. вместе с родными эмигрировал в Канаду из лагерей беженцев Западной Германии. Окончил университет Конкордия в Монреале (политология, экономика). Работал в НТС, на Би-би-си, на радио «Свобода» и в Университете Западного Онтарио (1972–1997). Автор многих книг и более 100 научно-публицистических статей по истории России, Русской Церкви, ее современной жизни и актуальным богословским проблемам. В «Континенте» (N№ 96) опубликованы два его письма Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II. Живет в Канаде, г. Лондон.

Дмитрий Поспеловский —Правнук известного педагога Константина Дмитриевича Ушинского. Родился на Западной Украине, входившей в состав Польши, в имении своего деда Константина Константиновича Ушинского в 1935 г. В 1949 г. вместе с родными эмигрировал в Канаду из лагерей беженцев Западной Германии. Окончил университет Конкордия в Монреале (политология, экономика). Работал в НТС, на Би-би-си, на радио «Свобода» и в Университете Западного Онтарио (1972–1997). Автор многих книг и более 100 научно-публицистических статей по истории России, Русской Церкви, ее современной жизни и актуальным богословским проблемам. В «Континенте» (N№ 96) опубликованы два его письма Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II. Живет в Канаде, г. Лондон.НА ПУТИ К СОБОРНОСТИ 1

Рожденная на христианском Востоке прекрасная идея государственности, оcнованной на принципе симфонии власти духовной с властью государственной, оказалась несбыточной мечтой. И та и другая стороны забыли предупреждение Христа о разделении, а не слиянии Церкви и государства: Божье — Богу, а кесарево — кесарю.

Но в допетровской Руси существовало все-таки хотя бы сознание того, что принцип симфонии нарушается (в основном — князьями и царями, а порой, как при патриархе Никоне, — и церковной властью). Петр же Великий и вообще похоронил всякое понятие о какой-либо симфонии. Церковь стала ведомством православного исповедания. Земным главой ее стал император, от имени которого до самого отречения Николая II ведомством этим управлял обер-прокурор — мирянин, назначаемый царем и обладавший фактически неограниченной властью над духовенством вообще и Архиерейским синодом в частности.

( Read more... )

Далее: http://tapirr.livejournal.com/2459955.ht

Thu, Jul. 1st, 2010, 02:31 pm

Ваше мнение?

Дорогие друзья!

Два вопроса:

1. Что это за скульптура, где она?

Что на ней изображено?

UPD Ответ% http://tapirr.livejournal.com/2454292.ht

2. Как вы относитесь к следующим мыслям: (нашёл тут)

"Если вы прочитаете Новый Завет и поймёте как жили апостолы и первые христиане а затем сравните с тем что из себя представляют современные церкви то неизбежно заметите следующие различия:

1. Настоящих христиан мир должен ненавидеть, гнать, запрещать и притеснять, но церкви, наоборот, в почёте.

2. Народ Божий перековал мечи на орала и копья на серпы и не мстит за себя - но церковь даже в мирное время освящает оружие, а в войнах благословляет на войну.

3. Христиане понимают что те кто дружит со Зверем (политикой), заискивает у него и полагается на него - получают знак 666, поэтому они стараются соблюдать нейтралитет, но церковь всё делает наоборот и мечтает, чтобы её вновь признало государство и разделило с ней власть.

4. Служители Бога ещё не царствуют и стараются быть меньшими, ставить интересы ближних выше себя, не допускают поклонение себе - но в церкви иначе.

5. Последователи Христа ставят во главу угла Библию, а не учения людей и отеческие предания."

Mon, Jun. 28th, 2010, 04:01 pm

Церковь vs Государство?

![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) timur_nechaev77@lj на это (а начало здесь):

timur_nechaev77@lj на это (а начало здесь):"Что есть лояльность РПЦ к любой власти, если не признание законов любого государства (сталинского, гитлеровского, путинского) выше чем законы Бога? На мой взгляд, лояльность должна быть только к тем действиям государства, которые не противоречат законам Бога, изложенным в Евангелии. Все остальное называется не лояльность, а вероотступничество и предательство."

![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) tapirr@lj:

tapirr@lj: --лояльность должна быть только к тем действиям государства, которые не противоречат законам Бога, изложенным в Евангелии.---

Полностью согласен. Поддерживать только то, что не противоречит истине веры и морали. Но это даже в Соц-концепции Русской Православной Церкви сказано!

«Церковь сохраняет лояльность государству, но выше требования лояльности стоит Божественная заповедь: совершать дело спасения людей в любых условиях и при любых обстоятельствах.

Если власть принуждает православных верующих к отступлению от Христа и Его Церкви, а также к греховным, душевредным деяниям, Церковь должна отказать государству в повиновении. Христианин, следуя велению совести, может не исполнить повеления власти, понуждающего к тяжкому греху. В случае невозможности повиновения государственным законам и распоряжениям власти со стороны церковной Полноты, церковное Священноначалие по должном рассмотрении вопроса может предпринять следующие действия: вступить в прямой диалог с властью по возникшей проблеме; призвать народ применить механизмы народовластия для изменения законодательства или пересмотра решения власти; обратиться в международные инстанции и к мировому общественному мнению; обратиться к своим чадам с призывом к мирному гражданскому неповиновению.» (sic)

http://www.mospat.ru/ru/documents/social-concepts/iii/

Но я говорю не об отдельных законах, а о признании государства в целом! Как принцип.

И кто говорит о "признание законов любого государства (сталинского, гитлеровского, путинского) выше чем законы Бога"?! Почему ВЫШЕ? Нет, в Деяниях святых апостолов сказано "Должно повиноватьбся Богу более, нежели человекам". Однако апостоды не делали революций.

Искажение же в том, что Церковь лояльность подменяет ПРИСЛУЖИВАНИЕМ. Подчиняет себя Кесарю. Вот ПОДЧИНЯТЬСЯ недопуститмо. Сохранять свобору от государства нужно! А для этого нужно полное отделение Церкви от государства.

Sat, Jun. 26th, 2010, 09:23 pm

Статья Баженов

Fri, Jun. 25th, 2010, 11:32 pm

Диалог

А я не одного материала про это не прочитал, и не буду, скорее всего. Скушно.

Я слишком хорошо разбираюсь и в том и в другом (и хорошо отношусь и к тому и к другому), что бы интересоваться мнением профанов.

И само событие не стоит выелекнного яйца. Так - буря в стакане воды.

**

Единственное - привёл мнение отца Петра Мещеринова.

Thu, Jun. 17th, 2010, 03:07 am

Ещё Воркута говорит

Thu, Jun. 17th, 2010, 03:01 am

Питирим Воркутинский

Wed, Jun. 9th, 2010, 05:33 pm

Пётр Мещеринов о современной России, современной Церкви и совр. иск.

Игумен Пётр (Мещеринов):

Мы живём в государстве, насквозь пронизанном ложью и нечеловеколюбием.

Юрий Сергеевич Белановский

![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) belanovskyy@lj пишет:

belanovskyy@lj пишет:"По просьбе о.Петра (Мещеринова) размещаю его мнение.

Вопрос: - Есть ли вещи, которые должны до глубины души возмущать православных христиан? Существуют ли сегодня в нашем социуме и церковной жизни явления, которые должны вызывать справедливый отпор православной общественности?

- Несомненно. Мы живём в государстве, насквозь пронизанном ложью и нечеловеколюбием.

Зажимание гражданских свобод; чудовищная коррупция; произвол правоохранительных органов; неправый суд; моральное разложение армии; социальное расслоение общества, происходящее при попустительстве властей; оболванивание народа телевидением и масскультурой; наконец, из ряда вон выходящие случаи, такие, например, как убийство призывников ради изымания у них внутренних органов (http://www.echo.msk.ru/blog/milov/6860

Немало вопросов и в церковной жизни: это и то, что Церковь, как в рот воды набравши, молчит о вышеозначенном состоянии государства; это и внутрицерковные проблемы – всякие Рафаилы Берестовы и Петры Кучеры, непросвещённость, обрядоверие и проч., и проч., и проч.

Активная и крикливая «православная общественность» на всё это совершенно не реагирует, а порой и оправдывает «нашим особым путём» и «противостоянием Западу». Реагируют же «ревнители православия» чаще всего на химеры, которые сами себе и создают, например, на ювенальную юстицию или что-то в этом же роде. И вот появился прекрасный повод для замечательной, чудесной и долгоиграющей химеры, борясь с которой, можно всласть пошуметь. Я имею в виду выставку «Двоесловие/Диалог», открывшуюся рядом с университетским храмом св. муч. Татианы.

Мне хочется спросить тех, кто с таким энтузиастом выступают против этой выставки. Дорогие защитники «чистоты православия»! почему же вы не обратили свои огненные словеса против тех явлений, о которых я написал выше? Разве не оскорбляют ваше нравственное чувство, разве не возжигают вашу ревность по истинному исповедыванию веры Христовой столь явные и очевидные случаи попрания Христовых заповедей?

И здесь ведь вопрос вовсе не политический, а нравственно-религиозный: неужели вам не жалко людей, которых унижают, оскорбляют, пытают и убивают сегодня в России? ( Read more... )

Проблема эта заключается в том, что для многих православных Церковь – это не вселенская Христова истина, не продолжение дела Христова на земле, а не более чем субкультура вполне определённого этнографического и историко-идеологического содержания. Эта узкая, душная и замкнутая субкультура многими принимается за православие, но на деле ничего общего с подлинной Традицией Церкви не имеет, а лишь спекулирует на ней. Образ православия в субкультурном преломлении: «православный – это тот, который хочет, чтобы постились другие». Образ настоящего, подлинного православного: это христианин, через которого в мир изливается любовь, жертвенность, мудрость и человеколюбие Христово.

Выставку делали люди, так или иначе уязвленные Евангелием Христовым. Церковь распахнула перед ними дверь притвора храма. Но оказалось, что в субкультуру этот подлинно традиционный церковный миссионерский жест не вмещается. Субкультура страшно возмутилась – но это на самом деле хорошо. Очевидным сделалось то, что перед нами с великой остротой стоит дилемма, о которой нужно со всею серьёзностью говорить и её решать: или мы задушим живую церковную жизнь, уйдём в маргинальное гетто, окончательно настроим против себя здоровые силы российского общества и похороним миссионерские инициативы Патриарха Кирилла – или частным мнениям (которые, разумеется, никому не возбраняется иметь) будет придано значение именно частных мнений, а не голоса Церкви.

Субкультура, выступающая от имени всего Православия – вещь недопустимая, да и очень уж большой жертвы требующая. Она лишает нас, нашу Русскую Православную Церковь, к которой мы принадлежим, которой живём и которую все любим, единства в любви Христовой. И вот о чём я предложил бы подумать «ревнителям православия», вместо того, чтобы оцеживать «эстетических комаров» и воевать с химерами."

Игумен Пётр (Мещеринов)

Книги, статьи, лекции: http://igpetr.jimdo.com/