[Recent Entries][Archive][Friends][User Info]

Below are 8 entries, after skipping 20 most recent ones in the "Сообщество, посвящённое ра" journal:| October 25th, 2012 | |

|---|---|

| 07:46 pm [industrialterro] [Link] |

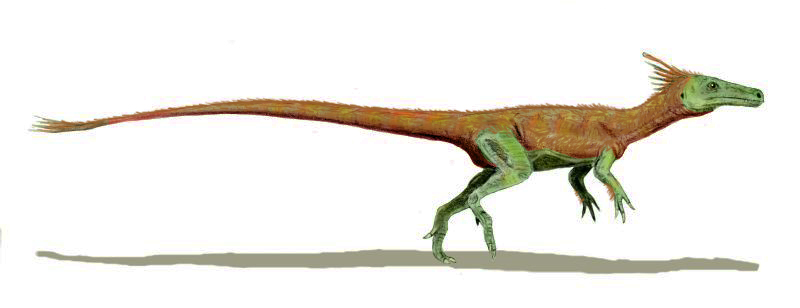

Juravenator Juravenator is a genus of small (75 cm long) coelurosaurian theropod dinosaur, which lived in the area which would someday become the Jura mountains of Germany, about 151 or 152 million years ago. It is known from a single, juvenile specimen. In the summer of 1998, the Jura-Museum Eichstätt at Eichstätt organised a paleontological expedition to the nearby chalk quarry of Schamhaupten. Near the end of the planned excavations, two volunteers, Klaus-Dieter Weiß and his brother Hans-Joachim Weiß, found a chalk plate in which clear vertebrate remains were visible. A first preparation uncovered the head of a small theropod. However, due to the vulnerability of the bones, removing the hard calcium silicate matrix was slow and expensive. To see whether it was worthwhile to proceed, a CT-scan of the fossil was made. This seemed to show that only the neck and a small part of the rump were still present and accordingly the preparation was discontinued. In 1999 the find was reported in the scientific literature by Günther Viohl. By 2001 the fossil had generated some publicity and was nicknamed Borsti in the German press, a name commonly given to bristle-haired dogs, on the assumption the creature was endowed with bristly protofeathers. In 2003, the new director of the museum, Martina Kölbl-Ebert, decided to finish the preparation. Preparator Pino Völkl then discovered, during seven hundred hours uncovering the remaining bones, that almost the entire skeleton was present. In 2006 the type species Juravenator starki was named and described by Ursula Göhlich and Luis Chiappe. The generic name is derived from the Jurassic Bavarian Jura Mountains, and a Latin venator, "hunter". The specific name honours the Stark family, owners of the quarry. The holotype, JME Sch 200, was found in the Malm Epsilon 2, a marl layer of the Painten Formation dating to the late Kimmeridgian, about 151 to 152 million years old. As the bones were accessed from below — the specimen having landed on its back on the seafloor — and the plate was not split further, a counterslab is lacking. The fossil consists of an almost complete articulated skeleton with skull of a juvenile individual. Only the tail end is missing. In small areas impressions or remains of the soft parts are present. The fossil was considered the most complete specimen of a non-avian theropod ever found in Europe. Juravenator was a small bipedal predator. The holotype of Juravenator represents a juvenile individual, about seventy-five centimetres in length. In 2006 and 2010 Göhlich established some diagnostic traits. The four teeth of the premaxilla in the front of the snout had serrations on the upper third of the back edge of the tooth crown. Between the tooth row of the premaxilla and that of the maxilla there was no hiatus. The maxillary teeth were few in number, eight with the holotype. The depression or fossa for the large skull opening, the fenestra antorbitalis, was long and extended far to the front. The humerus was relatively short. The claws of the hand were high at their bases and suddenly narrowed transversely in the middle. The zygapophyses in the middle of the tail were bow-shaped. Juravenator was originally classified as a member of the Compsognathidae, making it a close relative of Compsognathus, which preserved evidence of scales on the tail of one specimen, but also of Sinosauropteryx and Sinocalliopteryx, for which there is fossil evidence of a downy, feather-like covering. However, a patch of fossilized Juravenator skin (from the tail, between the eighth and twenty-second vertebra, and lower hind leg) shows primarily normal dinosaur scales, as well as traces of what may be simple feathers. Paleontologist Xu Xing, in his comments on the find in the journal Nature, initially suggested that the presence of scales on the tail of Juravenator could mean that the feather coat of early feathered dinosaurs was more variable than seen in modern birds. Xu also questioned the interpretation of Juravenator as a compsognathid, suggesting the extensive scaly hide could be a primitive trait, though Compsognathus itself also preserves scales on its tail. Xu considered it most likely that Juravenator and other primitive feathered dinosaurs simply possessed more extensive scales on their bodies than modern birds, which retain scales only on the feet and lower legs. Xu's interpretation was supported by further study of the Juravenator fossil. The first follow-up study to the initial description reported that faint impressions of filamentous structures, possibly primitive feathers, were present along the top of the tail and hips. A more in-depth study, published in 2010, included an examination of the specimen under ultra-violet light by Helmut Tischlinger. The examination under UV revealed a more extensive covering of filament-like structures, similar in anatomy to the primitive feathers of other compsognathids, including Sinosauropteryx. The investigation also discovered additional patches with scales, on the snout and the lower leg, and vertical collagen fibres between the chevrons of the tail vertebrae. Achim Reisdorf and Michael Wuttke in 2012 described the taphonomical circumstances of the fossilisation of the holotype of Juravenator starki. While first classified as a member of the Compsognathidae, subsequent studies have found problems with the initial study that produced those findings. Rather than grouping it with Sinosauropteryx and other compsognathids, Butler et al. found that it was not a compsognathid, but rather a basal member of the group Maniraptora. Studies conflict on whether or not compsognathids belong to this later group or are more primitive. Additional work published by Luis Chiappe and Ursula Göhlich in 2010 found that Juravenator was most similar in anatomy to Compsognathus, and that it probably did belong to the Compsognathidae if that is actually a natural group. They also suggested that "compsognathids", including Juravenator, may form a grade of primitive coelurosaurs rather than a monophyletic clade. In 2011 Cristiano dal Sasso and Simone Maganuco published an analysis which recovered the Compsognathidae as a natural group and Juravenator belonging to it as a sister species of Sinosauropteryx. Маленькие позднеюрские тероподы редки во всем мире. В Европе эти плотоядные динозавры представлены прежде всего двумя скелетами Compsognathus, ни один из которых хорошо не сохранился. Недавно был описан новый вид маленького теропода из Шамхауптена в южной Германии. Динозавр отлично сохранился: обнаружен практически цельный скелет от кончика морды до середины хвоста. Скелет юравенатора является самым хорошо сохранившимся скелетом хищного динозавра в Европе. Юравенатор обладает набором характеристик, которые подтверждают его идентификацию в качестве базального целурозавра. Кладистический анализ показывает, что новый таксон ближе к манирапторам, чем к тираннозаврам, что сближает его с таким систематическим таксоном, как компсогнатиды. Значительная часть наружного покрова тела ящера сохранилась на хвосте (представляет собой обычную "рептильную" чешую). Отсутствие перьев или подобных перу структур, часто встречающихся у других динозавров из подотряда тероподов, указывает на то, что развитие этих покровных структур могло быть более сложным, чем предварительно считали учёные. Представлен почти полным скелетом молодой особи длиной менее 1 метра.

Репродукции (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10):

( Read more ) Размеры тела в сравнении с человеком (неполовозрелая особь):

Ископаемые останки (1, 2, 3, 4):

Tags: Вымершие рептилии, Юра, авеметатарзалии, архозавроморфы, архозавры, диапсиды, динозавроморфы, динозавры, компсогнатиды, тероподы, целурозавры, ящеротазовые |

| October 23rd, 2012 | |

| 07:56 pm [industrialterro] [Link] |

Haplocheirus Haplocheirus sollers — юрский динозавр из семейства Alvarezsauridae, который найден в КНР и описан как примитивный представитель своего семейства. Останки (IVPP V15988) имеют возраст около 160 миллионов лет (между 161,2 и 158,7 млн лет) и обнаружены в 2005 году в en:Shishugou Formation в Джунгарии (Junggar Basin) на северо-западе Китая (Синьцзян-Уйгурский автономный район). Их исследование завершилось только в 2010 году. Эта находка «состарила» семейство почти на 60 миллионов лет, так как предыдущий рекордсмен из Alvarezsauridae имел возраст 95 миллионов лет. Новый вид также старше древнейшей известной птицы — археоптерикса более чем на 15 миллионов лет. Длина сохранившихся частей голотипа составляет около 140 см, а длина всего животного оценивается в 190—230 см. Взрослая особь имеет длину до 230 см. Масса тела составляла — 15 кг. Имеют признак, характерный для современных птиц: на нижних конечностях у H. sollers четыре пальца. Но четвертый палец смотрит не назад (как у птиц), а вбок. Строение позвоночника нового вида древних ящеров также очень напоминает птичье. Нижние конечности крупные и снабжены острыми когтями, что говорит о хищном образе жизни (вероятно, питались мелкими пресмыкающимися). По данным филогенетического анализа, проведенного авторами первоописания (Choiniere et al., 2010) новый род и вид являются наиболее базальными представителями семейства Alvarezsauridae (маленькие и похожие на птиц динозавры, систематическое положение которых дискутируется). Предположительно, представители этой клады изначально эволюционировали в Азии. Род Haplocheirus также является одним из крупнейших представителей альваресзаврид. А это означает, что Alvarezsauridae постепенно уменьшалась в размере. Haplocheirus was the largest known definite alvarezsauroid, at around 2 meters long. It had an enlarged thumb claw like other alvarezsauroids, but also retained two other functional fingers, unlike more derived alvarezsauroids, where only the thumb was significantly large and clawed. It had long legs and was probably a fast runner. Alvarezsauroidea is a group of small maniraptoran dinosaurs. Alvarezsauroidea, Alvarezsauridae, and Alvarezsauria are named for the historian Don Gregorio Alvarez, not the more familiar physicist Luis Alvarez, who proposed that the Cretaceous–Paleogene extinction event was caused by an impact event. The group was first formally proposed by Choiniere and colleagues in 2010, to contain the family Alvarezsauridae and non-alvarezsaurid alvarezsauroids, namely Haplocheirus. Группа китайских и американских исследователей сообщила об открытии нового вида динозавров. Скелет динозавра был обнаружен во время совместной американо-китайской экспедиции еще в 2004 году в провинции Синьцзян (Xinjiang). Он получил название Haplocheirus sollers. Статья, посвященная открытию этого нового вида древних рептилий, опубликована в журнале Science.

Размеры тела в сравнении с человеком:

Ископаемые останки (1, 2, 3, 4, 5, 6):

Tags: Вымершие рептилии, Юра, авеметатарзалии, альваресзавры, архозавроморфы, архозавры, диапсиды, динозавроморфы, динозавры, манирапторы, тероподы, целурозавры, ящеротазовые |

| October 22nd, 2012 | |

| 09:14 pm [industrialterro] [Link] |

Guanlong Гуанлонг (Guanlong; 五彩冠龍 — произносится как «Гуаньлун»; букв. «увенчанный короной дракон») — род хищных ящеротазовых динозавров надсемейства тираннозавровых, живших в позднем юрском периоде (около 161—159 млн лет назад) на территории нынешней провинции Синьцзян в Китае. Один из самых древних представителей надсемейства, включающий единственный вид — Guanlong wucaii. Возраст находки около 160 млн лет (Юрский период), что на 92 млн лет раньше появления более известных его родственников, таких как Tyrannosaurus. Обнаружен экспедицией палеонтологов из George Washington University в 2000 году в Китае, в провинции Синьцзян и описан в 2006 году как новый вид и род. Длина около 3 метров. Найдено два скелета. Этот двуногий теропод разделяет много общих черт с его тираннозавровыми потомками, и также имел некоторые необычные признаки, подобно большому гребню на его голове. В отличие от более поздних тиранозавров, Guanlong имел три длинных пальца на передних конечностях. Это напоминает его близкого родственника Dilong, и подобно Dilong, гуанлонги, возможно, имели оперение из примитивных перьев. Обитал на территории современной пустыни Гоби. At present, Guanlong is known from two specimens. The holotype (IVPP V14531) is a reasonably complete, partially articulated adult skeleton. Another, immature specimen is known from fully articulated and nearly complete remains. The crest on the skull of the immature specimen is notably smaller and restricted to the forward portion of the snout, while the adult has a larger and more extensive crest. The crests of both specimens are thin, delicate structures that likely served as display organs. Proceratosauridae is a family or clade of theropod dinosaurs, probably belonging to the tyrannosaur lineage. It was first named in 2010 by Oliver Rauhut and colleagues in their re-evaluation of the type genus, Proceratosaurus. Their study supported the idea that Proceratosaurus is a coelurosaur, a tyrannosauroid, and most closely related to the Chinese tyrannosauroid Guanlong. They defined the clade containing these two dinosaurs as all theropods closer to Proceratosaurus than to Tyrannosaurus, Allosaurus, Compsognathus, Coelurus, Ornithomimus, or Deinonychus. Later studies included the Russian Kileskus and the Chinese Sinotyrannus in the family. Загадочные ямы, в которых были обнаружены многочисленные кости динозавров, могут быть следами их более крупных сородичей. Три первые подобные выемки глубиной один–два метра были обнаружены около десяти лет назад в китайской провинции Синьцзян. В них находились практически полные скелеты нескольких маленьких — предков , в том числе (известен наростом на голове, напоминающим ирокез) и . Находка произвела сенсацию, так как целые скелеты тероподов встречаются очень редко (мелкие динозавры обычно попадались под ноги более крупным родичам). Но что привело к образованию подобных «братских могил»? Канадский геолог Дэвид Эберт из наконец показал, что ямы были наполнены водой и грязью из вулканического аргиллита и песчаника. «Все геологические данные свидетельствуют о том, что мы имеем дело с осадочными породами, которые первоначально были растворены в жидкости, — подчеркивает ученый. — Это были не просто дыры в почве». Когда-то пустыня Гоби, в которой и были найдены останки динозавров, представляла собой богатую водоемами и частично заболоченную местность. В конце юрского периода извержения вулканов засыпали регион огромным количеством пепла. Над водными карманами образовалась полутвердая поверхность, которую гиганты вроде пробивали без труда, и яма быстро заполнялась жидкой грязью, превращаясь в невидимую ловушку для более мелких видов. Тероподов, масса тела которых составляла всего 18–22,5 кг, застывший верхний слой вулканического мусора выдерживал без труда, но стоило животным попасть в яму, выбраться они уже не могли. Не в последнюю очередь из-за того, что для передвижения использовали только задние конечности. Четвероногие особи, скорее всего, могли спастись. Кроме того, по мнению некоторых палеонтологов, тероподы к тому времени были покрыты перьями, что еще больше снижало их шансы на выживание. Постепенно яма наполнялась погибшими животными и переставала служить ловушкой.

Репродукции (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9):

( Read more ) Размеры тела в сравнении с человеком:

Tags: Вымершие рептилии, Юра, авеметатарзалии, архозавроморфы, архозавры, диапсиды, динозавроморфы, динозавры, процератозавриды, тероподы, тираннозавроиды, целурозавры, ящеротазовые |

| October 15th, 2012 | |

| 08:06 pm [industrialterro] [Link] |

Epidexipteryx Epidexipteryx ("display feather") is a genus of small avialan dinosaur, known from one fossil specimen in the collection of the Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology in Beijing. Epidexipteryx represents the earliest known example of ornamental feathers in the fossil record. The type specimen is catalog number IVPP V 15471. It has been reported to be a maniraptoran dinosaur from the Middle Jurassic or Upper Jurassic age Daohugou Beds of Inner Mongolia, China (about 152 to 168 mya). The specific name, Epidexipteryx hui ("Hu's display feather"), and its Chinese name Hushi Yaolong ("Hu Yaoming's dragon") were coined in memory of paleomammologist Hu Yaoming. It is known from a well preserved partial skeleton that includes four long feathers on the tail, composed of a central rachis and vanes. However, unlike in modern-style rectrices (tail feathers), the vanes were not branched into individual filaments but made up of a single ribbon-like sheet. Epidexipteryx also preserved a covering of simpler body feathers, composed of parallel barbs as in more primitive feathered dinosaurs. However, the body feathers of Epidexipteryx are unique in that some appear to arise from a "membranous structure" at the base of each feather. It has been suggested that this may represent a stage in the evolution of the feather. In all, the skeleton of Epidexipteryx hui measures 25 centimeters (10 inches) in length (44.5 cm or 17.5 in including the incomplete tail feathers), and the authors estimated a weight of 164 grams, smaller than most other basal avialans. The skull of Epidexipteryx is also unique in a number of features, and bears an overall similarity to the skull of Sapeornis, oviraptorosaurs and, to a lesser extent, therizinosauroids. It had teeth only in the front of the jaws, with unusually long front teeth angled forward, a feature only seen in Masiakasaurus among other theropods. The rest of the skeleton bore an overall similarity to the closely related Scansoriopteryx, including a hip configuration unusual among other dinosaurs: the pubis was shorter than the ischium, and the ischium itself was expanded towards the tip. However, the tail of Epidexipteryx differed significantly from Scansoriopteryx. In Scansoriopteryx, the tail was long, about 300% of total trunk length, while the short tail of Epidexipteryx was only 70% of its trunk length. The tail of Epidexipteryx also bore unusual vertebrae towards the tip which resembled the feather-anchoring pygostyle of modern birds and some oviraptorosaurs. Despite its close relationship to avialan birds, Epidexipteryx appears to have lacked remiges (wing feathers), and it likely could not fly. Zhang et al. suggest that unless Epidexipteryx evolved from flying ancestors and subsequently lost its wings, this may indicate that advanced display feathers on the tail may have predated flying or gliding flight. У птиц в очередной раз сменился «самый старший предок». Эпидексиптерикс Ху, или Epidexipteryx hui по латыни, может войти в учебники биологии наравне с археоптериксом, которого новый юрский вид старше. По мнению китайских учёных, нашедших окаменелость во Внутренней Монголии, первенство эпидексиптерикса доказывает его хвост. Происхождение птиц – если и не уникальный, то, наверное, самый спорный момент в эволюции. Хотя гипотетическое описание переходной формы от динозавров к птицам создано более века назад, ископаемые виды, занимающие это почётное место, регулярно меняются – конечно, не по своей воле, а благодаря ученым, требующим торжества истины, а может быть, просто желающим увековечить свое имя в названии вида. Очередная смена «царя горы», может быть, и осталась бы незамеченной, но только не в русскоговорящей научной среде. И все благодаря знаменитому китайскому специалисту по животным мезозойской эры Яомину Ху, скончавшемуся в апреле этого года. Коллеги покойного палеонтолога по Институту палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук увековечили в видовом имени нового ископаемого фамилию Ху. По мнению китайских палеонтологов, Epidexipteryx hui, окаменелости которого датируются промежутком с 152-го до 168-го миллионов лет назад, должен расположиться у основания всего клада Avialae. В эту группу входят не только птицы, но и их ближайшие родственники среди динозавров. И хотя для окончательных выводов о роли эпидексиптерикса (от греческого «показывающий перья») в эволюции необходимо провести дополнительные сравнения и, что немаловажно, заручиться поддержкой коллег, у «пернатого динозаврика» есть все шансы стать предком самого археоптерикса. По мнению Фучэна Чжана и его коллег, эпидексиптерикс Ху должен располагаться у основания клада Avialae, включающего всех птиц и их динозавровых родственников. Эпидексиптериксов и эпидендрозавров учёные выделили в клад Scansoriopterigidae, однако несколько признаков заставляют их всё же отдать «первенство» именно новооткрытому виду. Находка была сделана во Внутренней Монголии на территории Китая и относится к средней или верхней эпохе юрского периода, что совпадает с современными представлениями о возникновении и эволюции пернатых. Облик эпидексиптерикса тоже неплохо вписывается в эти самые современные представления. Небольшой размер, масса около 160 грамм, выступающая нижняя челюсть с уплощенными, хотя и увеличенными зубами, но главное, как водится, – хвост. Конечно, не такой, как у птиц, но уже и не такой, как у рептилий. Сросшиеся хвостовые позвонки, на конце увенчанные четырьмя торчащими перьеподобными структурами. Именно такой хвост позволил Фучэну Чжану и его коллегам говорить о преимуществах эпидексиптерикса перед эпидендрозаврами, ранее располагавшимися в основании ветви Avialae. Во-первых, у эпидексиптерикса хвост короче – всего лишь 70% от длины тела, а не все 300%, как у эпидендрозавров. Во-вторых, у E.hui меньше позвонков – 16 против 40 у большинства эпидендрозавров, и они более плоские. Крыльев как таковых у эпидексиптерикса не было, хотя скелет передних конечностей уже близок к таковому у птиц. Отсутствие контурных перьев делало полет физически невозможным. Как отметили учёные, эта группа активно экспериментировала с оперением и строением скелета, а именно в этом заключаются принципиальные отличия птиц, сделавшие возможным полёт. Остальные особенности, среди которых интенсивный обмен веществ и идеальная нервная система, совершенствовались уже «в полете» за счет внутренней конкуренции. ( Далее ) Репродукции (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8):

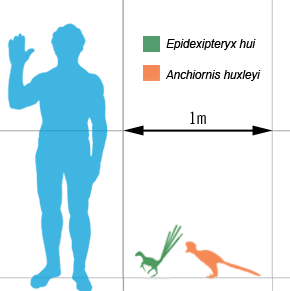

( Далее ) Размеры тела в сравнении с человеком и анхиорнисом (закрашен зелёным цветом):

Tags: Вымершие рептилии, Юра, авеметатарзалии, авиалы, архозавроморфы, архозавры, диапсиды, динозавроморфы, динозавры, манирапторы, скансориоптеригиды, тероподы, целурозавры, ящеротазовые |

| August 7th, 2012 | |

| 01:23 pm [industrialterro] [Link] |

Compsognathus Компсогнат (Compsognathus; буквально — «изящная челюсть») — вид динозавра, живший 145 миллионов лет назад. Найден на юге Германии, в Баварии, в таком же известняке, что и скелет археоптерикса. Отличался развитыми органами чувств и быстрыми ногами. Компсогнат имел 68 острых, слегка изогнутых зубов. Благодаря двум длинным задним ногам с четырёхпалыми стопами компсогнат легко догонял юрких ящериц и быстрых насекомых. Были обнаружены три хорошо сохранившиеся окаменелости, одна в Германии в 1850, вторая во Франции в 1972, а третья в России, в Забайкалье. Внутри одного экземпляра найдены кости мелкой ящерицы баваризавра — остатки последней пищи динозавра. Судя по найденным скелетам, в длину этот ящер достигал 60-100 см, самые крупные особи до 140 см и, учитывая его размеры и легкие кости, вес хищника был примерно 2,5 кг. Компсогнат был небольшим двуногим тероподом. Длинная узкая голова животного была посажена на длинную изогнутою шею. Череп и нижняя челюсть были тонкими и изящными, а значит, довольно хрупкими. На челюстях находились маленькие и острые зубы. Шея, судя по всему, была довольна подвижной и позволяла ловко вращать голову во все стороны, что, возможно, помогало ему хватать добычу. Компсогнат обладал длинными задними конечностями и ещё более длинным хвостом, который он использовал для балансирования во время движения. На передних конечностях имелось по три пальца с острыми когтями, с помощью которых можно было схватить добычу. Тонкий череп был узким и длинным, оканчивался клиновидной мордой. В черепе было пять различных отверстий, наибольшими из которых являлись глазные орбиты. Компсогнаты достигали около 74 см. Благодаря своей «компактности» эти динозавры вымерли последними. ( Далее ) Репродукции (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7):

Вместе с археоптериксами

Размеры тела в сравнении с человеком:

Tags: Вымершие рептилии, Юра, авеметатарзалии, архозавроморфы, архозавры, диапсиды, динозавроморфы, динозавры, компсогнатиды, тероподы, целурозавры, ящеротазовые |

| 12:41 pm [industrialterro] [Link] |

Coelurus Целюр (от Coelurus — "полый хвост") — род динозавров из средне-позднего Киммерджийского яруса Юрского периода. Хотя это название связано с группой вымерших пресмыкающихся подотряда звероногих динозавров, оно часто смешивалось с более известным Орнитолестом (Ornitholestes). Подобно многим таксонам описанным на раннем этапе развития палеонтологии, оно отличается сложой и запутанной таксономической историей. Только один вид в настоящее время считается принадлежащим этому роду, а именно типовой вид C. fragilis, описанный Отнилом Чарлзом Маршем в 1879 году по единственному неполному скелету из формации Моррисон в Вайоминге, США. Небольшой двуногий хищник с длинными ногами. Жил 153—150 млн лет назад. Целюр описан по единственному скелету, включающему многочисленные позвонки, частично сохранившиеся плечевой пояс и таз и большую часть конечностей. Скелет хранится в Музее естественной истории Пибоди. Кости были найдены в 13 карьере Рида, в Como Bluff в штате Вайоминг. Две передние конечности, предположительно от представителя этого вида, были добыты в Динозавровой шахте Кливленда Ллойда в Юте. Целюр был небольшим двуногим хищником. Предположительно, он весил от 13 до 20 килограммов и достигал в длину 2,4 метра, при высоте бедра в 70 см. Реконструкция, сделанная на основании скелета позволяет говорить о том, что целюр имел длинную шею и тело (торс), длинные и тонкие задние конечности (из-за длинной плюсны) и предположительно маленький и узкий череп. Единственной найденной частью черепа является осколок нижней челюсти, найденный там же, где и остальные кости. Хотя по степени сохранности и окраске этот осколок соответствует остальным костям, он отличается малой толщиной (длина составляет 7,9 сантиметров, при толщине в 1,1 сантиметра), что может свидетельствовать о принадлежности к другому виду. В целом, позвонки продолговатые и сплюснутые, с короткими остистыми отростками и тонкими стенками. Позвонки шейного отдела в значительной степени пневматизированы, с многочислеными выемками на поверхности. Выемки распределены неравномерно и неодинаковы по размеру. Длина позвонков шейного отдела в четыре раза превосходит ширину. Позвонки двояковогнутые. Позвонки грудного отдела менее вытянутые, не имеют выемок на поверхности, имеют менее развитые вогнутые поверхности и тела в форме песочных чаcов. Позвонки хвостового отдела также не имеют выемок на поверхности. Единственная найденная кость из плечевого пояса — лопатка. Плечо передней конечности имело S-образный изгиб и немного превосходило по длине предплечье (11.9 и 9.6 сантиметров соответственно). В запястье имеется полулунная кость, как у Deinonychus. Пальцы тонкие и длинные. Из костей таза сохранилось парные сросшиеся лобковые кости с выдающимся выростом на конце. Бедренные кости имеют S-образный изгиб при взгляде спереди (в аксиальной проекции). Кости плюсны необычно длинны и тонки, почти достигают длины бедреннной кости (длина наиболее сохранившейся бкдренной кости равна 21 сантиметру). Три наиболее известных небольших звероногих динозавров из формации Морисон в США — Целюр, Орнитолест (Ornitholestes) и Таниколагрей (Tanycolagreus) — были неспециализированными и очень сходными между собой представителями Целурозавров. В настоящее время накоплено достаточно сведений, чтобы различать их по деталям строения. Например, пропорции тела этих динозавров заметно различаются: спина и шея целюра превосходит по длине соответствующие отделы орнитолестеса. Ноги и стопы орнитолестеса короче и толще, чем у целюра. Целюр и Tanycolagreus более схожи между собой. Они различаются формой передних конечностей, предплечья и бедренных костей, расположением мест крепления скелетных мышц, длиной позвонков грудного отдела и, в особенности, длиной костей плюсны (метатарзалий). ( Далее )

Размеры тела в сравнении с человеком:

Tags: Вымершие рептилии, Юра, авеметатарзалии, архозавроморфы, архозавры, диапсиды, динозавроморфы, динозавры, тероподы, тираннозавроиды, целуриды, целурозавры, ящеротазовые |

| May 31st, 2012 | |

| 06:38 pm [industrialterro] [Link] |

Anchiornis Анхиорнис (Anchiornis) — род вымерших ящеротазовых динозавров семейства троодонтиды, из группы тероподов, живших в позднем юрском периоде (около 160—155 миллионов лет назад), на территории нынешней Азии. Окаменелости теропода были найдены в провинции Ляонин, Китай. Впервые описан палеонтологом Xu в 2009 году. Представлен одним видом — Anchiornis huxleyi. Является одним из самых маленьких динозавров, живших на земле. В длину достигал 30–40 см. Анхиорнис Хаксли – небольшой теропод длиной 34 см и массой примерно 110 граммов. Его родовое название можно перевести как “рядом с птицами”, а второе, видовое, он получил в честь Томаса Хаксли, английского зоолога, последователя и защитника эволюционной теории Дарвина. Останки Анхиорниса были извлечены из пород более древних, чем те, что таили в себе Археоптерикса! Время обитания этого пернатого динозавра, датируется 161-151 млн лет до нашей эры. Анхиорнис любопытен не только своим возрастом, благодаря которому он может претендовать на звание промежуточного звена между динозаврами и птицами, но еще и наличием оперения на всех четырех конечностях! Подобно тому, что имелось у младшего его собрата – Микрораптора (Microraptor). Однако, если Микрораптора считают летающим динозавром, использовавшим для перемещения по воздуху все четыре своих конечности, то Анхиорнису в способности взмывать в небесные выси ученые отказывают. Даже несмотря на то, что он имел более развитые передние конечности, чем Микрораптор (а это один из индикаторов способности к полету), Анхиорниса подводят задние ноги. Они были удлинены и хорошо приспособлены к быстрому бегу. Кроме того, его покровные перья еще не были приспособлены для полета. Тем не менее, это не мешало Анхиорнису быть вполне успешным и многочисленным видом, о чем говорит богатство находок этого динозавра – в научной литературе описаны только 3 экземпляра, однако останки многих Анхиорнисов разбросаны по частным коллекциям и музеям (в одном китайском музее их насчитывается аж 255 штук)! Анхиорнисы не были пестрыми птахами. На основе анализа размеров, формы, плотности упаковки и распределения меланосом в окаменевших перьях динозавра, палеонтологи пришли к выводу, что Анхиорнис имел сероватый окрас. Меланосомы – это клеточные органеллы, содержащие пигмент меланин. Образование меланосом происходит в эпидермисе (верхнем слое кожи), в клетках меланоцитах. Затем меланосомы мигрируют в другой тип эпидермальных клеток – в кератиноциты. Плотно упакованные в кератиновом матриксе, они затем оказываются в бородках пера, придавая последнему различную окраску. Меланосомы крайне устойчивы к химической и физической деградации и вполне могут сохраняться в течение миллионов лет. На голове Анхиорниса выделялся яркий гребень, вкрапления красных перьев имелись также на щеках. Конечности динозавра были покрыты темными и светлыми перьями, формирующими полосы разной толщины. Какую расцветку мог иметь хвост Анхиорниса, к сожалению, неизвестно. У того образца, который исследовала команда доктора Прума, эта часть тела была утрачена. Важной деталью, которую отметили исследователи Анхиорниса, является различие в концентрации пигмента не только между различными перьями, но и внутри одного и того же пера (у Синозавроптерикса, к примеру, различно окрашенными могли быть лишь отдельные протоперья)!. Это эволюционное новшество у нелетающего динозавра наталкивает на мысль, что перья, изначально использовались для демонстрации и эволюционировали отнюдь не для полета, а как оружие в битве полов, и лишь гораздо позднее они были адаптированы для покорения воздушного пространства. Конечно, портрет этого теропода из юрского периода не полон, и не только по причине утраты хвоста, но еще и потому, что не только меланосомы, содержащие меланин, оказывают влияние расцветку перьев. Другие органические пигменты, такие как каротиноиды и порфирины также вносят свою лепту. К сожалению, их наличие определить и измерить морфологически (с помощью микроскопа, как в случае с меланосомами) невозможно. Но даже эта приблизительная реконструкция лучше, чем ничего! Она заставляет надеяться, что вскоре мы узнаем, какого цвета в действительности были многие из уже известных нам динозавров, т.е. как они выглядели при жизни, а не в воображении художников. В юрских отложениях провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай) найден хорошо сохранившийся экземпляр оперенного динозавра Anchiornis huxleyi, жившего на несколько миллионов лет раньше археоптерикса. Находка показала, что предки птиц, по-видимому, изначально имели крупные контурные перья, пригодные для полета, не только на передних, но и на задних конечностях. Вид Anchiornis huxleyi был недавно описан по фрагментарному материалу как еще одна переходная форма между динозаврами и птицами (X. Xu et al. A new feathered maniraptoran dinosaur fossil that fills a morphological gap in avian origin // Chin. Sci. Bull. 2009. V. 54. P. 430–435). В последнем номере журнала Nature китайские палеонтологи сообщили о находке практически полного, очень хорошо сохранившегося отпечатка, который позволил гораздо детальнее изучить строение этого небольшого (размером с ворону) пернатого динозавра из группы троодонтид (Troodontidae). В последние годы палеонтологи находят так много переходных форм между динозаврами-тероподами и птицами, что еще одним оперенным динозавром, казалось бы, никого уже не удивишь. Однако статья с описанием анхиорниса появилась не где-нибудь, а в журнале Nature. Чем же так интересна эта находка? Во-первых, она окончательно устранила противоречие, которое рассматривалось некоторыми авторами, как серьезный довод против гипотезы о происхождении птиц от теропод. Это противоречие состояло в том, что вплоть до недавнего времени самой древней «переходной формой», сочетающей признаки динозавров и птиц, оставался археоптерикс — существо весьма близкое к настоящим птицам. Археоптерикс известен из позднеюрских отложений Германии, возраст которых, по последним данным, немногим менее 150 млн лет (последний, титонский век поздней юры). Практически все более «примитивные» (то есть более близкие к обычным нелетающим динозаврам) «полуптицы-полурептилии», найденные в последние десятилетия, жили позже археоптерикса — в меловом периоде, и только единичные представители этого разнопёрого племени были известны из поздней юры (например, Epidexipteryx). Анхиорнис интересен прежде всего тем, что это первый пернатый динозавр, про которого можно уверенно сказать, что он жил значительно раньше археоптерикса. Наиболее вероятный возраст отложений, в которых обнаружен отпечаток анхиорниса, — 155 млн лет (оксфордский век поздней юры); минимально возможный — 151 млн лет (киммериджский век). Таким образом, «временного парадокса», о котором любили говорить противники тероподной теории происхождения птиц, больше не существует. Пернатые динозавры с отдельными птичьими признаками появились все-таки раньше, чем эволюционно продвинутые летающие твари, подобные археоптериксу, от которых до настоящих птиц уже рукой подать. Во-вторых, находка сильно укрепила гипотезу, согласно которой предки птиц были четырехкрылыми и имели контурные маховые перья не только на передних, но и на задних конечностях. В 2003 году в нижнемеловых отложениях провинции Ляонин — там же, где нашли анхиорниса, но значительно выше по разрезу — был обнаружен четырехкрылый динозавр микрораптор, интерпретированный как примитивный (базальный) представитель дромеозаврид (Dromaeosauridae). Микрораптор жил намного позже археоптерикса, около 125 млн лет назад. Четырехкрылость микрораптора поначалу казалась неким эволюционным «курьезом», не имеющим отношения к магистральной линии птичьей эволюции. ( Далее ) Репродукции (1, 2, 3, 4, 5, 6):

Размеры тела в сравнении с человеком:

Ископаемые останки (1, 2, 3, 4, 5):

Tags: Вымершие рептилии, Юра, авеметатарзалии, архозавроморфы, архозавры, дейнонихозавры, диапсиды, динозавроморфы, динозавры, манирапторы, тероподы, троодонтиды, целурозавры, ящеротазовые |

| May 30th, 2012 | |

| 08:42 pm [industrialterro] [Link] |

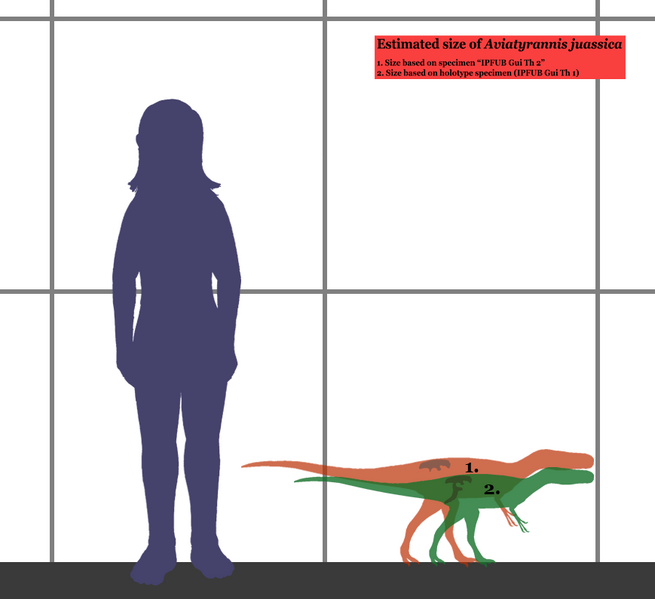

Aviatyrannis Aviatyrannis is a genus of carnivorous tyrannosauroid theropod dinosaur from the Kimmeridgian stage of the Late Jurassic found in Portugal. In 2000 Oliver Walter Mischa Rauhut reported the find of tyrannosauroid material in the lignite coal mine of Guimarota near Leiria, which he referred to Stokesosaurus. Later concluding the distinctiveness of the material justified a separate genus, Rauhut in 2003 named and described it as the type species Aviatyrannis jurassica. The species name was by Rauhut given the intended meaning of "tyrant's grandmother from the Jurassic". The generic name is derived from Latin avia, "grandmother", and tyrannus, "tyrant", on the presumption tyrannis would be its genitive. The specific name means "Jurassic". The holotype, IPFUB Gui Th 1, was found in a layer of the Alcobaça Formation dating from the early Kimmeridgian, about 155 million years old. It consists of a right ilium. Rauhut in 2003 referred two other bones to Aviatyrannis: IPFUB Gui Th 2, a partial right ilium, and IPFUB Gui Th 3, a right ischium. The referred elements represent slightly larger individuals. Additionally sixteen isolated teeth were referred: IPFUB GUI D 89-91: three teeth of the praemaxilla, and IPFUB GUI D 174-186: thirteen teeth of the maxilla and dentary. These had in 1998 been described by Jens Zinke. The name Aviatyrannis has not found general acceptance among Portuguese workers who often list Portuguese tyrannosauroid material of this age as a Stokesosaurus sp. On the other hand Rauhut in 2003 hypothesised that American material referred to Stokesosaurus might actually belong to Aviatyrannis. Like other early tyrannosauroids, Aviatyrannis was a rather small bipedal predator. The holotype specimen IPFUB Gui Th 1, for example, is an ilium only ninety millimeters long. It may have belonged to a juvenile. In 2010 Gregory S. Paul estimated its length at one metre, its weight at five kilogrammes. The ilium is elongated and low with the typical tyrannosauroid vertical ridge on the outer blade surface above the hip joint. The teeth of the praemaxilla have a D-shaped cross-section. The maxillary and dentary teeth are elongated, only recurving near the top, with perpendicular denticles on both edges. Their bases are circular in cross-section; the top of the tooth crown is more flattened. Aviatyrannis was in 2003 by Rauhut placed in the Tyrannosauroidea, in a basal position. Aviatyrannis is one of the oldest tyrannosauroids ever found, the oldest being Proceratosaurus (or, possibly, Iliosuchus. Целурозавры (Coelurosauria — полохвостые) — самая многочисленная группа динозавров-тероподов, живших около 167—65,5 миллионов лет назад. Раньше существовала довольно простая система классификации тероподов — деление на маленьких и больших. Маленькие тероподы назывались целурозаврами. Эта система была неправильна (эволюционные отношения не учитывались), и сейчас применяется новая классификация. По современной системе не все целурозавры маленькие — в этой группе есть и гигантские особи (например, тираннозавр и дейнохейр). Первые остатки целурозавров найдены в отложениях, датируемых средним юрским периодом. Самым ранним целурозавром был процератозавр. Другие примитивные целурозавры, орнитолестес и целур жили немного позже процератозавра. Иногда орнитолестеса, целура и процератозавра объединяют в семейство Coeluridae. Другой вариант — объединить процератозавра и орнитолестеса (оба имели своеобразный рог на голове) в семейство Ornitholestidae, целур (не имевший рога) в таком случае остаётся единственным родом в семействе Coeluridae. Вполне возможно и не объединять эти роды, тогда можно пользоваться классификацией, представленной ниже. Помимо трёх примитивных родов целурозавры включают компсогнатидов, тираннозавроидов, орнитомимозавров, манирапторов. Компсогнатиды — это мелкие, очень примитивные целурозавры. Три оставшиеся основные группы объединяются в группу тираннорапторов. Тираннорапторы делятся на тираннозавроидов и манираптороподобных (орнитомимиды + манирапторы). Тираннозавроиды — это в основном крупные хищники (хотя на начальном этапе представители группы были мелкими и покрытыми протоперьями). Орнитомимозавры — немалоизвестные, похожие на страуса, динозавры. А животные из самой развитой группы — манирапторов, в большинстве своём уже были покрыты перьями. Некоторые считают, что дромеозавридов (группа манирапторов) лучше классифицировать как птиц, а не как динозавров. Тираннозавры, или тираннозавроиды (Tyrannosauria, Tyrannosauroidea — что означает «ящерица тиран») — надсемейство хищных динозавров подотряда тероподов, живших с юрского по меловой периоды (около 167—65 млн лет назад) на территориях современных Северной Америки, Европы, Азии и Австралии. Тираннозавры были крупнейшими хищниками планеты и жили на суперконтиненте Лавразия, в начале юрского периода. К концу мелового периода, тираннозавры были доминирующими крупными хищниками в северном полушарии. Останки тираннозавров были найдены на территории Северной Америки, Европы, Азии и Австралии. Самым ранним из всех известных представителей надсемейства является — килескус, живший около 167—165 млн лет назад. С его открытием стало ясно, что не все ранние тираннозавроиды были маленькими. Длина килескуса достигала 6 метров, в то время как представитель рода Guanlong имел длину всего в 3 метра.

Размеры тела в сравнении с человеком:

Tags: Вымершие рептилии, Юра, авеметатарзалии, архозавроморфы, архозавры, диапсиды, динозавроморфы, динозавры, тероподы, тираннозавроиды, целурозавры, ящеротазовые |