[Recent Entries][Archive][Friends][User Info]

April 21st, 2015

| April 21st, 2015 | |

|---|---|

| 12:50 pm [industrialterro] [Link] |

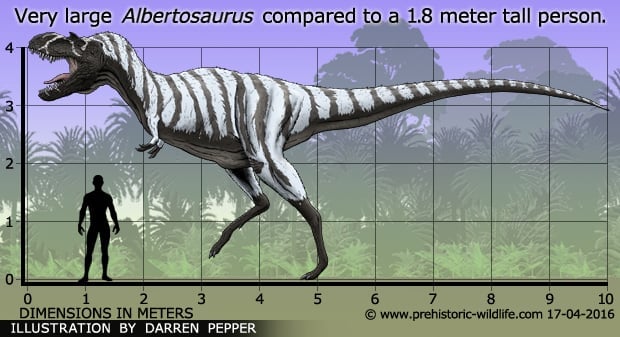

Albertosaurus (часть 2) До нашего времени сохранились останки почти всех возрастных групп альбертозавра. С помощью гистологического исследования можно определить возраст животного в момент его смерти. Сравнив останки особей одного вида, но разного возраста, можно определить среднюю скорость роста этих животных. Самый молодой из известных альбертозавров — двухлетний, он был обнаружен в Буффало-Джамп, весил приблизительно 50 килограммов, а в длину достигал чуть более двух метров. Десятиметровый экземпляр, обнаруженный в том же карьере, является самым старым из известных — он умер в возрасте двадцати восьми лет. Наибольший темп роста альбертозавра приходился на период от четырёх до шестнадцати лет, как и у некоторых других тираннозаврид. В этот период жизни альбертозавры набирали 122 килограмма ежегодно, пока не достигали 1,3 тонны. Впрочем, согласно другим исследованиям, вес взрослых альбертозавров был больше, и темпы роста тоже могли быть больше. У тираннозаврид, близких по размерам к альбертозавру, темпы роста были схожи, а более крупные, такие как тираннозавр, наоборот, росли почти в пять раз быстрее (601 килограмм ежегодно). Конец фазы быстрого роста у альбертозавров предполагал достижение половой зрелости; хотя они и продолжали расти до конца жизни, но гораздо медленнее. Раннее половое созревание в процессе роста типично для мелких и крупных динозавров, как и для большинства млекопитающих, таких как люди и слоны. С другой стороны, ближайшие родственники динозавров, птицы, достигают половой зрелости лишь по завершении процесса роста. Чаще всего встречаются останки особей альбертозавров в возрасте четырнадцати лет и старше. Более молодых животных находят редко по нескольким причинам — в основном из-за того что кости молодых животных сохраняются хуже, чем кости взрослых, а также из-за того что искателям окаменелостей их сложнее заметить. Несмотря на то что молодые альбертозавры были достаточно крупными животными, их останков обнаружено гораздо меньше, чем взрослых. Предполагается, что такая ситуация сложилась вследствие хороших условий жизни для детёнышей, из-за чего они умирали реже взрослых. Согласно общей теории, уже по достижении всего двух лет детёныши альбертозавра были крупнейшими хищниками своего ареала, они также были гораздо быстрее, чем все их жертвы. Из-за этого даже у молодых альбертозавров не было врагов. Это и привело к уменьшению смертности детёнышей и, соответственно, к уменьшению количества их останков. Останки двенадцатилетних альбертозавров встречаются в два раза чаще, чем более молодых, а достигших половой зрелости четырнадцатилетних и старше — ещё в два раза больше. Возможно, по достижении половой зрелости усиливалась внутривидовая борьба за самку или территорию. Более высокая смертность взрослых объясняет большее количество сохранившихся останков. Очень крупные особи также встречаются очень редко, поскольку лишь немногим удавалось прожить столь долго, чтобы достигнуть таких размеров. Схема, в которой высокий уровень смертности наблюдается среди детёнышей, низкий среди подростков, повышенный среди взрослых особей и крайне небольшое количество животных способно дожить до глубокой старости, свойственна большинству современных крупных животных, таких как носороги, африканский буйвол или слон, а также некоторым тираннозавридам, за исключением, разумеется, альбертозавра, детёныши которого умирали редко. В связи с пробелами в палеонтологической летописи, выводы об уровне смертности не могут быть более точными, в том числе и потому что более двух третей всех останков альбертозавров были найдены в одном месте. В Буффало-Джамп были обнаружены останки двадцати двух альбертозавров, что является самым крупным массовым захоронением тероподов после массового захоронения аллозавров в карьере динозавров Кливленд-Ллойд в Юте. В захоронении присутствуют останки одного старого взрослого, восьми взрослых между семнадцатью и двадцатью тремя годами, семи подростков в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет и шести детёнышей между двумя и одиннадцатью годами, которые ещё не достигли фазы быстрого роста. Почти полное отсутствие останков травоядных животных и одинаковый уровень сохранности останков альбертозавров в карьере навели Фила Карри на мысль, что это захоронение не было ловушкой для хищников, как смоляные ямы на ранчо Ла-Брея в Калифорнии, и что все сохранившиеся животные умерли в одно время. Карри считает, что это свидетельство стайного поведения. Другие учёные более скептичны, отмечая, что, возможно, животных согнала вместе засуха или их тела были снесены в одно место наводнением. Есть многочисленные свидетельства стадного образа жизни среди растительноядных динозавров, в том числе цератопсов и гадрозавров. Однако массовые захоронения хищных динозавров редки. Маленькие тероподы, такие как дейноних, целофиз и мегапнозавр (синтарс), были найдены в больших скоплениях, как и крупные хищники аллозавр и мапузавр. Есть также доказательства стайного поведения среди других тираннозаврид. Фрагментарные остатки детёнышей были найдены рядом с тираннозавром по прозвищу «Сью», хранящимся в музее естественной истории имени Филда в Чикаго, а в костеносном слое геологической формации Ту-Медисин в Канаде были найдены останки трёх дасплетозавров рядом с несколькими гадрозаврами. Эти находки могут подтвердить, что альбертозавр также вёл социальный образ жизни, хотя некоторые вышеупомянутые скопления могут быть временными или неестественными. Но этому может быть и другое объяснение. По крайней мере, некоторые из этих находок представляют собой проявления массового каннибализма, как у комодского варана. Карри также считает, что доказательством стайного образа жизни альбертозавров может быть их способ охоты. Пропорции ног молодых альбертозавров были сопоставимы с таковыми у орнитомимид, которые, пожалуй, были самыми быстрыми среди динозавров. Они, по всей видимости, были быстрее любых травоядных своего времени. Карри выдвинул гипотезу, что младшие члены стаи отбивали жертву от стада и загоняли её к взрослым особям, которые были сильнее детёнышей, но медлительней. Животные подросткового возраста, предположительно, вели образ жизни, отличавшийся от поведения своих взрослых родственников, заполняя экологическую нишу между ними и мелкими тероподами, крупнейшие из которых весили вдвое меньше взрослого альбертозавра. Подобная ситуация наблюдается у современных комодских варанов, которые начинают жизнь как маленькие насекомоядные животные, а потом становятся доминирующими хищниками. Тем не менее, полностью воссоздать поведение вымерших животных на основании окаменелостей невозможно. Все идентифицируемые окаменелости Albertosaurus sarcophagus были обнаружены в формации каньона Хорсшу. Эта геологическая формация относится к маастрихтскому ярусу мелового периода, возрастом 70—73 миллиона лет. Непосредственно ниже этой формации находятся сланцы морской формации Бирпо, которая является частью более обширной морской формации Сиуэй. В конце мелового периода море отступало, климат становился холоднее, уровень моря уменьшался, обнажая землю, которая раньше находилась под водой. Этот процесс, однако, не был гладким: из-за сильных бурь на море часть суши в районе каньона Хорсшу частично затоплялась, но в конце концов море всё-таки отступило. Из-за постоянно изменяющегося уровня моря в формации Хорсшу было много прибрежных лагун, болот и илистых осушек. Многочисленные угольные пласты представляют древние торфяные болота. Как и в случае большинства других позвоночных в этой формации, останки альбертозавра были найдены в отложениях доисторических дельт и пойм больших рек. Доисторическая фауна формации Хорсшу хорошо известна, поскольку окаменелости позвоночных, включая динозавров, присутствуют здесь в массовых количествах. Фауну рыб составляли акулы, скаты, осетры, ильные рыбы, панцирникообразные и подобные панцирниковым аспидохиноморфы. Фауна млекопитающих включала в себя многобугорчатых и сумчатых, таких как дидельфодон. В морских отложениях был обнаружен плезиозавр леуроспондил, а в отложениях пресноводной среды были найдены черепахи, хампсозавры и крокодилы, такие как лейдиозух и стангерохампс. Доминирующими представителями фауны были динозавры, особенно распространены были гадрозавры, которые составляют половину всех найденных здесь динозавров, к ним относились эдмонтозавр, зауролоф и гипакрозавр. Цератопсы и орнитомимиды также были очень распространены, составляя треть найденных здесь динозавров. Наряду с намного более редко встречающимися анкилозаврами и пахицефалозаврами, эти растительноядные динозавры были добычей для множества плотоядных тероподов, таких как троодонтиды, дромеозавриды и кенагнатиды. Взрослые альбертозавры были доминирующими хищниками в этой среде и находились на вершине пищевой пирамиды, а промежуточные ниши между мелкими тероподами и взрослыми альбертозаврами, возможно, занимали юные альбертозавры. William Abler observed in 2001 that Albertosaurus tooth serrations resemble a crack in the tooth ending in a round void called an ampulla. Tyrannosaurid teeth were used as holdfasts for pulling meat off a body, so when a tyrannosaur pulled back on a piece of meat, the tension could cause a purely crack-like serration to spread through the tooth. However, the presence of the ampulla distributed these forces over a larger surface area, and lessened the risk of damage to the tooth under strain. The presence of incisions ending in voids has parallels in human engineering. Guitar makers use incisions ending in voids to, as Abler describes, "impart alternating regions of flexibility and rigidity" to the wood they work with. The use of a drill to create an "ampulla" of sorts and prevent the propagation of cracks through material is also used to protect aircraft surfaces Abler demonstrated that a plexiglass bar with incisions called "kerfs" and drilled holes was more than 25% stronger than one with only regularly placed incisions. Unlike tyrannosaurs, ancient predators like phytosaurs and Dimetrodon had no adaptations to prevent the crack-like serrations of their teeth from spreading when subjected to the forces of feeding. In 2009, researchers hypothesized that smooth-edged holes found in the fossil jaws of tyrannosaurid dinosaurs such as Albertosaurus were caused by a parasite similar to Trichomonas gallinae, which infects birds. They suggested that tyrannosaurids transmitted the infection by biting each other, and that the infection impaired their ability to eat food. In 2001, Bruce Rothschild and others published a study examining evidence for stress fractures and tendon avulsions in theropod dinosaurs and the implications for their behavior. They found that only one of the 319 Albertosaurus foot bones checked for stress fractures actually had them and none of the four hand bones did. The scientists found that stress fractures were "significantly" less common in Albertosaurus than in the carnosaur Allosaurus. ROM 807, the holotype of A. arctunguis (now referred to A. sarcophagus), had a 2.5 by 3.5 cm deep hole in the iliac blade, although the describer of the species did not recognize this as pathological. The specimen also contains some exostosis on the fourth left metatarsal. In 1970, two of the five Albertosaurus sarcophagus specimens with humeri were reported by Dale Russel as having pathological damage to them. In 2010, the health of the Dry Island Albertosaurus assembly was reported upon. Most specimens showed no sign of disease. On three phalanges of the foot strange bony spurs, consisting of abnormal ossifications of the tendons, so-called enthesophytes, were present, their cause unknown. Two ribs and a belly-rib showed signs of breaking and healing. One adult specimen had a left lower jaw showing a puncture wound and both healed and unhealed bite marks. The low number of abnormalities compares favourably with the health condition of a Majungasaurus population of which it in 2007 was established that 19% of individuals showed bone pathologies. Тираннозаври́ды (Tyrannosauridae) — семейство тероподовых динозавров, вымерших в конце мелового периода (65 миллионов лет назад). Обитали в Азии и в Северной Америке. Известны с раннего мела. Подразделяются на два подсемейства — длинномордых Albertosaurinae и короткомордых Tyrannosaurinae. К тираннозавридам относят такие вымершие роды, как тарбозавр (длина 10 метров), дасплетозавр (длина 8,5 метров), монгольский алиорам (длина 6 метров), алтайский алиорам и другие. Самым известным представителем надсемейства является тираннозавр (занимает 4 место по размеру среди тероподов). Тираннозавр имел длину до 14 метров, в высоту достигал 5 метров, а весил около 7 тонн. Тираннозавриды главным образом характеризуются общими скелетными структурами, особенно характерны структуры бедренных и соединение носовых костей. Массивные головы и миниатюрные передние лапы с двумя пальцами делают этих меловых двуногих хищников легко узнаваемыми. Ранние тираннозавриды не имели характерного широкого, массивного черепа и редуцированных передних конечностей, как их потомки. Эти ранние виды обычно имели маленькие или средние черепа относительно размера их тела, были легче, стройнее, имели длинные, трёхпалые передние конечности. У них не было загнутых (бананоподобных) зубов, типичных для тираннозавровых. Внешне они наверняка были больше похожи на целурозавров чем на поздних тираннозавров. Некоторые исследователи предлагают, что некоторые или все известные «целурозавры» могут быть ранними тираннозавридами, хотя детальное изучение ещё не опровергло и не подтвердило эту теорию. Тираннозавриды — главным образом обитатели Евразии, а в Северную Америку они проникли лишь в конце мела, когда образовался сухопутный мост через Берингов пролив — Берингия. Об этом свидетельствуют находки костей в префектуре Исикава, Япония, которые предположительно принадлежат данному семейству и датированы возрастом около 140 млн лет. В Северной Америке тираннозавриды были найдены на территории Канады и США. В 2011 году был описан новый род Teratophoneus, найденный в штате Юта в слоях датируемых поздним мелом — 75 млн лет. Репродукции (7, 8, 9, 10, 11, 12): Размеры тела в сравнении с человеком: Ископаемые останки и реплики (7, 8, 9, 10, 11, 12): Tags: Вымершие рептилии, Мел, авеметатарзалии, архозавроморфы, архозавры, диапсиды, динозавроморфы, динозавры, тероподы, тираннозавриды, тираннозавроиды, целурозавры, ящеротазовые |

| Time | Event |

| 01:02 pm [industrialterro] [Link] |

Albertosaurus (часть 1) Альбертоза́вр (Albertosaurus) — род теропод из семейства тираннозаврид. Существовал в западной части Северной Америки (от Аляски до Техаса) во время позднего мелового периода (76—65 миллионов лет назад). Ареал типового вида Albertosaurus sarcophagus был ограничен областью современной канадской провинции Альберты, отсюда и произошло его название. Как и все тираннозавриды, альбертозавр был двуногим хищником с крошечными двупалыми передними лапками и массивной головой с десятками больших острых зубов. Считается, что альбертозавр был доминирующим хищником в своей среде обитания. Будучи относительно крупным для теропода, по размерам он значительно уступал своему более известному родственнику тираннозавру — средний вес особей альбертозавра был менее двух тонн. Изучение вида ведётся с 1884 года, всего были обнаружены останки более тридцати особей, что позволило учёным изучить анатомию альбертозавра лучше других представителей семейства. Открытие двадцати особей различного возраста на одном участке (что может являться свидетельством стайного поведения) позволяет исследовать онтогенез и популяционную биологию альбертозавра, в отличие от большинства других динозавров. По размеру альбертозавр был меньше самых крупных тираннозаврид, например, тарбозавра и тираннозавра. Типичная взрослая особь достигала 9 метров в длину, некоторые старые особи могли превышать 10 метров. Вес взрослых альбертозавров, вычисленный на основе ископаемых останков разными методами, составлял от 1,2 до 1,7 тонны. Массивный череп альбертозавра, достигавший 1 метра в длину, поддерживала короткая S-образная шея. Широкие отверстия в черепе (окна) снижали вес головы, а также предоставляли пространство для челюстных мышц и сенсорных органов. Длинные челюсти альбертозавра содержали более 60 длинных, похожих на бананы зубов (более крупные тираннозавриды имели меньшее количество зубов). В отличие от большинства других теропод, альбертозавр и другие тираннозавриды были гетеродонтами, то есть имели разные виды зубов, в зависимости от их расположения во рту. Зубы, находившиеся на резцовой кости, были меньше остальных, располагались более тесно и имели D-образную форму в сечении. Над глазами имелись короткие костяные гребни, которые при жизни могли быть яркого цвета и использоваться при ухаживании для привлечения партнёра. Все тираннозавриды, в том числе альбертозавр, имеют сходное строение тела. Как и большинство тероподов, альбертозавр был бипедальным и уравновешивал тяжёлую голову и корпус очень длинным хвостом. Передние конечности верхнемеловых тираннозаврид были чрезвычайно мелкими и сохранили только два когтя. Задние конечности были длинными и заканчивались четырьмя пальцами с мощными когтями. Короткий первый палец задней конечности не участвовал в передвижении, только три других соприкасались с землёй, третий (средний) был длиннее остальных. Считается, что альбертозавр мог развивать скорость от 14 до 21 км/ч. Альбертозавр был представителем семейства тираннозаврид, подсемейства альбертозаврин. Его самый близкий «родственник» — обнаруженный в породах более позднего возраста горгозавр (иногда называемый Albertosaurus libratus). Эти два рода — единственные известные представители подсемейства альбертозаврин, но могли существовать и другие. Палеонтолог Томас Хольц в 2004 году предположил, что аппалачиозавр тоже относился к альбертозавринам, но в своей более поздней работе уже не рассматривал аппалачиозавра как представителя этого подсемейства, и эта точка зрения поддерживается и другими учёными. Другим подсемейством тираннозаврид являются тираннозаврины, к которым относятся дасплетозавр, тарбозавр и тираннозавр. По сравнению с тираннозавринами, альбертозаврины имели более стройное тело, пропорционально меньшие черепа и кости таза и более длинные большеберцовые и таранные кости, а также кости плюсны и пальцев. Название этому виду динозавров дал известный американский геолог, евгеник и палеонтолог Генри Осборн в 1905 году в одностраничном комментарии в конце своего описания Tyrannosaurus rex. Название «альбертозавр» происходит от названия канадской провинции Альберта, на территории которой впервые были найдены кости. Родовое название также включает в себя греческое слово σαῦρος (saurus) — ящер. Название типового вида «sarcophagus» означает «хищник», «плотоядный» и имеет то же происхождение, что и слово «саркофаг» (от древнегреческого σάρξ (sarx) — плоть и φαγεῖν (phagein) — поедать). Науке известно более тридцати скелетов этого динозавра всех возрастов. Типовым экземпляром является фрагментированный череп, обнаруженный в 1884 году в отложениях карьера Хорсшу одноимённого каньона, расположенного рядом с рекой Ред-Дир на территории современной провинции Альберта. Этот экземпляр и меньший череп, вместе с некоторым скелетным материалом, были обнаружены геологической экспедицией во главе с известным геологом Джозефом Тирреллом. Эти два черепа были отнесены к ранее описанному виду Laelaps incrassatus Эдвардом Коупом в 1892 году, несмотря на то, что название Laelaps было ранее дано роду клещей и было изменено на Dryptosaurus в 1877 году Чарлзом Маршем. Коуп отказался признать новое название, созданное его главным научным противником; несмотря на это, Лоуренс Ламбе в 1904 году описал эти черепа, отнеся их к виду Dryptosaurus incrassatus, а не Laelaps incrassatus. Чуть позже Генри Осборн указал на то, что описание Dryptosaurus incrassatus было основано на нескольких основных зубах тираннозаврид, поэтому два черепа из Альберты не могут с уверенностью быть отнесены к этому виду. Эти черепа также значительно отличались от останков типового вида дриптозавра — Dryptosaurus aquilunguis. Таким образом, Осборн в 1905 году выделил на основании этих черепов новый вид — Albertosaurus sarcophagus. При классификации он полагался на описание, созданное Ламбе на год раньше. Оба экземпляра (КМП 5600 и КМП 5601) были выставлены в Канадском музее природы в Оттаве. В 1910 году американский палеонтолог Барнум Браун обнаружил множество костей, принадлежавших большой группе альбертозавров в другом карьере, рядом с рекой Ред-Дир. Из-за большого количества образцов и недостатка времени экспедиция Брауна не откопала все экземпляры, но всё же ей удалось собрать из костеносного слоя все особи, которые можно было идентифицировать на тот момент. В тот год было обнаружено семь разных наборов костей стопы, а также два образца, несоответствующих другим по размерам и, возможно, принадлежащих детёнышам. Все они находятся в коллекции Американского музея естественной истории. Королевский Тиррелловский палеонтологический музей возобновил экспедицию в этот район (Сухой остров Буффало-Джамп) в 1997 году. Раскопки проводились с 1997 по 2005 год. В результате были обнаружены кости ещё 13 особей, среди них двухлетнего детёныша и очень старого альбертозавра, длина которого была оценена в 10 метров. Ни один скелет из найденных экземпляров не был полным. Кости были выставлены в Тирелловском музее и Американском музее естественной истории. В 1913 году палеонтолог Чарльз Штернберг обнаружил скелет тираннозаврида в формации Парк динозавров в Альберте. В следующем 1914 году Лоуренс Ламбе дал этому динозавру название Gorgosaurus libratus. Позже в Альберте и американском штате Монтана были найдены другие останки горгозавров. Обнаружив, что горгозавр и альбертозавр имеют слишком мало отличий, Дейл Рассел предложил считать горгозавра младшим синонимом альбертозавра, а так как альбертозавр был открыт и назван первым, в 1970 году горгозавр был переименован в Albertosaurus libratus, из-за чего временной диапазон обитания альбертозавра увеличился на несколько миллионов лет, а ареал простирался на сотни километров южнее, чем это считалось раньше. В 2003 году палеонтолог Фил Карри изучил черепа нескольких тираннозаврид, в том числе и горгозавра и альбертозавра, и выяснил, что они имеют всё же несколько больше различий, чем это считалось ранее. На сегодняшний день вопрос о том, использовать один или два рода, не решён окончательно, так как горгозавр и альбертозавр являются очень близкими таксонами. Признавая это, Карри, однако, рекомендовал, чтобы альбертозавр и горгозавр считались отдельными родами, поскольку отличий между ними не меньше, чем между дасплетозавром и тираннозавром, которых почти всегда можно отличить друг от друга. Кроме того, недавно были обнаружены новые скелеты альбертозаврин в штате Нью-Мексико и на Аляске, и Карри предположил, что вопрос о альбертозавре-горгозавре может быть полностью разъяснён, как только они будут изучены. Большинство исследователей поддерживают точку зрения Карри, но есть и противники этой гипотезы. В 1928 году Уильям Паркс описал новый вид — Albertosaurus arctunguis на основании частичного скелета, раскопанного у реки Ред-Дир, но с 1970 года этот вид считается идентичным Albertosaurus sarcophagus. Этот экземпляр (КМО 807) хранится в Королевском музее Онтарио в Торонто. С тех пор в Альберте было обнаружено ещё шесть экземпляров, причисленных к этому виду. Ископаемые, причисленные к Albertosaurus sarcophagus, были также обнаружены в американских штатах Монтана, Нью-Мексико и Вайоминг, но они, вероятно, не относятся к этому виду, а возможно, и к роду альбертозавр. Albertosaurus megagracilis был описан на основании небольшого скелета, найденного в геологической формации Хелл-Крик. В 1995 году он был выделен в отдельный род — Dinotyrannus, который позже стали описывать как принадлежащий подростковой особи тираннозавра рекса. Репродукции (1, 2, 3, 4, 5, 6):

Размеры тела в сравнении с человеком: Ископаемые останки и реплики (1, 2, 3, 4, 5, 6):

Tags: Вымершие рептилии, Мел, авеметатарзалии, архозавроморфы, архозавры, диапсиды, динозавроморфы, динозавры, тероподы, тираннозавриды, тираннозавроиды, целурозавры, ящеротазовые |

| Time | Event |

| 03:50 pm [industrialterro] [Link] |

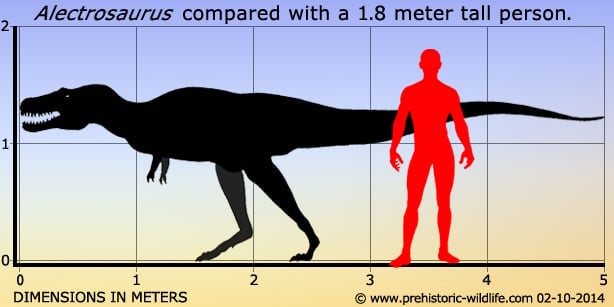

Alectrosaurus Alectrosaurus (/əˌlɛktrɵˈsɔrəs/; meaning "alone lizard") is an extinct genus of tyrannosaurid theropod dinosaur that lived approximately 83 to 74 million years ago during the latter part of the Cretaceous Period in what is now Inner Mongolia. It was a medium sized, moderately-built, ground-dwelling, bipedal carnivore, with a body shape similar to its much larger relative, Tyrannosaurus rex, and could grow up to an estimated 5 m (16.4 ft) long. The generic name Alectrosaurus can be translated as "alone lizard," and is derived from the Greek words alektros and sauros ("lizard"). The meaning of the generic name is troublesome because the Greek work "alektros" (αλεκτρος) has also been alternatively translated as "unmarried" and even "rooster". At the time of its discovery, it was unlike any other Asian carnivore known, which may suggest that Gilmore selected a Greek word that reflected the meaning of alone. There is one named species (A. olseni), which is named in honor of George Olsen, who discovered the first specimens. Both genus and species were described and named by American paleontologist Charles Gilmore in 1933. In 1923, the Third Asiatic Expedition of the American Museum of Natural History, led by chief paleontologist Walter W. Granger was hunting for dinosaur fossils in Mongolia. On April 25th, assistant paleontologist George Olsen recovered the holotype (AMNH 6554), or name-bearing specimen, of Alectrosaurus, a nearly complete right hindlimb. This included the distal end of the right femur, the tibia, the fibula, the astragalus, the calcaneum, an incomplete right pes, three metatarsals of the left hind foot, two manual unguals, a manus, and the distal end of the pubis known as the pubic foot. On May 4th, Olsen discovered AMNH 6368 approximately 30 meters away from his first find. This specimen included a right humerus, two incomplete manual digits, four fragmentary caudal vertebrae, and other poorly preserved material. These discoveries were made at the Iren Dabasu Formation in what is now the Inner Mongolia Autonomous Region (Nei Mongol Zizhiqu) of the People's Republic of China. The age of this geologic formation is not clear, but is commonly cited as the Campanian stage of the Late Cretaceous Period, about 83 to 72 million years ago. More material, including comparable hind limb material as well as skull and shoulder elements, has been referred to Alectrosaurus. These fossils were found in the Bayan Shireh Formation of Outer Mongolia, a formation which is also of uncertain age. It may possibly extend into the early Campanian, but recent estimates suggest it was deposited from Cenomanian through Santonian times. Iren Dabasu and Bayan Shireh dinosaur faunas are similar, but van Itterbeecka et al. claimed that the Iren Dabasu is probably Campanian-Maastrichtian in age and possibly correlated with the Nemegt Formation, so it is not surprising that a species of Alectrosaurus would be found there. Furthermore, several more partial skeletons may have been found in both Inner and Outer Mongolia. Alectrosaurus was a medium sized, moderately built carnivorous dinosaur. The length of its tibia and femur are very close, in contrast to the majority of other tyrannosauroids, where the tibia is longer. The hind foot (and ankle) are also closer in size to the tibia than in most other tyrannosauroids, where the hind foot is usually longer. In 1933 Charles Gilmore examined the available material and concluded that AMNH 6554 and AMNH 6368 were syntypes belonging to the same genus. He based this on his observation that the manual unguals from both specimens were morphologically similar. Observing similarities with the hindlimbs of specimen AMNH 5664 Gorgosaurus sternbergi, he classified this new genus as a "Deinodont", a term that is now considered equivalent to tyrannosaurid. Due to its fragmentary nature, there is presently very little confidence in restoring its relationships with other tyrannosauroids and many recent cladistic analyses have omitted it altogether. One study recovered Alectrosaurus at no less than eight equally parsimonious positions in a tyrannosauroid cladogram. Alectrosaurus was originally characterized as a long-armed theropod, but Mader and Bradley (1989) observed that the forelimbs (AMNH 6368) did not belong to this individual and assigned them to the segnosauridae. The remaining material, AMNH 6554 represents the hind limb of a true tyrannosauroid, and were assigned as the lectotype for Alectrosaurus olseni. Mader and Bradley also described and assigned caudal vertebrae AMNH 21784 to this genus. These researchers concluded that Alectrosaurus was closely related to Maleevosaurus novojilov based on hind limb proportions. Some paleontologists have considered Alectrosaurus olseni to be a species of Albertosaurus. The Bayan Shireh material may or may not belong to this genus, and needs further study. One cladistic analysis showed that the two sets of specimens group together exclusive of any other taxa, so they are probably at least closely related, if not the same species. ( Read More ) Размеры тела в сравнении с человеком: Tags: Вымершие рептилии, Мел, авеметатарзалии, архозавроморфы, архозавры, диапсиды, динозавроморфы, динозавры, тероподы, тираннозавроиды, целурозавры, ящеротазовые |

| Previous Day | 2015/04/21 [Archive] |

Next Day |