|

|

Mon, Feb. 21st, 2011, 06:53 pm

Бог - это 3 Личности? и Он - Одна личность

3=1 Вот это важнейшая вещь! Спасибо большое Владыке Каллисту (Уэру), что пишет об этом:

"Риск скрытого тритеизма, возникающий в случае использовании парадигмы "взаимной любви", может быть подробнее обозначен в следующих двух пунктах: (1) Вопрос: быть может, уподобляя Троицу человеческому общению трех личностей, мы вкладываем в святоотеческие термины ύπόστασις (ипостась) и πρόσωπον (лик, лицо) смысл, характерный для современного понимания личности, - то есть понимания, которое было чуждо греческим Отцам? А поскольку у современных философов, психологов и социологов нет согласованного определения "личности", можно, конечно же, считать, что когда мы сегодня говорим о "личности", то имеем в виду прежде всего наше понимание того, что каждый человек является отдельным центром самосознания, чувствования и волеизъявления. В современном употреблении термина ."личность" акцент делается на внутренней субъективности. Однако слова, употребляемые Отцами, - πρόσωπον (букв, 'лицо') и ύπόστασις (букв, 'субстрат'; отсюда смысл: то, что прочно, что обладает стабильностью и долговечностью) - не имеют ясного и очевидного значения внутренней субъективности. Здесь акцентируется скорее объективная, чем субъективная сторона, содержится указание на то, как личность открывается стороннему наблюдателю. Так, может быть, что греческие Отцы, говоря о Боге как трех Лицах (πρόσωπα) и трех Ипостасях, не подразумевали, что в Боге существуют три отдельных центра самосознания; возможно, они имели в виду, что каждое из Лиц - Отец, Сын и Дух Святой - являет Собой отличный от других "способ существования" (греч. τροπος ύπάρξεως). Из этого Карл Барт сделал следующее заключение:

то, что мы сегодня понимаем под личностью, применительно к Богу следует отнести не к трем Лицам (πρόσωπα), или Ипостасям, но к единой Сущности (ούσία). Бог, говорит Барт, - не три Личности, но Одна, не три "Я", но одно "Я" трижды [22].

Барт поэтому предпочитает говорить не о трех Личностях в Троице, а о трех "образах бытия" [23]. Подобным образом и Карл Ранер говорит о трех "способах существования" [24], а Джон Макуорри - о трех "движениях Бытия" [25].

(22. Barth К. Church Dogmatics. Edinburgh, 1936. 1:1:403.

23. Он же. Dogmatics in Outline. P. 42.

24. Rahner K. The Trinity. New York, 1970.

25. Macquarrie J. The Principles of Christian Theology.'London, 1977.)"

епископ Каллист (Уэр) СВЯТАЯ ТРОИЦА - ПАРАДИГМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

Меня просто как огонь пугает призрак тритеизма, даже ставить так вопрос считаю недопустимым. Христианство (по моему мнению) - это чистый монотеизм, который ничуть не должен разрушаться тринитологией, и поправка Барта очень важна.UPD Далее, еп. Каллист добавляет: "Оставляет ли подход Барта достаточно места для межличностной любви внутри Божества? И если парадигма взаимной любви, будучи доведена до крайности, содержит в себе опасность тритеизма, то разве у таких богословов, как Барт, Ранер и Макуорри мы не сталкиваемся с обратной тенденцией к модализму? Не существует ли здесь серьезного риска деперсонализации Троицы?" Это довольно справедливо, но это показывает нам ещё раз антиномичный характер христианской истины. Да, 3. Но и Одна. Одна личность. Причём, первичным ощущением должно быть именно Единство. (Хотя рационально следует помнить и о том, и о другом).

Fri, Feb. 4th, 2011, 05:48 pm

Интервью Ганса Кюнга

Продолжая тему богословов, вызывающих скандалы. Продолжая тему богословов, вызывающих скандалы.

Ганс Кюнг.

Если (см. предыдущую запись) с прот. К.Чернетским я во многом не согласен (имею ввиду его статью, вызвавшую споры), то с замечательным западным богословом Кюнгом согласен вполне. Интервью очень интересное, и для нашей Православной Церкви тоже актуальное. В чём-то мы находимся в худшем полложении, чем римо-католики, в чём-то в лучшем (у нас нет обязательного целибата, у нас разрешена контрацепция).

Также см.

его письмо

тут большеИнтервью «Le Journal du Dimanche», 22 мая 2010 г. Сейчас опасность для Католической церкви больше, чем в прошлом? Намного больше, чем во времена Второго Ватиканского собора (1962-1965). В 60-е годы был такой экуменический энтузиазм, Папа Иоанн XXIII ратовал за права человека и обновление Церкви, и христиане надеялись на лучшее, но и все остальные люди тоже надеялись. Сегодня напряженность ощущается в самом лоне Церкви. Двое последних пап, Иоанн Павел II и Бенедикт XVI, очень консервативны, и поддерживают их тоже консерваторы, так что мы идем не вперед, а назад. Вместо энтузиазма – поражение. Тут такой парадокс: большинство католиков ощущают, что потерпели поражение, ведь консерваторов в Церкви меньшинство, но именно они, консерваторы, удерживают власть в Риме и в епископате. Централизованная власть еще с XI века, папский абсолютизм без возможности реформ. Не может ли исправить положение нынешний Папа? Когда Бенедикт XVI в 2005 году в Кастель Гандольфо разговаривал со мной четыре часа, я поверил, что он действительно мог бы провести реформы, в своем стиле и темпе, разумеется. Но время доказало обратное. Сейчас он настаивает, как Иоанн Павел II в свое время, на продолжении «средневековой традиции». Его понтификат – это время упущенных, а не использованных возможностей. Какие же возможности упущены? Упомяну только некоторые: сближение с протестантскими церквами, разрешение общей Евхаристии, соглашение с евреями – он говорит о них как о народе-богоубийце [такого выражения Бенедикт XVI ни разу не употреблял], открытый диалог с мусульманами – а Папа назвал ислам религией насильственной и бесчеловечной, возможность прийти на помощь Африке в борьбе с перенаселением, разрешив контрацепцию и презервативы для предохранения от СПИДа... Кроме того, он за возвращение к мессе на латыни, за Евхаристию «спиной к народу». Это что угодно, только не открытость. А какими могли бы быть пути обновления Церкви? Церковь надо срочно реформировать. Мы в ситуации, когда народ уходит из храмов, пастырям нечем его удержать, мы все больше закрываемся для мира, и наконец, нельзя же все возлагать на Рим. Епископы, священники, миряне – все должны внести свою лепту в оживление Церкви. Двигаться вперед в смысле коллегиальности: Второй Ватиканский собор постановил, что управление Церковью должно быть коллегиальным, и это вполне согласуется с традицией, ибо Петр ничего не делал без консультаций с апостолами. Но в Ватикане эту традицию просто отбрасывают. Епископы превратились в наемных служащих Рима. Надо было бы разработать процедуру их выборов, чтобы народ Божий тоже мог сказать свое слово. Уже невозможно жить в Церкви, где между иерархией и верными пролегла пропасть. Иерархией, слепой и глухой к народу, ловящей слова только одного человека – Папы, и верными, желающими Церкви евангельской и открытой обществу XXI века. Если верным дадут наконец слово, я уверен, что обязательный целибат священников будет отменен, что энциклика Humanae vitae, опубликованная Павлом VI в 1968 году и запрещающая контрацепцию, будет исправлена, что разведенных и вступивших в новый брак допустят к таинствам, а женщин будут рукополагать во священники. Но отмена целибата священников вызовет споры... Современная система явно противоречит христианским нормам, закрепленным в Библии: по Павлу, епископ должен быть мужем одной жены, а не холостяком. Даже и апостолы, кроме Павла, были женаты. Только в XI веке был установлен этот целибат для епархиальных священников. Ранее все зависело от их свободного выбора. Для молодых семинаристов это больной вопрос. Ужасно быть вынужденным выбирать между служением общине и семейной жизнью. Нет кризиса призваний к священству, есть кризис призваний к безбрачию. Если целибат будет отменен, мирян-богословов можно будет рукополагать. Обновление Церкви придет от них, от этих мирян. Новый Вселенский собор необходим? Да, он просто напрашивается. Однако незачем собирать 4000 епископов со всего мира, лучше, чтобы это было собрание представителей разных стран, разных течений в Церкви, чтобы споры были содержательными. Если же нет, все это быстро выродится в собор «бурных и продолжительных аплодисментов». И еще мне кажется, что найти среди современных епископов преемника Бенедикту XVI будет непросто, потому что все они следуют «генеральной линии» Рима. Нет людей самостоятельных, отклоняющихся от этой линии. Вы находитесь в состоянии войны с Римом? Да нет, не войны, а «лойяльной оппозиции» Его Святейшеству. Я спорю с ним именно потому, что уважаю его. Наши пути похожи, оба мы происходим из консервативных католических семей. Мы одновременно изучали богословие. Мы с ним были самыми молодыми экспертами на Втором Ватиканском соборе. А в 1968 году наши дороги разошлись. Студенческие «бунты» шокировали Ратцингера. Он вернулся в Баварию и становился все консервативнее. Он стал епископом, потом главой Конгрегации вероучения. Он замкнулся в этом консервативном пузыре и уже 30 лет отрезан от человеческой реальности. Что у вас с ним общего? Я тоже склонен критиковать моральную распущенность, релятивизацию ценностей, потребительство и материализм. Но я не вижу, каким образом римский абсолютизм мог бы стать противовесом всему этому. В сущности, вера у нас одна, но образы веры разные. Ему понятнее средневековое богословие, а мне – постмодернизм. Как вы пережили педофильский скандал? Это еще один жестокий удар по Католической церкви. В ней самой было слишком много лицемерия, попустительства. Это касается не только провинившихся священников, но и епископов, которые их покрывали. Но главная ответственность лежит на Папе. Йозеф Ратцингер был человеком осведомленным: он же 24 года возглавлял Конгрегацию вероучения, все обвинения лежали у него на столе. Его письмо от 18 мая 2001 года, где он требует от епископов не допускать дела до гражданского суда, а ограничиться каноническим, - это покрывательство. У него не нашлось мужества, чтобы признать свою ошибку. На Страстной неделе в этом году он мог бы при всех покаяться. Но во время визита в Португалию он говорил о «Церкви-грешнице». Слишком поздно, слишком невнятно. Это недостаточно ясно, это все еще остается двусмысленным. Никто не понял, включает ли он сам себя в число этих грешников. Я жду от него настоящего покаяния! Вы еще надеетесь? Я по природе не пессимист. Католицизм останется собой, может быть, уйдет иерархия. Люди научатся слушать в первую очередь не Папу, а своего приходского священника. Есть же хорошие общины, есть и прекрасные священники. http://www.lejdd.fr/Societe/Religion/Act ualite/Benoit-XVI-est-le-pape-des-occasi ons-manquees-195102/

Wed, Nov. 24th, 2010, 08:45 pm

Доклад Седаковой на Богословской конференции

Вопрос о человеке в современной секулярной культуре (с эпиграфом «Что есть человек, яко Ты помнишь его» (Пс. 8.5)

Доклад великой Ольги Седаковой на Богословской конференции в Москве17 ноября 2010 г. Характер современного искусства точнее всего может быть определен как травматический. О причинах извращенности и доминирования искусства обыденности, не видящего грань между смыслом и бессмыслицей, рассуждает О.А. Седакова. Есть старинная китайская легенда: когда Император хотел узнать, как обстоят дела в Поднебесной, он приглашал музыкантов и просил исполнить перед ним песни, которые в это время чаще всего звучат в его стране. По тону, мелодии и гармонии этой музыки он составлял себе ясное представление о том, что происходит в государстве и чего, следовательно, можно ожидать в ближайшем будущем. В этой процедуре нет ничего от гадания или других видов магии. Больше всего она похожа на медицинскую экспертизу. Музыка (и искусство вообще) кроме всего другого, чем они заняты, - весьма точный диагностический прибор, своего рода датчик, который пишет кардиограмму эпохи. Вопрос в том, как читать запись. Если мы попробуем применить этот древний метод диагностики, мы сразу же натолкнемся на препятствия, которых в до-пост-модернистском обществе не знали. Прежде всего, наша современность, в отличие от традиционных культур, как будто не обладает устойчивым и общим для всех символическим языком формы, когда та или иная тональность, та или иная гамма цветов, характер линии что-то определенно значат, что-то выражают (о. Павел Флоренский замышлял собрать и описать минимальные общечеловеческие символы этого рода в своем Symbolarium’е).

Во всяком случае, современное («актуальное») искусство настаивает на том, что никакого универсального символизма вообще не существует, все символические системы условны, навязаны нам («репрессивны») и потому подлежат «деконструкции». Всякая попытка читать искусство в «медицинском» (т.е. этическом, оценочном) свете выглядит в нашей просвещенной современности совершенно недопустимой. И неслучайно! Опыт ХХ века с его судами над «патологическим искусством» в Германии или «сумбуром вместо музыки» в Советском Союзе научил быть осторожнее. Во избежание недоразумений отмечу, что я веду речь совсем не о том, чтобы судить искусство, массовое или экспериментальное – но чтобы выслушать его сообщение, прочитать эту кардиограмму нашей современности. Что поют в нашей Поднебесной. Представив на миг некоторую сумму того, что теперь поют, играют, показывают, всего того, что больше всего бьет в глаза и лезет в уши, нельзя не признаться - хотя бы себе, если не другим: дело плохо.

Почему люди этого хотят?

Чего они в этом хотят?

Почему они так несчастны, чтобы этого хотеть?

( Read more... )

Другой поток этого воздуха – гуманистическая социальность – нас еще не достиг. И говоря о современном обществе и его «кардиограмме» - искусстве, нельзя не удивиться их, по видимости, поразительному контрасту. Социальная жизнь современного общества, которое называют терапевтическим или пермессивным, гуманна, как никогда. Достоинство человека – отдельного человека, независимо от его сословных, этнических, гендерных и т.п. признаков – никогда еще не было так уважаемо. Сама по себе эта идея достоинства человека, dignitas, главный лозунг гуманизма, начавшего Новое Время, имеет безусловно христианское происхождение. Ни одна другая традиция не поставила на вершине всех ценностей одну человеческую душу, ее гибель или спасение. Христианство здесь продолжило и усилило ветхозаветную интуицию в каком-то смысле «нечеловеческого» достоинства человека, о котором с изумлением спрашивают стихи Псалмов, среди них и тот, который мы взяли эпиграфом. Без такого утверждения человека классическому гуманизму было бы просто не на что опереться, не с чего начать. В наши дни предпочитают говорить не столько о «достоинстве», сколько о «правах» человека, но смысл этих «прав», в сущности, тот же: защита достоинства отдельного человека перед лицом безличных инстанций. За окончательное утверждение этих прав как необсуждаемой и всеобщей, уже формальной нормы заплачено катастрофическим опытом тоталитаризма ХХ века, который институционно отменил ценность отдельного человека и его жизни. Вопрос о человеке в тоталитарном мире и у его устроителей звучал бы прямо противоположно псалмическому: ( Read more... ) Западный мир ответил на свой катастрофический опыт раскаянием в образе «нового гуманизма»: его выражения - и поставленные на вершине общих ценностей «права человека», и общий «терапевтический», «пермессивный» (позволяющий) характер современного общества, о котором я уже упоминала. «Мы больше никогда и ни о ком не можем решить: это не человек». Так можно выразить урок, извлеченный европейской культурой из лагерей массового истребления, из авантюры «сверхчеловека». И никто не может сказать, что это противоречит евангельской проповеди: может быть, после всех столетий христианской цивилизации в этом отношении его впервые всерьез услышали, слово о великой ценности убогого.

( Read more... ) Mon, Nov. 22nd, 2010, 05:48 pm

богословская конференция «Жизнь во Христе»

( Видео: выступление Святейшего Патриарха Кирилла на богословской конференции )

С 15 по 18 ноября состоялась очередная богословская конференция «Жизнь во Христе». Богословские конференции проходят раз в два года, и каждый раз на них обсуждаются актуальные вопросы: Учение Церкви о человеке, Православное учение о Церкви, Эсхатологическое учение Церкви, Православное учение о церковных таинствах. В этом году тема конференции звучит необычно для традиционных богословских собраний. В названии нет сложных философских понятий: экзегетика, герменевтика, гносеология, и так далее. «Жизнь во Христе». В блогах уже встречаются предположения, что, наверное, так измельчало современное богословие, что и поговорить особо не о чем, только вот о жизни во Христе –на богословской-то конференции!

( Read more... )

Свящ. Георгий Кочетков

( Read more... )

Отв. ред. ЖМП С.Чапнин (слева) и игумен Пётр (Мещеринов) (в центре)

Доклад отца Петра: http://www.bogoslov.ru/text/1246620.html

( Read more... )

Все доклады и статьи по конференции: http://www.bogoslov.ru/search/keywords.html?kw=1236698

Fri, Oct. 8th, 2010, 01:14 pm

протоиерей Кирилл Чернетский. Что за статья?

Sat, Oct. 2nd, 2010, 11:39 pm

протоиерей Олег Давыденков. Традиционная христология нехалкидонитов

протоиерей Олег Давыденков Традиционная христология нехалкидонитов Скачать введение и главу 1 можно здесь: http://www.photoshare.ru/album108327.html

Wed, Sep. 1st, 2010, 03:57 pm

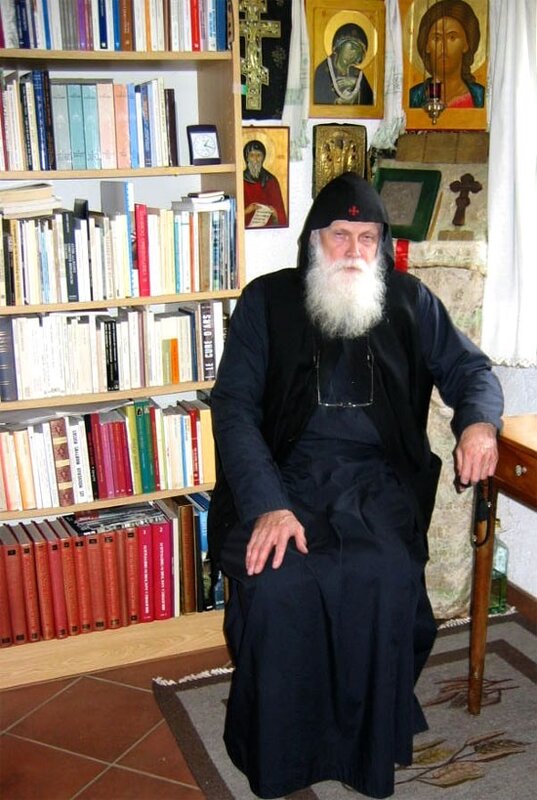

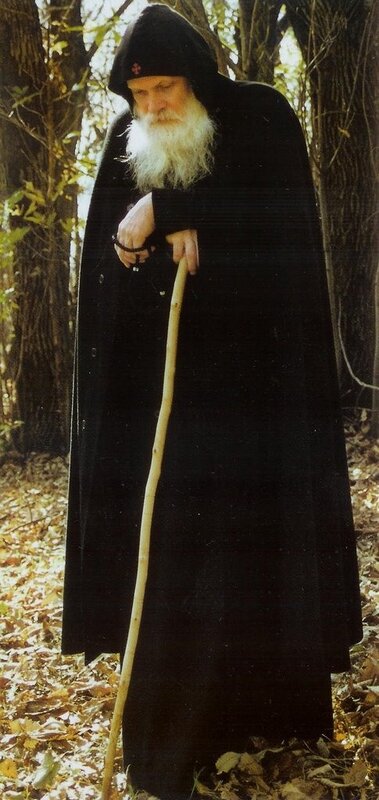

Интервью о. Габриэля (Бунге)

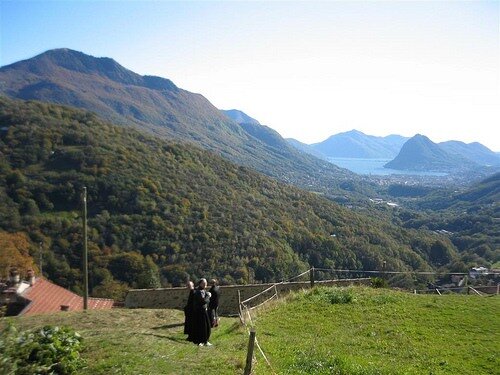

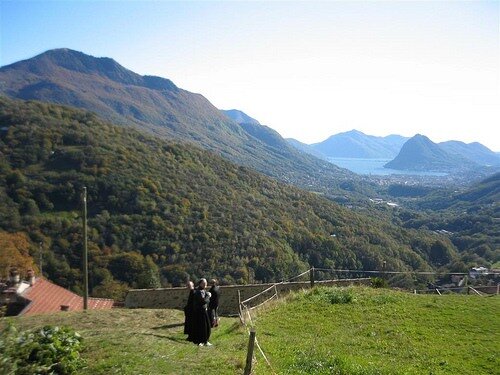

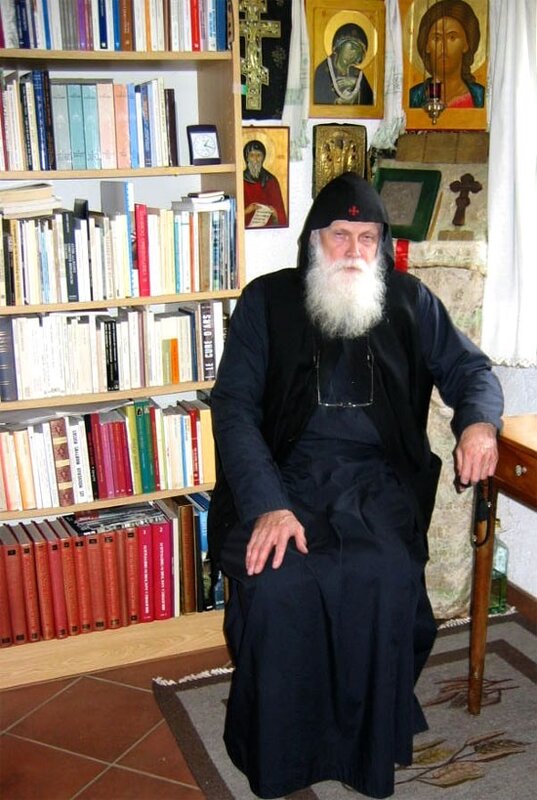

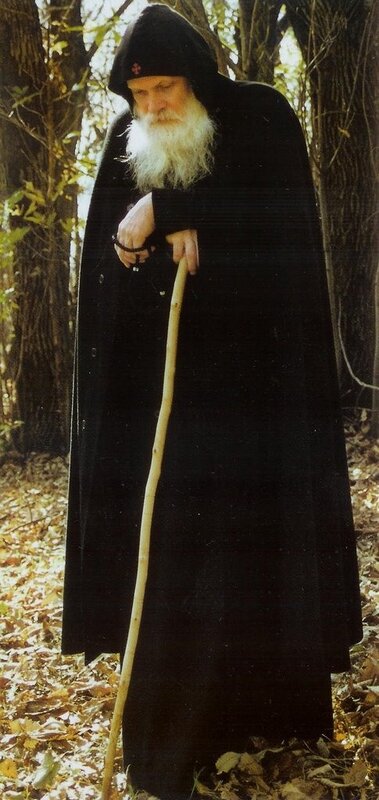

Скит святого Креста, Швейцария, где подвизается отец Габриель.

К вчерашнему сообщению о переходе в Православную Церковь катлического богослова и монаха:

Богослов.Ru публикует интервью с иеромонахом Гавриилом (Бунге) - католическим монахом, известным ученым-богословом, который посвятил много лет изучению трудов Евагрия Понтийского.

Протоиерей Павел Великанов: Отец Гавриил, расскажите, пожалуйста, о том, как Вы пришли к вере? Иеромонах Гавриил (Бунге): Я пришёл к вере благодаря моим ровесникам, в возрасте примерно 17-18 лет. Дело в том, что я происхожу из несколько странной, смешанной семьи: мой отец - протестант, мать - католичка, а это как правило приводит к тому, что становишься, как говорится, «ни рыба ни мясо». Очень рано я открыл для себя творения и жизнь св. Отцов, житие св. Антония Великого, Патерики, Лавсаик, краткое Добротолюбие (раньше на иностранных языках были только краткие выдержки, хрестоматии). Но для того, чтобы разжечь большой огонь, достаточно совсем маленькой спички: поднесите её, и огонь разгорится сам. Так произошло и со мной. Я захотел пойти по стопам тех, кого встретил на страницах книг. В поисках того, что наиболее подлинно в нашей Католической Церкви, я поступил в Бенедиктинский монашеский орден. Но еще пред этим я совершил небольшое путешествие в Грецию. Это было в 1961 г., тогда я учился в Бонне. Случайно получилось так, что я смог войти в очень близкий контакт с Православной Церковью. На корабле я познакомился с одним из греческих митрополитов, который возвращался из Палестины со своими клириками. Это был почтенный старец, подобный тем, о которых я читал, с большой бородой. Он увидел меня, молодого человека, и подозвал к себе; показал книги, посадил рядом с собой. Тогда же я познакомился с одним молодым богословом, таким же студентом, как и я. Это был Янис Голланис, который впоследствии стал знаменитым богословом. В Греции я провел два месяца на острове Лесбос. Тогда там было немного туристов, и нас поселили в семьях местных жителей. Я жил в семье священника. Конечно, каждое воскресенье ходил на службы. Семья знала, что я католик, но там не было католической церкви, поэтому я ходил в православную. Ко мне относились чудесно, с большой любовью. На малом входе мне даже подносили Евангелие, чтобы я его поцеловал, словно я был высокопоставленным гостем. Надо ещё сказать, что, отправляясь в поездку, я имел большие предубеждения против Православной Церкви, был очень отрицательно настроен по отношению к православию. ( Read more... )Для начала скажу, что Католическая Церковь - огромная организация, это миллиарды католиков. Внутри католичества имеются различные течения, которые могут конфликтовать друг с другом, даже взаимно исключать друг друга. Многие отмечают, что благодаря открытию на Западе Православия люди заново начинают интересоваться своими собственными духовными корнями. Часто такое открытие происходит при помощи икон, песнопений, литературы. Многие русские святые почитаются в католическом мире: Силуан Афонский, Серафим Саровский... У нас совершается много монашеских постригов с именем Серафим; Серафим Саровский даже включён в ектении для поминовения. Но есть и очень странные вещи. И тут я говорю прежде всего как монах. А ведь истоки Западного монашества - на Востоке, оно пришло на Запад очень рано: житие св. Антония Великого было написано св. Афанасием по просьбе латинских монахов. Житие не было бы написано, если бы латинские монахи об этом его не попросили. Текст оригинала греческий, но древнейшие рукописи - латинские.

Так вот, на протяжении веков Восток - ориентир для монашества. Но этот ориентир нужно было постоянно открывать для себя вновь... Если вы теряете ориентир из вида, нужно снова сфокусироваться на нем. На протяжении веков мы видим, как Запад периодически заново открывает для себя Восток. Например, во Франции можно встретить некоторые трактаты, которые могли бы найти своё место среди текстов Добротолюбия. Об этом есть очень интересная статья православного историка Жана-Поля Бесса «Следы исихазма на Западе». Интересный персонаж, которого я открыл для себя, - создатель Трапистского ордена аббат де Рансе (Rancé, 1626-1700). Он был современником Паисия Величковского, но если школа прп. Паисия жива и поныне, то движение, которое вдохновил аббат де Рансе, угасло. Так вот, на протяжении веков Восток - ориентир для монашества. Но этот ориентир нужно было постоянно открывать для себя вновь... Если вы теряете ориентир из вида, нужно снова сфокусироваться на нем. На протяжении веков мы видим, как Запад периодически заново открывает для себя Восток. Например, во Франции можно встретить некоторые трактаты, которые могли бы найти своё место среди текстов Добротолюбия. Об этом есть очень интересная статья православного историка Жана-Поля Бесса «Следы исихазма на Западе». Интересный персонаж, которого я открыл для себя, - создатель Трапистского ордена аббат де Рансе (Rancé, 1626-1700). Он был современником Паисия Величковского, но если школа прп. Паисия жива и поныне, то движение, которое вдохновил аббат де Рансе, угасло. Жития многих монахов, например, Иосифа Исихаста, очень популярны на Западе, изданы на многих языках. В 20-х годах были переведены «Откровенные рассказы странника». Эта книга очень воодушевила меня. Тогда я был студентом и никогда не видел четок, я прочитал, что можно молиться Иисусовой молитвой при ходьбе, и стал также молиться при ходьбе. Когда я шёл из университета и обратно, я молился Иисусовой молитвой, и это вошло мне в сердце.

Теперь Иисусова молитва очень распространена на Западе. Кстати (улыбается), если вы хотите доставить мне удовольствие, подарите мне чётки, маленькие или большие, неважно. Верующие приходят исповедаться ко мне и спрашивают, не найдется ли чёток. Я молю Бога, чтобы не случилось так, что мы опять всё забудем, и опять пройдёт сто лет, и надо будет открывать для себя заново восточную духовность. Сегодня надо идти в глубину вещей: Восточная и Западная Церковь должны сближаться.

( Read more... ) и. Г.: В Католической Церкви существует два вида мистики: сдержанная (умная) и экзальтированная. Оба эти направления укоренены в монашеской традиции. Первое направление, восходящее к свв. Макарию, Антонию, Евагрию, - мистика внутренняя, «умное» делание. Но у того же св. Макария, в его гомилиях, присутствует и другое направление, более аффективная мистика. Поэтому его традиционно считают представителем смягчённого мессалианства, то есть такого экзальтированного монашества. Думаю, что здесь мы просто сталкиваемся с разными духовными темпераментами, так что трудно найти общий язык: «умный» скажет своему оппоненту: «Ты чувственный человек», а последний скажет: «Ты только рассуждаешь, у тебя нет никакого внутреннего опыта». Оба эти мнения неправильны. ( Read more... ) Возвращаясь к Вашему вопросу: действительно, с этой проблемой я тоже сталкиваюсь каждый день. Я ушёл из мира 28 лет назад, чтобы стать отшельником.

Простите, расскажу немного о себе. Я не хотел заниматься наукой, пастырством, я перевёл те тексты, которые мне казались важными, хотел сделать их доступными для всех. Но как человеку ХХ века понять текст IV века? Приходилось добавлять немого воды в это «доброе вино», чтобы люди поняли. А потом люди начали спрашивать у меня совета. Постепенно я стал духовным отцом для многих. Среди моих чад 90 % - люди семейные, мало женщин, т.к. монастырь закрыт для них; мало и священников.

Под обрезкой - много фото скита и о.Габриэля ( Read more... )

Mon, Mar. 29th, 2010, 04:09 am

Александр Мень: вечен ли ад?

![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) dionysios-r@lj dionysios-r@lj приводит: "Отрывок из интервью: Бог есть любовь. Неужели Господь оставит Свое любимое творение, человека, навечно? Ведь однажды, после потопа, Он раскаялся, что уничтожил род человеческий. Чем больше возрастает во мне любовь к людям, тем больше возрастает сомнение, что муки в аду вечные. А.Мень: Все правильно. Не надо путать вечность во времени и вечность как понятие духовное. «Мука вечная» означает «мука потусторонняя», а не миллиард лет. «Жизнь вечная» и «мука вечная» — то есть не здешняя, а иная." (См. также анализ понятия "вечный" в статье ""Мука вечная"... А как это по-гречески?") Thu, Mar. 11th, 2010, 08:34 pm

Мартынов о Шмемане

Wed, Mar. 10th, 2010, 06:40 pm

Отец Михаил Арранц

http://www.predanie.ru/mp3/Mihail_Arranc/ - аудио-лекции. Лекции будут интересны вам, если вы изучаете литургику. http://www.miguel-arranz.net/ - сайт Иеромонах Михаил (Арранц-и-Лоренцо) Арранц Михаил (испан. - Мигель) (род. 9.07.1930, Гвадалахара, Испания), иеромонах-иезуит, литургист, доктор церковных восточных наук (с 1967), магистр богословия (с 1979). В 1941-1949 гг. обучался в Малой и Высшей соборной семинариях в Толедо. В 1949 г. поступил в Восточный папский институт в Риме. Служил иподиаконом у русского католического епископа восточного обряда Александра (Евреинова), рукоположен им во диакона (1952), через 2 года - во пресвитера. В 1954 г. начал проходить двухгодичный новициат Общества Иисуса в Бельгии, 3-й год прошел во Франции (1963). 1954 г. - лиценциат богословия в Папском Григорианском университете, в 1967 г. защитил докторскую диссертацию "Мессинский Типикон (ркп. Messin. gr. 115, 1131 г.)" в Восточном папском институте, в 1979 г. - магистерскую диссертацию "Как молились Богу древние византийцы" в Ленинградской Духовной Академии. В 1964-1969 гг. был заместителем ректора колледжа Russicum и работал переводчиком с русского языка при папе Римском. Начал преподавать в русском лицее-интернате св. Георгия в Мёдоне под Парижем (1956); читал курсы: восточной литургики в Папском Урбанинском университете (1967-1972), в Богословском институте свт. Николая в Бари (1970-1975), Институте св. Ансельма в Риме (1979-1983); византийской литургики в Восточном папском институте (с 1969; с 1995 - заслуженный профессор института); сравнительной литургики в Папском Григорианском университете (с 1992). В 1969-1975 гг. читал лекции по литургике в Ленинградской Духовной Академии, в 1975-1979 гг. по назначению Патриарха Московского и всея Руси Пимена профессор Ленинградской Духовной Академии; в 1996-2001 гг. преподавал в светских и церковных вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Под руководством М. Арранца было защищено большое число диссертаций, его аспирантами были литургисты К. Георгиу (Греция), Ч. Джираудо (Италия), А. М. Пентковский (Россия), Г. Шургая (Грузия) и другие. Основными темами научных исследований М. Арранца являются Студийский устав, чинопоследования служб суточного круга в древнем константинопольском песненном последовании, византийские и древнерусские формуляры таинств и других чинов Евхология. Своим преподаванием в России, а также тем, что многие его работы написаны на русском языке, М. Арранц внес вклад в русскую церковную науку. 6 июля 2008 года в Риме на 79-м году жизни отошел ко Господу.

Mon, Feb. 1st, 2010, 11:10 pm

Про Александра Меня, ереси и экуменизм

В продолжение разговора у А.М.Малера написал ему комментарий очередной: Предметом нашего разговора являются убеждения о.Александра Меня, и именно их я и пытаюсь объяснить. Они являются такими безотносительно того, разделете ли их Вы или разделяю ли их я. Никто не обязан с ним соглашаться, но хотелось бы, что б те, кто поднимают эту тему - понимали, о чём идёт речь. Например, не считали, что экуменизм (т.е. стремление к сближение и - в перспективе - объединению церквей )- это то же самое, что "крипто-католицизм" и т.д. Я понимаю, что многим в этом мировоззрении ("теологические картины мира в православии и католицизме противоречат друг другу. О протестантизме и речи не идет – это очевидная ересь") уютно и спокойно. Но мировоззрение о.А.М. было немного другим. Далее. 1. Определение экуменизма я дал только что выше. Экуменизм - это вовсе не "понимание того, что мы принадлежим к единой христианской культуре и цивилизации". К культуре европойской принадлежат и атеисты. Экуменизм - это церковное и духовное движение. Если Вы считаете всех инославных еретиками - никакой экуменизм невозможен. Возможно только их обращение в истинную веру. ----это не значит, что мы принадлежим к единой Церкви-----Разумеется! Именно потому что мы разделены и возникло движение в сторону воссоединения! -----Тезис о том, что "ересь" это только то, что осуждено Собором – это крайне узкое толкование этого понятия, которое, строго говоря, абсурдно, потому что Церковь физически и морально не может поставить печать на любой неправославной идее, она просто в этом не нуждается. Ересь – это любая идея, несовместимая с православным вероучением. Например, дарвинизм противоречит православному вероучению и поэтому это ересь, но специально анафематствовать его не обязательно – “много чести”;) Иначе нужно анафематствовать каждого встречного шарлатан----

Вот тут самое скользкое! Потому что тогда нет критерия (если нет решения Вселенского Собора). Тогда я могу объявить, что Ваши идеи несовместимы с пр. вероучением, и Вы - что мои несовместимы. И что дальше? Это не так.Кстати, отец Александр Мень придерживался (будучи биологом) эволюционной теории, и многие другие христиане тоже. Креационизм или эволюционизм обязательный не определены Церковью догматически. ----От того, как историческая Православная Церковь позволяла относиться к католикам и протестантам – молиться с ними или даже причащаться с ними, не зависит их истинность или ложность. По “икономии” Православная Церковь может признать крещение протестанта, а может и не признать – сам протестантизм от этого ересью не перестает быть. -----

Да, от этого не зависит их истинность или ложность. Прямо наоборот - от их истинности или ложности зависит разрешение ЛИБО причащаться с ними , ЛИБО молиться. Т.е. католицизм признаётся нами более близкой к православию церковью, поэтому признаются их таинства, а протестантизм - более далёкой - поэтому с ними мы лишь молимся. Молитва (или тем более общение в таинствах) с ЕРЕТИКАМИ (напр, с Иеговистами, мормонами и т.д.) невозможны в принципе. (Хотя их учения тоже не были осуждены Вселенскими соборами, но они придерживаются другой христологии, и другой триниталогии., т.е. отвергают основные догматы веры. Полностью тут

Wed, Nov. 4th, 2009, 06:00 pm

о.Даниил про раскол: (Лурье и пр.)

Wed, Sep. 30th, 2009, 02:43 pm

Про Крест

27 сентября 2009 года, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Крестовоздвиженском соборе Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря. По окончании богослужения Святейший Владыка обратился ко всем собравшимся с Первосвятительским словом.Богато иллюстрировано Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня мы празднуем великий праздник — Воздвижение Креста Господня. Каждый православный человек знает историю этого праздника, знает, что он связан с обретением Древа Животворящего в Иерусалиме при императрице Елене, матери царя Константина, которая, посетив Святую Землю, обрела много святынь, связанных с жизнью Спасителя, в том числе Честное Древо Господа и Спасителя нашего. В связи с этим событием установлен двунадесятый праздник в нашей Церкви и читаются особые апостольские и евангельские чтения, смысл которых в том, чтобы помочь православным людям еще и еще раз понять, что означает Крест Господень. ( Read more... ) Бог есть любовь, и только любовью Божией может быть понята вся тайна Креста Господня. А что для нас это означает? А это означает вот что: если Бог есть любовь, то спасение в любви. Конечно, не в той любви, которую нам сегодня по телевизору показывают, не в буйстве человеческих страстей, а в той любви, которая накрепко соединяет людей, в той любви, через которую один отдает себя другому с радостью, потому что любящий всегда готов принести себя в жертву любимому. И если это происходит в семье — какие же крепкие становятся семьи! Если так строится брак — какой же счастливый этот брак! Он выдерживает все испытания временем.

А если общество начинает строиться на этих законах? Конечно, не прямо на законе любви — общество управляется светскими, юридическими законами; но если в этих законах заложена высокая нравственность, если государство, школа, Церковь, интеллигенция начинают воспитывать людей в способности отдавать себя другому, если сама эта отдача другому становится национальной гордостью, достоянием, идеалом, — то что будет с народом? Ведь каждый захочет быть похожим на этот идеал.

( Read more... )

Не всегда это происходит. В наших приходах, монастырях нередко возникают конфликты. И люди забывают о том, что они христиане: проходя мимо Креста, перекрестятся, поцелуют Крест, поклонятся Кресту, а в сердце — та же самая злоба. Нельзя поклоняться Кресту со злобой, с дурными мыслями о людях. Нужно все выкинуть из головы как страшное дьявольское искушение, забыть обо всем. И тогда благодать Креста привлечет нас ко спасению. И тогда мы любому скажем, почему мы поклоняемся Кресту — не как орудию казни, а как жертвеннику, на котором Божественная Жертва была принесена за весь род человеческий по любви Божией. Вот я и хотел бы пожелать всем нам: поклоняясь Кресту Господню, нося Крест на своих персях со дня Крещения, лобызая Крестное знамение, никогда не забывать, чтó есть Крест. И подходя ко Кресту, самого себя спросить: «А на кого я сержусь? А с кем я еще не примирился? А кому я хочу сделать плохо?» И если найдутся ответы на этот вопрос, то здесь же, у Креста, и попросить у Господа силу не делать зла и вычеркнуть из сердца злобу. И тогда благодать Божественная, любовь Христова войдет в наши сердца. Аминь. ( Ещё изображения )Про Крест и империи см. здесь: http://tapirr.livejournal.com/1289298.htmlБольше - см. по ТЭГУ

Mon, Jul. 6th, 2009, 02:49 am

Журнал СИМВОЛ

http://www.simbol.su/archiv.htmlЖурнал христианской культуры, основанный в 1979 году Славянской библиотекой в Париже Довелось бывать в центре Сен-Жорж.

О.Антоний (Эллис) покойный (был настоятелем до о.Рене Маришаля) подарил мне там Библию.

Fri, Jun. 26th, 2009, 01:18 am

Гёдель и богословие

Никакая система не может изучать другую систему, которая сложнее, чем она сама, - сказал Гёдель. Это означает, что богословие как наука не может изучать Бога как объект. А только лишь то, что Он Сам желает сказать (открыть) о Себе.

Sun, Jun. 7th, 2009, 03:03 pm

Сошествие Святого Духа. Рождение Церкви

15th century Jean Fouquet

Sat, Jun. 6th, 2009, 05:13 pm

Что случилось с элементарными частицами, из которых состояло тело Христа?

Costa Rica Ascension, Children of the world illustrate the Bible"Что случилось с теми электронами, протонами и прочими элементарными частицами, из которых состояло тело Христа после воскресения - после Его вознесения?" Costa Rica Ascension, Children of the world illustrate the Bible"Что случилось с теми электронами, протонами и прочими элементарными частицами, из которых состояло тело Христа после воскресения - после Его вознесения?"

задают вопрос вот здесь. Просто удивительно, что никто не смог ответить. Впрочем, ![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) iofan@lj iofan@lj в каментах хотя бы ответил внятно на (возникший там попутно) вопрос: "Наличие у Христа ДНК также несомненно, как наличие у него физического человеческого тела.

А вот вопрос об элементарных частицах не совсем корректен. Мы не можем применять понятие координаты к элементарным частицам, поэтому соотнесение макрообъекта с набором определённых частиц действительно не совсем корректно, хотя бы в силу принципа Паули.

Тогда уж имеет смысл спрашивать о месте присутствия тела Христа в наше время." Насчёт принципа Паули я там задал уточняющий вопрос, а вот с первым и последним - соглашусь. 1. Это очевидно для всякого, кто в курсе православной (халкидонской) христологии : Он, будучи человеком, во всём подобен нам (кроме греха). Во всём - означает и во всём биологическом в том числе. 2. О месте присутствия тела Христа в наше время. Как говолрит Михаил Сергеич, хороший вопрос. И, кстати, принципиально важный. Именно ответ на него ответит и автору самой темы. Мы постоянно обмениваемся с окружающим миром частицами. Таким образом мы становимся едины с миром на физическом уровне. И если для нас это "нормально", то для Бога, ставшего человеком, это "скандал". Уже воплотившись в момент зачатия в утробе Марии, Логос (Бог-Сын) стал един во-первых с человечеством (он соединился не с "человеком Иисусом", а сам став человеком Иисусом, воспринял на себя саму "человеческую природу", природу всех людей, т.е. Он соединён теперь и с вами, любезный читатель, потому что Вы - тоже человек) Но, во-вторых, он воплотился с само тело мира! Именно потому, что мы все едины физически с миром, обмениваемся со средой этими самыми частицами. Элементарные частицы, составлявшие тело Христа продолжают находиться в этом мире и теперь. В том числе и потому, что, вознесшись, он никуда не ушёл.  Eric Gill Ascension 1918 Eric Gill Ascension 1918 Перечитаем рассказ о Вознесении Христа (которое мы сегодня заканчиваем праздновать): Лука, 24:

49 Вот, Я посылаю обещанное Отцом Моим на вас. Вы же оставайтесь в городе этом, доколе не облечетесь силою свыше.

50 И вывел их из города до Вифании и. подняв руки Свои, благословил их.

51 И было: когда благословлял их, Он отделился от них и стал возноситься на небо.

Матфей, 28:

16 Одиннадцать же учеников отправились в Галилею на гору, куда повелел им Иисус.

17 И, увидев Его, поклонились; другие же усомнились.

18 И подойдя, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле.

19 Итак, идите, научите все народы, крестя людей во имя Отца и Сына и Святого Духа,

20 уча их соблюдать всё, что Я заповедал вам. И вот, Я с вами все дни до конца века. Итак, присутствует антиномичное сочетание противоположных утверждений: " отделился от них" и " остаюсь с вами". Как это возможно? Объяснение таково. Иисус, согласно Символу веры, возносится и "садится одесную Отца". У Бога-Отца нет никакой правой руки (десницы), эти слова означают, что Сын отныне становится просто там, где Бог. А где находится Бог? Разумеется, везде. Но из этого происходит одно потрясающее следствие. Если раньше везде был Бог, который есть Дух ( не только невидимый, но и бестелесный), то теперь везде будет и Бог воплощённый (невидимый, но воплощённый в тело, потому что Иисус в Вознесении не развоплощается! Воскреснув, Он уже не умирает.) Так где теперь Его Тело? 1. В мире духовном, у Бога (потому что Бог вне мира). 2. В мире физическом, в мире материальном (потому что Бог и в мире тоже). Выражаясь книжно, Бог теперь не только трансцендентен, но и имманентен миру, но скандал в том, что Бог воплощённый, Бог-Человек теперь имманентен миру. И поэтому вохможна Литургия-Евхаристия. И поэтому возможна Церковь, которая есть Тело Христа.

Thu, Jun. 4th, 2009, 02:34 pm

Профессор Осипов ругает Антония Блума

Я в Церкви 30 лет и 3 года (вы понимаете, что это устойчивое идеоматическое выражение, я знаю, что столько не живут :), и ни разу до сей поры не слышал лекций профессора богословия А.И.Осипова. И вот - спасибо Ынтернету - наконец услышал его (см. ролик). Ну и слава Богу! На этом я заканчиваю знакомство с трудами профессора богословия А.И. Осипова. Мерси, сыт Вашими кушаньями. Не ндравится профессору богословия, как о духовной жизни учит Митрополит Сурожский Антоний (Блум). А я буду узнавать о духовной жизни именно у этого великого святителя, а не у профессора богословия А.И. Осипова. Труды митрополита Антония тут

Sat, May. 30th, 2009, 02:11 am

о богооставленности

|

Продолжая тему богословов, вызывающих скандалы.

Продолжая тему богословов, вызывающих скандалы.

Так вот, на протяжении веков Восток - ориентир для монашества. Но этот ориентир нужно было постоянно открывать для себя вновь... Если вы теряете ориентир из вида, нужно снова сфокусироваться на нем. На протяжении веков мы видим, как Запад периодически заново открывает для себя Восток. Например, во Франции можно встретить некоторые трактаты, которые могли бы найти своё место среди текстов Добротолюбия. Об этом есть очень интересная статья православного историка Жана-Поля Бесса «Следы исихазма на Западе». Интересный персонаж, которого я открыл для себя, - создатель Трапистского ордена аббат де Рансе (Rancé, 1626-1700). Он был современником Паисия Величковского, но если школа прп. Паисия жива и поныне, то движение, которое вдохновил аббат де Рансе, угасло.

Так вот, на протяжении веков Восток - ориентир для монашества. Но этот ориентир нужно было постоянно открывать для себя вновь... Если вы теряете ориентир из вида, нужно снова сфокусироваться на нем. На протяжении веков мы видим, как Запад периодически заново открывает для себя Восток. Например, во Франции можно встретить некоторые трактаты, которые могли бы найти своё место среди текстов Добротолюбия. Об этом есть очень интересная статья православного историка Жана-Поля Бесса «Следы исихазма на Западе». Интересный персонаж, которого я открыл для себя, - создатель Трапистского ордена аббат де Рансе (Rancé, 1626-1700). Он был современником Паисия Величковского, но если школа прп. Паисия жива и поныне, то движение, которое вдохновил аббат де Рансе, угасло.

![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif)

Eric Gill Ascension 1918

Eric Gill Ascension 1918