20 most recent

Sat, Mar. 5th, 2011, 01:09 am

Wed, Feb. 9th, 2011, 04:42 pm

Мещеринов: Почему молодёжь уходит из церкви?

"Молодые люди уходят не из Православной Церкви, а из сегодняшнего российского варианта церковности. В нём нет многих атрибутов подлинной Церкви: общинности, любви, солидарности, свободы, правды и дерзновения говорить правду, нестяжательности, мудрости, несвязанности стихиями мира сего. Место всего этого занимает гипертрофированная богослужебно-дисциплинарная сторона, к которой принуждали всю жизнь своих детей православные родители, складывая у них убеждение, что Христова Церковь — это только лишь хождение в церковь. Вот все эти ставшие самоцелью «должен» и «нельзя», посты, запреты, обязательность выстаивать богослужения и читать дома одно и то же обрыдшее правило и отвергаются молодыми людьми — потому что в них они не обрели Христа и Его Церковь."

СОГЛАСЕН ПОЛНОСТЬЮ

Ещё:

"От Христа усталости не бывает, жизнь Им и с Ним ежесекундно интересна и захватывающа. И если в наиболее чутком возрасте молодые люди Церковь оставляют, значит, Христа они в нашей церковной жизни не нашли."

"Вопрос: - Некоторые священники, чтобы заинтересовать подростков, при храмах создают кружки, военно-патриотические клубы, театральные студии, спортивные секции и т.д. Что бы вы могли сказать о подобной практике, исходя из собственного пастырского опыта)?

- Прежде всего нужно понять, что здесь невозможно создание каких-то «выделенных мест», в которых течение жизни совершается по-другому, нежели во всей церковной жизни. Уход молодёжи из Церкви — прямое следствие общего положения дел на наших приходах и в православных семьях. Стало быть, нужно начинать с этого.

Можно устроить сто кружков при храме; но если молодые люди не увидят в самой нынешней православной церковности Христа, то, что Его благодать, Его свет и любовь преображают их родителей, — все эти начинания будут бесполезными. Церковь, в конце концов, не дворец пионеров. Поэтому нужно изо всех сил стремиться превращать наши приходы в настоящие христианские общины, в которых естественным порядком нашлось бы место и молодёжи."

Поправочка:

о.Пётр говорит:

"Произошедшая в середине XX века так называемая «сексуальная революция» имела одним из своих последствий то, что в сфере общепринятой морали добрачные связи перестали порицаться и стали нравственно приемлемыми. Достаточно сравнить отношение к супружеским изменам и к досупружеской интимной жизни: первое так или иначе всё же не одобряется и осуждается, второе стало в постхристианском мире принятым как норма."

Не согласен. Это было ВСЕГДА. Всегда супружеская измена осуждалась, и всегда добрачные связи были (почти нормой - на практике, а не идеале, конечно). И Церковь (вопреки стереотипам, исходящим из незнания истории) относилась к ним с "икономией" (т.е. не оправдывала, но - довольно снисходительно). Также отношусь и я. Это не есть норма. Но это реальность, с которой Церкви (в целом) ещё предстоит научиться работать...Умные священники умеют работать и сейчас.

Полностью:

Wed, Feb. 9th, 2011, 04:14 pm

Человек и Милость

Sun, Jan. 2nd, 2011, 01:51 am

Отец Агафангел: деятельность государства РФ противна Христовым заповедям

![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) igumen-aga@lj:

igumen-aga@lj:"По итогам года я осуждаю деятельность государства Российская федерация, как в большей степени не евангельскую и противную заповедям Христовым.

Само государство (вернее, чиновный аппарат, премьера и президента) я судить не могу согласно Православной традиции: “Не осуждай грешника сколько бы ни были велики грехи его, потому что если он почувствует тяжесть своих преступлений и обратится к Богу, то может возлюбить Бога более, нежели тот кто не имеет тяжких грехов” (Святой Иоанн Лествичник)."

А что? Верно.

Вот я тоже не людей осуждаю, а их деятельность (конкретные дела). Если покаются - Бог всегда ждёт... Каждого.

Tue, Dec. 28th, 2010, 02:27 pm

Иудеохристиане и языкохристиане

Simone_Martini. Павел, еврей, ставший апостолом народов

к этому: http://alniks.livejournal.com/4647.html

Tue, Dec. 28th, 2010, 12:12 am

Монотеизм vs христианство ?

к этому: http://alniks.livejournal.com/4647.html

Автор не противопоставляет монотеизм (веру в Единого Бога) - христианству.

Просто говорит о том, что это не одно и то же.

Я же добавлю, что монотеизм - это необходимый "предтеча" для христианства. Именно поэтому прийти Мессия мог только после почти 2000-летнего воспитания избранного Народа в вере в Одного. Приди Он в среду язычников для которых боги, сходящие на землю и возвращающиеся обратно это норма - они бы просто ровным счётом ничего не поняли - ни что Он говорит, ни Кто Он есть. Только те, для кого воплощение Бога (Единого!) это скандал, могли понять всё огромное (переворачивающее всё) значение этого события.

И понесли весть о нём дальше поначалу только евреи (Церковь не случайно называется Апостольской и стоит на апостольской вере). Что б принимающий веру в Мессию принимал из их рук Его (Мессию) только вместе с монотеизмом.

Монотеизм без (подлинного) христианства становится (остаётся) иудаизмом\исламом (см. Д. Сысоев итп), христианство без подлинного монотеизма - язычеством (от болезней ног - Серафим Саровский, при головной боли помогает пророк Иоанн Предтеча, при зубной – священномученик Антипа).

Итак, монотеизм - необходимый фундамент для принятия Мессии Иисуса. Потому, скажем, так важно и положительно влияние Ислама - миллионы людей с молоком матери впитывает, что нет Бога кроме Бога. Когда-нибудь и на этом фундаменте тоже воздвигнется христианство.

it

Thu, Dec. 2nd, 2010, 01:14 am

М.Эпштейн Научно-технический аргумент бытия Бога

Dirk Bouts 1450-1475, клик

Михаил Эпштейн

Научно-технический аргумент бытия Бога

Почему растущее могущество техники не опровергает, а подтверждает бытие Творца.

http://mikhail-epstein.livejournal.c

Человеку не нужны рациональные доводы, чтобы поверить в Бога, если он пришел к вере душевным опытом, восприятием опыта других и усвоением священных писаний и традиций. Но человек – существо целостное, и ему необходимо соединить свою веру со всей полнотой доступного ему знания. Пушкин писал: "ум ищет Божества, а сердце не находит". Чаще бывает наоборот: сердце нашло Бога, а ум все еще ищет или, найдя, теряет. Нетрудно и потерять, слыша со всех сторон, что наука доказывает теоретически, а техника подтверждает практически, что Бог – всего-навсего иллюзия (воспроизвожу заглавие недавней книги биолога Ричарда Докинза - манифеста "научного атеизма" [1]). Мне представляется, что научный прогресс, наоборот, все более явственно раскрывает нам, на примере наших собственных растущих технических возможностей, что Вселенная имеет Творца. И поверить в него нам на основе современных научных данных несравненно легче, чем нашим менее осведомленным предкам.

Я предпочитаю слово "аргумент", а не "доказательство", потому что строго доказать бытие Бога нельзя (как нельзя доказать и неизмеримо более простых математических истин, согласно теоремам Гёделя о неполноте). Но можно показать, почему бытие Бога не только не противоречит научно наблюдаемым фактам и процессам, но и может быть логически выведено из них с очень высокой степенью вероятности.

Технология обычно рассматривается как область, питающая самые радикальные атеистические взгляды. В самом деле, если человек способен своим разумом и энергией перестраивать вселенную по своему плану, где же находится в это время Творец, почему он бездействует, в чем проявляется его воля? Активность человека, все более возрастающая в ходе истории, оставляет как будто все меньше места для активности Творца. Строится снова вавилонская башня, человек штурмует небо, и, кажется, нет силы, кроме еще не предусмотренных и не управляемых естественных процессов, чтобы эту башню научно-технического прогресса опрокинуть.

Но я не понимаю, почему успехи техники должны опровергать бытие Бога, а не, напротив, доказывать возможность такого его всемогущества, которое раньше представлялось совершенно немыслимым людям, владевшим лишь примитивными орудиями труда. Как объяснить, например, пахарю или лесорубу, что Бог может читать все помыслы людей? Или что человек, умирая и оставляя после себя прах, может тем не менее переживать свое тело и сохранять целость своей личности, бессмертие души. Техника древности была материальной: топор, плуг, молот, серп. По-настоящему интеллектуальная техника, интеллектуальные машины стали возникать совсем недавно, примерно полвека назад (ведь нельзя назвать интеллектуальной техникой даже паровую машину, или электрический мотор, или авиационный двигатель). Собственно, настоящее открытие интеллектуальной техники, т.е. компьютеров, электронной сети, виртуальных миров совершилось на глазах моего поколения. И лично мне стало легче верить в Бога, в сверхъестественный разум после того, как я познакомился с возможностями искусственного разума, пусть пока еще и самыми примитивными. Если я могу творить нечто столь похожее на меня, это увеличивает вероятность того, что я сам сотворен.

Я понимаю, например, как сведения о множестве людей могут накапливаться в маленьком электронном устройстве и как мои мысли и привычки могут быть вычислены и предугаданы мощными серверами, хранящими информацию обо мне. Я печатаю какое-то слово, а компьютер знает наперед и даже лучше меня, какое слово я хотел напечатать, исходя из частоты ранее употребленных мною слов. Или когда я выхожу в поисковик, он предлагает мне для покупки какие-то вещи, весьма ассоциативно и даже поэтически связанные с запросами, которые я делал ему месяцы назад. Он помнит то, что я забыл, он знает, чего я хочу, он подсказывает, что я могу или должен делать, он становится собеседником моего разума, пусть пока еще в вопросах весьма примитивных. Например, я искал книгу какого-то автора несколько месяцев назад, а сегодня мне Амазон предлагает книгу другого автора по смежной проблеме. Если я ищу духи "Красный цветок", то через неделю мне могут предложить роман Новалиса, в котором речь идет о таинственном голубом цветке. Может быть, это еще слишком простовато, но не так уж глупо и бессмысленно. Вся эта мировая сеть, или ноосфера, или инфосфера, или всемирный электронный банк все более полно охватывают мои интеллектуальные запросы и привычки, выдают их мне обратно с какими-то комментариями, предложениями, ассоциациями, становятся действующей частью моего мозга, восполняют недостатки моего знания, памяти, а отчасти и воображения. А со временем, причем довольно скоро, компьютер узнает и мои чувственные особенности и привычки, манеру касаться, мои любимые запахи, вкусовые предпочтения, я буду общаться с ним кожей, голосом, жестами, и все это тоже войдет в бесконечно растущую, изобретательную, по-своему творческую память всемирного интеллекта, синтеллекта, совокупного интеллекта людей и машин.

И теперь, по опыту общения с новейшей техникой, мне гораздо легче представить, как Творческий Разум может общаться со мной, и читать каждую мою мысль, и отзываться на нее, и передавать мне свои мысли. Крестьянину с сохой, который видел только прямое воздействие одного материального предмета на другой, неизмеримо труднее было бы представить, что все волосы на его голове сочтены и что все тайное, творящееся в его душе, может быть явным. Как у такого огромного количества людей можно сосчитать все волосы? и проникнуть во все помыслы? Откуда может взяться такой всевидящий и всезнающий дух? как он может быть везде и в каждом? Конечно, крестьянин мог просто взять это на веру без всяких объяснений и доказательств, но для меня и для моих современников такое представление о всеобъемлющем и всемогущем разуме уже не есть только дело веры, это предмет вполне разумного, вероятного, хорошо обоснованного предположения (буду избегать слова "доказательство"). [2] Теперь мы знаем, сколь компактны средства хранения информации, как в одном зернышке вещества может помещаться не только план будущего дерева, но и, если это электронное вещество, компьютерный чип, система квантов, и т.п., - тысячи и миллионы книг, планы городов, информация о всех людях, государствах, планетах и т.д. Информация о Вселенной и о каждой ее частице потенциально может храниться в электронном горчичном зерне (т.е. наименьшем из всех зерен).

Что же удивительного, что Всевышнее существо, Верховный разум может хранить в себе планы не только нашей, но бесчисленных мириад других вселенных и проникать в тайное тайных каждой личности, всех разумных существ, в их прошлое и будущее. Раньше, с молотком и мотыгой, в это оставалось только верить, как в сказку, чудо, миф. Техника приближает к нам это сверхъестественное, делает его естественным для разума, объяснимым вполне рационально. То, во что древние верили, мы теперь можем уже почти знать, по слову апостолу Павла о том, как догадка перейдет в знание. "Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан" (1 Кор., 12). Изумительно точные слова. Я познан Богом, который знает меня насквозь, как свое создание: но я его знаю лишь отчасти, а "тогда", в конце времен, "познаю, подобно как я познан".

Древнему человеку приходилось лишь догадываться о том, что он познан, потому что он не мог предположить такой силы и всемогущества знания иначе как путем нерассуждающей веры в Бога. Современный же человек познает то, как его могут познать; он уже не догадкой, но собственным знанием приближается к представлению о всезнании Бога. Наука и техника делают его настолько знающим, что ему легче измерить своим знанием, пусть несовершенным, всезнание Бога. Во всяком случае, между ними уже не пропасть, одолеваемая лишь прыжком веры, а высочайшая гора, по которой возможно постепенное восхождение разума, пусть никогда и не доходящее до вершины. Мы дорастаем до подмастерьев, которым впервые дано догадаться о методах работы Мастера – не проникнуть в его секреты, но по крайней мере понять, где их искать. В этом смысле история науки и техники, вообще цивилизации – это обучение элементарным навыкам работы в той мастерской, куда мы призваны подмастерьями, постепенное овладение ремеслом миротворения.

Точно так же примитивный человек не мог понять, как умирающий и телесно исчезающий человек может продолжать жить в такой невидимой, неощутимой субстанции, которая называется душа. В это можно было только верить, следуя догадкам и обетованиям о том, что душа попадает в иные миры, странствует, обретает свое место в раю или аду и т.д. Нам же, современникам и пользователям компьютерных дисков и электронных сетей, гораздо легче разумно понять разницу между информацией и ее материальным носителем. В мгновение ока эта информация переписывается с диска на диск, из старой памяти в новую, или передается по проводам, или волнами без проводов, а прежние диски разрушаются. Вот уже больше столетия мы знаем о невидимых лучах, способных передаваться на безграничные расстояния, о световых скоростях, а с недавнего времени – о темной материи и темной энергии, составляющих наибольшую часть Вселенной. А таинственные черные дыры, возможно, ведущие в параллельные миры! А вакуум, в котором зарождаются виртуальные частицы! А большой взрыв, приведший к возникновению нашей вселенной! А удивительная пригнанность всех физических параметров этой вселенной, вплоть до миллиардных долей, к возможности бытия в ней нас, разумных существ (антропный принцип)! Все это широко известно, но почему бы науке на примере этих физически достоверных фактов не найти общий язык с теологией?

Наука последнего столетия приучила нас познавать возможность и даже необходимость таких чудес, за которыми трудно было угнаться даже вере древнего человека. Почему же нужно рассматривать достижения этой науки как аргумент против религии, если, наоборот, она доказывает лишь то, что материальная вселенная, какой ограничивался познавательный опыт древнего человека, есть лишь малая часть настоящей, невидимой и неощутимой вселенной. Разве это не делает веру в бессмертие души, - или, выражаясь современным языком, в нерушимость информационной матрицы личности при разрушении одного из ее материальных носителей, т.е. тела, - совершенно закономерным выводом разума из данных современной физики? А разве современная генетика, открывшая в основе органического бытия законы наследственности, управляемые языком генов, не подтверждает по-своему тот факт, что "в начале было Слово", что слово предшествует телесному бытию и определяет его признаки, физические свойства человека?

В древности, когда физический мир был столь огромен, всесилен, непроницаем, гораздо труднее было поверить во всемогущество слова, каких-то таинственных значков, которые определяют и цвет глаз человека, и цвет волос, и наследственные болезни, и темперамент. Несмотря на абсолютную неправдоподобность религиозной картины мира, люди верили в нее, а теперь, когда она становится все более правдоподобной, почему же мы должны меньше верить? Разве лишь потому, что мы можем больше знать, - но знать то же самое, что содержалось и в вере. Это знание совершенно не противоречит вере, а вбирает ее, проясняет ее, протирает, как тусклое стекло, и делает гораздо более прозрачным то видение всезнающего Бога, всемогущего Слова, бессмертной души, которые раньше могли быть лишь предметами веры и суеверий.

Религиозное движение человечества идет не от веры к безверию, а от веры к знанию. Нам пора уже говорить о религиозности знания, а не только о религиозности веры. Религия знания – это не религия, которая поклоняется знанию, а религия, которая все более достоверно узнает от науки о том, что религия прошлого могла только принимать на веру. Я бы сказал, что сейчас пришло время для когнитивной религии, где когнитивизм будет играть такую же роль, как раньше фидеизм. И наука с техникой не будут врагами этой религии и даже не будут равнодушны к ней, как якобы "другая культура", которая не имеет с религией ничего общего. Наука и техника образуют синтез с религией, поскольку разум все более согласуется с верой; и если он упраздняет веру, то лишь в той мере, в какой вбирает ее содержание, становясь религиозным разумом. Научный тезис о большом взрыве, который привел к сотворению вселенной из ничего, - это предмет не только физического, но и религиозного знания. Антропный принцип, подтверждающий, что вселенная была создана для обитания в ней человека, - это религиозное знание. Отделение информации от известных материальных носителей и допущение бесконечного многообразия этих носителей, передающих информацию о человеке внефизическим и внебиологическим путем, - это тезис религиозного знания. И так можно долго перечислять все те пути, которыми религиозная вера вступает в область современной науки и сама из веры становится знанием, пусть приблизительным, неокончательным.

По мере технического прогресса человечеству все труднее будет обходиться без представлений о Боге. Без Верховного Мастера всех компьютерных игр и симуляций, именуемых "галактиками", "планетами", "законами природы" на языке обитателей этих симуляций, персонажей этих игр, где каждому подарена от Aвтора свобода воли и непредсказуемость случая. По мере того как все более совершенными, жизнеподобными будут становиться создаваемые нами виртуальные миры и наши собственные аватары (перевоплощения) в них, мы будем опознавать черты виртуальной реальности вокруг нас и в нас самих. И тогда все нагляднее станет во вселенной присутствие ее создателя и управителя. Чем больше человек будет становиться "богом" виртуальных миров, тем религиознее будет он сам, признавая Бога над собой – в таких вероисповедных формах, которые нам сейчас трудно представить. Будет ли это религиозное знание гармонично сочетаться с верой, унаследованной от исторических религий, будет ли этот техно-теизм молитвенно посещать храмы предков или превратит их в музеи, - другой вопрос, который нужно отдельно обсуждать. Но очевидно, что наука и техника сами по себе обладают огромным религиозным потенциалом. Наука раскрывает законы бытия; техника демонстрирует мощь разума, способного на основании этих законов творить новое бытие. Трудно не соединить этих двух веских свидетельств, науки и техники, в одно умозаключение о сотворенности законов бытия еще более могучим разумом.

Если я могу творить нечто, столь похожее на меня, искусственный разум, искусственную жизнь, это увеличивает вероятность того, что и я сотворен, что естественная жизнь и разум – тоже плоды творения. Это не строгие доказательства, а растущая мера вероятности того, что естественный мир, каким мы его знаем, и мы сами так же сотворены, как и те виртуальные миры, которые мы творим и населяем своими аватарами. Вероятностный аргумент был развит у Паскаля, в его знаменитом пари. Если Бога нет, то я, следуя религиозному пути, лишаюсь малой части конечных земных благ; если же Бог есть, приобретаю бесконечные блага бессмертия и рая, поэтому выгоднее ставить на то, что Бог есть. В нашем случае не выгоднее, а разумнее ставить на то, что Бог есть, поскольку чем более мир оказывается творимым нами, тем более вероятно, что и сами мы сотворены. Если мы уже способны творить виртуальные миры, которые практически ничем не отличаются от реального, обладают теми же чувственными свойствами, то что мешает нам предположить сотворенность и физического мира? Пока существовали лишь художественно–условные подобие реального мира (картины, скульптуры), очевидна была разница между рукотворными созданиями человека и мирозданием, и вероятнее было предположить, что оно не сотворено, ибо трудно разуму представить такую мощь творения. Но если онтология наших виртуальных миров по своей сложности и чувственной достоверности начинает приближаться к онтологии реального мира, то творимость, а значит, и сотворенность этого последнего становится более вероятной.

Все труднее представить мир без Бога - таков главный вывод всей техноэволюции человечества. То, что мы сами сможем становиться творцами жизни и разума (к чему постепенно, пусть и без гарантий успеха, подводит нас современная техника), послужит самым сильным доказательством бытия Бога, хотя вера и не нуждается в таких доказательствах.

Вообще, чем превосходнее ум, тем больше он способен признать превосходство над собой другого ума. Смирение – это не только моральная, но и интеллектуальная добродетель. По мере того, как возрастает человеческое могущество, способность творить искусственный разум и менять пути эволюции, мы начинаем осознавать иную степень могущества, сотворившего нас самих.

В заключение я хочу присоединиться к мысли Карла Сагана, выдающегося ученого, астронома и популяризатора науки, высказанной в его книге "Бледная голубая точка". Он полагает, что религия многое теряет, не усваивая достижений современной науки:

"Как получилось, что ни в одной из популярных религий ее последователи, попристальней присмотревшись к науке, не заметили: "Так все, оказывается, гораздо лучше, чем мы думали! Вселенная намного больше, чем утверждали наши пророки, - величественнее, элегантнее, сложнее? Вместо этого они бубнят: "Нет, нет и нет! Пусть мой бог и невелик – меня он и таким устраивает". Религия – неважно, старая или новая, - прославляющая открытое современной наукой величие Вселенной, вызывала бы восторг и почтение, которое и не снилось традиционным культам". [3]

Все здесь верно, я готов подписаться под каждым словом. Но почему же "нет, нет и нет!" раздается и с другой стороны? Почему сам Карл Саган считал себя неверующим? Почему биолог-атеист Ричард Докинз, сочувственно цитирующий Сагана, повторяет свое "нет, нет и нет!" (не трижды, а десятки раз) любой, самой утонченной, величественной, недогматической религии (в своей книге "Бог как иллюзия", 2006)? Почему все эти атеисты от науки твердят: "Пусть мой мир только материален – меня он и таким устраивает"? Почему они не хотят признать, что наряду с наблюдаемой материей существует еще и мир субъекта, который никогда не может адекватно наблюдаться извне, а только переживаться изнутри: любовь, жалость, совесть, раскаяние, отчаяние, надежда? Почему эти ученые так сужают свой мир? – гораздо уже даже самого примитивного верующего, который все-таки признает, что есть и другие миры, есть чудеса, есть безграничная любовь и милость Бога. Почему они сужают свой горизонт до дарвиновской эволюции и эгоистичного гена как причин и носителей всех тех стремлений, возможностей, подвигов, открытий, которые делают человека столь удивительным, фантастическим, творческим, жертвенным существом? Почему они обращают этот вопрос "почему" только к верующим, но не к себе? Что мешает им, ученым и пропагандистам науки, внимательней приглядеться к религии и заметить, что и наука многое теряет, отказываясь от взаимодействия с ней. Я перефразирую вышеприведенный фрагмент Карла Сагана:

"Так все, оказывается, гораздо лучше, чем мы думали! Вселенная намного больше, разнообразнее, духовнее, чем утверждали наши учителя-позитивисты, признававшие только материю, данную нам в ощущениях. Эта вселенная, созданная Верховным Творцом, который может обращаться лично ко мне и вместе с тем создавать мириады миров, который все знает обо мне и любит меня, который может все, но не хочет стеснять моей свободы, который поселил меня в этом мире, но открыл мне пути и в другие миры, - эта вселенная гораздо величественнее, элегантнее, сложнее, чем воображается химику или биологу-атеисту, который допускает существование только скудной, мельчайшей части чудесно разнообразного мироздания".

Зададим эти вопросы ученым оппонентам религии. И будем терпеливо ждать ответа. В надежде, что новое взаимопонимание религии и науки будет строиться одновременно с обеих сторон.

( Примечания )

Wed, Nov. 24th, 2010, 08:45 pm

Доклад Седаковой на Богословской конференции

(с эпиграфом «Что есть человек, яко Ты помнишь его» (Пс. 8.5)

Доклад великой Ольги Седаковой на Богословской конференции в Москве

Есть старинная китайская легенда: когда Император хотел узнать, как обстоят дела в Поднебесной, он приглашал музыкантов и просил исполнить перед ним песни, которые в это время чаще всего звучат в его стране. По тону, мелодии и гармонии этой музыки он составлял себе ясное представление о том, что происходит в государстве и чего, следовательно, можно ожидать в ближайшем будущем. В этой процедуре нет ничего от гадания или других видов магии. Больше всего она похожа на медицинскую экспертизу. Музыка (и искусство вообще) кроме всего другого, чем они заняты, - весьма точный диагностический прибор, своего рода датчик, который пишет кардиограмму эпохи. Вопрос в том, как читать запись.

Если мы попробуем применить этот древний метод диагностики, мы сразу же натолкнемся на препятствия, которых в до-пост-модернистском обществе не знали. Прежде всего, наша современность, в отличие от традиционных культур, как будто не обладает устойчивым и общим для всех символическим языком формы, когда та или иная тональность, та или иная гамма цветов, характер линии что-то определенно значат, что-то выражают (о. Павел Флоренский замышлял собрать и описать минимальные общечеловеческие символы этого рода в своем Symbolarium’е).

Во всяком случае, современное («актуальное») искусство настаивает на том, что никакого универсального символизма вообще не существует, все символические системы условны, навязаны нам («репрессивны») и потому подлежат «деконструкции». Всякая попытка читать искусство в «медицинском» (т.е. этическом, оценочном) свете выглядит в нашей просвещенной современности совершенно недопустимой. И неслучайно! Опыт ХХ века с его судами над «патологическим искусством» в Германии или «сумбуром вместо музыки» в Советском Союзе научил быть осторожнее. Во избежание недоразумений отмечу, что я веду речь совсем не о том, чтобы судить искусство, массовое или экспериментальное – но чтобы выслушать его сообщение, прочитать эту кардиограмму нашей современности. Что поют в нашей Поднебесной.

Представив на миг некоторую сумму того, что теперь поют, играют, показывают, всего того, что больше всего бьет в глаза и лезет в уши, нельзя не признаться - хотя бы себе, если не другим: дело плохо.

Почему люди этого хотят?

Чего они в этом хотят?

Почему они так несчастны, чтобы этого хотеть?

( Read more... )

Другой поток этого воздуха – гуманистическая социальность – нас еще не достиг. И говоря о современном обществе и его «кардиограмме» - искусстве, нельзя не удивиться их, по видимости, поразительному контрасту. Социальная жизнь современного общества, которое называют терапевтическим или пермессивным, гуманна, как никогда. Достоинство человека – отдельного человека, независимо от его сословных, этнических, гендерных и т.п. признаков – никогда еще не было так уважаемо. Сама по себе эта идея достоинства человека, dignitas, главный лозунг гуманизма, начавшего Новое Время, имеет безусловно христианское происхождение. Ни одна другая традиция не поставила на вершине всех ценностей одну человеческую душу, ее гибель или спасение. Христианство здесь продолжило и усилило ветхозаветную интуицию в каком-то смысле «нечеловеческого» достоинства человека, о котором с изумлением спрашивают стихи Псалмов, среди них и тот, который мы взяли эпиграфом. Без такого утверждения человека классическому гуманизму было бы просто не на что опереться, не с чего начать.

В наши дни предпочитают говорить не столько о «достоинстве», сколько о «правах» человека, но смысл этих «прав», в сущности, тот же: защита достоинства отдельного человека перед лицом безличных инстанций. За окончательное утверждение этих прав как необсуждаемой и всеобщей, уже формальной нормы заплачено катастрофическим опытом тоталитаризма ХХ века, который институционно отменил ценность отдельного человека и его жизни. Вопрос о человеке в тоталитарном мире и у его устроителей звучал бы прямо противоположно псалмическому: ( Read more... )

Западный мир ответил на свой катастрофический опыт раскаянием в образе «нового гуманизма»: его выражения - и поставленные на вершине общих ценностей «права человека», и общий «терапевтический», «пермессивный» (позволяющий) характер современного общества, о котором я уже упоминала. «Мы больше никогда и ни о ком не можем решить: это не человек». Так можно выразить урок, извлеченный европейской культурой из лагерей массового истребления, из авантюры «сверхчеловека». И никто не может сказать, что это противоречит евангельской проповеди: может быть, после всех столетий христианской цивилизации в этом отношении его впервые всерьез услышали, слово о великой ценности убогого.

( Read more... )

Wed, Sep. 8th, 2010, 05:25 pm

Георгий Чистяков о "взрослом христианстве"

Взрослость.

Совершеннолетний мир

Священник Георгий Чистяков в программе радио Свобода

Дитрих Бонхоффер

( Читать )

Должна ли измениться тогда церковь в совершеннолетнем мире? Возможно ли такое изменение? Может быть, отказаться от иерархии, тем более, что Банхоффер протестант и для него церковная иерархия - понятие в общем-то достаточно, видимо, чуждое.Конечно же, Банхоффер протестант, и поэтому того представления о иерархии, которая есть у православных или католиков, у него в буквальном смысле не было, но в переносном смысле оно, может быть, было еще больше. Потому что все-таки лютеранство - это традиция, которая передается от отца к сыну, от старших к младшим. И роль старшего в немецком лютеранстве 19-го века начала 20-го века, конечно, была очень большой. Роль учителя, роль наставника, роль профессора. Банхоффер подходит к тому моменту, когда оказывается, что такой человек людям сегодняшнего дня не то что не нужен - его просто сейчас не бывает.

Ведущий:

Но ведь всегда есть кандидат?

Или же этот кандидат, который приходит и говорит, оказывается таким, что лучше бы его не было. Человек начинает искать способы жить в Церкви, быть с Богом и отказаться от надежды найти рядом с собой какого-то гуру, какого-то наставника, какого-то старца или какую-то структуру, которая бы этого старца заменила.

Ведущий:

А что же тогда собственно остается от церкви?

От церкви остается, прежде всего, Божье присутствие и те наши связи друг с другом, которые позволяют не утратить чувства Божьего присутствия. В этом смысле, конечно, католику или православному легче, чем протестанту, понять новый смысл иерархии, а на самом деле - не новый, а подлинный, настоящий, который Иисус вкладывал в Церковь, смысл. Смысл связи и взаимосвязи нашей друг с другом, но не такого учительства, взгляда сверху вниз и так далее.

Епископ не то что смотрит на нас сверху вниз, а мы на него снизу наверх и так далее. Нет, задача епископа в другом - не быть главным, не быть самым большим, не быть самым старшим, а быть объединяющим, быть соединяющим. Он - в центре этих связей.

( Далее )

Fri, Sep. 3rd, 2010, 11:48 pm

Мы призваны к общению

Иисуса Христа, Бога нашего.

I Кор. 1, 9

...о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам,

чтобы и вы имели общение с нами:

а наше общение – с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом.

I Ин. 1, 3

Сергей Сергеевич Аверинцев

Самое первое правило, касающееся общения с Богом, правило, которое должен знать каждый: в этом делании нет места воображению. Как сказала замечательная религиозно-философская писательница нашего столетия Симона Вейль, воображение перекрывает именно те каналы, по которым только и может дойти до нас реальная, действенная благодать. Традиционный язык аскетики именует духовный самообман "прелестью" (тот же корень, что в слове "лесть"). Если грех, вина, суета препятствуют общению с Богом, то "прелесть" подменяет его собой, исключая самую его возможность. С Богом можно встретиться везде – даже в аду, как сказано псалмопевцем: "сойду ли в преисподнюю – и там Ты" (пс. 138, 8); христианская традиция говорит о сошествии Христа в ад...

Самое первое правило, касающееся общения с Богом, правило, которое должен знать каждый: в этом делании нет места воображению. Как сказала замечательная религиозно-философская писательница нашего столетия Симона Вейль, воображение перекрывает именно те каналы, по которым только и может дойти до нас реальная, действенная благодать. Традиционный язык аскетики именует духовный самообман "прелестью" (тот же корень, что в слове "лесть"). Если грех, вина, суета препятствуют общению с Богом, то "прелесть" подменяет его собой, исключая самую его возможность. С Богом можно встретиться везде – даже в аду, как сказано псалмопевцем: "сойду ли в преисподнюю – и там Ты" (пс. 138, 8); христианская традиция говорит о сошествии Христа в ад... Есть только один род места, где встреча с Богом невозможна по определению: это место воображаемое. Там можно встретить только отдельный призрак Бога – и да оградит Ангел-Хранитель каждого из нас от такой встречи! Есть только один персонаж, через которого немыслимо быть пророчеству: это лже-пророк. Дух дышит, где хочет, и Валаамова ослица пророчествовала; но лжепророк выдумал себя как пророка, себя, которого на деле просто нет – как же Богу разговаривать с тем, кого нет? Ни одна самомалейшая реальная тайна не раскроется сердцу, утешающемуся тайнами мнимыми.

Почему отпетым грешникам, по смыслу стольких евангельских текстов, легче встретиться с Богом, чем фарисею? Потому, и только потому, что они не обманывают себя относительно состояния своего "я"; а фарисей принимает за свое "я" некую внешнюю личину. Он, в самом буквальном смысле, как сказал бы ребенок, "воображает о себе".

( Read more... )

Пока мы, с верой или скепсисом, понимаем это более или менее сентиментально, может показаться, будто проблем для верующего здесь нет; не утешительнее ли, в самом деле, иметь Бога, Который способен помиловать, нежели немилостивого? Разве что для скептика такая перспектива особенно недостоверна как раз в силу своей утешительности – человеку свойственно, скажет он, принимать желаемое за действительное; даже его скептицизма едва ли хватит на то, чтобы усомниться, действительно ли желаемо желаемое.

Но дело не так просто.

Пока речь идет о том, чтобы пожалели нас, простили и помиловали нас – нам это нравится. (Господи, в наших городах миллионы людей не умеют отличить правой руки от левой – смилуйся над нами!) Проблемы возникают, когда предмет вольной, а поэтому поистине неисповедимой милости Божией – не мы, а некто иной. Этот иной может быть злым обидчиком. Пожалуй, мы особенно уверенны в нашем праве требовать от Бога неумолимости в тех случаях, когда обида – не личная, а национальная, всенародная. Во время войны у одного очень уважаемого иерарха вырвалось заверение, что немцев Бог не любит и любить не может. Не так ли пророк Иона пытался возбранить Богу любить ниневитян – злейших врагов его народа? Но ему пришлось простонать: "Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты – Бог благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и сожалеешь о бедствии". Бог жалеющий. Бог живой.

( Read more... )

Есть люди, которым легче телом и душою повергаться перед Богом во прах, простираться ниц перед Его беспредельным и запредельным величеством, чем каждый миг воздавать Ему самое простое уважение, такое, какое мы обязаны воздавать даже ближнему, даже равному, тем более – старшему. Простая наука, которой хорошие родители учат детей. Дослушивать, не перебивая. Притихнуть, чтобы как следует расслышать. Не стараться непременно оставить себе в разговоре последнее слово. Не "вклиниваться" в речь Собеседника, не подсказывать Ему. Без этих элементарных правил общение вовсе невозможно; тем более – общение с Богом.

У самых истоков библейской традиции – запрет: не сотвори себе кумира. Кумир здесь – не просто произведение языческой религиозной пластики, божок из дерева, камня или металла. Кумир – это материализация кощунственной идеи о божестве, которым можно манипулировать. Будучи сотворен руками человеческими, кумир остается во власти этих рук, как магическое орудие, при помощи которого община может расширить свою власть над миром зримым и незримым. Кумир – так сказать, нужная вещь. Выбор между ним и Богом Живым Библии – это выбор между манипуляцией и общением. Самый решающий выбор, который мы вновь и вновь совершаем в нашей жизни.

Thu, Sep. 2nd, 2010, 09:57 pm

Об имени Божием

Из статьи batushkaroman:

Ягве, YHWH - имя Христа

"Рассмотрим значение слова Тетраграмматон. “Иегова-Ягве, YHWH. – Из имен Господних чаще всего встречается в Библии (6823 раза) так называемый «Тетраграмматон», т.-е. четырехбуквенное изображение имени Господа; это имя является отличительным личным именем Бога Израиля. Оно в новейших библейских переводах чаще всего представлено формой «Иегова», которая с филологической точки зрения признается недопустимой.

Указанная форма возникла из попытки произносить согласные буквы этого имени так, как будто они снабжены гласными знаками имени «Адонай» (Владыка), что масореты внесли и текст с указанием, что вместо YHWH следует читать «Адонай» (Keri perpetuum). Когда же само имя Адонай предшествует имени YHWH , то, чтобы избегнуть повторения этого имени, масореты стали снабжать YHWH гласными имени «Элогим», (по русски получается Господь Бог - прим. tapirr) так что в этих случаях вместо YHWH читают «Элогим». Следуя этому масоретскому чтению, некоторые переводы Библии, в большинстве случаев переводят имя YHWH словом «Господь». (цитируется по изданию Еврейской энциклопедии. Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. Том VIII. Репринтное воспроизведение издания. Общество для Научных Еврейских Изданий и Издательства Брокгауз – Ефрон. «Терра – TERRA». М., 1991. Стб. 129-134.)

На русском языке тетраграмматон будет переводиться, по единогласному мнению православных богословов, как «Сущий». В Библии на церковно-славянском языке переведено «Сый». В синодальном переводе Библии – «Сущий» Возвратимся к вопросу о спасении и рассмотрим православное понимание этого вопроса. Если говорить самое главное, то можно отметить следующее. В православии нет юридического подхода к отношениям Бога и человека. В православии Бог не только судья, а Он главным образом Врач, а человек больной. Грехопадение это отпадение от Бога источника жизни. Спасение это восстановление этого разорванного единства. И в связи с этим пониманием человеку нет пользы от посредника, от вестника, от того кто Богом не является. Соединение с ангелом ничего не даст человеку. Нам тлеющим и умирающим нужен Тот, Кто один имеет бессмертие. (1Тим. 6:11) Вывод очевиден, Яхве должен прийти к нам и стать одним из нас.

Православная вера говорит нам о том, что Яхве Бог Израиля, создал народ свой, вывел его из Египта, говорил народу своему через пророков, обещал прийти и пришел, стал Человеком и Имя Ему Иисус Христос. Это богословие передано в иконографии, в нимбе у Христа имеются греческие буквы – O (омикрон), W (омега) и N (ню), образующие слово «Я есмь Сущий», или Яхве.*

( Read more... )

Здесь это Имя воспевают Ю-Ту (U2):

http://tapirr.livejournal.com/2568121.ht

Sat, Aug. 28th, 2010, 04:35 pm

U2 ЯХВЕ

песня "ЯХВЕ"

![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) chapnin@lj (между прочим, ответственный редактор Журнала Московской Патриархии) " решил, что надо бы несколько песен U2 перевести на русский с сохранением библейских реминисценций. Вот первый текст."

chapnin@lj (между прочим, ответственный редактор Журнала Московской Патриархии) " решил, что надо бы несколько песен U2 перевести на русский с сохранением библейских реминисценций. Вот первый текст."U2

Yahweh

ЯХВЕ

Возьми эти башмаки,

топающие по улице, ведущей в тупик.

Возми эти башмаки

и сделай так, чтоб они хорошо сидели.

Возьми эту рубаху

Белый полиэстр, фигня сделанная нигде,

Возьми эту рубаху

И сделай ее чистой, ( и непорочной).

Возьми эту душу

Сдавленную в коже и костях,

Возьми эту душу

и сделай так,

чтоб она запела.

Яхве, Яхве

Всегда есть боль перед рождением ребенка.

Яхве, Яхве

Я всё еще жду рассвета.

Возьми эти руки,

Научи их, что надо нести.

Возьми эти руки,

Не сжимай в кулак.

Возьми эти уста,

Такие быстрые на осуждение,

Возьми эти уста

И даруй им поцелуй.

Яхве, Яхве

Всегда есть боль перед рождением ребенка.

Яхве, Яхве

Я всё еще жду рассвета.

Я всё еще жду рассвета, солнце встает,

Солнце встает над океаном.

Эта любовь как капля в океане,

Эта любовь как капля в океане.

Яхве, Яхве

Всегда есть боль перед рождением ребенка

Яхве скажи мне сейчас

Почему темно перед рассветом?

Возьми этот город,

Город будет светить на горе!

Возьми этот город,

Если на то будет воля Твоя.

То, чем человек не может владеть, то он не может взять.

Возьми это сердце,

Возьми это сердце,

Возьми это сердце

и сокруши его (1).

( Примечание и видео )

Sun, Aug. 22nd, 2010, 01:30 pm

Один Бог

Всё-таки у меня Бог один с индусами и буддистами только в том смысле, что Он и их сотворил.

Но молятся они не тому же Богу, что я; они суть язычники.

Только с мусульманами и иудеями молюсь я Одному Богу: Богу Израилеву, Богу Авраама, Исаака и Иакова.

Fri, Aug. 13th, 2010, 04:51 pm

Карает ли Бог?

http://mikhail-zeleny.livejournal.com/4

Поскольку то, что писал покойный Сысоев (пост - ответ ему) в 2009 очень близко тому, что многие из нас говорили на катаклизмы 2010

Wed, Aug. 4th, 2010, 01:32 am

Эвакуацию

На тушение леса вокруг Сарова брошен последний резерв МЧС - самолеты Бе-200, которые имеют тепловизоры и другое современное оборудование, позволяющее работать в условиях сильного заземления. Однако, работа самолетов осложняется отсутствием в районе Сарова крупных водоемов - Бе-200 это самолет-амфибия, который садится на воду заполняет резервуары за считанные секунды и взлетает.

Несмотря на современное оснащение по заявлению начальника управления авиации МЧС РФ Рафаиля Закирова авиация из-за плохой видимости тушит пожар рядом с ядерным центром в Сарове по координатам. Тепловизоры, наверное, все же украли. "

http://shatll.livejournal.com/17527.html

**

К этому

а по неофициальной обеспечивать в случае ухудшения ситуации эвакуацию Ядерного центра

Вот так. Вон - из обители отца Серафима!

Изыди, заклинаю!

Tue, Aug. 3rd, 2010, 06:35 pm

Во вретище и пепле!

"властям Сарова в Нижегородской области пока удается не допустить приближения огня к федеральному ядерному центру

В течение ночи ветер не раз менял направления. Ситуация была крайне сложной. Но, как говорят, удалось удержать огонь в пределах очагов возгорания. Согласно последним сообщениям, в город прибыл глава Росатома Сергей Кириенко. Он намерен лично координировать работу специалистов, которые заняты защитой ядерного центра от возможного проникновения на его территорию лесного пожара. "

Конечно, молиться надо о ситуации с пожарами, с пеклом в России.

Но не "дождик" вымаливать.

Непонятно разве, что это тебе, Содом и Гоморра, огонь и сера с Неба!

А задумываться и каяться ты не хочешь.

Ни в хищническом захвате чужих земель (это называется словом империализм, и издревле Россия жила им), ни в насилиях и бесчисленных войнах, ни в вековой жизни по лжи (это уже ХХ век), ни в нынешнем потворстве тёмным силам, окопавшимся тут у власти.

А Саров...

Враг осквернил самое святое - место подвига великого святого старца.

Там, в пустыньке у отца Серафима, теперь Престол Сатаны.

И вместо того, что б с гневом сказать им: "Изыди!", их смертносное оружие водичкой брызгают, освящают и богасловляют.

Раз люди рты себе залепили - природа (т.е. творение) сама скажет слово.

Ещё немного - и ваш федеральный ядерный центр получит то, чего он и заслуживает.

Sat, Nov. 28th, 2009, 09:45 pm

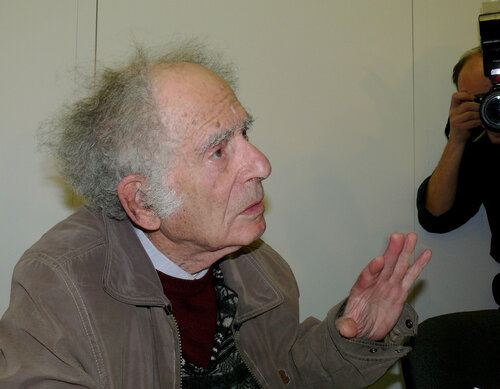

Померанц

Норвежская Академия Литературы и Свободы слова Бьёрстьерне Бьёрнсона присудила престижную премию российским философу Григорию Померанцу и поэтессе Зинаиде Миркиной.

( Read more... )

- Я думаю, в судьбах русской свободы слова можно многое понять, следуя за Г.П. Федотовым в анализе терминов "свобода" и "воля". Веер значений "свободы" уходит в республики древнего Средиземноморья, ведет на агору и на форум. Слово "воля" скорее ведет на простор, где нет никаких ограничений, ни стен, ни заборов. Помкомвзвода, которого я запомнил с 1941 года, никогда не говорил: "выходи на улицу", "выходи на двор". Только - "выходи на волю".

На средневековом Западе свобода скорее вела в город, обнесенный высокими стенами. Свобода горожанина была ограничена и обеспечена. Она не мыслилась без ответственности за город и четко сформулированного закона.

Ничего подобного не было в России. Существовали русские вольные города, но о правовых традициях античности они ничего не знали. Споры на новгородском вече решались кулаками. Стилистика парламентских речей там так и не сложилась.

Завоевав Западную Сибирь, Ермак подарил ее Ивану Грозному - видимо, рассчитывая на известную степень автономии. Однако воеводы строили крепость за крепостью, и казаки уходили дальше на восток. Пространство съедало социальную напряженность, центральная власть нехотя мирилась с открытой границей, но, в конце концов, Александр II закрыл Америку, продал Аляску Соединенным Штатам.

На юге дело шло иначе. Там не было безграничного простора. Казачьи авангарды сталкивались с форпостами Турции и Ирана или с Большим Кавказским хребтом, и показалось легче продолжить традиции смуты, повернуть с Юга на Север, опрокинуть московскую державу и создать царство казачьей воли. К отряду Степана Разина примыкали многотысячные толпы крестьян, придавленных крепостным правом, но бунтующие толпы не могли в мгновение ока превратиться в казачье войско. Поражением кончился и замысел Емельяна Пугачева. Этим последним отголоском мятежей начала XVII века попытки всероссийской воли кончились, и казаки стали послушным пограничным сословием.

Однако сразу же роль борца за свободу подхватило дворянство. Потомки крепостников, получившие волю ездить на Запад и досуг читать Вольтера, Дидро, Руссо, стали размышлять и сравнивать русские порядки с европейскими идеями. Но нашелся один, чье сердце охватил жгучий стыд от власти над крещеной собственностью. Он в полном одиночестве - как впоследствии авторы самиздата - написал и издал "Путешествие из Петербурга в Москву". Не было никаких шансов затронуть этой книгой тогдашнее общество. Но Екатерину она испугала.

Радищев был арестован, сослан, при наследнике Екатерины возвращен, еще раз почувствовал свое одиночество и покончил с собой. Тираж его книги сожгли. Но сожженные книги восстают из пепла.

( Read more... )

Зинаида Миркина: Свобода слова не стала силой слова

- Григорий Соломонович кончил свою речь словами о необходимости внутренней свободы. Вот об этом я и хочу немного сказать. Перестройка отменила цензуру. Какое-то время у нас была полная свобода слова. Нельзя сказать, что сейчас она полностью ликвидирована. Остались какие-то точки, где она есть. Но в советские времена нам казалось, что свобода слова будет нашей абсолютной свободой. Оказалось, что все не так. Это была внешняя свобода, которая вовсе не дала того, чего от нее ждали.

Свобода слова не стала силой слова. Напротив, появилось равнодушие к слову, девальвация слова. Можно было говорить все, что угодно, но слово, которое дало бы смысл жизни и помогло бы духовной ориентации в мире, оказалось в большом дефиците.

( Read more... )

Wed, Oct. 7th, 2009, 02:04 am

Два бремени, два дара

Бенинг zoom

![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) ludenhoff@lj: "На христианине лежит два бремени. Первое - бремя свободы. Оно общечеловеческое, про него многажды говорено. Применительно к христианству, точнее - к русскому православию, попытки облегчить это бремя приводят к "послушанию" "старцам" и прочему безумию.

ludenhoff@lj: "На христианине лежит два бремени. Первое - бремя свободы. Оно общечеловеческое, про него многажды говорено. Применительно к христианству, точнее - к русскому православию, попытки облегчить это бремя приводят к "послушанию" "старцам" и прочему безумию.Есть и другое бремя. Христос спас нас, спас совершенно даром. И вот этот дар мы часто отказываемся принять. Потому что за дар нужно благодарить. А за такой дар нужно благодарить всегда, ежедневно, ежечасно. (И дарить, в свою очередь,другим то, чем богаты - теплоту, тишину, мир...) Вот оно второе бремя - бремя благодарности, бремя благодарения. Бремя евхаристии.

Это не игра слов. Евхаристия - это наше благодарение Богу за наше спасение. Мы не можем это понять, принять, вместить. Он нас спас - и Он же опять, снова и снова, отдает нам Себя. А за что? А просто по любви. Но мы же должны это заслужить, мы должны быть достойны. Ведь надо же попоститься, вычитать, выстоять. Да и нельзя же просто так, со свиным рылом в калашный ряд. Кто Он, а кто мы? Тут надобно со всяким смирением и рассуждением...

Но Христу от нас нужно лишь сердце, исполненное любви. Любви к Богу и к людям. Как это просто..."

Wed, Sep. 9th, 2009, 02:59 pm

Протоиерей Александр Мень. Сказка о происхождении человека

C праздником, друзья!

Сегодня - день памяти убитого за Христа в 1990 году протоиерея Александра Меня.

На сайте http://alexandrmen.ru поместили эту прекрасную сказку о происхождении человека, рассказанную отцом Александром

Сказка об Уроде

ХУДОЖНИК И. ЧУКАВИНА

Эту историю о. Александр придумал и рассказал сидя за столом в кругу друзей. Приведенный текст - расшифровка с магнитофонной кассеты...

Луна большая, молочно-белая, светила в пещеру.

Проснулся Урод, проснулся с улыбкой. Он редко улыбался, потому что ему редко снились такие замечательные сны. На этот раз сон был почти сладостный.

Он видел Отца зверей и людей, вернее, не видел, он даже не мог на него смотреть, потому что Он был яркий, как солнце. И Он подвёл к нему девочку, девушку, такую же уродку, как и он. И Урод воскликнул (он помнит во сне, что он воскликнул): «Вот это та самая, совершенно такая же, как я!»

( картинка )

И в этот момент он проснулся и снова увидел себя в тёмной пещере среди спящих, храпящих, переворачивающихся родичей, не уродов, а нормальных людей, а он-то был единственный урод и почему его ещё не выгнали из племени - потому, что он был сообразительный и бегал, может быть, немного быстрее, чем остальные.</font>

А вообще он был страшно безобразен: во-первых, у него была кожа светлее, во-вторых, она не была покрыта красивым, благородным мехом; и, вообще, он был голый, длинный и достаточно нелепый. Таких вообще стоило изгонять из пещеры. Но старый отец рода, седой Уг, когда он родился, сказал: «Это выродок, его надо сбросить со скалы, он не может жить». Но мать его зарычала и сказала: «Я его не отдам, это мой первенец».

И так она его вырастила. Она рождала других потом, рождала нормальных детей: широкоплечих, низкорослых, с нормально согнутыми спинами и крепкими зубами. И среди них рос тощенький, беленький Урод.

Впрочем, беленьким он был недолго, потому что солнце его почернило, но уродом он оставался всегда. Когда все шли в пещеру спать, Урод выходил, садился у обрыва и смотрел на звёзды, смотрел на Луну, о чём-то думал. Думал о многом, ему хотелось охватить весь мир. Это была часть его уродства, потому что никто так не делал.

Нормальные люди охотились, ели, пили, спали, рожали, размножались. Им больше ничего не было нужно. Дрались. Дрались они часто. Он не очень любил драться, он вынужден был это делать, потому что все его волосатые братья дрались между собой, дрались с членами рода и, конечно, попадало часто и ему.

( картинка )

Но он был одинок. Он был совершенно одинок среди них, и даже мохнатая мать, которая его очень любила, — она не могла его понять. Мать говорила короткими простыми словами, так как говорили все в их пещере, покрикивая, ухая, похрапывая. Всё было ясно — «есть, пить иди сюда, иди отсюда!»

А у него в голове шевелились мысли, у него было столько слов, что о нём говорили: «Это урод, да ещё болтун вдобавок!»

И так шли годы... И он становился все более и более чужим среди своих, среди родных ему людей.

И только иногда Отец зверей и людей посылал ему прекрасный сон: он видел девочку или девушку, она была такая же безобразная, как и он. У неё были длинные волосы, она смотрела на него замечательно прозрачными глазами. Она тоже была голая, как и он. У неё не было благородной шерсти, как у его родственников. И она шла к нему. И Отец зверей и людей как будто бы за руку вёл её к нему. И у него сразу начинало биться сердце и он просыпался.

И так шли годы... И вот однажды собрались самые главные воины племени.

Они решили отправиться на охоту за головами. Был у племени старый обычай: чтобы набраться побольше силы, надо было изловить как можно больше врагов (а за лесом жило племя врагов, впрочем, оно ничем не отличалось от родного племени Урода) и съесть их мозг, а черепа повесить на палках.

И вот, когда они собрались, Урод сказал, что он не пойдёт с ними, что он не будет этого делать, он не будет есть братьев, потому что те, которые живут за лесом — это такие же люди, как и мы все.

Тогда старейшина племени сказал: «Терпение наше истощилось! Хватит! Убирайся вон! Уходи! Хочешь, уходи к ним. И мы тебя поймаем, убьём и съедим твой мозг!»

«Не съедим! — закричали другие.— Съесть мозг можно только у того, у кого есть что-то в голове, а это же Урод, у него ничего нет в голове!» И он был изгнан...

( далее )

Mon, Sep. 7th, 2009, 04:32 pm

ЯВЛЕНИЯ ХРИСТА СВЯТЫМ

<...>

Достойное недостоинство

Спаситель является людям, которые служили Ему всей своей жизнью, но при этом искренне считали себя недостойными этих явлений.

Например, преподобный Паисий, более семидесяти лет проведший в египетской пустыне и один из немногих людей, названных Церковью "Великими", во время явления Спасителя произнес: "Христе Спасе, я раб Твой, и за что Ты, Владыка, оказываешь столь великую милость, что теперь Сам изволил снизойти к моему недостоинству?" Не возгордился Паисий и когда Христос произнес пророчество: "Видишь ли пустыню эту -– как она велика и широка? Ради тебя я наполню ее постниками, которые будут прославлять имя Мое".

Содержание Откровения

Содержание Откровения, которое человек получает из уст Христа – самое главное, на что обращает внимание Церковь, когда слышит о том или ином явлении. В этом христиане руководствуются словами апостола Павла: "Если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема" (Послание к Галатам, глава 1, стих 8). Поэтому если откровение противоречит Евангелию и учению Церкви, если человек заявляет, что он получил "третий завет", точную дату конца света и тому подобное, значит, человеку явился не Христос, а сатана в виде Ангела света....

Христос - рядом

В Евангелии красной нитью проходит мысль, что любовь к Христу должна выражаться, прежде всего, через любовь к ближнему. Та же мысль встречается в жизнеописании многих святых, например, в житии древнего святого – преподобного Псоя.

Христос являлся ему четырнадцать раз. Однажды ученики попросили показать им Христа. Псой встал на молитву и получил откровение подняться вместе с ними на гору, где и обещал явиться Господь. Молодые ученики убежали вперед Преподобного и по дороге встретили старого калеку. Узнав, куда они идут, он попросился с ними, но получил отказ с мотивировкой, что он недостоин видеть Христа. Псой, шедший следом, пожалел старика, поднял его на плечи и понес на гору. Подходя к вершине, ученики увидели, что их учитель несет на плечах Самого Христа... Когда же преподобный Псой подошел совсем близко к ученикам, Господь стал невидим. На вопрос учеников, где Преподобный встретил Христа, тот ответил: “Не на горе Его надо искать, а в ближнем своем”.

Где можно встретиться с Христом

В явлениях Христа святым сконцентрирован весь опыт и реальность присутствия Христа в Своей Церкви. Однако, как это ни парадоксально, встретиться с Ним можно всегда – в “своем ближнем”. А прикоснуться к Нему можно ежедневно. Это происходит на главном христианском богослужении – Литургии – когда священник выходит к людям с Телом и Кровью воскресшего Христа…

полностью здесь