|

|

Tue, Nov. 2nd, 2010, 04:50 pm

священник Павел Адельгейм про убитых

священник Павел Адельгейм ![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) adelgeim@lj adelgeim@lj пишет про 30 октября: «Миллионы убитых задешево

Протоптали тропу в пустоте».

O.Мандельштам

"Сегодня по всей стране вспоминают невинно убиенных или, как мы привыкли выражаться, репрессированных. Эту акцию назвали «Возвращением имён». Прошла такая акция и в Пскове. На зелёной площадке около храма Святых Жен Мироносиц 30 октября 2007 года установили памятный камень жертвам политических репрессий. Псковское отделение «Мемориала» 20 лет добивалось установки этого камня. То денег не было, то место не могли найти. Тогда я был настоятелем храма и предложил этот уютный уголок. Как мне объяснили компетентные граждане, последняя капля переполнила чашу митрополичьего гнева, и он снял меня с настоятельства. Репрессии не изживаются. http://adelgeim.livejournal.com/54864.html

Fri, Mar. 5th, 2010, 03:38 pm

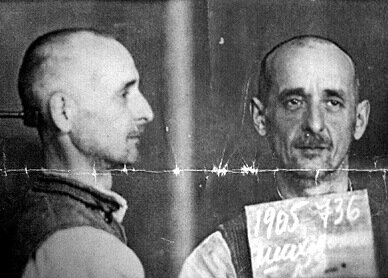

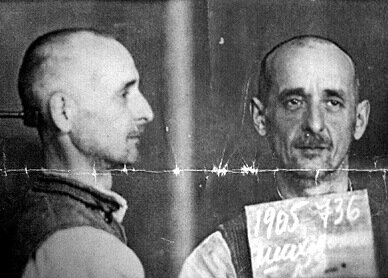

протоиерей Константин Шаховской

протоиерей Константин Шаховской протоиерей Константин Шаховской В продолжение материала о Псковской православной миссии на оккупированных территориях (1941—1944 гг.) (Части статьи: 1, 2, 3, 4) привожу статью из Церковного вестника - официальной газеты Русской Церкви: Устоявший в эпоху гонений. Судьба участника Псковской миссии В городе Пскове состоялась выставка, посвященная памяти протоиерея Константина Шаховского, исповедника веры XX века. В экспозицию вошли письма и рисунки, которые отец Константин присылал в 1945–1956 годах из лагеря и ссылки своей семье. В день открытия выставки, 25 октября, состоялся вечер памяти отца Константина, в котором приняли участие его духовные чада, родственники, а также исследователи его наследия. На выставке, разместившейся в Псковской областной библиотеке, представлены письма и фотографии из семейного архива Шаховских, копии документов из следственного дела и постановления о реабилитации. В экспозиции также можно увидеть предметы, сделанные руками отца Константина в лагере — ложку и нательный крест. Письма и рисунки отец Константин присылал из лагеря, а потом из ссылки, которую он отбывал в Томской области. Практически каждое письмо сопровождалось рисунком — маленьким подарком любимой дочери Елене. Рисунки были выполнены природными красками (кора деревьев, уголь, высушенные и истертые цветы и трава), тушью и химическим карандашом. Среди них есть северные пейзажи, изображения животных, цветы, иконка Пресвятой Богородицы, графические зарисовки стен Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Сила духа позволила о. Константину переплавить страдания в настоящие произведения искусства, наполненные любовью к природе и обращенные к детям. Семья отца Константина, принадлежащая к старинному княжескому роду Шаховских, происходила из Холмского уезда Псковской губернии (имение Боброво). Отец семейства, князь Яков Михайлович Шаховской, агроном по профессии, был предводителем Холмского уездного дворянства, служил директором сельскохозяйственного училища в Пскове. В 1919 году он был арестован псковским ЧК и чудом избежал расстрела. В период пребывания Белой армии в Пскове Яков Михайлович заведовал Красным Крестом. С отступающими частями Белой армии он вместе с семьей выехал в Эстонию, в городок Печоры. Там Шаховской служил санитаром в тифозном бараке. В семье Шаховских было пятеро детей — две девочки и три мальчика. Константин был младшим. Он родился 29 октября 1905 года. Учился в Тартуском университете, был членом эстонского отделения Русского студенческого христианского движения (РСХД). В 1936 году окончил Печерскую духовную семинарию и поступил на богословский факультет Варшавского университета, который окончил со степенью магистра богословия.

Перед рукоположением, которое состоялось 27 сентября 1937 года, Константин Яковлевич женился на дочери печорского учителя Елизавете Петровне Нестеровой. Первым местом его священнического служения стал погост Сенно. В Псковской миссии

Осенью 1941 года отец Константин вошел в число сотрудников Псковской православной миссии.

Главным делом Псковской миссии было возрождение церковной жизни на оккупированных территориях. При этом деятельность миссионеров не ограничивалась только стенами храмов, не менее важным было их миссионерское служение. Священники и миряне несли проповедь Евангелия, проводили внебогослужебные беседы, создавали кружки для детей и молодежи. Миссия издавала журнал «Православный христианин», ее сотрудники выступали по радио со специальными миссионерскими программами. Именно в этой работе кроется секрет успеха Псковской миссии.

С другой стороны, заслуга миссионеров состоит в том, что они помогали физически и духовно выжить местному населению. Советские люди за годы деятельности Псковской миссии стали возвращаться к осознанию себя народом Божиим. Именно этого не могла простить псковским миссионерам советская власть. Лучшие из них были осуждены на долгие сроки лагерей, обречены на медленную смерть. «Кровь мучеников — семя Церкви», эти слова Тертуллиана в полной мере применимы к исповедникам и мученикам из рядов Псковской православной миссии.

( Read more... ) Арест и лагеря

Протоиерей Владимир Попов, настоятель храма Святителя Николая в Любятово (г. Псков), зять протоиерея Константина Шаховского, сохранил в памяти некоторые яркие свидетельства следующего периода его жизни. «В 1945 году отец Константин был арестован сотрудниками СМЕРШа и отправлен в Ленинград, в печально знаменитые “Кресты”. Полгода он подвергался жестоким пыткам и моральному давлению. Следователь пытался добиться от обвиняемого признания в шпионской деятельности в пользу германской разведки и раскрытия его агентурной сети. В какой-то момент наступил предел человеческим силам и… отец Константин написал список завербованных им агентов. В тот момент, как рассказывал сам священник, он молился Господу, чтобы не ошибиться. Батюшка составил список тех из своих прихожан, кого он отпевал в период немецкой оккупации. Следователь после проверки списка вернулся разъяренный, но оставил попытки вскрыть агентурную сеть».

Протоиерей Константин Шаховской был осужден Ленинградским военным трибуналом по 58-й статье на 10 лет лагерей плюс 5 лет ссылки в Сибири. Так случилось, что там же в Мордовии, куда его отправили, в поселке Тогур находилась в ссылке родная сестра отца Константина — Ксения Яковлевна. В 1955 году, после того, как у священника закончился срок заключения, он приехал к сестре. В трудных условиях пригодились прежние навыки отца Константина. В молодые годы он был хорошим охотником. Именно это умение поддержало их с сестрой в голодных условиях ссылки. Попытки вербовки

В 1956 году отец Константин, фактически еще не освободившись, получает возможность совершать богослужения. Позже ему удалось перевестись в Томск. Там состоялась неудачная попытка его вербовки органами госбезопасности. Как рассказал протоиерей Владимир Попов, «епископ Иоанн (Разумов) возглавлявший тогда Псковскую кафедру, также пытался уговорить отца Константина подписать обязательства, но не выполнять их, при этом получить место настоятеля кафедрального Свято-Троицкого собора. Священник отказался от компромисса и лишился возможности служить в псковских храмах». Об эпизоде вербовки вспоминает и младшая дочь протоиерея Константина Шаховского — Татьяна. Как раз тогда она впервые смогла познакомиться со своим отцом, хотя ей в то время было уже 12 лет. Однажды ночью раздался стук в окно, и на пороге появился отец. Татьяна сразу, как была в ночной рубашке, бросилась к нему на шею. И тут же отпрянула: «А вы, правда, мой папа? Я вас не узнала». Очевидно, и он не узнал дочь, которую последний раз видел в двухлетнем возрасте. Как же о. Константин оказался в родном доме? Его привезли из Сибири в Псков, предложили полное восстановление в правах, пообещали должность настоятеля, а взамен потребовали подписать бумагу о сотрудничестве с органами госбезопасности. «Он, как опытный зек, решил воспользоваться случаем и сказал, что должен посоветоваться с семьей, — рассказала Татьяна Константиновна. — Ему дали три дня на размышление и свидание с семьей. Об этом и рассказал отец в ту ночь. Через три дня он вернулся в Псков, на вокзале его уже ждали два человека в штатском. Отец отказался от предложения сотрудничества, несмотря на настойчивые уговоры, и вернулся обратно в сибирскую ссылку». ( Read more... ) Mon, Jan. 18th, 2010, 01:23 pm

Школьные учителя как агенты репрессивной политики

В. Сварог. И.В.Сталин и члены Политбюро среди детей в Центральном парке культуры и отдыха им.Горького. 1931 В нижеследующем материале не вижу ничего особенного. Сам я учился в школе уже на излёте большевитской власти, но было примерно всё то же самое - била классная детей; скотами, дубами, стадом баранов обзывала; портфели отбирала; директором стращала (а что приедет милиция и заберёт и в детском саду грозили - довелось мне несколько месяцев и в этом заведении отмотать). Разве что в выгребную яму никого не бросали..

При товарище Сталине было и похуже: т.Сталин распорядился применять к детям расстрел начиная с 12 лет - вот в чём "аромат" эпохи.

А вы говорите "Школа, Школа!". Посмотрел я ток-шоу "Судите сами" по Первой общесоюзной программе (кстати, вы не задумывались, почему у Шевченки главный стол в форме сиденья от унитаза?). Больше всего удивило не то, что мнения разделились. Больше всего удивило, что и сторонники (поклонники) фильма восприняли как должное, что противники (это не только фарисеи-коммунисты, но и тётка-ПЕдиРос, и какой-то святоша-учителишка из журнала) дружно называли жизнь юных людей из фильма "говном".

Понимаете? Для них обычная жизнь обычных молодых людей - это "гавно"!

Не пора ли молодым взять в руки <не знаю уж что>, и объяснить всей этой "Государственной Думе", кто тут гавно на самом деле.

Но они не возмут и не объяснят. Именно потому что они такие, как показано в фильме. Обычные люди.

it

Александр Чащухин

Из доклада «Школьные учителя как агенты репрессивной политики», сделанного на конференции по истории сталинизма в СмоленскеО повседневности удаленной от нас исторической эпохи, как правило, исторические источники лишь «проговариваются». Так, только с началом десталинизации, в 1953 году, в справках и докладных партийных организаций начали фиксироваться многочисленные свидетельства о грубом стиле работы педагогов. «В Чермозском районе ученик 3-го класса Стариков Володя, идя в школу, по дороге запачкал руки. В школе был вскоре вызван учительницей Поповой к доске. Увидев загрязненные руки у Старикова — Попова приказала 3 (трем) учащимся класса немедленно вывести его из школы на двор и бросить в помойную яму, что ученики и исполнили. Затем Стариков этими учениками был вытащен из ямы и сидел в классе мокрый и грязный на виду у всех учеников класса. Придя домой, от испуга заболел и длительное время не посещал школу»*. На первый взгляд этот шокирующий пример школьной педагогики выглядит действиями человека с расстроенной, неадекватной психикой. Если бы не детали. Среди учеников нашлись ретивые добровольцы, воспринявшие поручение как привычное. Дело происходило в сельской местности, где скрыть подобное весьма и весьма непросто. Вероятно, можно было бы трактовать этот пример как исключительный, если бы не многочисленные упоминания схожего поведения.

( Живопись )

Фото, её прототип:

( Фото )

«В городе Губаха учительница IV класса школы Митрофанова систематически применяла антипедагогические методы воспитания учащихся, избивала их, всего из 40 чел. учащихся класса нанесла побои 37 чел., в итоге группа учащихся в числе 17 чел. в марте с. г. ушли с уроков к прокурору города с коллективной жалобой на Митрофанову»*. В том же деле упоминается о некоем пятикласснике, доведенном до самоубийства директором школы и преподавателем русского языка. В рассматриваемое время, как и в любой переходный период, происходило перерас-пределение полномочий различных ведомств. Определялись новые сферы ответственности. Осмелюсь высказать предположение: нарушение бюрократической рутины, необходимость освоения советским чиновником новых практик должны были актуализировать повседневность, переводить ее хотя бы на время из разряда невидимой рутины в проблемное поле. В предшествовавший период репрессивные действия учителей не могли быть явно отражены в документах. В противном случае официальные отчеты пестрели бы информацией об ужасах ГУЛАГа задолго до смерти Сталина. В последнем сюжете обращает внимание не только жестокость учительницы по отношению к своим подопечным, но и поведение учащихся, желавших прекратить над собой издевательства. Заметим, что в этой истории не фигурируют родители. Школьники младших классов самостоятельно ищут спасения у… прокурора. Этот случай можно было бы принять за исключение из правил, если бы по той же поведенческой схеме не действовали в то же самое время заключенные лагерей. Методы зэков, пытающихся найти управу на бесконтрольную администрацию лагерей и распоясавшихся уголовников-рецидивистов, причудливым образом оказались освоены детьми. Вряд ли это можно назвать случайностью. Для того чтобы освоить практики лагерного протеста, школьники должны были прежде идентифицировать себя с населением мест не столь отдаленных. В системе послевоенных координат это сделать было несложно. Граница между лагерным миром и населением городов, рабочих поселков в это время была очень прозрачна. После войны через лагеря ГУЛАГа прошло рекордное количество заключенных. Речь идет прежде всего о жертвах репрессивных указов 1947 года, которые во время амнистии 1953 года представляли самую массовую категорию освобожденных лиц, например в Прикамье**. Освоенный опыт лагерной жизни переносился в городское пространство, усугубляя криминальную ситуацию. ( Фото )</p> Wed, Nov. 18th, 2009, 11:09 pm

Поэт

Понравилось Гила Лоранר. Вторая речкаПоэт умирал. Большие, вздутые голодом кисти рук с белыми, бескровными пальцами и грязными, отросшими трубочкой ногтями лежали на груди, не прячась от холода. Раньше он совал их за пазуху, на голое тело, но теперь там было слишком мало тепла. Рукавицы давно украли; для краж нужна была только наглость — воровали среди бела дня. Впрочем, украли-то далеко не одни рукавицы. Что уж теперь по рукавицам плакать. Лишив меня морей, разбега и разлета… М-да, губ шевелящихся отнять вы не могли. И что же он нашевелил этими губами под конец? — про рисовых невольников да про славное имя Джугашвили. Он вдруг вспомнил, как плохи были последние стихи Блока и как Блок этого, кажется, не понимал. Но тут не то, не то. Тут воистину неразрешенный стих, последний плевок в лицо рябому черту — за то и погибель заслужил. И пусть эта густопсовая сволочь потом, очнувшись, увидит тут покаяние да подхалимство и попрекнет его расчетом, не очень-то, правда, блестящим. Но не беда. Вернее, все равно, давно уже все равно. Он вспомнил ту жуткую революционную зиму, как заходил на Выборгскую к Аннушке — никогда не называл ее так в лицо, только про себя. Они ехали на извозчике по невероятным ухабам, среди знаменитых костров, которые горели чуть ли не до мая, слушая неизвестно откуда несущуюся ружейную трескотню. Потом, сползая во времени, стал припоминать разных своих подруг. Они угощали его, рисовали его, целовали его, восхищались ресницами в полщеки. Гуляли с ним по купеческой Москве. Он был двадцатилетний мальчик с ландышем в петлице. Он шутил, он сочинял истории, он запрокидывал голову, и правда все время запрокидывал голову, ибо был юн и горд, пел свои строфы, тогда совсем воздушные строфы, легкие, беспутные. Поедем в Царское Село! Свободны, ветрены и пьяны…

Потом украли Царское Село. Там нет больше улан — хотя, может, и раньше не было, сроду, говорят, не было — только гусары. Украли и Коктебель, Максов Коктебель — по утрам нежно-солнечный, ночами — влажный, пахучий. Всеми ими любимый Коктебель. Подменили его красной Ялтой, где можно вести только суровую трудовую жизнь, бессмысленную жизнь. А теперь вот украли его вчерашний хлеб, который он положил под голову. У кого-то еще были силы воровать. Только нет же, то был не хлеб, не хлеб… Еще раньше он был — маленький еврейский мальчик с сердцем, полным русских пятистопных ямбов. Хотя нет, ошибка для позднейших биографов; был не таким уж маленьким, а ямбами вовсе не грезил. И может, никогда бы строфы не написал, кабы не одно обстоятельство, отцовский подарок… Грезил подвигами, баррикадами, кровью на снегу. Жаждал вести за собой людей. Рвался в Париж. Отец хоть и отпустил, но попрекал. Потомок раввинов, он сокрушался, что сам торгует кожей, а не учит Талмуд. Хотя по молодости и зачитывался Шиллером, а потом находил определенное удовлетворение в том, что сумел перевезти семью в столицу, но втайне сокрушался. И сына — в припадке национального раскаяния — попрекал, что субботу не блюдет и ест где попало. Но под конец не проклял, а благословил, и престранно благословил. Вызвал его как-то на исходе субботы к себе в кабинет. На столе у него лежал раскрытый молитвенник. Отпер нижний ящик и из-за стопки старых конторских тетрадей вытащил маленький сверток. Протянул сыну. Мне, сказал, конечно очень жаль, что ты не занялся тем, чего я для тебя желал. Зато, с грустной улыбкой, теперь хоть понятно, зачем реббе дал мне вот это. Камешек. Он сделает тебя великим. В своем роде, конечно. Ты беспутный, будешь бегать за бабами и всякие бредни лелеять у себя в голове. Но хотя бы не полезешь на баррикады за красной тряпицей, как гишпанский бык, и не опозоришь имя предков, как многие в нашем народе опозорят. По крайней мере, так говорит реббе. Еще он сказал, что я даже переживу тебя на год. Впрочем, это будет уже не твоя вина, ибо — умножатся бурные воды… С отцовским подарком он никогда не расставался. Ездил с ним и в Париж и в Гейдельберг. Вскоре ему наскучил революционный пыл, он стал писать. Читал товарищам, читал барышням, потом в кружках. Ему уже бывало неуютно и даже страшно, если — во время чтений — не нащупывал его в кармане брюк или пиджака, накануне оставив по забывчивости в другом костюме. Думал о нем и о разных его собратьях, много думал, назвал даже так книжку. Он сумел сохранить его и в ссылке, и во время второго ареста. Прятал в обуви, закапывал в снег и в землю, клал под голову. А теперь вот — украли. Только — кому же нужен тут этот камешек? Кому он вообще может быть нужен? Значит, не украли, значит… И поэт понял. Он широко раскрыл глаза и в последний раз оглядел ряды сплошных двухэтажных нар, еле различимых в свете тусклого электрического солнца, загаженного мухами и закованного круглой решеткой. К вечеру его там уже не было.

Fri, Sep. 25th, 2009, 02:49 pm

Россия и коммунизм

СОБЕРЁМ ИНФОРМАЦИЮ О ЧИСЛЕ ЖЕРТВ КОММУНИЗМА Пишет и фотографирует ![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) desolate-man@lj desolate-man@lj: ~Фотографии, сделанные ровно 4 года назад во время поездки с Обществом изучения русской усадьбы (ОИРУ) по Пензенской области. По странному стечению обстоятельств, первые четыре фотографии сделаны непосредственно в день рождения Ленина. На заднем плане - полуразрушенная Покровская церковь (1905 г.) в деревне Усть-Каремша.( +3 )А это снято два дня спустя в одной из самых знаменитых и когда-то роскошных усадеб екатерининской эпохи - Надеждине, усадьбе Куракиных. Тот самый случай, когда визуальный образ красноречивее любых слов. Обе скульптуры чем-то напоминают картину Брейгеля "Слепые". Разрушены церкви и дома, вытоптаны и выжжены сады, уничтожены миллионы людей, а он продолжает кричать: "Вперёд, вперёд, плешивые стада!" But you ain't going nowhere...  5. ( +4 )~ Конец цитаты. Фото великолепные не только найденным кадром. Это 100%-ный символ бытия России (как оно есть и как я его вижу). Ленин сгнил, развалился, порос быльём. Но ещё стоит. Стоит на фоне руины-России. России, разрушенной им. Ими: лениными-троцкими-сталиными-молотовыми. И два разных образа разрушенной России: храм, церковь. И дворянская усадьба. То и другое каменное, поэтому руина есть. Третьего образа разрушенной России здесь нет: образа крестьянской России, также стёртой ими с лица земли. ...Голова отвалилась, валяется рядом. Указующая десница показывает на содеянное ею. Слепые облупившиеся глаза истукана. Жухлая холодная земля и голые ветки. И слепые же глаза пустых выбитых давно окон мёртвого дома... * Друзья. В тексте упомянуты "миллионы уничтоженных людей". За эти слова любят зацепиться отрицающие холокост масштаб большевитского террора. Они рассказывают нам сказки про "всего" один миллион расстрелянных Сталиным. Дело вот в чём: всю дорогу они заметали следы (боясь суда истории) и подделывали документы, приуменьшая цифры в 10 примерно раз. В частности, этим занимался идеологический серый кардинал при Брежневе Суслов. Следует восстановить подлинный масштаб большевитских преступлений. Я поищу материал Г.С.Померанца, который вёл такие изыскания. Пишите здесь, в каментах, где собрана информация по количеству большевитских жертв, начиная с 1917 года. Составим сводный текст. Давайте посчитаем. it

Wed, Feb. 18th, 2009, 03:55 pm

Ещё 2 разные от Т. Доронина

Главное Управление ЛАГерей СССР ( Read more... )

Thu, Aug. 2nd, 2007, 05:17 pm

Рабов захотели

Премьер Фрадков призывает возродить комсомольские стройки. Об этом он заявил на заседании правительства, посвящённого развитию Дальнего Востока. Как считает премьер, для строительства нужно привлекать молодёжь. ![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) florid_buljakov@lj florid_buljakov@lj сообщает "Я служил в городе Шевченко на Мангышлаке. Тогда этот "полуостров сокровищ" назывался великой комсомольской стройкой. "Комсомольцами" на этой стройке были - мы, стройбатовцы, и заключенные - лагерями был опутан весь полуостров! Быт наш, стройбатовцев, мало чем отличался от быта и жизни заключенных. Но это уже другой разговор" Все БАМы - тоже самое. Труд рабов (гениальное изобретение товарища Сталина) Не будем думать, что фрадковы и прочая гебня - наивные романтики песен с гитарой у костра и разной марксистской мутатени. Он прекрасно друг друга понимают, "прошлые" люди. Сов.вельможи говорят на своём языке. Они хотят возрождения того, о чём пишет Флорид: бесплатного рабского труда. Уже сейчас, как говорят юристы, оправдательные приговоры более редки, чем при Усатом. Так что поднимать экономику Эрефистана имеет шанс любой. На "комсомольских стройках"

|

![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) adelgeim@lj пишет про 30 октября:

adelgeim@lj пишет про 30 октября: