|

|

Sun, Oct. 3rd, 2010, 01:55 pm

Вселенское Православие. Схема

«Hierarchy of the Autocephalous Orthodox Churches.» Поместные Православные Церкви. Вселенское Православие, отсюдаНа схеме обозначены церкви, которые имеют право называться Православными. Т.е. находящиеся в каноническом общении с Константинопольским Вселенским престолом. (Цифры - это количество митрополий) Заметьте, что красным обозначены те церкви, по которым нет согласия между разными церквями (Кпль не призхнал пока автокефалию Американской и Японской церквей, а Москва оспаривает право КПЛя на Эстонию. А что там с Финляндией не так, отец Андрей Платонов?) Но они, между тем, всё равно признаются православными, и находятся в общении в таинствах со всей Вселенской Церковью. Вот скажем, ![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) priestal@lj priestal@lj о.Александр Шрамко пишет про Американскую церковь: ( Read more... )

Mon, Sep. 27th, 2010, 11:14 pm

Запад и Восток

Fri, Sep. 17th, 2010, 10:29 pm

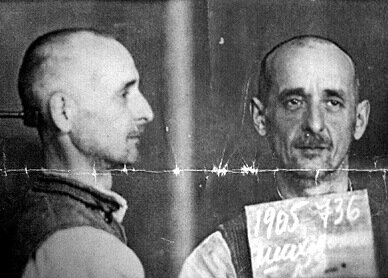

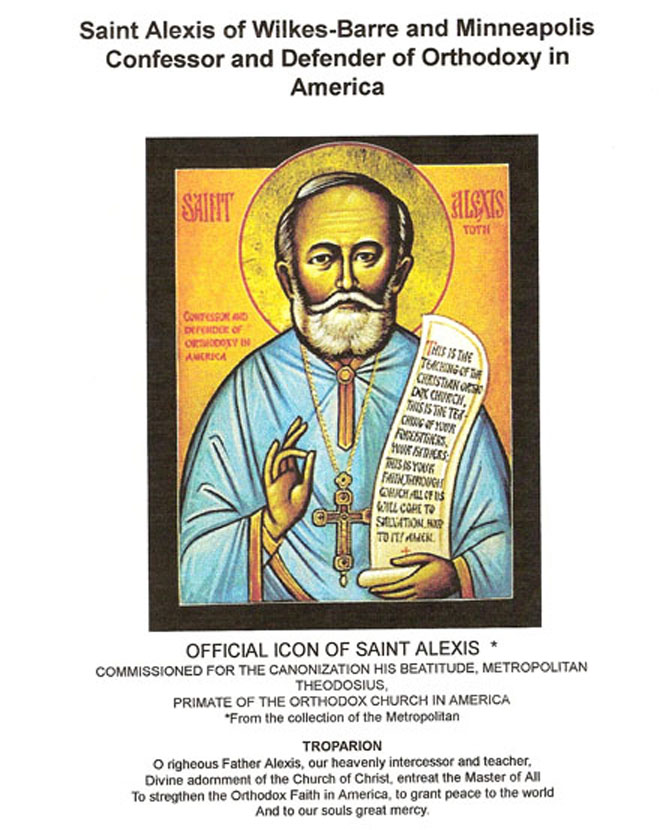

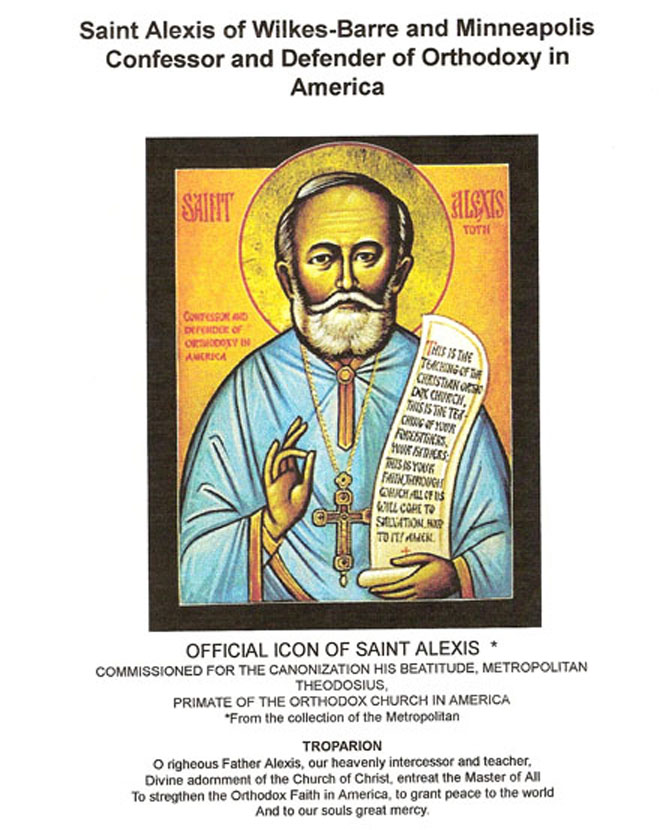

Св. Алексий (Товт -Toth)

Св. Алексий (Товт -Toth) Родился близь Прешова, Словакия в 18.03, 1854 - усоп 07.05.1909 США), св. протоиерей Православной Церкви в Америке. Родился в бедной дворянской семье священника-униата о. Георгия и Цецилии Товт. Начальное образование получил в местной школе. Прошел военную службу. Учился в римско-католической семинарии в Эстергоме, закончил семинарию в Унгваре (совр. Ужгород) и богословский ф-т в Прешовском университете. Его брат был священником, а дядя униатским епископом. В 1878 г. рукоположен в сан пресвитера дядей - епископом Николаем Прешевским. Служил на приходах в Словакии. Назначен еп. Николаем зав. канцелярией. Преподавал в Прешеве в семинарии каноническое право и церковную историю, был катихизатором индустриальной школы и управителем интерната. Владел свободно словацким, венгерским, немецким, латинским и немного греческим языками. Жена и ребенок умерли в 1879 г. В ноябре 1889 г. в ответ на прошение прихода в Америке посылается еп. Иоанном Прешевским для пастырства среди униатов. Прибыл в г. Миннеаполис (шт. Миннесота) для службы в карпато-русской униатской общине, но встретил враждебное отношение местного католического архиепископа Джона Айрланда. ( Read more... )

Tue, Aug. 31st, 2010, 01:39 am

Протодьякон Николай Попович

Протодьякон Николай Попович о том, что такое минометный обстрел, о том, как застрелил безоружного немца, о том, как вместо того, чтобы покончить жизнь самоубийством, стал читать Евангелие и о том, что такое свобода Далее

Thu, Aug. 26th, 2010, 02:23 pm

Занемонец об общении в таинствах

7 декабря 1965 года состоялось снятие анафем

одновременно патриархом Афинагором в Стамбуле

и папой Павлом VI в Риме Православие и Католичество сегодня. К вопросу общения в ТаинствахНа сегодняшний день не существует церковного разрешения православным участвовать в таинствах инославных Церквей. В конце 1969 г., когда Синод Русской Церкви издал постановление о возможности причащения католиков и старообрядцев в Православной Церкви, это вызвало множество нареканий. Сегодня это решение Церкви не действует, однако некоторые вопросы все же остались: как же мы можем «признавать» католические таинства, но при этом не участвовать в них? Если пастырской необходимости в совместном причащении нет, то чему служит причащение без единства? Кого представляют собой православные и католики, которые решили сами, без своих Церквей, восстановить евхаристическое общение? На эти и многие другие вопросы отвечает в своей статье диакон Александр Занемонец. Поиск единства между разделившимися христианами — обязанность христиан и попытка исполнить заповедь Спасителя «да будут все едины». Еще в 4 в. святитель Григорий Богослов говорил, что «мы хотим не победы над братьями, но нас терзает разлука с ними». Таким должно быть и наше отношение к Католической Церкви, которая не состоит в общении с Православной с середины 11 в., уже почти целое тысячелетие. Что такое «общение» между Церквами как в древности, так и сегодня? ( Read more... )

Пожалуй, главным стала отмена в 1965 г. анафем, наложенных в 1054 г. друг на друга Римской Церковью и Константинопольской, частью которой в то время была и Русская Церковь. Вот основные цитаты из этого документа, называемого Tomos Agapis:

«АФИНАГОР милостью Божией Архиепископ Константинополя — Нового Рима и Вселенский Патриарх. Во имя святой, единосущной, животворящей и нераздельной Троицы. «Бог есть любовь» (I Ин 4.8), любовь же — Богом данный знак, отличающий учеников Христа, эта сила, собирающая воедино Его Церковь, это начало мира, согласия и порядка, как постоянное и яркое явление Святого Духа в ней (...) И если случится так, что любовь охладится и единство в Господе прервется, должно всеми силами противодействовать злу и стараться его устранить. А ведь за грехи наши (...) разразилась ужасная гроза: отношения между Римской и Константинопольской Церквами были подвергнуты испытанию, и любовь, прежде эти Церкви связывавшая, была ранена столь тяжко, что в лоне Церкви Божией прозвучала анафема: римские легаты, Кардинал Гумберт и его спутники, предали анафеме Патриарха Михаила Кируллария и двух его помощников; Патриарх же Михаил Кирулларий с возглавляемым им Синодом, в свою очередь, предал анафеме эдикт, вынесенный посланцами Рима и тех, кто его вынес и их сотрудников. Римской и Константинопольской Церквам надлежало тогда, подражая доброте и человеколюбию Божиему, взяться за дело и восстановить мир (...). И ныне наши Церкви сочли необходимым приступить к исправлению допущенных в прошлом ошибок и устранению всего, что этому исправлению препятствует, во имя углубления, возрастания, укрепления и совершенствования любви. Вот почему (...) Мы решили предать забвению и изгладить из памяти Церкви вышеупомянутую анафему, произнесенную Патриархом Константинопольским Михаилом Керуларием и возглавляемым им Синодом. Итак, Мы письменно заявляем, что эта анафема (...) отныне и навеки предается забвению и изглаживается из памяти Церкви. ( Read more... )

В конце 1969 г. Синод Русской Церкви издал постановление о возможности причащения католиков и старообрядцев в Православной Церкви.

«Допущение к Святым Таинствам Православной Церкви старообрядцев и католиков. Определение Священного Синода. (16.12.1969)

( Read more... ) Здесь позволю себе привести отрывок из интервью митр. Кирилла, нынешнего Московского Патриарха, данного в 1991 г. Я.Кротову: « - А евхаристическое общение с Католической Церковью?

- В 1970-х годах Синод принимает решение о допуске к причастию католиков и старообрядцев в случае крайней нужды.

( Read more... )

Кажется, что это на сегодняшний день остается позицией Русской Церкви. По словам митр. Илариона (Алфеева), «у нас (с католиками) фактически существует взаимное признание Таинств. У нас нет общения в Таинствах, но мы признаем Таинства... Если католический священник обратится в православие, мы его принимаем как священника, мы не рукополагаем его заново. А это значит, что де факто мы признаем Таинства Католической Церкви». В отношении причастия — «бывают исключительные случаи, когда, например, умирает католик где-то в городе, где нет вообще поблизости католического священника. Он приглашает православного священника. Вот в таком случае, я думаю, православный священник должен прийти и дать причастие этому человеку»[6].

( Read more... ) Вопрос, который в подобной ситуации кажется логичным, это вопрос о том, как же мы можем «признавать» католические таинства, но при этом не участвовать в них? На это я могу ответить словами такого широкого человека, как покойный о. Георгий Чистяков. Как-то его спросили, можно ли считать действительной англиканскую литургию, за которой все же ни православные, ни католики не дерзнут причаститься. На это о. Георгий ответил: «Для них она может быть действительной». Что это значит? ( Read more... )

Thu, Jul. 29th, 2010, 05:59 pm

3 фрагмент протоиерея Эдельштейна

00000  Обложка журнала Безбожник у станка Обложка журнала Безбожник у станкаПервые 2 фрагмента: 1 2 Возвращаюсь к идее indexlibrorumprohibitorum. Боюсь, одними из первых туда придётся включить труды покойного члена Священного Синода митрополита Ленинградского Иоанна (Снычёва). Царебожники, младостарцы, борцы против новых паспортов, антиИНН-щики, поклонники Ивана Грозного и Григория Распутина очень чтят митрополита Иоанна. Уму не постижимо, звучит полнейшим абсурдом, но приходится сказать, что прославлению человека, который уничтожил больше священнослужителей и разрушил больше храмов, чем любой иной злодей, когда-либо живший на земле, активно способствует официальный учебник истории Русской Православной Церкви ХХ века для наших духовных семинарий.

( Read more... ) Профессор Цыпин не дерзает прямо говорить, как редактор "Листков", что во время войны и в послевоенное время было открыто 20 тысяч храмов, но цифры всё же умело подтасовывает в пользу гениального Вождя всех народов. Вот как это делается: "В послевоенные годы были открыты тысячи новых приходов во всех епархиях, в особенности в Белоруссии и на Украине. В 1946 году Русская Православная Церковь имела 10544, а 1949 году уже 14477 приходов".[28] Да, цифры правильные, в 1946 году – 10544, а в 1949 – 14477 приходов. Но "тысячи новых приходов во всех епархиях" – это дезинформация, обычный способ коммунистического агитпропа. Автору учебника отлично известно, что каждое ходатайство об открытии храма и регистрации прихода бродило по бюрократическим инстанциям два-три года.

За указанное время (1946-1949) число зарегистрированных приходов увеличилось на 3933 (14477 – 10544), но это не были новые приходы, их никто не открывал. Общеизвестно, что 2491 храм перешёл к Русской Православной Церкви от греко-католиков (униатов), поэтому-то профессор, желая скрыть подлог, пишет: "Во всех епархиях, в особенности в Белоруссии и на Украине". Нет, далеко не во всех и далеко не тысячи. Если из числа 3933 вычесть 2491, останется меньше полутора тысяч. Вот и все сталинские благодеяния, вот и все тысячи, вот и во всех епархиях.

К 1947 году было открыто 1270 храмов, остальные, не более двухсот, – до 1949 года. Во многих областях центральной России, Сибири, Дальнего Востока, куда не дошла гитлеровская армия, где не было стихийного открытия храмов, приходы исчислялись не сотнями, как на Украине, и даже не десятками, а жалкими единицами. Сталинский Совет по делам РПЦ всемерно тормозил регистрацию приходов, процент разрешений в разные годы колебался, но всегда составлял весьма скромную цифру.

Полностью здесь

Thu, Jul. 29th, 2010, 03:24 pm

2 фрагмент из Г.Эдельштейна

( плакат )Протоиерей Георгий Эдельштейн ( плакат )Протоиерей Георгий Эдельштейн

Возрождение Русской Православной Церкви под сенью свастики, серпа и молотаВ это части статьи:предсказание отцом Александром Менем сталинизма

о церковных мракобесах: почитателях Гришки Распутина, царя-"искупителя", Жукова и Сталина,

Продолжение, н ачало здесьВ юбилейном 1988 году, когда в очередной раз "возродилась" Русская Православная Церковь, было задумано опубликовать в московском издательстве "Прогресс" сборник статей о религии и Церкви в СССР. Он должен был выйти в чрезвычайно популярной в те годы серии "Перестройка: гласность, демократия, социализм". Название сборника – "На пути к свободе совести"; свободы, де, ещё нет, но по пути уже идём. Тираж – 49 000 экземпляров. Редактор сборника, профессор Д.Е. Фурман, предложил участвовать в нём нескольким православным священнослужителям – архиепископу Кириллу (Гундяеву), митрополиту Ювеналию (Пояркову), священникам Александру Борисову, Александру Меню, Глебу Якунину, Георгию Эдельштейну. Какие-то статьи были написаны представителями других конфессий, какие-то – людьми, называвшими себя атеистами. Такой сборник выходил впервые.</p> Как-то мы встретились с о. Александром Менем в электричке (я ехал в Московскую духовную академию, он – домой, в Семхоз), и я спросил, о чём он пишет статью для сборника. – О культе личности недоучившегося семинариста, – говорит, – я уже почти закончил, постараюсь только кое-что поправить и, главное, сократить: очень длинная и академичная получилась, это ведь не для научного сборника, живее нужно. – Отец Александр, зачем тебе с этим отвратительным типом возиться, ты сам любил повторять формулу Ландау: "Он сдох, и я его больше не боюсь". Вот и Якунин тоже в этот сборник о нём пишет. Садист, палач, разбойник не заслуживают истории, лучше расскажи о его жертвах, о Новомучениках и Исповедниках. Германия потеряна для Гитлера и гитлеризма, Россия потеряна для Сталина и сталинизма. – Нет, не потеряна, сталинизм – дракон многоголовый, ему только одну голову отрубили, он уполз рану зализывать. Пока вы, глупые поросята, резвитесь на солнечной лужайке, сталинизм окрепнет и явится в новом обличье. Ты "Дракона" Евгения Шварца давно читал? Рекомендую перечитать. А мою статью можешь сейчас посмотреть, вот она. И я пока чего-нибудь почитаю. Но почитать ему я не дал. Уже самое начало статьи меня возмутило: – Алик, что ты пишешь, как тебе не стыдно?! ( Read more... )

Ты бы лучше написал о том, о чём писали древнерусские пастыри: по грехам нашим попустил Господь богомерзким иноплеменникам грабить и убивать нас. Покайся каждый в своих грехах. (Об этом отец Александр Мень тоже писал, и весьма убедительно, в другом месте - прим. tapirr) Мы сами в первую очередь виноваты, а не они. Без нас, без наших отцов и дедов, без потатчиков, негодяев, доносчиков, без писателей, поэтов, инженеров, учителей, лётчиков, артистов Сталин ни в чём бы не преуспел. Оставь его в покое, он положен у Кремлёвской стены со своими собратьями и забыт, никто его завет не вспомнит. - Не горячись, – отвечает о. Александр, – попомни моё слово, завтра вспомнят и прославят и Сталина, и Гитлера. Немало найдётся и священников, а, пожалуй, и епископов, которые прославят Сталина, потому что он возродил Русскую Православную Церковь, потому что он восстановил Россию в её дореволюционных границах, потому что он после Победы провозгласил первый тост за великий русский народ, потому что он, пусть и недоучившийся семинарист, – Император.

Я стал горячо возражать, так и не дочитал статью, а о. Александр молчит, улыбается да бороду ерошит.

Прошло двадцать лет, и я вижу, что о. Александр был совершенно прав. Дракон зализал рану, сменил обличье и нынче жив-здоров.

( Read more... ) Опубликованная в "Листках" статья – это целая гроздь "благочестивых" сказок: сказка о великом молитвеннике, бескорыстнейшем друге России из Антиохийского Патриархата; сказка о богобоязненном сыне Православной Церкви Иосифе Сталине; сказка о гениальном русском полководце Георгии Жукове… Эти сказки неразрывно связаны со сказками о благочестивейшем государе Иване Грозном, о богодухновенном старце, пророке и чудотворце Григории Распутине и с прочей мифологией государственников ХХI века.

Об этой губительной тенденции в современном Православии очень хорошо говорит протоиерей Георгий Митрофанов: "В нашем религиозном сознании формируется новый пантеон "подвижников благочестия" уже не "первой в мире страны социализма", а нео-Святой Руси: со "святыми царями" в лице Ивана Грозного и Иосифа Сталина, со "святым воителем" Георгием Жуковым, с харизматическим "великим святым старцем" Григорием Распутиным. Вот когда этот "пантеон святых", усиленно тиражируемый сейчас на многих приходах, станет претендовать на то, чтобы стать средоточием церковной жизни очень многих, мы неожиданно обнаружим, что многие из тех, кто ходит в наши храмы, на самом деле даже не представляют себе, что же такое Церковь и Кто же такой Христос. Ибо только полное забвение Христа может побудить наших современников возводить в ранг подвижников благочестия, в ранг великих русских патриотов людей, на протяжении длительного времени уничтожавших всё лучшее, что было в нашей стране и в нашем народе". [16] "Во время войны и послевоенное время были открыты 20 тысяч храмов" – вздор, ни один баснописец такие цифры не называл. Даже в коммунистическом агитпропе такой цифры не было. Однажды, правда, председатель Совета по делам Русской Православной Церкви Г.Г. Карпов указал приблизительно такое число приходов, но брошюрку с его статьёй выпустили только на языках стран Восточной Европы. Сомневаюсь, что автор разыскал одну из них и перевёл на русский язык. Говорят, что во время Второй Мировой войны, когда бои шли на всех фронтах, в том числе и на информационном, Сталин "решил не отставать от Гитлера в благочестии". Но здесь всё же Гитлер победил, Сталин довольствовался почётным вторым местом. "Даже после сентября 1943 г. число открытых, по разрешению советских властей, церквей было очень невелико, гораздо меньше, чем в оккупированных немцами областях, что отмечалось и в советской печати. Так, если по всему Советскому Союзу в 1947 г. было 14092 действующих православных храма (включая 2491 храм, перешедший от униатов), то из этого числа непосредственно по разрешению Совета по делам РПЦ было открыто всего 1270 православных храмов; а на территориях, занятых немцами и румынами, за время оккупации было открыто 7547 храмов. И не мудрено, учитывая ту сложную процедуру, которую разработал Совет по делам РПЦ и принял Совнарком 28 ноября 1943г. под № 1325". [17] ( Read more... ) Старейший клирик Санкт-Петербургской епархии протоиерей Василий Ермаков († 3 февраля 2007), бывший очевидцем приезда Илии Карама в Ленинград, отзывался о нём как о "проходимце, собиравшем и увозившем русское национальное достояние". ( Read more... )

Thu, Jul. 29th, 2010, 02:22 pm

Возрождение Русской Церкви под сенью свастики, серпа и молота

Антирелигиозный парад в СССР Очень интересная статья: Протоиерей Георгий Эдельштейн Возрождение Русской Православной Церкви под сенью свастики, серпа и молота.Фрагмент из нового издания "Записок сельского священника".

( Read more... )

о подлинном отношении Гитлера и его ближайших сотрудников по Национал-социалистической германской рабочей партии (НСДАП) к христианству, к Церкви, к священнослужителям.

"13 декабря 1941 года Гитлер говорил: "Война идёт к концу. Последняя великая задача нашей эпохи заключается в том, чтобы решить проблему Церкви. Только тогда германская нация может быть совершенно спокойна за своё будущее… В юности я признавал лишь одно средство – динамит. Лишь позднее я понял: в этом деле нельзя ломать через колено. Нужно подождать, пока Церковь сгниёт до конца, подобно заражённому гангреной органу… У меня шесть дивизий СС, ни один из этих солдат не ходит в церковь, и тем не менее, они со спокойной душой идут на смерть. Христос был арийцем, но Павел использовал его учение для того, чтобы мобилизовать преступные элементы и заложить фундамент псевдобольшевизма"[1].

"26 января 1943 г. фюрер в своей ставке говорил:

"Римское государство было уничтожено христианством; так называемая религия Павла революционизировала рабов и римское недочеловечество… Римские деятели культуры, римское государство создавали прекрасные произведения искусства, а так называемые произведения искусства, созданные христианами тех лет и сохранившиеся в катакомбах, несли большевистско-футуристические черты. Вся величина противоположности между язычеством и христианством проявляется в гигиене, которую оба имели: мы даже сегодня удивляемся римским водопроводам и баням! Христианство, напротив, подавляло всякую природно-необходимую гигиену; существовал один святой, который жил в собственных испражнениях… Как выглядел бы мир, если бы христианство не пришло и научные исследования не остановились бы на 1500 лет! В каком размере христианство уничтожило языческую культуру, мы едва ли можем сегодня представить. <…> Античность была куда лучше нынешних времен, поскольку не знала ни Христа, ни сифилиса… По своему происхождению эта религия – еврейская, вынуждающая людей гнуть спину по звуку церковного колокола и ползти к кресту чуждого Бога" [2].

Звериная ненависть Гитлера ко всему, связанному с христианством, поражает автора.

Других исследователей поражает звериная ненависть к христианству Ленина и Сталина; точнее бы сказать не звериная, а сатанинская. Биология не знает таких видов, здесь действуют силы инфернальные.

"Только в 1937 г. было закрыто более 8 тысяч церквей, ликвидировано 70 епархий и викариатств, расстреляно около 60 архиереев. <…> Наиболее точными представляются подсчёты Комиссии по реабилитации Московской патриархии – 350 тыс. репрессированы за веру к 1941 г. (в том числе не менее 140 тыс. священнослужителей). Из них 150 тыс. было арестовано в 1937 г. (80 тыс. расстреляно)". [3]

Итак, глубочайшая не то звериная, не то сатанинская злоба и ненависть всех поражает. Зверь рушит храмы, расстреливает священнослужителей, монахов, лаиков (мирян, верных) десятками тысяч, и сей же чудный зверь через два года возрождает Церковь?

( Read more... )

Ленин, Гитлер, Сталин одинаково принципиально отвергали Христа и Его Церковь.

В данном вопросе все трое были членами одной партии, единомышленниками, близнецами-братьями.

Религия была для всех троих "невыносимой мерзостью", "гнусным труположством".

Сам по себе тот факт, что Сталину удалось закрыть больше церквей и расстрелять больше священнослужителей, чем Ленину и Гитлеру вместе взятым, не доказывает ещё ничего. Ленин тоже инструктировал свой ЦК в 1922 году: чем больше удастся уничтожить попов, воспользовавшись таким-то поводом, тем лучше.

Cталину удалось, Гитлеру времени не хватило – всех бы до единого в Дахау отправил. "Всего за годы войны было рассмотрено около 9 тыс. дел по обвинениям католиков в антигосударственной деятельности и после вынесения приговоров казнено и замучено около 4 тыс. человек. Причём в это число не входило ещё несколько тысяч членов ордена иезуитов. Только в концлагерь Дахау было заключено 2720 священников, из них 22 православных". [9]

Конечная цель у всех трёх была одна: земной шар необходимо очистить от нечисти.

( Read more... )

Необходимо учитывать, что ни национал-социализм, ни коммунизм никогда не были чисто политическими кабинетными теориями. Оба движения изредка эксплицитно, чаще имплицитно, вполголоса, среди "наших", включали в своё "учение", как органическую неотъемлемую часть, грандиозную эсхатологическую программу. Утопия немыслима без эсхатологии.

( Read more... )

"Руководителей Третьего рейха очень привлекал опыт антицерковных гонений в СССР. В директивах Гейдриха, Олендорфа и других видных нацистских чиновников летом – осенью 1941 г. содержались указания тщательно сберегать и вывозить в Германию для изучения материалы антирелигиозных музеев и документы Союза воинствующих безбожников. Однако всё это было нужно лишь в качестве подсобного материала для первого этапа наступления на Церковь. В Третьем рейхе планировали пойти и уже пошли значительно дальше, приступив к созданию своего религиозного учения".[10]

( Read more... )

Помню, лет сорок назад мне пришлось хоронить в Черновцах очень близкого мне исключительно доброго хорошего человека. Ни в каких партиях он никогда не состоял, не участвовал, не привлекался. Катафалк довёз гроб до кладбищенских ворот. Стоп. Ворота заперты. "Въезд транспорта запрещён". По ту сторону ограды, у здания администрации стоят 8-10 больших четырёхколёсных тележек, их сковывает ржавая цепь, а на цепи висит амбарный замок. От входа на кладбище до могилы метров семьсот. Тележка выдаётся только "гражданам, заказавшим гражданскую панихиду в полном объёме". Я согласен оплатить всё по прейскуранту, но дайте только тележку, остальное оставьте себе! Не, так не положено, гроб непременно нужно здесь же, у входа, покрыть красной тряпкой – не волнуйтесь, у могилы перед опусканием снимем – и выслушать 15-минутную ахинею у гроба родного тебе человека.

Без тряпки и ахинеи тележку не предоставляют.

Человек в гробу был маленький, худенький. Подняли вчетвером на плечи и донесли. А если бы десять пудов? Не избежать бы коммунистического надругательства над покойником. Кто бы ни лежал в гробу – профессор Венского университета (до 1918 г. Черновцы были частью Австро-Венгрии), майор КГБ, раввин или греко-католический епископ, – ритуал один, тряпка одна и надгробная речь по одному шаблону, утверждённому в горкоме КПСС.

Аналогично застрельщиком строительства нового мирового порядка Третьего рейха была организация "Гитлерюгенд". ( Read more... )

Несколько раз в Москве на улицах, в метро, на вокзале подходили ко мне молодые люди: "Это кто у вас на груди болтается, зачем вы этого еврея носите, он не только у вас, у всего нашего народа на шее висит. Его соплеменники распустили две тысячи лет назад слух о Его чудесном воскресении, а нам, венедам, приходится теперь расхлёбывать. Если бы этот сын еврейки, князь Владимир, не загнал бы наших предков в Днепр и не заставил бы принять христианство, если бы мы остались верны нашим древним богам, мы не плелись бы в хвосте у Европы, мы бы давно покорили весь мир". (Ничего не напоминает? А ведь этот хлыщ - Познер - всю жизнь был членом Коммунистической партии, работал для приближения Мировой революции - tapirr)

Дело не в Ленине, не в Гитлере, не в Сталине. Если человек исповедует национал-социализм или коммунизм, только труп христианства для него хорошо пахнет, только взорванные храмы и горящие иконы радуют его глаз. Христианство для него вредоноснее всякого порока на Земле. Всякое возрождение христианства ослабляет руки, вносит путаницу в единственно верное учение, зарождает в сердце жалость к врагу. Христианству – нет! Христианству – бой!

Продолжение следует

Fri, Jul. 16th, 2010, 03:57 am

Ап. преемство

Sat, Jul. 3rd, 2010, 03:34 pm

Поспеловский. НА ПУТИ К СОБОРНОСТИ часть 2

Дмитрий Поспеловский НА ПУТИ К СОБОРНОСТИ. Окончание. Примечание. Послесловие моё. Начало здесьПервые месяцы после отречения Николая II были отмечены левой эйфорией — проходили повсюду епархиальные съезды духовенства и мирян, которые, как было сказано выше, перевыбирали или сбрасывали правящих архиереев11. Последний до-соборный Синод выпустил ряд временных положений, предоставляющих прихожанам право выбора настоятеля и даже епископа. Как пишет Карташев, «вся жизнь епархий перестраивалась снизу доверху в духе самоуправления: самоуправляющийся приход, самоуправляющаяся епархия…»12 ( Read more... )Тот факт, что Поместный собор не созывался с 1990-го года, не только не смущает российское церковное руководство, но более того: даже в год двухтысячелетия был созван лишь Архиерейский собор, а не Поместный, и на нем церковное руководство фактически отказалось от всеобще-церковных Поместных соборов, то есть мы вернулись к началу дискуссии о Поместном соборе, когда идею исключительно Архиерейского собора так тщательно проанализировал и отверг в 1905 г. архиепископ Сергий (Страгородский), предупредивший, что до тех пор, пока наш епископат будет назначаться бюрократически, он не будет пользоваться ни авторитетом, ни любовью народа, а следовательно — не сможет и говорить от имени народа. Это пророческое предупреждение тогдашнего архиепископа, а затем патриарха Сергия не менее злободневно сегодня, чем в 1905 г.. Об отсутствии подлинного авторитета у нынешней иерархии Русской Православной Церкви более чем красноречиво говорят хотя бы распространяемые по всей стране псевдо-иконы таких изуверов, как палач Иван Грозный и пьяница-развратник Распутин. Осуждение Патриархом и архипастырями культа палача и пьяницы не возымело, как известно, никакого воздействия, что свидетельствует об отсутствии доверия современной российской паствы к своему церковному руководству. Упомянутые сатанинские иконы — а иначе их невозможно назвать — продолжают распространяться по всей стране, и какая-то значительная часть народа предпочитает верить им, а не иерархии своей Церкви! Это ли не доказательство того, что максимально представительный Поместный собор — и не трехдневка, как пошло с советских времен, а продолжительный, типа Собора 1917-1918 гг. — жизненно необходим сегодня во имя спасения и оздоровления Православной Церкви в России? Поэтому очень хотелось бы, чтобы те, кто действительно озабочен судьбами русского православия, серьезно занялись анализом Собора 1917-1918 гг., установили бы в каких-то частных совещаниях, что, собственно, было окончательно принято в форме определений и постановлений на том Соборе, а что осталось лишь в черновой разработке; какие определения не устарели по сей день и применимы и сейчас, способствуя оздоровлению Церкви, а что устарело. Ибо если Господу угодно, чтобы Русская Церковь не превратилась в музейный экспонат, об опасности чего предупреждал на Соборе 1988 г. нынешний глава Отдела внешних связей Русской православной Церкви митрополит (тогда еще архиепископ) Кирилл, то рано или поздно ее иерархия должна будет вспомнить о Великом Московском Соборе. И тогда разработки частных богословских кружков и конференций очень даже пригодятся. В заключение следует напомнить, что по апостольским правилам Вселенских соборов меньший Собор может быть аннулирован лишь бОльшим Собором. А что мы видим сегодня? Великий Московский Собор 1917-1918 гг. фактически аннулирован значительно меньшими Соборами 1943 — 1988 гг. На Соборе 1988 г. был принят новый Устав, утверждавший по крайней мере частоту созыва Поместных соборов не реже чем раз в 5 лет, и Архиерейских соборов — не реже, чем раз в два года. С тех пор был лишь один Поместный собор — в 1990 г. Затем собрался юбилейный Архиерейский (т. е. меньший) собор в 2000 г., который запросто отменил Устав и постановления бОльшего — Поместного собора 1988 г. Что это, если не полнейший произвол, сведение собственных же Соборных постановлений к безответственной болтовне?! ( Read more... )tapirr: Добавлю.

1) см. мою статью

2). Очень важно вот что. Всё, что пишет Дмитрий Владимирович абсолютно верно.

Но.

Церковные власти абсолютно правы, на мой взгляд, не созывая сейчас Поместных Соборов, и вот по какой причине.

Поместные соборы могут состоять только из

а) сознательных (катехизированных) христиан

б) членов церковных общин.

На настоящий момент (в результате полной бездеятельности, а то и деструктивной работы Алексия II) ни всеобщей катехизации, ни общинности (даже в зачатке) в Русской Церкви нет.

Следовательно, надо сначала создать и насадить их (первые шаги в этом направлении предприняты. Святейший Кирилл начинает вводить катехизацию в практику нашей Церкви), а потом - уже из сознательных христиан, членов местных общин - можно будет собирать Соборы.

Этого уже мы - Церковь и Дух Святой - добьёмся.

Sat, Jul. 3rd, 2010, 03:32 pm

Поспеловский. НА ПУТИ К СОБОРНОСТИ часть 1

Дмитрий Поспеловский —Правнук известного педагога Константина Дмитриевича Ушинского. Родился на Западной Украине, входившей в состав Польши, в имении своего деда Константина Константиновича Ушинского в 1935 г. В 1949 г. вместе с родными эмигрировал в Канаду из лагерей беженцев Западной Германии. Окончил университет Конкордия в Монреале (политология, экономика). Работал в НТС, на Би-би-си, на радио «Свобода» и в Университете Западного Онтарио (1972–1997). Автор многих книг и более 100 научно-публицистических статей по истории России, Русской Церкви, ее современной жизни и актуальным богословским проблемам. В «Континенте» (N№ 96) опубликованы два его письма Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II. Живет в Канаде, г. Лондон. Дмитрий Поспеловский —Правнук известного педагога Константина Дмитриевича Ушинского. Родился на Западной Украине, входившей в состав Польши, в имении своего деда Константина Константиновича Ушинского в 1935 г. В 1949 г. вместе с родными эмигрировал в Канаду из лагерей беженцев Западной Германии. Окончил университет Конкордия в Монреале (политология, экономика). Работал в НТС, на Би-би-си, на радио «Свобода» и в Университете Западного Онтарио (1972–1997). Автор многих книг и более 100 научно-публицистических статей по истории России, Русской Церкви, ее современной жизни и актуальным богословским проблемам. В «Континенте» (N№ 96) опубликованы два его письма Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II. Живет в Канаде, г. Лондон.НА ПУТИ К СОБОРНОСТИ 1 Рожденная на христианском Востоке прекрасная идея государственности, оcнованной на принципе симфонии власти духовной с властью государственной, оказалась несбыточной мечтой. И та и другая стороны забыли предупреждение Христа о разделении, а не слиянии Церкви и государства: Божье — Богу, а кесарево — кесарю. Но в допетровской Руси существовало все-таки хотя бы сознание того, что принцип симфонии нарушается (в основном — князьями и царями, а порой, как при патриархе Никоне, — и церковной властью). Петр же Великий и вообще похоронил всякое понятие о какой-либо симфонии. Церковь стала ведомством православного исповедания. Земным главой ее стал император, от имени которого до самого отречения Николая II ведомством этим управлял обер-прокурор — мирянин, назначаемый царем и обладавший фактически неограниченной властью над духовенством вообще и Архиерейским синодом в частности. ( Read more... )Далее: http://tapirr.livejournal.com/2459955.html (Окончание статьи и моё уточнение-несогласие)

Mon, Jun. 28th, 2010, 02:46 am

Кесарю - кесарево, а слесарю - слесарево

![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) timur_nechaev77@lj timur_nechaev77@lj: РПЦ прежде чем детей нравственности в школах учить, неплохо бы самой покаяться перед народом, за её предательство, сотрудничество с коммунистами, стукачество на своих прихожан гэбешникам и так далее. ![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) tapirr@lj tapirr@lj: Этот вопрос сложнее и имеет гораздо более давнюю историю. С одной стороны - из самого Евангелия вытекает ЛОЯЛЬНОСТЬ Церкви государству. Тому, которое наличествует в настоящий момент: СССР, III Рейх, Римская империя, Византия, РФ итд итп. С другой стороны, Церковь исказила принцип лояльности. Она пошла в УСЛУЖЕНИЕ, подчинение государству. Но это началось не с митрополита Сергия, а с императора Константина, увы. И вот от этой мутации Церкви - да, надо избавляться. Но это не имеет никакого отношения к тому, что и детей и взрослых она ДОЛЖНА учить нравственности. Потому что она учит не своей "нравственности" (знаете про "достоинство христианства и недостоинство христиан"?), а учению Христа.  - Эй, Иисус! Мы знаем, ты очень мудрый! Скажи, нужно ли платить налог президенту? ( Продолжение комикса )

Sat, Apr. 24th, 2010, 02:43 pm

Алексий II о Георгии Чистякове

"Но чуть ли не более других преуспел в создании весьма странного «богословия» недавно рукоположенный и не имеющий систематического духовного образования священник Георгий Чистяков. По его словам выходит, что Лев Толстой — пример для подражания православным, преподобный Сергий — обновленец и церковный диссидент, у преподобного Серафима не было собственных мыслей, а аскетическая мысль древней Фиваиды не вполне православна. Да откуда же берется такая дерзость? Причем этот священник пытался объяснить мне, что его критикуют за то, что он поддерживал на выборах Президента Ельцина. Причём здесь Президент Ельцин — не знаю." Публикуется по изд.:

Обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II к клиру и приходским советам храмов г. Москвы на Епархиальном собрании 16 декабря 1997 года. М., 1998. СС. 13-17

Mon, Apr. 19th, 2010, 12:47 am

Введение во Храм Богородицы

По ссылке sergeylarin нашёл статью Календарные заметки на 4 декабря

Лебедев Павел Юрьевич

Истории литургического празднования события Введения во Храм Пресвятой Богородицы http://www.bogoslov.ru/text/517937.htmlsergeylarin, будучи церковным консерватором, это дело оспаривает.

Fri, Mar. 5th, 2010, 03:38 pm

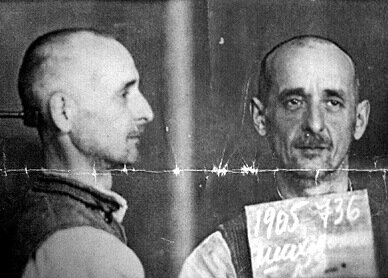

протоиерей Константин Шаховской

протоиерей Константин Шаховской протоиерей Константин Шаховской В продолжение материала о Псковской православной миссии на оккупированных территориях (1941—1944 гг.) (Части статьи: 1, 2, 3, 4) привожу статью из Церковного вестника - официальной газеты Русской Церкви: Устоявший в эпоху гонений. Судьба участника Псковской миссии В городе Пскове состоялась выставка, посвященная памяти протоиерея Константина Шаховского, исповедника веры XX века. В экспозицию вошли письма и рисунки, которые отец Константин присылал в 1945–1956 годах из лагеря и ссылки своей семье. В день открытия выставки, 25 октября, состоялся вечер памяти отца Константина, в котором приняли участие его духовные чада, родственники, а также исследователи его наследия. На выставке, разместившейся в Псковской областной библиотеке, представлены письма и фотографии из семейного архива Шаховских, копии документов из следственного дела и постановления о реабилитации. В экспозиции также можно увидеть предметы, сделанные руками отца Константина в лагере — ложку и нательный крест. Письма и рисунки отец Константин присылал из лагеря, а потом из ссылки, которую он отбывал в Томской области. Практически каждое письмо сопровождалось рисунком — маленьким подарком любимой дочери Елене. Рисунки были выполнены природными красками (кора деревьев, уголь, высушенные и истертые цветы и трава), тушью и химическим карандашом. Среди них есть северные пейзажи, изображения животных, цветы, иконка Пресвятой Богородицы, графические зарисовки стен Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Сила духа позволила о. Константину переплавить страдания в настоящие произведения искусства, наполненные любовью к природе и обращенные к детям. Семья отца Константина, принадлежащая к старинному княжескому роду Шаховских, происходила из Холмского уезда Псковской губернии (имение Боброво). Отец семейства, князь Яков Михайлович Шаховской, агроном по профессии, был предводителем Холмского уездного дворянства, служил директором сельскохозяйственного училища в Пскове. В 1919 году он был арестован псковским ЧК и чудом избежал расстрела. В период пребывания Белой армии в Пскове Яков Михайлович заведовал Красным Крестом. С отступающими частями Белой армии он вместе с семьей выехал в Эстонию, в городок Печоры. Там Шаховской служил санитаром в тифозном бараке. В семье Шаховских было пятеро детей — две девочки и три мальчика. Константин был младшим. Он родился 29 октября 1905 года. Учился в Тартуском университете, был членом эстонского отделения Русского студенческого христианского движения (РСХД). В 1936 году окончил Печерскую духовную семинарию и поступил на богословский факультет Варшавского университета, который окончил со степенью магистра богословия.

Перед рукоположением, которое состоялось 27 сентября 1937 года, Константин Яковлевич женился на дочери печорского учителя Елизавете Петровне Нестеровой. Первым местом его священнического служения стал погост Сенно. В Псковской миссии

Осенью 1941 года отец Константин вошел в число сотрудников Псковской православной миссии.

Главным делом Псковской миссии было возрождение церковной жизни на оккупированных территориях. При этом деятельность миссионеров не ограничивалась только стенами храмов, не менее важным было их миссионерское служение. Священники и миряне несли проповедь Евангелия, проводили внебогослужебные беседы, создавали кружки для детей и молодежи. Миссия издавала журнал «Православный христианин», ее сотрудники выступали по радио со специальными миссионерскими программами. Именно в этой работе кроется секрет успеха Псковской миссии.

С другой стороны, заслуга миссионеров состоит в том, что они помогали физически и духовно выжить местному населению. Советские люди за годы деятельности Псковской миссии стали возвращаться к осознанию себя народом Божиим. Именно этого не могла простить псковским миссионерам советская власть. Лучшие из них были осуждены на долгие сроки лагерей, обречены на медленную смерть. «Кровь мучеников — семя Церкви», эти слова Тертуллиана в полной мере применимы к исповедникам и мученикам из рядов Псковской православной миссии.

( Read more... ) Арест и лагеря

Протоиерей Владимир Попов, настоятель храма Святителя Николая в Любятово (г. Псков), зять протоиерея Константина Шаховского, сохранил в памяти некоторые яркие свидетельства следующего периода его жизни. «В 1945 году отец Константин был арестован сотрудниками СМЕРШа и отправлен в Ленинград, в печально знаменитые “Кресты”. Полгода он подвергался жестоким пыткам и моральному давлению. Следователь пытался добиться от обвиняемого признания в шпионской деятельности в пользу германской разведки и раскрытия его агентурной сети. В какой-то момент наступил предел человеческим силам и… отец Константин написал список завербованных им агентов. В тот момент, как рассказывал сам священник, он молился Господу, чтобы не ошибиться. Батюшка составил список тех из своих прихожан, кого он отпевал в период немецкой оккупации. Следователь после проверки списка вернулся разъяренный, но оставил попытки вскрыть агентурную сеть».

Протоиерей Константин Шаховской был осужден Ленинградским военным трибуналом по 58-й статье на 10 лет лагерей плюс 5 лет ссылки в Сибири. Так случилось, что там же в Мордовии, куда его отправили, в поселке Тогур находилась в ссылке родная сестра отца Константина — Ксения Яковлевна. В 1955 году, после того, как у священника закончился срок заключения, он приехал к сестре. В трудных условиях пригодились прежние навыки отца Константина. В молодые годы он был хорошим охотником. Именно это умение поддержало их с сестрой в голодных условиях ссылки. Попытки вербовки

В 1956 году отец Константин, фактически еще не освободившись, получает возможность совершать богослужения. Позже ему удалось перевестись в Томск. Там состоялась неудачная попытка его вербовки органами госбезопасности. Как рассказал протоиерей Владимир Попов, «епископ Иоанн (Разумов) возглавлявший тогда Псковскую кафедру, также пытался уговорить отца Константина подписать обязательства, но не выполнять их, при этом получить место настоятеля кафедрального Свято-Троицкого собора. Священник отказался от компромисса и лишился возможности служить в псковских храмах». Об эпизоде вербовки вспоминает и младшая дочь протоиерея Константина Шаховского — Татьяна. Как раз тогда она впервые смогла познакомиться со своим отцом, хотя ей в то время было уже 12 лет. Однажды ночью раздался стук в окно, и на пороге появился отец. Татьяна сразу, как была в ночной рубашке, бросилась к нему на шею. И тут же отпрянула: «А вы, правда, мой папа? Я вас не узнала». Очевидно, и он не узнал дочь, которую последний раз видел в двухлетнем возрасте. Как же о. Константин оказался в родном доме? Его привезли из Сибири в Псков, предложили полное восстановление в правах, пообещали должность настоятеля, а взамен потребовали подписать бумагу о сотрудничестве с органами госбезопасности. «Он, как опытный зек, решил воспользоваться случаем и сказал, что должен посоветоваться с семьей, — рассказала Татьяна Константиновна. — Ему дали три дня на размышление и свидание с семьей. Об этом и рассказал отец в ту ночь. Через три дня он вернулся в Псков, на вокзале его уже ждали два человека в штатском. Отец отказался от предложения сотрудничества, несмотря на настойчивые уговоры, и вернулся обратно в сибирскую ссылку». ( Read more... ) Thu, Mar. 4th, 2010, 12:59 pm

ПСКОВСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ МИССИЯ. Часть 4

ПСКОВСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ МИССИЯ В 1941—1944 гг.

Миссионерский аспект деятельностиКонстантин Обозный Часть 4. Начало здесь, здесь и здесьБесспорно, что все эти болезни клира переносились и на прихожан. Например, известно, что на территории Православной Миссии была установлена особая норма дополнительной "выдачи продуктов питания и мануфактуры по случаю церковного бракосочетания, крещения детей и погребения умерших", которые заверялись специальной справкой от священника138. В связи с этим отмечались случаи "кощунственного отношения к таинствам святой Матери-Церкви", когда ради материальных благ могли по несколько раз крестить одного и того же ребенка139. Оттого и было так важно учить народ "правильному разумению церковных обрядов". Специальным распоряжением Управления Миссии священникам напоминалось, что вступающих в брак (или взрослых, готовящихся к таинству Крещения) нужно "испытывать: знают ли они догматы веры, молитву Господню и заповеди; при крещении же — малолетних и иноверных восприемников не допускать, в противном случае внушать, чтобы по крайней мере один из них был возрастной и православный"140. В этом напоминании видна забота Миссии о сознательном и серьезном отношении христиан к святым таинствам. Это была попытка Православной Миссии подчеркнуть приоритеты духовной жизни и исправить некоторые ее негативные явления, накопленные в Русской церкви за последние столетия.

( Read more... )В похожей ситуации действует и Псковская миссия, хотя здесь условия были более трудные, чем во Франции в 20—30 гг. Каждый шаг миссионеров находился под пристальным вниманием германских спецслужб. Однако препятствий в деле проповеди и катехизации не было, и поэтому Православная Миссия могла использовать и тот опыт, который уже приобрела Русская церковь в эмиграции. Несмотря на внешние трудности, материальную стесненность, порой ограниченность физической свободы, наиболее активные деятели Миссии являлись настоящими носителями духа свободы. Этот дух Христос дает Своим ученикам, исполняющим Его заповеди (от апостола Павла до христиан двадцатого века), в том числе и главную из них — о проповеди Благовестия в мире. Благодаря духу свободы и стал возможен подъем церковной жизни и успех православной миссии на северо-западе России времен оккупации. Возможно, именно этой свободы так не хватало Русской православной церкви синодального периода, когда "Христова истина подменяется бесчисленными правилами, канонами, традициями, внешними обрядами. За счет внешнего роста и внешней пышности умаляется внутренняя жизнь и подвиг"171. Успех Псковской миссии стал возможен именно благодаря напряженной внутренней жизни и подвигу апостольского служения священников-миссионеров. Некоторые из членов Православной Миссии и после выезда за границу продолжали служение Слова, всем сердцем оставаясь с Родиной, с русским народом. Например, о. Георгий Бенигсен в течение нескольких лет выступал на радио "Свобода" с проповедями для жителей России. А прот. Кирилл Зайц, находясь в сталинском лагере, в далекой Карагандинской области, не оставлял попечения о своих духовных детях, оставшихся в Пскове, поддерживая и наставляя их в своих письмах. Опыт Псковской миссии, духовная закалка, полученная в тяжелых военных условиях, послужили мощным импульсом всех последующих лет жизни миссионеров. Те, кто остался в Прибалтике, были арестованы, осуждены и сосланы в лагеря. "Это мученики Миссии. Своим подвигом они свидетельствуют всему миру, что Миссия творила подлинно церковное дело"172, за которое одни "...погибали от пуль большевистских агентов, других арестовывало гитлеровское гестапо"173. Надеюсь, что придет время, когда имена деятелей Псковской миссии будут известны всей Православной церкви, а не отдельным лишь церковным историкам. Церковное признание их апостольского подвига (а отсюда — и наша молитвенная память о них), изучение их опыта христианского просвещения в России как раз сегодня может быть особенно важно и необходимо для учеников Христовых, призванных к проповеди Евангелия. ( примечания )

Thu, Mar. 4th, 2010, 12:53 pm

ПСКОВСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ МИССИЯ. Часть 3

ПСКОВСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ МИССИЯ В 1941—1944 гг.

Миссионерский аспект деятельностиКонстантин Обозный Часть 3. Начало здесь и здесьИздательская деятельность МиссииОдним из активных направлений практической деятельности Псковской миссии стала издательская работа. На печатные издания Миссии у населения был огромный спрос. Однако полностью обеспечить ими всех верующих, окормляемых "Православной Миссией в освобожденных областях России", было трудно. Несмотря на некоторую поддержку печатания миссионерских изданий со стороны отдела пропаганды, дело это требовало крупных затрат. Другая трудность была связана с транспортировкой уже готовой продукции, ведь типография "по причинам технического характера" находилась в Риге. Тут же помещалась и редакция печатного органа Миссии, — периодического журнала, предназначенного для областей, находящихся в ведении Православной Миссии91. Ответственным редактором этого издания был И.П. Четвериков92. Журнал имел довольно обычное название — "Православный христианин". Начало его издания было положено в августе 1942 г., спустя год после основания Псковской миссии. ( Read more... )

Thu, Mar. 4th, 2010, 12:47 pm

ПСКОВСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ МИССИЯ Часть 2

ПСКОВСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ МИССИЯ В 1941—1944 гг.

Миссионерский аспект деятельности

Константин ОбозныйПродолжение. Начало здесьСреди тех, кто активно помогал РСХД и РПСЕ, был протопр. Кирилл Зайц, настоятель рижского кафедрального собора, а в годы войны — начальник Управления Православной Миссии во Пскове. О. Кирилл еще до своего участия в Миссии проявил яркий дар миссионерства. Он знал и любил слово Божие и мог делиться этой любовью с другими. Силой этой любви о. Кирилл возвращал православной матери-церкви порой целые приходы47. Показательно, что наиболее деятельные миссионеры либо учились в Париже, либо принимали какое-то участие в деятельности РПСЕ. Именно они формировали отношение к Православной Миссии как со стороны населения, так и со стороны оккупантов, о чем еще будет сказано подробнее. И именно эти люди организовали Управление “Православной Миссии в освобожденных областях России”, которое руководило деятельностью всей Миссии, действовавшей на обширной территории, населенной двумя миллионами человек и простиравшейся на всю занятую немецкими войсками часть Ленинградской области, на часть Калининской и Новгородской областей и целиком — на Псковскую область. ( Read more... )Части статьи: 1, 2, 3, 4

Thu, Mar. 4th, 2010, 12:39 pm

Псковская Православная миссия в годы II Мировой войны

Интересное явление и интересный опыт - Псковская православная миссия. Сталин и власть большевиков (не точно называть её Советской - Советы ничем не управляли) христианскую Церковь в СССР довели до паралича (полностью уничтожить её не удалось). И вот, когда нацисты оккупировали часть страны, для нас, православных, наступил чуть более свободный режим. Хрен редьки не слаще, и нацисты не намного лучше коммунистов, но на деятельность Церкви они обращали меньше внимания, и свободы для нас, следовательно, стало больше.

Православные священники, проповедники, миссионеры тут же этим воспользовались, поскольку это в самой природе Церкви - пользоваться любой возможностью, что бы нести людям Христа.

Мне то время чем-то напоминает наше. Так же фашистский режим ведёт войну с народом в России. Также Церкви вдруг оказалась предоставлена большая свобода, и этой свободой она обязана воспользоваться, что бы привлечь людей к вере (от этого зависит спасение душ, и мы ответственны за это). Даже некоторые мелкие штрихи совпадают. Ср . слова из статьи: "При этом автор особо отмечает <...> некоторое ограничение начал соборности, вызванное как особенностями военного времени, так и личными воззрениями руководителя Экзархата". Соборность и в современной Церкви надо будет обязательно возрождать; надеюсь, что это в будущем. Нот начинать надо с основного - с миссии и катехизации.

it

Статья из Церковного вестника - официального органа Русской Православной Церкви: Статья из Церковного вестника - официального органа Русской Православной Церкви:

священник Илья Соловьев

Псковская православная миссия в годы Великой Отечественной войны

"Псковская православная миссия закончила свою деятельность более 60 лет назад и оставила о себе благодарную память. Однако в нашей стране участников миссии долгое время называли «изменниками Родины» и даже «врагами Церкви», пошедшими в «услужение» нацистам.

В новом исследовании Константина Обозного участники миссии представлены как усердные церковные труженики, не жалевшие сил для духовного возрождения России, настоящие патриоты своего Отечества и подлинные подвижники Церкви. ( Read more... )

А вот статья автора рецензируемой книги, вышедшея 10 лет назад:

Константин Обозный

ПСКОВСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ МИССИЯ В 1941—1944 гг.

Опубликовано было в журнале "Православная община": http://www.sfi.ru/ar.asp?rubr_id=684&art_id=3301

Миссионерский аспект деятельности

"Христианская Церковь рождалась, росла и живет через свидетельство о Христе, или миссию. Проблема христианской миссии особенно остро встает сегодня, когда Русская православная церковь наконец получила возможность открытой широкой проповеди и глубокого научения в вере жаждущих Слова.

Важность миссионерского служения в церкви не ставится под сомненье, однако не всегда хватает опыта этого служения в современных условиях. Нередко встает вопрос: каким же образом должна проводиться духовно-просветительская работа?

Поэтому тема Псковской миссии актуальна сегодня не только как материал по истории РПЦ XX века, как утверждение общецерковной молитвенной памяти о мучениках и исповедниках веры, но и как весьма ценный опыт миссионерской и катехизационной деятельности.

Образование Миссии. Ее структура

Быть может, я рискую оказаться необъективным, утверждая, что совсем не случайно Православная миссия в тяжелые годы оккупации возникла именно здесь — на Северо-Западе России, с центром во Пскове.

( Далее )

Среди "пионеров" Псковской миссии мудрым выбором экзарха Сергия оказались двое воспитанников Свято-Сергиевского православного института в Париже — священники Владимир Толстоухов и Алексей Ионов, а также прот. Николай Колиберский, священники Иоанн Легкий, Яков Начис, Федор Ягодкин и др.42. Многие из них поддерживали "Русское православное студенческое единение", которое возникло в 1928 г. и активно действовало в Латвии в 30-е годы, являясь филиалом "Русского Христианского Студенческого Движения". Члены "Движения" (немалая часть из семей белоэмигрантов) видели цель своей организации в служении Родине и постоянно были готовы "перенести свою деятельность в Россию..."43, деятельность не только национально-патриотическую и социальную, но и христианско-просветительную, ибо объединение русской эмигрантской молодежи для служения Церкви являлось основной целью РСХД.

С этой целью собирались ежегодные летние и зимние съезды "Движения", где встречалась русская молодежь Прибалтики и Европы, где можно было обменяться опытом, поделиться радостью, услышать доклады лекторов из Праги и Парижа (Свято-Сергиевский богословский институт). Известен факт посещения Латвии с миссионерской целью матери Марии (Скобцовой) в 1932 г., в тот период активно сотрудничавшей с РСХД44. Конечно, этот опыт не мог не наложить отпечатка на характер пастырства и миссионерского служения тех священников, которые поддерживали "Движение" и участвовали в его деятельности. А по словам биографа о. Георгия Бенигсена Ольги Раевской-Хьюз,

"...значительную роль в выборе церковного служения и формировании будущего священника сыграло Русское Студенческое Христианское Движение..."45.

Позже во Пскове о. Георгий становится одним из активнейших участников Православной Миссии, причем приоритетным направлением для него становится работа с детьми и молодежью. Это молодежное объединение (РСХД) способствовало сознательному участию ее членов в церковной жизни, отходу христиан "от так называемого "традиционного" отношения к Церкви: не присутствие на богослужениях, а участие в них, не ограничение нашего православия храмом, а несение его в мир, не разделение жизни на Церковь и мир, а освящение всей жизни — семьи, работы, дружбы, творчества"46."

ПродолжениеЧасти статьи: 2, 3, 4

( Примечания )

|

![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) priestal@lj о.Александр Шрамко пишет про Американскую церковь:

priestal@lj о.Александр Шрамко пишет про Американскую церковь:

Дмитрий Поспеловский —Правнук известного педагога Константина Дмитриевича Ушинского. Родился на Западной Украине, входившей в состав Польши, в имении своего деда Константина Константиновича Ушинского в 1935 г. В 1949 г. вместе с родными эмигрировал в Канаду из лагерей беженцев Западной Германии. Окончил университет Конкордия в Монреале (политология, экономика). Работал в НТС, на Би-би-си, на радио «Свобода» и в Университете Западного Онтарио (1972–1997). Автор многих книг и более 100 научно-публицистических статей по истории России, Русской Церкви, ее современной жизни и актуальным богословским проблемам. В «Континенте» (N№ 96) опубликованы два его письма Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II. Живет в Канаде, г. Лондон.

Дмитрий Поспеловский —Правнук известного педагога Константина Дмитриевича Ушинского. Родился на Западной Украине, входившей в состав Польши, в имении своего деда Константина Константиновича Ушинского в 1935 г. В 1949 г. вместе с родными эмигрировал в Канаду из лагерей беженцев Западной Германии. Окончил университет Конкордия в Монреале (политология, экономика). Работал в НТС, на Би-би-си, на радио «Свобода» и в Университете Западного Онтарио (1972–1997). Автор многих книг и более 100 научно-публицистических статей по истории России, Русской Церкви, ее современной жизни и актуальным богословским проблемам. В «Континенте» (N№ 96) опубликованы два его письма Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II. Живет в Канаде, г. Лондон.