|

|

Sat, Oct. 30th, 2010, 08:17 pm

Пострадавшие за Христа

И, если говорим сегодня о политзаключённых, то можно вспомнить и убитых "советской властью" в этот день:

Пострадавшие за Христа 30 октября

( Read more... )

Вечером того же дня сотрудники ВЧК арестовали священника. Президиум Коллегии отдела по борьбе с контрреволюцией приговорил протоиерея Неофита Любимова к расстрелу. Священномученик протоиерей Неофит Любимов был погребен в безвестной могиле на Калитниковском кладбище в Москве.

( Read more... ) 23 сентября 1918 года диакон Иоанн Иванов и псаломщик Федот Ефремов направили в органы советской власти следующее прошение: "17 сентября 1918 года священник села Салтак-Ял Анатолий Ивановский был взят военной силой и увезен в Уржум на заключение в темницу, по какой причине, мы совершенно объяснить не можем, так как в поведении отца Анатолия Ивановского мы не замечали никаких противозаконных действий: проповедей на политические темы не произносил, а произносил лишь на религиозные темы поучения". Постановлением Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией, саботажем и преступлениями по должности при СНК на Чехословацком фронте от 18 октября 1918 года священник Анатолий Ивановский был приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 30 октября 1918 года, близ города Уржума. А.Д. Ивановский реабилитирован 1 июля 1992 года Прокуратурой Кировской области согласно ст.3 и 5 Закона РСФСР "О реабилитации жертв политических репрессий" от 18 октября 1991 года. 23 июня 2008 года определением Священного Синода Русской Православной церкви священник Анатолий Ивановский причислен к лику Новомучеников и исповедников Российских. По Благословению Митрополита Вятского и Слободского Хрисанфа внесен в Собор Вятских святых. ( Read more... ) По словам очевидцев, ехавших в одном вагоне с монахами, безбожники предлагали Иоакинфу и Каллисту отречься от Христа и этим сохранить себе жизнь. Отречься от Спасителя монахов хотели заставить публично. Преподобномученики категорически отвергли это дьявольское предложение и тут же были убиты выстрелами из револьвера. Монах Каллист был ранен и добит ударами в шею. Это произошло 17/ 30 октября 1918 года. Тела убитых бросили в болото недалеко от места расстрела. После освобождения окрестностей Верхотурья от красных была найдена могила убиенных. Из замерзшего болота тела мучеников с трудом удалось достать.

( Read more... )

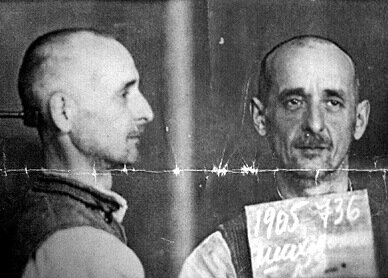

В сентябре 1936 года владыка Александр (Щукин) был назначен на Семипалатинскую кафедру. Через год, в августе, его арестовали в Семипалатинске. Тройка при НКВД приговорила архиепископа к высшей мере наказания. 30 октября 1937 года архиепископ Семипалатинский Александр (Щукин) был расстрелян. Всем близким, кто интересовался судьбой владыки, власти отвечали, что он сослан на 10 лет без права переписки, а через 10 лет ответили, что он умер в лагере. Использован материал сайта интернет-радио «Град Петров»

Fri, Sep. 17th, 2010, 10:29 pm

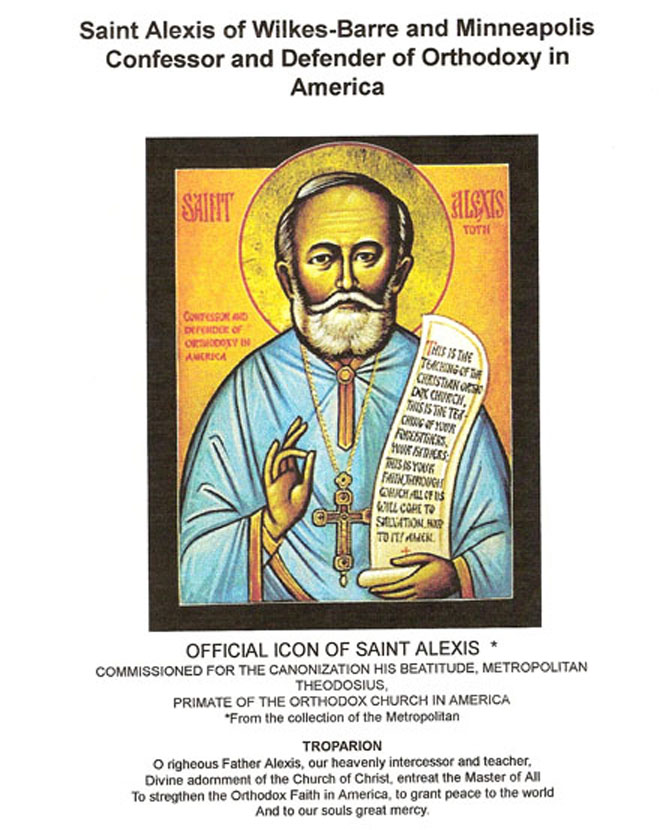

Св. Алексий (Товт -Toth)

Св. Алексий (Товт -Toth) Родился близь Прешова, Словакия в 18.03, 1854 - усоп 07.05.1909 США), св. протоиерей Православной Церкви в Америке. Родился в бедной дворянской семье священника-униата о. Георгия и Цецилии Товт. Начальное образование получил в местной школе. Прошел военную службу. Учился в римско-католической семинарии в Эстергоме, закончил семинарию в Унгваре (совр. Ужгород) и богословский ф-т в Прешовском университете. Его брат был священником, а дядя униатским епископом. В 1878 г. рукоположен в сан пресвитера дядей - епископом Николаем Прешевским. Служил на приходах в Словакии. Назначен еп. Николаем зав. канцелярией. Преподавал в Прешеве в семинарии каноническое право и церковную историю, был катихизатором индустриальной школы и управителем интерната. Владел свободно словацким, венгерским, немецким, латинским и немного греческим языками. Жена и ребенок умерли в 1879 г. В ноябре 1889 г. в ответ на прошение прихода в Америке посылается еп. Иоанном Прешевским для пастырства среди униатов. Прибыл в г. Миннеаполис (шт. Миннесота) для службы в карпато-русской униатской общине, но встретил враждебное отношение местного католического архиепископа Джона Айрланда. ( Read more... )

Thu, Sep. 9th, 2010, 01:16 am

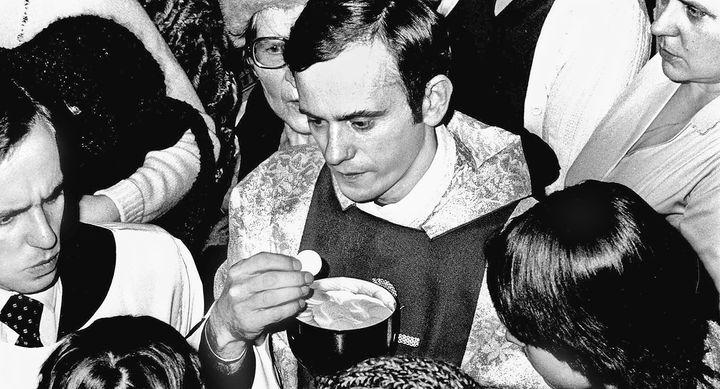

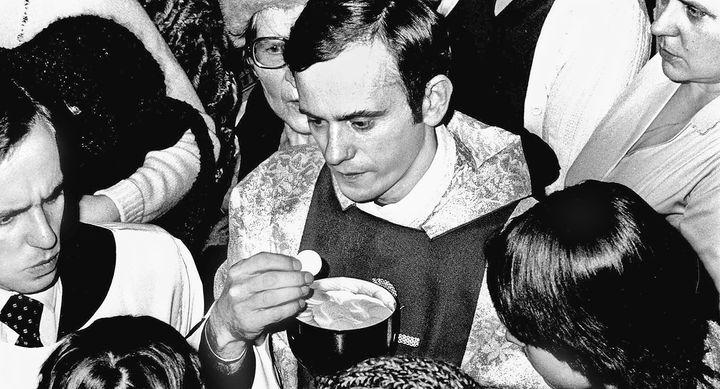

Александр Мень в церковной официозе

Сегодня, 9 сентября не просто день памяти убитого за Христа протоиерея Александра Меня, но ещё и юбилей. Он пролили свою кровь ровно 20 лет тому назад - 9 сенября 1990 года. Радует, что церковный наш официоз всё-таки как-то откликнулся на это: Русская Православная Церковь Церковный вестник и Журнал Московской Патриархии http://www.jmp.ru/num.htmhttp://e-vestnik.ru/rubric/8/1539на фото: Протоиерей Александр Мень. 1989 г. ЦВ № 15-16 (436-437) август 2010 / 28.08.2010 Интервью на случай ареста Это интервью с отцом Александром было подготовлено в 1975 году и надолго спрятано в дальний ящик от всех, даже близких людей. Сам отец Александр говорил: «Я разрешаю распространять, публиковать и перепечатывать, только если будут получены достоверные сведения о моем аресте — это требование категорическое и безусловное». Эта ремарка говорит о том, что в те годы известный пастырь не исключал возможности своего ареста. ( Read more... ) — Скажите, отец Александр, что является для вас главным: служение священника или литературная работа?

— Я это не могу разделить. Все, о чем мне приходится писать, тесно связано с моей деятельностью как священника. В частности, в своих книгах я стараюсь помочь начинающим христианам, пытаясь раскрыть на современном языке основные аспекты евангельского жизнепонимания и учения. Наша дореволюционная литература, к сожалению, не всегда понятна нынешним читателям, а иностранные книги обращены к людям с психологией и опытом иными, нежели наши. Поэтому постоянно существует нужда в новых отечественных книгах. Особенно для тех, кто недавно вступил на путь веры. — А сами вы всегда были верующим или пережили обращение позднее?

— Каждый человек должен пережить нечто подобное «обращению». Даже если он с детства был воспитан в вере. — Ваши родители были верующими?

— Отец мой всю жизнь чуждался всякой религии. Он был инженером, всецело погруженным в свою работу, и духовные проблемы волновали его мало. Но мать моя и ее сестра крестились в сознательном возрасте и меня воспитали в православии. Кроме них в своем религиозном становлении я многим обязан духовным детям отцов Мечевых, а также одной монахине из Загорска и своему духовнику отцу Николаю Голубцову. Эти люди научили меня, как должен вестись диалог Церкви с миром. ( Read more... ) — Вы что же, противник демократического движения?

— Этот термин слишком туманный. Вообще я, разумеется, уважаю всякую честность и смелость. Но считаю, что мне лично хватает моего непосредственного дела. Кроме того, я убежден, что свобода должна вырастать из духовной глубины человека. Никакие внешние перемены не дадут ничего радикально нового, если люди не переживут свободу и уважение к чужим мнениям в собственном опыте. К сожалению, многие из тех, кто называл себя «демократами», по психологии своей были, скорее, диктаторами. — Верите ли вы в будущность православия в России?

— Безусловно. Но мне кажется, что мы не должны «плыть по течению», а честно и вдумчиво решать все проблемы, которые ставит перед нами время. Конечно, условия сейчас сложные, но тем не менее трудно отказаться от мысли, что кое-что в нашей церковной практике, канонах и богословии должно быть пересмотрено и углублено. Это не мое только мнение: его разделяют немало епископов, священников и мирян в нашей Церкви. — Каково должно быть, по вашему мнению, отношение христианства к современности?

— Я не сочувствую попыткам создать «секулярное христианство», которые кое-где предпринимаются на Западе. Путь компромисса, связанный с именем епископа Робинсона и других «модернистов», ничего «модерного» не содержит. Все это очень наивно, поверхностно. Просто люди заворожены и оглушены «духом века сего». Это далеко не ново и пройдет, как всякая мода. С другой стороны, я не могу смотреть на Церковь как на реликт прошлого. Христианин в современном мире — в этих словах заключена целая программа. Мы должны быть людьми современными, в хорошем смысле слова, и не страдать ностальгией по прошлому, но при этом оставаться настоящими христианами по духу, взглядам и жизни. Это трудно. Но это почетная задача, возложенная Богом на нынешние поколения. — Не думаете ли вы, что техническая цивилизация угрожает христианству?

— Она угрожает не христианству, а людям вообще. Евангелие же, как и во все века, остается вечным призывом Христа к нам. Церковь основана не людьми. Тот, Кто ее основал, предсказывал наступление трудных дней борьбы. Но Он — Победитель «мира сего», и в этом для нас залог надежды. Камень, на котором стоит Церковь, не может быть сдвинут. То, что Христос поставил перед миром как задачу, не в состоянии осуществить какая-либо одна или несколько цивилизаций. Они проходят чередой, лишь частично реализуя евангельский идеал. Поэтому я думаю, что история Церкви только начинается. Мы еще дети, несмотря на века, прошедшие со дня Пятидесятницы. Впрочем, что такое для Бога и истории эти 2000 лет.

PS: Хотя расследование страшного преступления, совершенного ранним воскресным утром 9 сентября 1990 г., уже давно приостановлено, но уголовное дело № 60369 вроде бы все же не снято с контроля. В ходе следствия были допрошены около 800 человек, проведено свыше 50 различных экспертиз… Следствие рассматривало большое число версий, в том числе и об убийстве по политическим причинам. Как было сказано в одном официальном заявлении: «На определенном этапе следствие пришло к выводу, что все возможные следственные действия, которые можно провести в отсутствие лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, исчерпаны».

28 августа 2010 Также см.: http://e-vestnik.ru/rubric/8/1530

Wed, Aug. 4th, 2010, 01:32 am

Эвакуацию

"Ситуация под Арзамасом-16 ухудшается. Пожары взяли в огненное кольцо ядерный центр в Сарове. О серьезности ситуации заявили практически все компетентные источники. Сегодня утром в Саров вылетел глава "Росатома" Сергей Кириенко, который по официальной версии на месте будет координировать работу Федерального ядерного центра по тушению пожара, а по неофициальной обеспечивать в случае ухудшения ситуации эвакуацию Ядерного центра и контроль за ядерными материалами.

На тушение леса вокруг Сарова брошен последний резерв МЧС - самолеты Бе-200, которые имеют тепловизоры и другое современное оборудование, позволяющее работать в условиях сильного заземления. Однако, работа самолетов осложняется отсутствием в районе Сарова крупных водоемов - Бе-200 это самолет-амфибия, который садится на воду заполняет резервуары за считанные секунды и взлетает.

Несмотря на современное оснащение по заявлению начальника управления авиации МЧС РФ Рафаиля Закирова авиация из-за плохой видимости тушит пожар рядом с ядерным центром в Сарове по координатам. Тепловизоры, наверное, все же украли. Несмотря на современное оснащение по заявлению начальника управления авиации МЧС РФ Рафаиля Закирова авиация из-за плохой видимости тушит пожар рядом с ядерным центром в Сарове по координатам. Тепловизоры, наверное, все же украли. " http://shatll.livejournal.com/17527.html** К этомуа по неофициальной обеспечивать в случае ухудшения ситуации эвакуацию Ядерного центра

Вот так. Вон - из обители отца Серафима! Изыди, заклинаю!

Sun, Jul. 18th, 2010, 02:59 pm

Святой и его подвиг

Начало здесь

"РАБОТАЯ В БЕЗМОЛВИИ"

Молчание как спутник мудрости, надежды на Бога и молитвы известно уже Ветхому Завету (см. Плач Иерелия из Соломона 3: 26; Притч II: 12 и др.). В талмудическом трактате Беракот говорится о том, что "благочестивые люди в древности проводили час в полном молчании, сосредотачиваясь перед молитвой, чтобы вознести свое сердце к Богу, что на небесах". Речь здесь идет о современниках последних книг Ветхого Завета. Известно молчание и Новому Завету. "А молясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им; ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него" (Мф 6: 8), - говорит Иисус в Нагорной проповеди.

( Read more... )

БЫТЬ ПЕРВЫМ

Сергий, как говорит автор его жития Епифаний, был полог кротости и смирения, "во всем всегда подражая своему Владыке Господу нашему Иисусу Христу, давшему пример для подражания желающим подражать Ему". Однако, приняв тезис согласно которому всякий святой непременно выступает как подражатель Христа, воплощающий в жизнь евангельский идеал, кто-то из нас, быть может, решит, что все святые должны быть как близнецы похожи друг на друга. Но нет. Амвросий Медиоланский был римским аристократом, а Макарий Калязинский - почти неграмотным русским мужиком.

( Read more... )

Для того чтобы читатель не подумал, что ему предлагается уйти в монастырь, стать монахом, замечу, что в первую очередь Сергий Радонежский учит нас не этому.

Чему же?

Сегодня, испытывая естественное отвращение к пионеротряду, комсомольской или партийной организации, парткомам и т.д., мы стремимся к личной автаркии, к свободе от какой бы то ни было ячейки. Стремился к такой свободе и преп. Сергий, но результатом его ухода стало то, что служение ближнему он сделал главным в своей жизни. Уйдя из мира, отвергнув те формы человеческого общежития, которые навязывало ему русское общество середины XIV века, он не стал отшельником-одиночкой, а стал искать (что было не просто) способы для воплощения в реальность той открытости по отношению друг к другу, которую Иисус назвал словом "агапэ" (любовь) и без которой человек теряется и, каким бы счастливцем он себе ни казался, в конце концов довольно быстро погибает. "Ибо, если упадет один, то другой, - говорит Священное Писание, - поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его" (Еккл 4: 10). Преп. Сергию было трудно. Ибо для человека, захотевшего доказать, что всякое общежитие человеческое основано на неправде, как общество, так и монашество его времени служили хорошей иллюстрацией. Нам сегодня тоже не просто. И тем не менее по примеру преподобного и нам не следует бросать своих братьев, хотя именно это было бы проще всего.

Священник Георгий Чистяков

Из книги " Размышления с Евангелием в руках" также см.: Г.П.Федотов

Sun, Jul. 18th, 2010, 02:41 pm

Преподобный Сергий, игумен Радонежский

Я очень люблю преподобного Сергия, игумена Радонежского. Он почему-то какой-то очень родной святой (как отец Серафим, или как отец Александр Мень).

Но я тут не одинок: его весь русский (православный) народ любит. Хотя и жил он очень давно, а мы чувствуем, что он родной, что важное что-то он него идёт, и вплоть до нас доходит.

Но почти никогда не пришлось мне прочесть про преподобного Сергия живого слова - как-то все одно и то же, как кажется, повторяют: про феодальную раздробленность, про то, что явил в дремучих лесах идеал Святой Троицы и т.д. и т.п.

Но вот предлагаемая статья как-то по новолму открыла мне преподобного Сергия и святость вообще.

PS Не благословлял он на битву Дмитрия Донского. Это легенда, не имеющая достоверного подтверждения.Святой и его подвиг

Преп. Сергий Радонежский, в отличие от многих угодников Божьих, почитается нами именно как святой; поэтому закономерно встает вопрос: чем отличается место и роль святого в нашей жизни от тех, что занимают и исполняют в ней писатель, художник, политик, философ и т.д.; что такое святость вообще. Александр Невский был политиком и полководцем, Тихон Задонский - блестящим писателем, а Роман Сладкопевец - лучшим, быть может, поэтом Византии. И всё же вошли они в историю именно как святые. Более того. Церковь, благоговейно почитая св. Романа, практически не сохранила его поэтических текстов в составе богослужения. Отсюда становится ясно, что в число святых вошёл он не за свои стихи, а по какой-то другой причине. Вернее, в силу своей святости. Преп. Сергий не был ни писателем, ни церковным поэтом. Он, правда, как повествуют некоторые источники (но не все!), благословил Димитрия Донского перед битвой на Куликовом поле, однако, разумеется, политическим деятелем тоже не был. Он был святым. Святой входит в историю не тем путём, что писатель или художник; последние оставляют потомкам результаты своего творчества (книги, картины, теории), святой оставляет нам что-то другое. Что именно? Скудность источников Когда начинаешь изучать жизнь того или иного святого, то непременно обнаруживаешь, что фактов для её описания у биографа почти нет. По всей России достаточно широко известно имя преп. Тихона Калужского или Медынского (умер в 1492 году), а житие его до нас не дошло, и вообще неизвестно, существовало ли оно когда-либо. Из посвященных святому церковных песнопений мы узнаем лишь отдельные факты из его жизни. И тем не менее преп. Тихон с любовью почитается и в Калужской области, и за её пределами (большая икона угодника находится в Богоявленском соборе в Москве). ( Read more... ) НАСЛЕДИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ  Св. Сергий не оставил нам ни строки своих поучений. В данном случае он больше похож на св. Николая Мирликийского (от него до нас тоже не дошло ни строчки, и даже жизнеописание сохранилось очень плохо), чем на Иоанна Златоуста, Василия Великого или бл. Августина, портрет каждого из которых мы в состоянии нарисовать, опираясь на их собственные тексты. Златоуст - святой и писатель, Андрей Рублев - святой и иконописец, а Александр Невский - святой и политик. Св. Сергий не оставил нам ни строки своих поучений. В данном случае он больше похож на св. Николая Мирликийского (от него до нас тоже не дошло ни строчки, и даже жизнеописание сохранилось очень плохо), чем на Иоанна Златоуста, Василия Великого или бл. Августина, портрет каждого из которых мы в состоянии нарисовать, опираясь на их собственные тексты. Златоуст - святой и писатель, Андрей Рублев - святой и иконописец, а Александр Невский - святой и политик.

Преп. Сергий, в отличие от них и многих других угодников, предстает перед нами как святой по преимуществу. Уже не первый век богословы постоянно подчеркивают, что Христос оставляет человечеству не доктрину и не систему взглядов, как Сократ, не святую книгу, как Магомет, и не образ жизни, как философ-стоик, Зенон, Клеанф или Сенека. Он, Иисус, оставляет людям самого себя. Вл. Соловьев, говоря о составляющих христианства, замечает: "Христианство имеет свое собственное содержание, независимое от всех этих элементов, в него входящих, и это собственное содержание есть единственно и исключительно Христос. В христианстве как таковом мы находим Христа, и только Христа - вот истина, много раз высказанная, но очень мало усвоенная". Всякий святой - подражатель Христа (см. 1 Кор II: 1). В Ветхом Завете Бог говорит: "Будьте святы, ибо Я свят" (Лев II: 44; 19: 2; 20: 7). Иисус повторяет этот стих в Нагорной проповеди: "...Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный" (Мф 5: 48), а св. Петр дает ему следующее толкование: "Подобно призвавшему вас Святому, и сами будьте святы во всем поведении, ибо написано: Будьте святы, потому что Я Свят" (Кол 2: 9), поэтому подражание Богу в жизни христианина осуществляется через подражание Иисусу, о чем говорит и сам Он в Евангелии от Иоанна: "...Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам" (13: 15). ( Read more... ) "НИЩИЕ ДУХОМ" Первые плоды на пути подражания Христу заключаются в том, что евангельские блаженства (начало Нагорной проповеди - Мф 5: 3-12) мало-помалу начинают узнаваться в жизни подвижника, который раскрывается как кроткий, алчущий и жаждущий правды, милостивый, чистый сердцем, миротворец и т.д. Но в первую очередь каждый святой раскрывается как "нищий духом". Что означает эта знаменитая формула, известная всем и в то же время никому не понятная? Как передать её средствами современного русского языка? Постараемся дать здесь чисто филологический ее анализ. "Нищие" (евр. анавим) вообще занимают большое место в Библии (см., например, псалом 34, стихи 7-9): Сей ниший воззвал, - и Господь услышал, И спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается Вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него!

По сути дела, формула "блаженны нищие" присутствует уже здесь. В отличие от богатых, которые могут надеяться на свое богатство, на дружеские и, главное, деловые связи и т.п., и от бедняков, которые тоже могут надеяться: на свой клочок земли и снятый с него урожай, - нищему надеяться не на кого и не на что; единственная его надежда - на Бога, поэтому у Луки Иисус говорит: "Блаженны нищие...". И далее: "Блаженны алчущие ныне..." (6: 20-21). У Матфея обе эти формулы несколько видоизменяются. Вторая приобретает следующий вид: "Блаженны алчущие и жаждущие правды" (5: 6), то есть уже не просто голодные, как у Луки, а испытывающие голод в отношении правды, точнее, справедливости; блаженны, таким образом, не просто стремящиеся к справедливости люди, а те, для кого справедливость так же необходима, является такой же внутренней потребностью, как пища для голодного. Так голод приобретает мистический смысл. То же самое происходит с водой, которая смывает грязь с тела. Иисус самую простую воду превращает в воду таинства крещения, и она смывает теперь не грязь - грех, в сущности, ту же грязь, но не с тела, а с сердца, с духа. Так в Евангелии мистически понимаются вода, голод и, наконец, нищета. Простой нищий надеется на Бога в том смысле, что только Бог в силах спасти его от голода, от того голода, что заставляет страдать его тело. Нищий духом тоже надеется только на Бога, но уже не из-за одного физического своего голода, а в виду того, что один Бог в силах спасти его от мистического голода, утолить его жажду справедливости, спасти его "я" в целом, спасти не от какой-то конкретной опасности, а в самом широком смысле. Но это не все. Выражение "нищий духом" из Нагорной проповеди близко к формулам ( Read more... )

к содержанию книги

также см.: преподобный Сергий Радонежский: жития о нём: Е.Голубинский; Г.П.Федотов

Thu, Jul. 15th, 2010, 11:19 pm

О святости

Ещё пару слов к этому и к этому Ещё пару слов к этому и к этомуЯ читал некоторые статьи отца Даниила Сысоева. Я нахожу, что они примитивные, туповатые, глуповатые. Всерьёз их не обсуждать, не критиковать невозможно, потому что они просто не выдерживают никакой критики. Это позиция такого православного зилота. Талиба. "Мы хорошие, все вокруг плохие" (с) Образ Бога, который несёт Сысоев - образ Бога злого, жестокого. Это Бог не Иисуса Христа, это это Бог Ветхозаветный или (sic!) мусульманский. Сысоев очень удивился бы этому, но для меня он ближе мусульманству, чем христианству (т.е. скажем, прямо: у меня другой Бог. Не жестокий, не убийца, как у Сысоева в книге "Инструкция для бессмертных"). У нас, русских, есть тенденция всех "убиенных" начинать почитать как святых. Это начиная с Бориса и Глеба пошло. (Тут разница с традиционным христианским мученичеством в том, что мученик умирает за то, что не соглашается отречься от Христа, а "страстотерпец" - просто так.) Правда, при этом важно, что бы убиенный принимал смерть безропотно, беззлобно и т.д. Даниил Сысоев не был человеком беззлобным. Он был очень агрессивен, оскорблял адептов другой религии, лез на рожон (я уже не говорю сейчас, что это выглядело крайне глупо, главное, что это просто безнравственно). Поэтому убили его не за Христа, а за "разжигание межрелигиозной розни". Что такое прославление человека во святых? Это не только признание того, что он у Бога, "на Небесах". Это предложение верующим его жизни как некоего образца. Образца для подражания. Может ли быть жизнь Сысоева таким образцом? Да, он обладал глубокой религиозной верой. Но вера эта была - повторю ещё раз - агрессивной, примитивной, ограниченной, мрачной. И если нам не известно, за что человека убили - мы не можем счесть, что смерть его была за Христа (доказательств, что его убил тот самый мусульманин, труп которого потом предъявили нам контртеррористы - нет) Что же касается обстоятельств смерти протоиерея Александра Меня, то они нам тоже неизвестны. Т.о. и его смерть (как таковая) не может служить причиной для почитания во святых. Причиной для почитания о.Александра является его жизнь. Он, можно сказать, антипод Даниила Сысоева. Его вера - светлая. Бог, которому служил о.Александр - это милосердный Отец, такой, как Он открывается нам в Евангелии (а не тиран, как в Ветхом Завете, или в Коране, или в учении отца Даниила). Его апостольский труд был основан не только на глубочайшей (энциклопедической) образованности, не только на глубочайшей укоренённости в Св. Писании и в Св. Предании, но и на любви к каждому человеку, которого он видел; на полном отсутствии агрессивности и нетерпимости; на любви, а не на ненависти. На личном знании Иисуса Христа и понимании того, что любовь Его безгранична. Именно жизнь протоиерея Александра может быть образцом для любого христианина нашего времени, а особенно для желающего нести и другим людям свет Христов. tапириани

Tue, Jul. 6th, 2010, 02:42 pm

святой Ежи Попелюшко

Про святого польского священника, аналога нашего отца Александра Меня, также бывшего свидетелем Евангельской правды в эпоху власти коммунистов, и так же замученного ГБ: Holy Martyr Jerzy Popieluszko, who was abducted, beaten and killed by the Polish secret police in October, 1984. Икона работы священника Уильяма МакНиколса

http://popieluszko.yolasite.com/ cайт Попелушко: свобода внутри нас

natali-tasha: "Давно хотела посмотреть этот фильм. И наконец-то смогла найти его. Не зря.

История современной Польши обязательно включает в себя страницы с деятельностью Солидарности. С которой неразрывно был связан Ежи Попелушко — католический священник, первый отправившийся на бастующий металлургический завод в Варшаве в 1980 году, чтобы отслужить там мессу по просьбе сталеваров. История современной Польши обязательно включает в себя страницы с деятельностью Солидарности. С которой неразрывно был связан Ежи Попелушко — католический священник, первый отправившийся на бастующий металлургический завод в Варшаве в 1980 году, чтобы отслужить там мессу по просьбе сталеваров.

Проповеди священника собирали тысячи людей в Варшаве. Он говорил просто и понятно о том, что находило отклик в сердцах поляков. Не призывая к насильственному свержению власти, вместе с тем отец Ежи говорил правду о ней, именно он начал служить мессы «во благо отечества».

Это и стало причиной пристального внимания спецслужб к отцу Ежи. Угрозы, слежка, взломы квартиры, допросы, арест, уголовное дело, подстроенные автомобильные аварии. В последний год было уже понятно, что отцу Ежи жить не дадут. Понятно и ему самому, и церковному руководству. Ежи Попелушко ради безопасности хотят отправить на обучение в Рим, он отказывается.

Отрывок из проповеди 27 марта 1983 —

«Наша Родина и уважение человеческого достоинства должны стать общей целью для примирения. Вы должны объединиться в деле ради примирения в духе любви и в духе справедливости. Как сказал Святейший Отец пять лет назад, Любви не существует без ответственности. Любовь больше чем справедливость и находит подтверждение себе в справедливости.

А для тех из вас кто несет в сердце планы ненависти, пусть это станет поводом для размышления. Ведь насилие не победит, хотя может выиграть одну из битв. Доказательством можно считать нахождение под крестом. Там тоже были насилие и ненависть к истине, но они проиграли против любви Христовой»

Документальные вставки добавляют фильму исторической выразительности. Хроника, подобно холодному душу, отрезвляет. Прорываясь сквозь канву художественности, эти кадры заставляют все время помнить — перед тобой реальная история реального человека.

19 октября 1984 года отец Ежи был похищен тремя служащими службы безопасности. 30 ноября его тело было найдено в Висле. Со следами пыток, выколотыми глазами и вырванными ногтями.

На своей последней мессе отец Ежи сказал следующие слова — «Будем молиться, чтобы нам быть свободными от испуга, страха, но прежде всего от стремления к возмездию».

Сотни тысяч поляков пришли проститься со своим ксендзом. И похороны отца Ежи стали торжеством веры, когда многотысячная толпа повторяла «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим».

П.С. В начале июня священник Ежи Попелушко был причислен к лику блаженных. На церемонии беатификации присутствовала мать священника. Убийцы Ежи Попелушко были амнистированы и сейчас находятся на свободе."

Тематические ссылки:

Биография Ежи Попелушко из Википедии.

Сайт на русском, полностью посвященный Ежи Попелушко.

Статья Ольги Бакушинской об отце Ежи.

По ссылке ![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) duns37@lj duns37@lj

Sat, Jun. 5th, 2010, 05:16 pm

Косма и Дамиан у иезуитов

Fri, May. 21st, 2010, 12:39 pm

Предстоятели

Хорошее увидел у отца Сергия  kruglov_s_g: kruglov_s_g:

У врат рая сидит грустный папа Бенедикт XVI.Его спрашивают, почему он не входит внутрь. "Да не могу!" - "Как не можете, Ваше Святейшество? У Вас же ключи от рая!" - "Да, ключи у меня. Но Павел Сербский все замки поменял!"

Tue, May. 18th, 2010, 01:29 pm

Святой Франц Егерштеттер ( Franz Jägerstätter )

Икона письма священника Мак-Николса

Франц Егерштеттер (нем. Franz Jägerstätter, 20 мая 1907(19070520), Санкт-Радегунд, Австрия — 8 августа 1943, Бранденбург-на-Хафеле, Германия) — блаженный Римской Католической церкви; мученик, казнённый властями гитлеровской Германии за отказ служить в армии. Широко известен в Австрии как символ австрийского сопротивления. Почитается в Католической церкви покровителем мужей.

Он был фермером. После Аншлюса Австрии Франц Егерштеттер оказывал активное гражданское сопротивление немецким оккупантам. В населённом пункте, где жил Франц Егерштеттер, он был единственный, кто голосовал против Аншлюса. Франц Егерштеттер отказывался жертвовать денежные средства для нацистской партии, отказался получать денежное пособие для детей, выдаваемое австрийскими властями. (Обратите внимание: человек не только не финансировал нацистов - я призываю членов сопротивления не финансировать РФ - но и не принимал от них денег: брать, кажется, мы все готовы (считаем, что "с поганой обцы - хоть шерсти клок"), а это также важно: если это не государство, а - шайка бандитов, то не только давать, но и брать у них ничего нельзя - tapirr)

В 1940 году после вступление в третий францисканский орден для мирян, открыто заявил, что воевать за нацистское государство противоречит его убеждениям.

Во время Второй мировой войны при очередной мобилизации нацистской Германией австрийских граждан в 1943 году, когда Франца Егерштеттера призвали в армию, он отказался принять военную присягу и служить в германском Вермахте, объясняя, что как верующий не может участвовать в войне. Во время суда Франц Егерштеттер сказал, что готов служить в санитарных частях, но суд отклонил его предложение и приговорил к смертной казни через гильотину за «саботаж военного призыва». Был казнён 9 августа 1943 года в каторжной тюрьме в городе Бранденбург.

(Уверен, что были такие же мученики, отказывавшиеся служить красным фашистам в 1920-1940-х России. Но знаем ли мы их имена?..)

1 октября 2007 года Франц Егерштеттер был причислен к лику блаженных. В состоявшейся в Линце церемонии приняли участие около 5 тысяч человек, среди которых были 94-летняя вдова Егерштеттера и три его дочери. Церковную службу провёл папский легат кардинал Мартинс, префект конгрегации по канонизации святых.

Прославление в лике блаженных - фотографии службы в кафедральном соборе Линца:

http://faithjustice.wordpress.com/2007/10/27/beatification-of-franz-jagerstatter/ В церковь торжественно внесли стеклянный цилиндр с останками Франца Егерштеттера и записку 1938 года за его подписью, где описывается пророческий сон, в котором фермер увидел нацистский режим и Холокост.

( Read more... )

Меня поразил взгляд святого: вглядитесь в эти глаза! Этот человек, кажется, видит Того, за Кого не жалко отдать свою жизнь.

( Read more... )

PS Из того, что я преклоняюсь перед таким человеком, ясно, что я не могу любить Власова и его помощников. Конечно, они лучше, чем жуковы и прочая советская сволочь, но всё таки они были не совсем правы: нельзя заключать даже временный, даже тактический союз с Гитлером, с Сталиным, с Путином (да и с с Якеменкой). А вот святой Франц был прав.

Sun, Apr. 18th, 2010, 02:12 am

Антоний

Украинский философ Григорий Сковорода сказал в одном из своих писаний, что в жизни замечательно устроено: вещи нужные несложны, а вещи сложные не нужны. Конечно, такие слова можно развить в карикатуру. Но если принять их с трезвостью, то можно увидеть в них указание и на то, как можно жить. Мы очень часто не умудряемся жить, потому что чрезмерно усложняем жизнь. Мы стараемся делать невозможное, проходя мимо возможного. Мы думаем, будто только то достойно нас, что так велико и так далеко, что мы его никогда не достигнем. И если применить этот принцип к евангельским заповедям, то мы можем найти в Евангелии, в словах Спасителя Христа заповедь, указание чрезвычайно простое на вид, но с которого мы все можем начать. Это заповедь о том, что мы должны любить ближнего, как самого себя (Мк. 12, 31). Это подразумевает, что мы себя самих должны любить. И вот на этом мне хочется остановиться; потому что если мы не сумели себя любить, мы не сумеем любить кого бы то ни было. Жизнь, опыт показывает, что мы можем одарить других только тем доверием, которое способны дать себе, той любовью, которую можем дать себе, и т.д. Мы можем дать только то, что у нас есть. И если у нас нет определенного отношения к себе, мы не можем иметь этого отношения к другим. Без уважения к себе мы других не уважаем; без любви к себе - правильно понятой - мы не можем любить других. ( Read more... ) Так и в нас. Иногда есть в нас свойства, которые сами по себе ничем не хороши, но которые пока - единственная опора в нашей жизни. Есть интересный рассказ из жизни Ганди. Его упрекали в том, что он подстрекал бедноту к забастовке: это-де не соответствовало дальнейшей его деятельности; и он дал замечательное объяснение. Он говорит: эти люди были трусы; я их научил насилию, чтобы победить трусость; а когда трусость в них была побеждена, тогда я их научил любви, чтобы победить насилие. Так бывает с каждым из нас. В нас есть свойства, которые неприглядны, но в данное время ничем не могут быть заменены. Человек, который труслив, с радостью назовет свою трусость кротостью и смирением. Ни в коем случае нельзя ему дать это сделать. отсюда: http://www.metropolit-anthony.orc.ru/pered/pb_113.htmкнига: http://www.metropolit-anthony.orc.ru/pered/a_main.htm

Mon, Mar. 29th, 2010, 11:55 pm

Великие святые

Fri, Mar. 5th, 2010, 03:38 pm

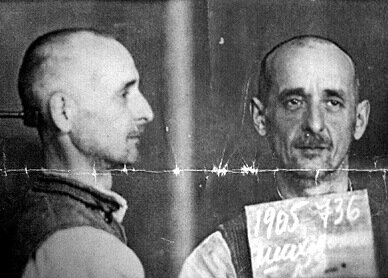

протоиерей Константин Шаховской

протоиерей Константин Шаховской протоиерей Константин Шаховской В продолжение материала о Псковской православной миссии на оккупированных территориях (1941—1944 гг.) (Части статьи: 1, 2, 3, 4) привожу статью из Церковного вестника - официальной газеты Русской Церкви: Устоявший в эпоху гонений. Судьба участника Псковской миссии В городе Пскове состоялась выставка, посвященная памяти протоиерея Константина Шаховского, исповедника веры XX века. В экспозицию вошли письма и рисунки, которые отец Константин присылал в 1945–1956 годах из лагеря и ссылки своей семье. В день открытия выставки, 25 октября, состоялся вечер памяти отца Константина, в котором приняли участие его духовные чада, родственники, а также исследователи его наследия. На выставке, разместившейся в Псковской областной библиотеке, представлены письма и фотографии из семейного архива Шаховских, копии документов из следственного дела и постановления о реабилитации. В экспозиции также можно увидеть предметы, сделанные руками отца Константина в лагере — ложку и нательный крест. Письма и рисунки отец Константин присылал из лагеря, а потом из ссылки, которую он отбывал в Томской области. Практически каждое письмо сопровождалось рисунком — маленьким подарком любимой дочери Елене. Рисунки были выполнены природными красками (кора деревьев, уголь, высушенные и истертые цветы и трава), тушью и химическим карандашом. Среди них есть северные пейзажи, изображения животных, цветы, иконка Пресвятой Богородицы, графические зарисовки стен Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Сила духа позволила о. Константину переплавить страдания в настоящие произведения искусства, наполненные любовью к природе и обращенные к детям. Семья отца Константина, принадлежащая к старинному княжескому роду Шаховских, происходила из Холмского уезда Псковской губернии (имение Боброво). Отец семейства, князь Яков Михайлович Шаховской, агроном по профессии, был предводителем Холмского уездного дворянства, служил директором сельскохозяйственного училища в Пскове. В 1919 году он был арестован псковским ЧК и чудом избежал расстрела. В период пребывания Белой армии в Пскове Яков Михайлович заведовал Красным Крестом. С отступающими частями Белой армии он вместе с семьей выехал в Эстонию, в городок Печоры. Там Шаховской служил санитаром в тифозном бараке. В семье Шаховских было пятеро детей — две девочки и три мальчика. Константин был младшим. Он родился 29 октября 1905 года. Учился в Тартуском университете, был членом эстонского отделения Русского студенческого христианского движения (РСХД). В 1936 году окончил Печерскую духовную семинарию и поступил на богословский факультет Варшавского университета, который окончил со степенью магистра богословия.

Перед рукоположением, которое состоялось 27 сентября 1937 года, Константин Яковлевич женился на дочери печорского учителя Елизавете Петровне Нестеровой. Первым местом его священнического служения стал погост Сенно. В Псковской миссии

Осенью 1941 года отец Константин вошел в число сотрудников Псковской православной миссии.

Главным делом Псковской миссии было возрождение церковной жизни на оккупированных территориях. При этом деятельность миссионеров не ограничивалась только стенами храмов, не менее важным было их миссионерское служение. Священники и миряне несли проповедь Евангелия, проводили внебогослужебные беседы, создавали кружки для детей и молодежи. Миссия издавала журнал «Православный христианин», ее сотрудники выступали по радио со специальными миссионерскими программами. Именно в этой работе кроется секрет успеха Псковской миссии.

С другой стороны, заслуга миссионеров состоит в том, что они помогали физически и духовно выжить местному населению. Советские люди за годы деятельности Псковской миссии стали возвращаться к осознанию себя народом Божиим. Именно этого не могла простить псковским миссионерам советская власть. Лучшие из них были осуждены на долгие сроки лагерей, обречены на медленную смерть. «Кровь мучеников — семя Церкви», эти слова Тертуллиана в полной мере применимы к исповедникам и мученикам из рядов Псковской православной миссии.

( Read more... ) Арест и лагеря

Протоиерей Владимир Попов, настоятель храма Святителя Николая в Любятово (г. Псков), зять протоиерея Константина Шаховского, сохранил в памяти некоторые яркие свидетельства следующего периода его жизни. «В 1945 году отец Константин был арестован сотрудниками СМЕРШа и отправлен в Ленинград, в печально знаменитые “Кресты”. Полгода он подвергался жестоким пыткам и моральному давлению. Следователь пытался добиться от обвиняемого признания в шпионской деятельности в пользу германской разведки и раскрытия его агентурной сети. В какой-то момент наступил предел человеческим силам и… отец Константин написал список завербованных им агентов. В тот момент, как рассказывал сам священник, он молился Господу, чтобы не ошибиться. Батюшка составил список тех из своих прихожан, кого он отпевал в период немецкой оккупации. Следователь после проверки списка вернулся разъяренный, но оставил попытки вскрыть агентурную сеть».

Протоиерей Константин Шаховской был осужден Ленинградским военным трибуналом по 58-й статье на 10 лет лагерей плюс 5 лет ссылки в Сибири. Так случилось, что там же в Мордовии, куда его отправили, в поселке Тогур находилась в ссылке родная сестра отца Константина — Ксения Яковлевна. В 1955 году, после того, как у священника закончился срок заключения, он приехал к сестре. В трудных условиях пригодились прежние навыки отца Константина. В молодые годы он был хорошим охотником. Именно это умение поддержало их с сестрой в голодных условиях ссылки. Попытки вербовки

В 1956 году отец Константин, фактически еще не освободившись, получает возможность совершать богослужения. Позже ему удалось перевестись в Томск. Там состоялась неудачная попытка его вербовки органами госбезопасности. Как рассказал протоиерей Владимир Попов, «епископ Иоанн (Разумов) возглавлявший тогда Псковскую кафедру, также пытался уговорить отца Константина подписать обязательства, но не выполнять их, при этом получить место настоятеля кафедрального Свято-Троицкого собора. Священник отказался от компромисса и лишился возможности служить в псковских храмах». Об эпизоде вербовки вспоминает и младшая дочь протоиерея Константина Шаховского — Татьяна. Как раз тогда она впервые смогла познакомиться со своим отцом, хотя ей в то время было уже 12 лет. Однажды ночью раздался стук в окно, и на пороге появился отец. Татьяна сразу, как была в ночной рубашке, бросилась к нему на шею. И тут же отпрянула: «А вы, правда, мой папа? Я вас не узнала». Очевидно, и он не узнал дочь, которую последний раз видел в двухлетнем возрасте. Как же о. Константин оказался в родном доме? Его привезли из Сибири в Псков, предложили полное восстановление в правах, пообещали должность настоятеля, а взамен потребовали подписать бумагу о сотрудничестве с органами госбезопасности. «Он, как опытный зек, решил воспользоваться случаем и сказал, что должен посоветоваться с семьей, — рассказала Татьяна Константиновна. — Ему дали три дня на размышление и свидание с семьей. Об этом и рассказал отец в ту ночь. Через три дня он вернулся в Псков, на вокзале его уже ждали два человека в штатском. Отец отказался от предложения сотрудничества, несмотря на настойчивые уговоры, и вернулся обратно в сибирскую ссылку». ( Read more... ) Sat, Feb. 20th, 2010, 01:18 pm

Ирена Сендлер (15.02.1910—12.05.2008)

Нобелевская премия для пани Ирены

Она спасала детей в Варшавском гетто. Это была целая система спасения в самом центре отчаяния, безнадежности и мрака

Предуведомление от tapirr: Дорогие друзья! Говоря о преступлениях большевиков и Красной Армии в ходе Второй Мировой войны, не следует забывать и о преступлениях мерзкого национал-социалистского режима III Рейха. А особенно не следует забывать о тех людях, что отдавали свои жизни (как пани Ирена, отдававшая свою жизнь, но чудов не погибшая; или как наша святая - преподобномученица Мария (Скобцова), замученная в концлагере) ради спасения других. Вот - прекрасная статья Алексея Поликовского.

В 1940 году Ирене Сендлер было тридцать лет. Она ходила в Варшавское гетто и носила туда еду, лекарство, одежду. Вскоре немцы издали запрет на посещение гетто. Тогда Ирена Сендлер устроилась на работу в муниципалитет и продолжала ходить туда как работник санитарной службы. В это время она уже была членом подпольной польской организации «Жегота», созданной для спасения евреев.

В гетто Ирена Сендлер ходила по домам, подвалам, баракам и везде отыскивала семьи с детьми. Она предлагала родителям отдать ей детей, чтобы вывезти их из гетто. Гарантии никакой. Ее могли арестовать при выезде из гетто, могли по доносу схватить потом, уже за стенами гетто; немцы также могли отыскать детей по ту сторону стены и отправить их в Треблинку. Но все же родители отдавали Ирене Сендлер своих детей. В разных источниках называется разное количество детей, вывезенных Иреной Сендлер из гетто, но никто не называет цифру меньше, чем 2400. Возраст — от 6 месяцев до 15 лет.

Ирена Сендлер, эта маленькая круглолицая женщина, была не только смелым человеком, но и очень организованным, ответственным работником. На каждого ребенка она заводила карточку, где записывала его прежнее имя, его новое имя, а также адрес приемной семьи. Много написано и много известно о польском антисемитизме во время войны, но были и такие семьи, которые в это голодное время брали детей к себе, была и организация «Жегота», и была Ирена Сендлер. Из польских семей детей распределяли по детским домам уже как польских детей. Адрес и номер детского дома Ирена Сендлер тоже заносила в карточку. Это была целая система спасения, которая работала в самом центре отчаяния, безнадежности, голода, мрака и уничтожения.

Ирена Сендлер была арестована по доносу анонима. Аноним не раскрыт до сих пор и уже никогда не будет раскрыт. Этот человек так и уходит во тьму времени без имени и фамилии. Просто фигура без лица и голоса, просто темный силуэт на фоне светлого окна.

Оставаясь анонимом, он отказывался от вознаграждения. Значит, им двигала не корысть. <...>

Он был осторожным, осмотрительным человеком. Гарцевать со своим доносом на свету всеобщего обозрения он не хотел. Сообщил куда надо, проявил бдительность, удовлетворил свою страсть к порядку — и живи спокойно дальше.

В гетто Ирена Сендлер ходила с иконкой, на которой было написано «Я верю в Бога». С этой иконкой она и попала в гестапо. В гестапо Ирене Сендлер сломали руки и ноги. Немцы хотели знать, как работает «Жегота» и кто за ней стоит. Это, кстати, хотят знать любые представители власти, помешавшиеся на своей власти. Они не могут понять, что за людьми никто не стоит, что люди действуют по собственной воле, по своему свободному усмотрению. Я никого ни с кем не сравниваю, я никак, ни в коем случае не сравниваю нацистскую власть в Польше ни с кем. Я только говорю о некоторых психических чертах, свойственных некоторым людям в сходных социальных позициях. Когда я писал о дольщиках, объявивших голодовку в Домодедове, один представитель власти убеждал меня с жаром и пылом, что за голодающими кое-кто стоит. То, что люди могут сами бороться за свои права, казалось ему невозможным.

Стеклянную банку со своей картотекой Ирена Сендлер зарыла в саду у своей подруги. Она не выдала немцам расположение дерева, под которым зарыта банка, и таким образом не дала им разыскать спасенных ею детей и отправить их в Треблинку. Она не выдала и своих товарищей из муниципалитета, которые делали для детей документы. Не выдала она и тех, кто помогал ей выводить детей через здание суда, примыкавшее к гетто. Она не только не выдала никого, она еще и не разучилась улыбаться. Все, кто встречался с ней, пишут, что она всегда улыбалась. На всех фотографиях, что я видел, на ее круглом лице была улыбка.

Ирена Сендлер действовала не одна. Например, во всех рассказах о ее деятельности в гетто упоминается шофер грузовика, в кузове которого она вывозила детей. В некоторых источниках речь идет не о грузовике, а о телеге, и не о шофере, а о вознице. Может быть, это путаница, а может, были и грузовик, и телега, и шофер, и возница.

У шофера была собака, он сажал ее с собой в кабину. Как только он видел немцев, он безжалостно нажимал собаке на лапу, и та, бедная, заходилась жалобным лаем. Лай должен был заглушить плач, если бы он в этот момент раздался из кузова. Собака не понимала, чем провинилась и за что хозяин ногой в тяжелом сапоге бьет ей по лапе. Но собаки быстро учатся, и скоро она уже поднимала лай по первому движению ноги хозяина. Эта собака тоже участвовала в спасении детей.

Были не только шофер грузовика, и не только возница телеги, и не только собака, которую я представляю беспородным крупным псом серо-рыжей масти, с влажным носом и блестящими голодными глазами. Были еще и люди, которые выкупали Ирену Сендлер из гестапо. Хваленая немецкая бюрократия оказалась продажной. Это счастье, что бюрократы бывают продажными, коррупция в некоторых условиях — единственный путь, ведущий к спасению жизни или к справедливости.

Сумма, за которую неведомый гестаповец согласился выпустить Ирену Сендлер из тюрьмы, нигде не указана. Я думаю, все бумаги были оформлены правильно. То есть протокол расстрела был написан безупречно и пошел по инстанциям. В бухгалтерии его вложили в правильную папку и выписали соответствующие суммы. Возможно, кто-то даже получил премию за то, что расстреливал в нерабочие часы. На кремацию тела тоже было выписано сколько-то рейхсмарок, которые, надо полагать, польский могильщик или немецкий солдат со спокойной душой положил в карман и пропил в пивной.

Только самого расстрела не было.

Выкупленную Ирену Сендлер с переломанными руками и ногами и распухшим от побоев лицом немцы выбросили в лесу из машины. Выкупленную Ирену Сендлер с переломанными руками и ногами и распухшим от побоев лицом немцы выбросили в лесу из машины.

Люди из «Жеготы» подобрали ее. Иконка была при ней. Подполье снабдило ее документами на другую фамилию. До конца войны она в гетто не появлялась. Да и появляться было негде: весной 1943 года немцы решили окончательно ликвидировать гетто. Отряды СС, войдя в гетто, нарвались на огонь, который велся с крыш, из окон и даже из подземных коллекторов. Это было первое восстание в европейском оккупированном городе, и немцам не удавалось подавить его два месяца. С Францией они справились быстрее.

После войны Ирена Сендлер отрыла свою стеклянную банку. Она была очень упорная женщина. Она достала свои карточки и попыталась отыскать спасенных детей и их родителей. Она одна-единственная знала, какие польские имена носят выведенные из гетто еврейские дети и в каких детских домах они живут. Ничего не вышло, ей не удалось воссоединить семьи. Родителей у детей больше не было.

Ирена Сендлер тихо жила в своей однокомнатной квартирке в Варшаве. Я был в Варшаве в 1983 году. Военное положение в Польше было введено только что. Я помню, как бродил по мрачным, заснеженным улицам и заходил в католические храмы. Помню поддон в продуктовом магазине, на котором в лужице крови лежала одинокая кость с наростами мяса. Помню угрюмые лица поляков. Теперь я думаю, что во время тех моих блужданий по незнакомому городу, в тех магазинах среди мрачных людей, в тех соборах, где я тихим чужаком стоял за спинами молящихся, я мог встретить её. Как жаль, что не встретил.

( Read more... )

Tue, Jan. 26th, 2010, 03:57 pm

Аркадий Малер об Александре Мене

В связи с юбилеем мученика за Христа протоиерея Александра Меня, продолжаем тему, начало которой: 1 2 У истоков современной миссии В связи с юбилеем мученика за Христа протоиерея Александра Меня, продолжаем тему, начало которой: 1 2 У истоков современной миссии

Аркадий Малер

"22 января 2010 года протоиерею Александру Меню исполнилось бы 75 лет. Сама возможность этой миссии в откровенно враждебных условиях и выживание самого отца Александра до 1990 года уже были чудом, которое настолько трудно постичь, что очень многие после его убийства решили просто забыть о нем, как будто его и не было. А как только выяснилось, что сама его фигура оказалась проблемной в сугубо церковном контексте, то эти же люди тут же нашли повод объяснять свое забвение, как будто сами во всем руководствуются исключительно церковными критериями. Количество людей, пришедших в Русскую Православную Церковь Московского Патриархата благодаря проповедям отца Александра Меня всегда больше, чем мы можем себе представить. Многие из них сейчас, полушепотом, на ушко признаются - "на самом деле, меня с самого начала в Церковь привел Мень", и отводят глаза, как будто в чем-то извиняясь. Причем, речь идет далеко не только об "интеллигенции" - отец Александр был настоящим народным проповедником, к нему стремились вполне простые люди со всех концов советской империи, потому что именно из его текстов, случайно найденных у знакомых своих знакомых, они впервые узнавали о Боге. Убийство отца Александра 9 сентября 1990 года закрывает собою необъятный мартиролог священнослужителей, уничтоженных при советской власти и, при этом, открывает перечень убийств священников пост-советской России, который через девятнадцать лет составил уже 26 имен. Вот слова об отце Александре Мене, сказанные митрополитом Антонием Сурожским: "Мы не смеем говорить о своей оставленности, об одиночестве, о сиротстве! Отец Александр не умер, а приобщился к Жизни Божественной, остался для своих - знаемых и незнаемых, Пастырем добрым, молитвенником, ходатаем, заступником! И зовёт он каждого, кто его любил, кто в нем видел образ истинного христианина на Путь Крестный и к славе Воскресения! «Будьте мне последователями, как и я последователь Христов!"То, что убийство отца Александра не раскрыто до сих пор, не имеет никакого оправдания, а объяснения этого позора звучат чудовищно. Как у первопроходца, проложившего дорогу народной миссии в современной России, у отца Александра было две проблемы - он был слишком прекрасен во всем и слишком добр к своей аудитории. Первая проблема отражалась на том, что некоторые из его паствы видели в нем главного авторитета по всем вопросам и приходили уже не столько к Богу, сколько к самому отцу Александру. Необходимо признать, что сам он нисколько не был в этом виноват - он был очень скромен и являл собою прямую противоположность многим нашим "младостарцам", паразитирующим на человеческих слабостях.

Он был просто, объективно прекрасен и людям было уже трудно воспринимать само христианство вне отца Александра. Одна его поклонница признавалась мне, что ей очень трудно было ходить к нему на службы и, тем более, исповедоваться, потому что "он был слишком красив как мужчина" и его службы превращались в очень яркие "зрелища", как будто отвлекающие от Бога. Конечно, подобная впечатлительность - это личная проблема самой этой поклонницы, а избыточное внешнее совершенство любой проповеди все-таки лучшая крайность, чем её бесцветность, которая встречается гораздо чаще.

Но это совершенство стало причиной той бесконечной зависти, которую испытывают к отцу Александру до сих пор. Он явил собой исключительный пример слишком умного, слишком образованного, слишком красивого, слишком успешного миссионера, да ещё в эпоху, когда об открытой миссии в народе и мечтать было невозможно, и поэтому стал объектом не столько даже травли (потому что любая травля - это тоже реклама), а сколько даже планомерного замалчивания. " Далее - по ссылке:

Полностью статья тут.

Тут небольшая дискуссия.

В частности, я пишу:

"О.Александр был принципиальным и последовательным экуменистом (оставаясь принципиальным и последовательным православным).

Экуменизм (подлинный, а не релятивизм, не смешение "всего в одну кучу") видит различия между исповеданиями, но понимает, что НЕСМОТРЯ на эти различия - в главном сохраняется единство. Единство православия, католичества и поротестантизма. Такова была позиция о.Александра.

На то, что ![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) arkadiy-maler@lj хотел бы когда-нибудь увидеть ----статью в оправдание о.Александра Меня как безупречного догматиста и оппонента католичеству и протестантизму---- arkadiy-maler@lj хотел бы когда-нибудь увидеть ----статью в оправдание о.Александра Меня как безупречного догматиста и оппонента католичеству и протестантизму----

я:

"Соотвественно, он не был оппонентом им. Он искал путей нахождения единства с ними, а не путей размежевания.

Он видел в поиске такого единства исполнение заповеди Христа "Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, а Я в Тебе".

Fri, Jan. 22nd, 2010, 02:28 pm

22 января: Сахаров и Мень

Не люблю даты (типа, в этот день ровно 528 лет назад... и т.д.) Но сегодняшний день связан с особенно почитаемыми мною людьми: 30 лет высылки в г.Горький Андрея Дмитриевича Сахароваи 75 лет со дня рождения священномученика протоиерея Александра Меня. Это те люди, благодаря которым понимаешь - и в ХХ веке не всё было в России так плохо, раз рождались такие гиганты духа и воли. Также сегодня - день памяти священномученика митрополита Филиппа (Колычева), убитого по приказу царя Ивана Грозного.

Thu, Nov. 26th, 2009, 03:36 pm

Патриарх Павел

Мне тоже фото понравилось (виа ![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) kruglov-s-g@lj kruglov-s-g@lj)

Sat, Nov. 21st, 2009, 02:00 am

Павел Сербский

|

История современной Польши обязательно включает в себя страницы с деятельностью Солидарности. С которой неразрывно был связан Ежи Попелушко — католический священник, первый отправившийся на бастующий металлургический завод в Варшаве в 1980 году, чтобы отслужить там мессу по просьбе сталеваров.

История современной Польши обязательно включает в себя страницы с деятельностью Солидарности. С которой неразрывно был связан Ежи Попелушко — католический священник, первый отправившийся на бастующий металлургический завод в Варшаве в 1980 году, чтобы отслужить там мессу по просьбе сталеваров.

![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif)

Выкупленную Ирену Сендлер с переломанными руками и ногами и распухшим от побоев лицом немцы выбросили в лесу из машины.

Выкупленную Ирену Сендлер с переломанными руками и ногами и распухшим от побоев лицом немцы выбросили в лесу из машины.