[Recent Entries][Archive][Friends][User Info]

Below are 14 entries, after skipping 40 most recent ones in the "varjag_2007" journal:| July 11th, 2009 | |

|---|---|

| 02:09 am [Link] |

Россия - зона упущенных возможностей в мозгах наследников ЯковлеваО попытках социально-культурного управления применительно к концепции «Ледокола»

В настоящее время наследники А.Н. Яковлева продолжают напряженную работу по заполнению дыр в специфически-либеральном изображении истории России. Задача состоит не только и не столько в «манипуляции сознанием», как это описывает С.Г. Кара-Мурза. Принципиальная задача – создание специфического дискурса, некой системы ссылок, выходить за границы которой для типичного представителя паствы, не будет никакой необходимости. Все значимые события истории России должны быть описаны и интерпретированы в рамках данного дискурса. В свое время в СССР были одновременно актуализированы два диссидентских направления мысли: Солженицына и Сахарова. По здравому уму эти авторы представляли совершенно противоположные идеологии. Солженицын – ярый русский националист, Сахаров – космополит. Тем не менее, обычный советский интеллигент шел одновременно за обоими, главное, что против коммунистов и советской власти. Потом по постсоветскому пространству прокатились оранжевые революции. Обычно против демонизированной власти формировалась широкая коалиция, в которую включались: «просоветские» и «социалистические» силы, периферийные либералы, националисты. Опять таки формально это все предельно противоречащие друг другу идеологии! Но это совершенно перестало всех смущать: пришел постмодерн. Симптом этой же болезни: современные постмодернистские игры с концепциями Резуна и Солонина. В свое время Резуном была предложена концепция СССР (подробнее здесь: http://jim-garrison.livejournal.com/8474.html), как даже не государства, а чингисхановой орды, т.е. государственной организации одержимой одной целью – военным захватом мира (Мировой революцией). Все действия СССР во внешней (привод Гитлера к власти, разжигание Второй Мировой войны, подготовка «освободительного похода» в Европу и пр.) и внутренней (коллективизация, индустриализация, репрессии) политике были обусловлены именно целями СССР. Модель строилась на опровержении хрущевско-брежневской модели истории СССР и обладала (вне зависимости от целей ее создания) определенной эвристической ценностью. Дело в том, что к моменту актуализации «суворовской» концепции в отечественной истории ХХ века царил хаос. Своим знаменитым докладом на ХХ съезде Хрущев определил, что Сталин был сумасшедшим, который ни с того ни с сего вместе с Берия устроил в стране жуткий террор. Сталин был объявлен безумцем, но в то же время советский строй в соответствии с положениями марксизма был наиболее прогрессивным. В брежневское время убрали некоторые острые углы, но так или иначе модель оставалась. Когда за дело взялись прорабы перестройки во главе с Яковлевым А.Н., то ревизии подвергся марксизм, а октябрьская революция, а следовательно и вся история в ХХ веке. Теперь кровавыми маньяками стали большевики в целом, а главным злом на планете коммунизм. Вместе с тем хрущевские утверждения о Сталине были встроены в новую историко-политическую мифологию. Таким образом, на момент актуализации «Ледокола» господствовали концепции, которые события тридцатилетнего правления Сталина описывали через безумие, кровавый абсурд, паранойю, иррациональную жестокость и т.д. На фоне этого «Ледокол» смотрелся выигрышнее, он разумно объяснял исторические события, описывал предков пусть и злодеями, но не идиотами. В начале 90-х произошел взрывной рост популярности книг Резуна (в том числе и элитной популярности, например, среди военных, журналистов), однако по некоторым причинам официального признания его идеи не получили. Однако далее началось интересное. Широкий резонанс концепции вызвал значительные дискуссии, пошел так сказать "ледокольный набор" в историки. Результатом стало формирование определенного сообщества историков, одним из лидеров которого стал Алексей Исаев. Вышедшая в 2004 году книга Исаева «Антисуворов» (идеи которой обкатывались неформальным клубом историков) стала определенным водоразделом, с этого времени маятник качнулся не в сторону идей Резуна. Историческая литература нового поколения на порядок качественнее как советской, так и "ледокольной". В интеллектуальном пространстве Резун практически уничтожен. Однако в политическом пространстве все происходило совершенно по-иному. Отечественные периферийные либералы взяли идеи Резуна на вооружение. Крах ялтинского мира потребовал идеологических оснований для его пересмотра. В качестве такого основания была использована концепция «двух тоталитаризмов», в соответствии с которой гитлеризм/ и сталинизм/коммунизм являлись равнозначными тоталитарными идеологиями, одинаково террористическими и в равной мере ответственными за разжигание Второй Мировой войны. В этих условиях «Ледокол» прекрасно подходил к задаче, возлагая практически всю ответственность за Вторую Мировую войну на СССР. Кроме того, «Ледокол» прекрасно подходил для идеологии как новых (Украина, прибалтийские страны, Грузия), так и старых (Польша) стран-лимитрофов, с помощью которых вокруг России начал выстраиваться санитарный кордон. Помимо этого, российским периферийным либералам «Ледокол» очень выгоден еще по одной причине. Так, всегдашним аргументом государственников является необходимость мобилизации экономики и концентрации всех ресурсов в руках государства в случае необходимости. «Предельным образцом» этой необходимости являлась подготовка к войне в 30-40 годы ХХ века. Однако, используя «Ледокол», периферийные либералы теперь утверждают, что без политики СССР Второй Мировой войны вообще бы не было. Сейчас (несколько последних лет) происходит очень интересный процесс: процесс одновременной раскрутки и использования одними и теми же лицами трудов нового ревизиониста Солонина и концепций Резуна. Подробно это описано Владимиром Веселовым здесь: http://actualhistory.ru/polemics-suvorov-vs-solonin. Так, концепция Марка Солонина – ревизиониста и сторонника того, что Сталин готовил освободительный поход в Европу весьма и весьма значительно противоречит концепции Резуна, но в политически - «главном» - во всем виноваты проклятые коммунисты они сходятся. И происходит потрясающая вещь: одни и те же структуры (например, «Эхо Москвы» и радио «Свобода») используют одновременно и того и другого, повторяя тем самым старую историю про Солженицына и Сахарова. Разумеется, такие игры с сознанием своей паствы ни к чему хорошему для этого самого сознания не приводят, ибо предполагают разрушение рациональности сознания. Таким образом, в обозримом будущем мы будем наблюдать использование концепций Резуна и Солонина совершенно вне зависимости от того, будут они опровергаться научным сообществом или нет. Поводом к написанию этого текста послужили разговоры с некоторыми весьма специфическими людьми: http://far-west.livejournal.com/210891.html http://far-west.livejournal.com/216369.html http://far-west.livejournal.com/220262.html http://far-west.livejournal.com/225581.html Tags: Россия, СССР, геополитика, история, ревизионизм |

| July 8th, 2009 | |

| 12:45 am [Link] |

Об УЖОСах советской русификации Украины У меня появилось много новых читателей, в том числе тех, кто или находится далеко от Украины, или в силу возраста может принять за чистую монету надгробные завывания современных ющенковских мифотворцев-геббельсоидов о том, что в советское время Украина была "зоною культурного лиха" ("зоной культурного бедствия"), а не развитой республикой, где государство бережно лелеяло и поддерживало украинскую культуру, зачастую, как мы видим по дню сегодняшнему, искусственно. Поелику сейчас, когда казалось бы, развитию украинской культуры сняты все нарисованные в воспаленном воображении препятствия, она действительно превратилась в зону культурного бедствия. Для этих читателей дублирую пост "Советская "русификация" Украины..."

«…опертя процесу ухвалення та прийняття державних рішень на історію є не лише можливим, а й необхідним. Тому не слід автоматично негативно сприймати все, що пов’язане з політикою історичної, а краще сказати — бо ж перша надто широка, — політикою національної пам’яті.

Потреба такої політики в українських реаліях — особливо гостра. Адже тут досі активною залишається «історична пам’ять» (беру визначення в лапки, оскільки лише умовно можна говорити про історичність цього явища і його схожість на пам’ять), сформована радянською історіографією для обслуговування тоталітарного режиму… Небажання зачіпати радянську «історичну пам’ять» у незалежній Україні можна пояснити кількома важливими моментами. Насамперед не було достатньої кількості людей, зацікавлених у переоцінці минулого… бажання по-новому подивитися на українське минуле, відкрити його невідомі чи спотворені сторінки залишилося в дуже невеликої кількості людей. Це насамперед ті, хто постраждав від радянської влади, хто через особисті переживання не міг прийняти радянської моделі історичної пам’яті, ніколи її не приймав і, отримавши можливість бодай говорити вголос про свій досвід, кинувся виконувати просвітницьку місію. Саме такі люди стали головними дослідниками так званих білих плям історії…»

Здесь могу добавить, что согласно официальным данным архивов ФСБ, помимо амнистированных вследствие покаяния или вернувшихся к нормальной жизни после пребывания в лагере членов банд УПА, таких с 1961 года по 1989 год было около 1000 человек. Т.е. именно ради этой тысячи (добавить сюда их родственников) и затеяна эта «историческая прачечная». Если, конечно, не касаться геополитической составляющей.

Не прошло и нескольких дней после появления сбушного идеологического «темника», как вчера в вечерней программе ТСН прошел сюжет о том, что «70 років тому радянська влада закрила українські школи». Я раньше наивно считала, что существуют три вида лжи: ложь, чудовищная ложь и статистика. Оказалось, все они меркнут перед ложью, распространяемой с подачи президента Украины под чутким руководством СБУ, которое, видимо, только в переписывании заново видит основную задачу защиты безопасности Украины. Диктор бодро выстреливала в эфир: «створювали "єдиний радянський народ" - без національної пам'яті, із єдиною історією, єдиним майбутнім, і із єдиною мовою – російською… Після підйому української школи в 20-х роках, вже у 30-х вона пішла на спад. Політика русифікації, і не тільки в Україні, була добре спланована».

Что ж, я как раз являюсь незаангажированным свидетелем политики «советской русификации украинского народа». Мне с детства об этом прожужжали уши многие представители так называемой творческой интеллигенции. Поэтому ретроспективно могу сравнить, как было во время колониальной зависимости от России, и как стало теперь, в «часи незалежності».

Киев, действительно, еще с дореволюционных времен был в большинстве русскоязычным городом. Особенно до Бабьего Яра. Так что сегодняшние радетели «чистоты крови» должны быть, впрочем, как и на западной Украине, благодарны гитлеровцам и их пособникам из ОУН за смену процентного национального состава киевлян. Об украиноязычном населении Киева до революции можно судить по фильму «За двумя зайцами». После Октябрьской революции ситуация не слишком изменилась, разве что добавилась, взращенная благодаря титаническим усилия ВКП (б) украинская творческая интеллигенция.

К примеру, в школе, где я училась, было 125 человек. Ни один бюджет не выдержит содержания штата учителей для таких маленьких школ. Но хотя в рядом находящихся русских школах училось по тысяче человек в три смены, было принято политическое решение школу сохранить. Ведь это скандал! Закрыть украинскую школу, да еще в центре города. Ее просто соединили в другой – русской, дали номер нашей и все последующие наборы принудительно учились уже по-украински.

Теперь немного про «занепад» украинского языка в информационной сфере. В 70-е – 80- е в год выходило примерно 9 тыс. наименований книг общим тиражом около 190 млн. Из них 100 млн. – на украинском, 90 – на русском. Сегодняшним пЫсьменнЫкам и не снились тиражи по 65 тыс. экземпляров, а такие как Драч, Павлычко, Загребельный, Олесь Гончар и другая писательская номенклатура имели тиражи гораздо выше. «Двадцать лет запрещенный», как сегодня лживо пишут, роман Гончара «Собор», вышел в год издания аж три раза – сначала в мягкой обложке в серии «Романи та повісті», потом два раза – в твердой обложке. Это не говоря о всесоюзном бенефисе этого романа.

Все республиканские и областные телеканалы были на украинском языке. «Промінь» и другие радиоканалы, думаю, помнят многие. На украинском выходило большинство республиканских, областных и районных газет Украины. Выходила куча ярких, интересных журналов: «Дніпро», «Всесвіт», «Київ», «Вітчизна», «Прапор», «Наука та релігія», «Україна», «Перець». Вообще, для русскоязычных авторов на Украине выходил только один толстый журнал – «Радуга». Для детей, в отличие от сегодняшего «нЭзалежного бутя» выходили на украинском языке десятки газет и журналов. Стоимостью от 1 копейки за газету «Зірка» до 20-30 копеек за журнал. Среди них для детей и молодежи: уже названная «Зірка», «Барвінок», «Малятко», «Піонер», «Зміна», «Піонерія», «Знання та праця», «Ранок», «Наука і техніка» и многие другие. Я не упоминаю специализированные типа журнала «Археологія України», областные или ведомственные.

На проспекте Победы находился огромный издательский комбинат «Радянська Україна», в его помещении – кроме редакций десятков газет и жкрналов – логика ведь позсказывает, что если на украинском выходила газета «Говорить і показує Україна», то и передачи были на украинском. В здании комбината также находилось огромное, с корреспондентской сеткой по всему миру украиноязычное Радиотелеграфное агенство Украины (РАТАУ). Теперь это малоконкурентное агенство Укрінформ.

Назовем теперь некоторые издательства, которые миллионными тиражами выпускали на украинском зыке классику мировой литературы, а также украинских и советских авторов. Издательсов детской литературы «Веселка» (раньше «Дитвидав»), издательства для молодежи «Молодь» и «Дніпро». «Радянський письменник», «Укрполітвидав», «Каменяр», «Музична Україна» выпускала ноты, песни, а также литературу этнографических экспедиций по украинской глубинке. «Радянська школа» и «Вища школа» - учебники для средней и высшей школы, а также многочисленную техническую и другую литературу. Издательство «Мистецтво» - альбомы живописи и литературу по искусству. «Академкнига», «Наукова думка» - научную литературу. Практически в каждой области существовали областные издательства, к примеру издательство "Крим", которое выпускало прекрасные книги на украинском языке. Приведу примеры названий нескольких книжных серий, которые на протяжении многих лет выпускались для бесправных безъязыких и бессловесных украинских «рабов Москвы». В серии «Вершини світової лірики» выходила в переводах лучших украинских переводчиков лучшая зарубежная поэзия. «Вершини світового письменства» говорят сами за себя. В серии «Шкільна бібліотека» массовыми тиражами выходила украинская и зарубежная классика на украинском языке. Точно так же, как и в серии «Бібліотека художніх творів для підлітків та юнацтва «Джерело». В серии «Бібліотека поета» выходила классика украинской поэзии. Название серии «Життя славетних» говорит само за себя. Так же, как и серии "Давньоруські та українські літописи".

Я назвала далеко не все. Но это и есть итоги «советской русификации Украины». А теперь немного фотоиллюстраций:

бібліотека" Tags: СССР, Украина, мифотворчество, модерн |

| July 6th, 2009 | |

| 07:16 am [Link] |

Таких игрушек в СССР не было! Мой пост "Игрушки нашего советского детства" по сих пор публикуется на тех или иных ресурсах и тогда ко мне заваливает куча озабоченных демофашистов, лексическое богатство которых ограничивается словосочетанием "унылое говно". Что весьма показательно. Это люди, патологически неспособные к творческому процессу, а потому лишенные малейшей фантазии. Своим постом я всего лишь хотела напомнить о тех временах, которые принято называть "золотым временем СССР", но, видимо, коснулась весьма актуальной темы. Дело в том, что многие люди, еще недавно отвергавшие все советское, вдруг стали ностальгировать по тому еще недавнему времени. Многие состоввшиеся, успешные люди, остановившись на миг в своем беличьем колесе погони за успехом, поняли, что в обмен на машины, мобилы, фабрики звез, маленький искусственный потребительский рай им пришлось заплатить свободой и человечностью.Советский мир позволял им быть человечными, а современность — нет. Вспоминаются слова великого мечтателя Антуана де Сент-Экзюпери "Работая только ради материальных благ, мы запираемся в одиночестве, и все наши богатства - прах и пепел, они бессильны доставить то, ради чего стоит жить". Вся индустрия капиталистического мира заточена на то, чтобы лишить человека способности к творчеству, превратить его в идеального потребителя. Как в романе Стругацких "Понедельник начинается в субботу" - кадавр - человек, удовлетворенный желудочно, сворачивающий в жажде потребления вокруг себя пространство. И игрушки тоже выполняют в этом свою функцию. Один комментатор моего поста язвительно вопрошал меня под комментом о том, что я любила делать игрушки из шишек, спросил: "Зачем же я делала игрушки из шишек, если по моим словам мне присылали игрушки из Канады?" Не понять этим убогим... Игрушки были в СССР не очень яркие, куклы не очень нарядные, но помимо внешней оболочки игрушки должны нести внутренний смысл, нести развивающую функцию. Очень хорошо по этому поводу сказал один комментатор моей публикации"В любой "детской индустрии" - включая сюда производство игрушек, детской иллюстрации, литературы, мультипликации и проч. - обязательно присутствуют две установки, одна из которых является доминирующей. . Она во-первых должны ребёнка привлечь (соблазнить, заинтриговать, заставить просить родителей купить её). Во-вторых, она должна его "воспитать", "социализировать" и "развить". При всех сложностях и оговорках, в советской детской иедустрии доминировали воспитательно-развивающие установки. В худших своих разновидностях они выливались в прямую дидактику, с которой потом сражались советские психологи и педагоги. В "лучших" и даже в "средних" вариантах она давала массу замечательных вещей - блестящую советскую мультипликацию и детскую иллюстрацию, детскую литературу, да и игрушки были совсем не так плохи, хотя и не создали той парадигмы, которую создали гениальные советские мультипликаторы. Напротив, современная западная "детская" индустрия - со всеми оговорками - нацелена на привлечение и потребление. Недавно один знакомиый психолог говорил о "цветовом инфантилизме", который развивает современная голливудская мультипликация. Простой и яркий цвет легче идентифицируется сетчаткой человеческого глаза, он проще для восприятия - а значит более предпочтителен для ребёнка. Поэтому школа развивающего обучения, к примеру, рекомендует использовать в иллюстрации более сложные цвета, тем самым культивируя способность дифференцировать оттенки. Но советская мультипликация и детская иллюстрация основывалась именно на полутонах. Между прочим, многие социологи и психологи последних лет говорят о прогрессирующей инфантилизации всей западной (и российской)культуры. Оно и немудрено - если учесть, что потребительское общество очень мало способствует развитию (которое всегда есть самопреодоление) самоопределению и взрослению". Есть общее правило: чем беднее средства для выражения, тем ярче проявляются качества личности, таланта. Когда ты снимаешь на черно-белую пластинку фотоаппаратом 20-х годов, нужно очень хорошо изучить это дело, прежде чем у тебя вообще что-то вразумительное получится, но если уж получается, то при минимуме выразительных средств тебе нужно проявить талант, чтобы поразить окружающих. А цветная цифровая автоматизированная фотосъемка дает возможность заполнить все терабайтами фоток среднего качества даже не представляя себе как это там происходит. На этом фоне заметить действительно талантливого фотографа дело сложное. То же с детьми и игрушками: игрушка просто ОБЯЗАНА быть далекой от реальности. Только так развивается воображение ребенка. Ну зачем воображать, что дверцы у машинки открываются, если они действительно открываются? Зачем проигрывать поведение малыша, если пупсик сам писает, сосет и двигает руками? Много сравнивали советские игрушки с западными образцами, причем зачастую игрушки 60-х-70-х годов с соверенными игрушками, созданными на основе совсем иных технологий и технических возможностей. Но даже не в этом дело. Далеко не все дети на Западе могут играться такими игрушками. Для миллионов и миллионов, и не только в развивающихся странах, такие игрушки недостижимая мечта по причине их недоступной стоимости.Ну а для имеющих восможность, далеко не всегда они приносят радость. Вспомните маленького героя фильма "Игрушка". Сделали ил те совершенные игрушки одинокого, запертого в золотой клетке мальчика счастливым? О проблемах, связанных с творчеством и самореализацией в контексте детских игрушек еще в 50-е годы написал французский психолог Ролан Барт в книге "Мифологии". " Чтобы показать, что взрослый француз видит в ребенке своего двойника, нет лучшего примера, чем французские игрушки. Расхожие игрушки — это, по сути, мир взрослых в миниатюре; в них в уменьшенном масштабе воспроизводятся его предметы — то есть в глазах публики ребенок — это как бы маленький человечек-гомункул, которого нужно снабдить вещами по росту. Оригинальные формы встречаются очень редко; динамические формы представлены разве что конструкторами, в основе которых — дух домашних поделок. В остальном же французские игрушки обязательно что-то означают, и это "что-то" всецело социализировано, образуясь из мифов и навыков современной взрослой жизни: таковы Армия, Радио, Почта, Медицина (миниатюрные наборы инструментов, кукольные операционные палаты), Школа, Парикмахерское искусство (сушилки для завивки волос), Авиация (парашютисты), Транспорт (поезда, "ситроены", катера, мотороллеры, бензоколонки), Наука (игрушки-марсиане). Поскольку во французских игрушках буквально предвосхищается весь мир взрослых занятий, то это естественно предрасполагает ребенка к тому, чтобы принимать их все без разбору, и еще до всякого размышления являют ему природу-алиби, которая испокон веков создавала солдат, почтальонов и мотороллеры. Игрушка здесь — это как бы каталог всего того, чему взрослые не удивляются, будь то война, бюрократия, уродство, марсиане, и т.п. Правда, знаком того, что игрушка пасует перед природой, является не столько само подражание, сколько его буквальный характер; французская игрушка подобна иссушенным головам хиварос, где в масштабе яблока воспроизводятся все морщины и волосы взрослого человека. Бывают, например, куклы, умеющие мочиться: внутри у них пищеводная трубка, и если дать им соску, то они мочат свои пеленки; скоро, должно быть, додумаются делать их такими, чтобы молоко у них в животике превращалось в воду. Таким образом девочку приготавливают к причинно-следственному порядку домашнего хозяйства, "воспитывают" ее для будущего материнства. Однако перед лицом этого мира сложных и верных природе игрушек ребенку остается лишь роль владельца и пользователя, но не творца; он ничего не изобретает, а только применяет; его учат жестам, в которых нет ни риска, ни удивления, ни радости. Из него делают маленького хозяйственного домоседа, которому даже незачем разбираться, почему в мире взрослых происходит то-то и то-то: все причины он получает в готовом виде, его дело — пользоваться, исследовать же тут нечего. Совсем иное обучение жизни предполагается даже в самом простом конструкторе, если только он не слишком изощренный: здесь ребенок создает предметы ничего не значащие, ему неважно, чтобы они имели имя на языке взрослых; он занят не применением вещей, а сотворением мира — создает невиданные предметы, способные ходить или катиться, он творит жизнь, а не собственность. Вещи здесь ведут себя самостоятельно, а не лежат в руке тяжелым, хоть и сложно устроенным механизмом. Но такое встречается гораздо реже; обычно французская игрушка — это игрушка-подражание, она создает детей-пользователей, а не детей-творцов. Такое обуржуазивание игрушки сказывается не только во всецелой функциональности ее форм, но и в материале, из которого она делается. Наиболее распространенные игрушки изготовляются из веществ непривлекательных, созданных не природой, а химией. Ныне они часто штампуются из всевозможных пластмасс — материала грубого на вид и одновременно стерильно-гигиеничного, в котором угасает приятная мягкость прикосновения к человеческой руке. Удручающий признак — все большее исчезновение дерева; а ведь это идеальный материал, твердый и нежный, по природе своей теплый на ощупь; выполненная из дерева, любая форма утрачивает слишком резкие, режущие углы, химический холод металла; когда ребенок обо что-нибудь ударяет такой игрушкой, то дерево не вибрирует и не скрежещет, а звучит глухо и вместе с тем четко; это материал уютный и поэтичный, переживаемый ребенком как продолжение контакта с деревьями, столом или полом. Деревянная игрушка не может поранить или испортиться; ее нельзя разбить, она лишь изнашивается; она способна жить долго и, по мере роста ребенка, по-новому соотноситься с его рукой; если деревянная игрушка и погибает, то умаляясь, а не вспучиваясь грыжей лопнувшей пружины, под которой исчезают сломавшиеся механические игрушки. Из дерева получаются сущностно полные вещи, вещи на все времена. Ныне, однако, деревянные игрушки — например, вогезские деревянные стада — почти исчезли; действительно, их можно было изготовлять только в ремесленную эпоху. Сегодня в игрушках все химическое, и материал и краска; самым своим веществом они предрасполагают к самочувствию потребителя, а не к удовольствию. К тому же они быстро погибают и после своей смерти уже не обладают для ребенка никакой жизнью". А теперь я покажу некоторые игрушки, которых точно не могло быть в СССР!  Не думайте, что это очередной мудрёный аксессуар из секс-шопа. Перед Вами всего лишь детская дощечка для скатывания с ледяной горки. Для пущей остроты "зимних приключений" разработчики снабдили изделие ручкой фаллической формы.  Клюшка для гольфа с головкой в виде золотого пениса способна развить у играющего самые непотребные садомазохистские фантазии.  Набор игрушечной стриптизерши появился на полках британских магазинов игрушек в 2006 году. Тогда же некоторые излишне беспокойные зануды растревожились от сомнений, стоит ли такое продавать детям.               .. Этому ребенку радостно мечтать с любимой игрушкой:  Tags: СССР, капитализм, мораль, общество потребления |

| July 1st, 2009 | |

| 05:45 am [Link] |

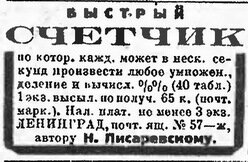

Жизнь в СССР в 1928 году сквозь призму рекламы За последние дни я узнала кучу нового о стране, в которой родилась. Оказывается, до развала СССР мы жили почти поголовно (за исключением членов ЦК КПСС) в бараках по 20 человек в комнате, ходили чуть ли не исключительно в резиновых сапогах, катались на доставшихся в наследство от немцев велосипедах и питались чуть ли не впроголодь до тех пор, пока производство продуктов питания не упало до 30-35 % от уровня СССР. Чудны дела твои, Господи! Пусть это остается на совести свидетелей (так и просится на кончик языка крылатое "Врет как очевидец!"). Я же хочу показать несколькими штрихами жизнь в СССР в конце 20-х сквозь призму рекламы. Как известно, реклама - душа и двигатель торговли, в некоторой степени - прогресса. Если есть реклама, значит какой-то товар изготовлен, востребован, в нем нуждаются, или его или услугу (образ жизни) прививают или пропагандируют. Посмотрим же на некоторые рекламные предложения сквозь призму наиболее тиражного издания (2 миллиона целая армия подписчиков, в журнале "Огонек" в 1928 году.  «Берегите детей»  Реклама библиотечки об уходе за ребенком, его воспитании, лечении, развлечениях.  «Готовься в вуз»  Пособие для подготовки в вуз. Индустриализация потребовала массы грамотных образованных людей и таким образом стимулировалось получение людьми образования.  «В помощь молодому рабочему»  Пособие для молодых рабочих без отрыва от производства.  «Счетчик»  Пособие для быстрого счета  «Трактор»  Пособие для освоения техники, уходом за ней.  «Разборные модели»   «Предохранение от беременности»  Ликбез - как предохранить себя от беременности, чтобы избежать аборта (которые по многовековой привычке делались у антисанитарных повитух). ( Read more... ) |

| 03:47 am [Link] |

Неизвестный Андропов Содействовал ли Юрий Владимирович публикации мемуаров Хрущева на Западе? Какую роль сыграл в этом "деле" сын Никиты Сергеевича - Сергей? Как "допрашивали" бывшего первого секретаря ЦК КПСС на закрытом заседании Комитета партийного контроля? Историк и публицист Николай Добрюха продолжает свое расследование. Хрущев-младший против КГБ Все началось с того, что отправленный в отставку Никита Сергеевич Хрущев решил писать мемуары. И все бы ничего, если бы эти воспоминания не содержали гостайн, отмеченных грифом "совершенно секретно". Весной 1968 года встал вопрос: что делать, чтобы они не попали в руки госбезопасности? В откровениях Западу, ставших уже достоянием архивов, Хрущев-младший сообщает об этом так, словно для него и его отца выдать гостайны то же самое, что изменить неверной жене. Как бы то ни было, но Сергей Никитич вышел на человека, готового вывезти и издать на Западе отцовские "воспоминания". Хрущевы понимали, что они делают, переправляя на Запад секретные данные. Чтобы советские секреты не стали известны всему миру, они взяли с посредника слово в мемуарах их не печатать! А то, что их содержание станет известно западным спецслужбам, так спецслужбы же - не весь мир...

Итак, Хрущев-младший: "В апреле 1968 года я приехал в Петрово-Дальнее. Мама сказала: "Отец очень расстроен. Вчера его вызывал в ЦК Кириленко, требовал прекратить работу над мемуарами, а что есть - сдать"... Хрущев-старший: "Мерзавцы! Я сказал все, что о них думаю. Утыкали всю дачу подслушивающими устройствами. Сортир - и тот не забыли. Тратите народные деньги на то, чтобы пердеж подслушивать...". Хрущев-младший: "В наших разговорах отец повторял: "Они не успокоятся. Все заберут и уничтожат". Я его успокаивал. Надо было отыскать способ, позволяющий надежно сохранить материалы до лучших времен. Мы вернулись к мысли об укрытии рукописи за границей. Тогда же впервые возникла мысль, что в случае чрезвычайных обстоятельств - вроде изъятия надиктованного материала - в качестве ответной меры воспоминания нужно будет опубликовать. Публикация окончательно решала проблему сохранности. Еще в 1967 году познакомили меня с Виталием Евгеньевичем Луи. Отсидев 10 лет по обычному в сталинское время вздорному политическому обвинению, Луи вышел из тюрьмы после XX съезда. Устроился работать московским корреспондентом в английскую газету, что обеспечивало ему несравнимую с обычными гражданами свободу выездов и контактов. Я подумал, что он тот человек, который сможет помочь нам упрятать мемуары отца за границей... Отец был смелее меня, считая, что мемуары первого секретаря ЦК должны дойти до людей. Пусть сначала и там, но когда-нибудь и здесь. Вскоре после скандала у Кириленко я привез к Луи магнитофонные бобины и отредактированный мною текст. Луи уехал за границу. Через месяц он вернулся: "Все в надежном месте". В очередной приезд в Петрово-Дальнее я все пересказал отцу. Прошло время, и отец вдруг вернулся к теме публикации за границей: "Я думаю, предложение посредника не затягивать с изданием - не такое уж глупое. Обстоятельства могут сложиться так, что не только я и ты, но и он не сможет добраться до сейфа. Поговори с посредником. Пусть он поговорит - пока условно - с очень солидным издательством о том, что они получат право опубликовать книгу, но только после того, как мы отсюда дадим знак". Когда при встрече я рассказал Луи о решении отца, выдав его за свое, он обрадовался: "Главное, максимально отвести от себя удар. Кто-то должен прикрыть нас здесь. Ладно, я посоветуюсь". Подробностей я не знаю. Луи рассказал лишь, что действовать он начал "с головы". К тому времени у него установились доверительные отношения с самим Андроповым, они не раз встречались не в кабинете на площади Дзержинского, а в неформальной обстановке. Во время одной из встреч Луи навел Андропова на разговор о мемуарах отца. Он решил рискнуть и рассказал ему все или почти все. Андропов выслушал сообщение, не перебивая, только удовлетворенно кивал. На вопрос, не желает ли он ознакомиться с записями отца, улыбнулся и коротко ответил: "Нет". Отныне мы могли рассчитывать, если не на помощь, то на нейтралитет КГБ.

Я рассказал отцу, в чем дело. Выдумка пришлась ему по душе. Устроившись на скамейке, отец громко попросил меня: "Ну-ка, принеси мне эти шляпы. Хочу примерить". Так он и сфотографировался - одна шляпа на голове, а другая - в руке. Издатели получили снимки: теперь они удостоверились, что их не водят за нос. В январе 1971 года Луи привез долгожданный экземпляр мемуаров "Хрущев вспоминает". Как вождь ставил себя на место Христа А теперь, чтобы убедиться, насколько можно верить самому Хрущеву и особенно его "принципиальным заявлениям", ознакомимся с архивной стенограммой "Беседы с Н.С. Хрущевым в Комитете партийного контроля" 10 ноября 1970 года в связи с предстоявшим выходом на Западе его мемуаров. "т. Пельше (Арвид Янович Пельше, председатель КПК. - "Известия"): Мы пригласили вас в КПК, чтобы вы дали объяснение по вопросу, связанному с вашими мемуарами, которые могут принести нашей партии и стране большой политический ущерб. Может быть, вы прямо скажете, кому передавали эти материалы для опубликования за рубежом? т. Хрущев: Я никому не передавал материалы. т. Пельше: Как они туда попали? т. Хрущев: ...Я думаю, ...это провокация... Никогда никому никаких воспоминаний не передавал и никогда бы этого не позволил. ...Не все можно опубликовать в данное время. т. Пельше: У нас с вами был разговор, что секреты, которые вами излагались, могут попасть за рубеж. И они попали... Вы тогда этот совет не восприняли. т. Хрущев: Нет. Пожалуйста, арестуйте, расстреляйте! Мне жизнь надоела. Я был честным человеком, преданным. т. Постовалов (Сергей Осипович Постовалов, зампред КПК. - "Известия"): Вы говорите, что никому не передавали... т. Хрущев: Я думаю, вы отлично понимаете, что я никому не передавал и по своим убеждениям не могу передавать. Может быть, своим вызовом сюда вы поможете мне скорее умереть. Я хочу смерти. Я отвечаю за свои слова, и я не сумасшедший. Никому материалы не передавал и передать не мог. Не верю, что материалы попали американцам. Это утка, ложь, фабрикация. ...В моих воспоминаниях есть такие сведения, которые являются секретными и которые не могут быть опубликованы при моей жизни и еще неизвестно когда после моей смерти. Я повторяю, я хочу т. Пельше: Допустим, к вам пришел бы корреспондент, вы могли бы ему повторить это? т. Хрущев: Да. У меня еще хватит пороховницы и достоинств защитить честь своего мундира, честь нашей страны и партии..." Сравнивая эти заявления Хрущева-старшего с откровениями Хрущева-младшего, невольно приходишь к выводу: истинный Хрущев познается в сравнении! Был ли Андропов тем, за кого себя выдавал? В этой разоблачительной истории важна для нас сторона, касающаяся личности председателя тогдашнего КГБ Юрия Андропова. Дело в том, что, как только мемуары Хрущева оказались у западных спецслужб, причастный (по словам Хрущева-младшего) к этому Андропов направляет в Политбюро следующее сообщение: "Записка КГБ от 25.11.70. В последнее время Н.С. Хрущев активизировал работу по подготовке воспоминаний о том периоде своей жизни, когда он занимал ответственные партийные и государственные посты. В продиктованных воспоминаниях подробно излагаются сведения, составляющие исключительно партийную и государственную тайну, по таким определяющим вопросам, как обороноспособность Советского государства, развитие промышленности, сельского хозяйства, экономики в целом, научно-технические достижения, работа органов безопасности, внешняя политика... Раскрывается практика обсуждения вопросов на закрытых заседаниях Политбюро ЦК КПСС. При таком положении крайне необходимо принять срочные меры оперативного порядка, которые позволяли бы контролировать работу Н.С. Хрущева над воспоминаниями и предупредить вполне вероятную утечку партийных и государственных секретов за границу. В связи с этим полагали бы целесообразным установить оперативный негласный контроль над Н.С. Хрущевым и его сыном..." Итак, произошло то, что заставляет поставить вопрос: "Был ли Андропов тем, за кого себя выдавал?" На этот вопрос наталкивает тот факт, что именно в те годы, когда Андропов был шефом КГБ, на Западе появились "так называемые мемуары Н.С. Хрущева", из которых в НАТО узнали столько наших государственных тайн, сколько, может быть, не передали им все, вместе взятые, предатели за 74 года Советской власти. И, если верить Хрущеву-младшему, произошло это не без ведома Андропова... В связи с этим вспомнилось то, что рассказывал об Андропове Семичастный, виня его в излишнем усердии при раскручивании в Карелии колеса репрессий кровавого "ленинградского дела", за которое потом Брежнев держал Андропова на коротком поводке. Наводит на размышления деятельность Андропова и в Венгрии. Именно в бытность послом в Будапеште его странная "нерешительность", если исходить из воспоминаний Крючкова, довела до страшных венгерских событий 1956 года. Загадочно в биографии Андропова и то, что, по сведениям компетентных людей, именно Андропов вернул из небытия Александра Яковлева, скомпрометировавшего себя связями в Колумбийском университете, а затем "неудачно" инициировавшего в "Литературной газете"

Нельзя сбрасывать со счетов и слухи о роли Андропова (дыма без огня не бывает!) в вопросах предотвращения внедрения масонов в советское руководство. Сколько я ни расспрашивал Крючкова на этот счет, он, заявляя о крайней опасности масонства для страны, тем не менее распространяться на эту тему категорически не хотел, а на вопрос: "Был ли тот или иной член Политбюро еще и членом масонской ложи?" не отвечал ни "да", ни "нет". В связи со всем этим непростые мысли порождает лишь частично (!) рассекреченное "Личное дело Ю.В. Андропова". Что за тайны стоят за такой недорассекреченностью? Неужели их раскрытие способно повлиять на нашу дальнейшую историю? Между тем Хрущев-младший, не сумев понять, почему Андропов сыграл в деле его отца такую двойственную роль, заявил следующее: "В поведении Андропова многое кажется мне неясным. О передаче копий магнитофонных пленок на Запад он знал с самого начала, и вдруг такой поворот!" Добавим от себя: вылившийся в организацию тотальной слежки за отцом и сыном... Впрочем, может быть, откровения Сергея Никитича и ему подобных не соответствуют действительности, и Андропов здесь ни при чем?! Архивные документы публикуются в сокращении СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ" Андропов Юрий Владимирович Родился 2 (15) июня 1914 года на Ставрополье. Трудовую деятельность начал помощником киномеханика при железнодорожном клубе в Моздоке. Завершив учебу в техникуме водного транспорта, устроился на Рыбинскую судоверфь. Там же активно занялся комсомольской работой. И вскоре стал вожаком молодежи Карело-Финской ССР. В 1951 году переведен в Москву, где утвержден инспектором ЦК КПСС. С 1953 по 1957 г. в МИД СССР: курировал страны "Варшавского договора", работал послом в Будапеште во время подавления восстания 1956 года. После Венгрии возглавил отдел социалистических стран ЦК КПСС. В 1967 г. назначен председателем КГБ и стал членом Политбюро. Вел активную борьбу с диссидентами и создал "Альфу". В 1982 году после смерти Брежнева избран Генеральным секретарем ЦК КПСС. Однако правил недолго - скоропостижно скончался в феврале 1984 года. Похоронен у Кремлевской стены. *** Добрюха: О содействии Андропова передаче на Запад хрущевских мемуаров заявил не только сын бывшего первого секретаря Сергей. Это подтверждает также сотрудник КГБ в отставке Вячеслав Кеворков. Ему якобы "Андропов поручил проконтролировать, чтобы обиженный Никита Сергеевич не подмочил в своих мемуарах репутацию Брежнева". Кеворков пишет: "Как-то я приехал к Луи на дачу с тем, чтобы, прослушав целиком хоть одну пленку, представить себе, как будут выглядеть мемуары бывшего Первого". Однако слова обоих требуют проверки. Кстати, Кеворков задается и таким вопросом: "Почему именно Андропов был назначен на пост руководителя госбезопасности, остается загадкой. Если не считать несомненной личной преданности Брежневу, он не обладал ни одним из необходимых для спецслужб качеств". Что ж, теперь благодаря Семичастному мы знаем тайну этой "преданности".  Владимир Семичастный: У Брежнева был компромат на Юрия Владимировича Семичастный: Во времена Берии и Маленкова, когда старость начала брать верх даже над таким человеком, как Сталин, разгорелась страшная борьба за его власть и вылилась в "ленинградское дело". В этом кровавом деле сыграл свою роль и Юрий Андропов... Таким словам нужны подтверждения. Вот они. Как-то встал вопрос по Андропову, по поводу его "работы" в Карелии, когда "ленинградское дело" началось и "ленинградцев" в Карелии всех арестовали... Как председатель КГБ я дал команду все выяснить. И вскоре мне стало известно, что Куприянов, бывший первый секретарь Карельского обкома партии (которому 10 лет дали, и он их отсидел), дал показания по поводу того, что обращался и к Хрущеву, и к Брежневу, и в КПК, что это дело рук Андропова. Куприянов написал две тетради - целое досье на Андропова, которое потом попало в распоряжение Брежнева. Пришло время, и Брежнев этим воспользовался. Дело в том, что после отставки Хрущева, которая "состоялась", естественно, не без участия КГБ, Брежневу моя самостоятельность не давала покоя... Еще и года не прошло после освобождения Хрущева от власти, как он (Брежнев) звонит мне (а он меня звал Володя) и говорит: "Володь, ты как думаешь? Может, тебе пора в нашу когорту переходить?" Я говорю: "Леонид Ильич, а что вы имеете в виду, когда говорите "в нашу когорту"?" И вот, когда я сказал: "Что вы имеете в виду?" и он ответил: "Пора!", я говорю ему: "Да нет, знаете, Леонид Ильич, еще очень рано... Только Пленум прошел, надо, чтобы все, как говорится, утихомирилось, успокоилось, а со мной решить вопрос вы всегда успеете... Да я еще и не готов. Куда мне на такие посты? Дайте мне еще время подучиться и показать себя. Зачем так сразу прыгать? Тем более еще одно не успел, как следует, освоить, а тут сразу другое... Давайте не будем спешить?" Добрюха: А это его, видно, еще больше напугало? Семичастный: Вы совершенно правы. Леонид Ильич, конечно, побаивался: если так легко справились с Хрущевым, то с ним еще проще будет! Тайные советники очень много знают, и цари становятся как бы зависимыми от них. Поэтому от советников так хотят избавиться и тем самым... развязать себе руки. Вот почему Брежнев в конце концов, можно сказать, сослал меня на 14 лет на Украину. А все началось с того, что он заявил, что хочет приблизить КГБ к ЦК. На что я возразил: "А мы что? Действуем как-то отдельно от партии?" И все.

И тогда Косыгин встал и все рассказал, как было: Светлана уговорила его дать ей разрешение на поездку в Индию. И Косыгин дал согласие. Это был самый порядочный и грамотный в Политбюро человек. И хотя его слова не могли просто так игнорировать, Брежневым была дана команда на вопросы "за что освободили Семичастного?" отвечать: "За то, что по его недосмотру Светлана осталась за границей!" На мое место поставили Андропова. Мало того что он был, что называется, "из своих", из секретарей ЦК, но и еще в одном... в еще более важном отношении он был, так сказать, благонадежнее меня. Если я, как говорится, слишком много знал о Брежневе, и из-за этого Брежнев предполагал какую-то зависимость от меня, то с Андроповым было как раз наоборот: в распоряжении Брежнева находились две "тяжелые карельские тетради" Куприянова об излишнем усердии Андропова в так называемом расстрельном "ленинградском деле". Так завершалось время самостоятельности председателя КГБ. Начиналось время Андропова. Tags: Андропов, СССР, спецслужбы |

| June 30th, 2009 | |

| 07:43 am [Link] |

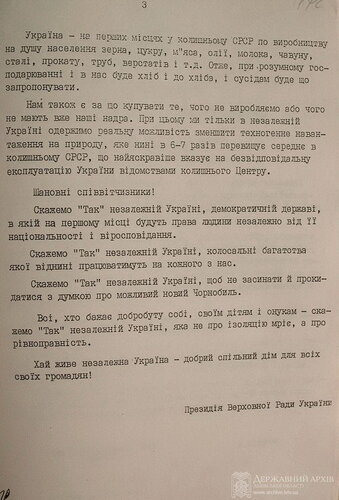

Исторический анекдот: агитация за референдум о нэзалежности Листовки Президиума Верховного Совета Украинской ССР, призывающие граждан УССР голосовать за нэзалежность, чтобы иметь возможность иметь дружеские отношения с Россией, установлению которых мешал "Центр", обещание защищать интересы русских, проживающих на Украине, как части "многонационального народа Украины", громогласное завявление, что "неважно на каком языуке говорит гражданин Украины", главное - чтобы он говорил о законных правах Украины ?), обещание, что на Украине не будет места для межнациональных и межконфессиональных уконфликтов и что особым почетом будут окружены освободители от фашизма.  В уеличенном виде здесь  В увеличенном виде здесь.  В увеличенном виде здесь. В все оказалось ложью! Tags: СССР, Украина, манипулятивные технологии, манипуляция сознанием |

| 05:51 am [Link] |

Какой СССР распался в 1991-м году? Ответ на сакраментальный вопрос либерастов: "Если СССР был такой..., то почему он развалился?" Почти каждый раз когда начинается обсуждение темы сравнения ситуации в СССР и "Новой России" (про "Новую Грузию" или "Новую Молдавию" речь уже не заходит), либеральное меньшинство, прижатое к стенке фактами как утопающий за соломинку хватается за идиотский аргумент, который сообщают обычно с самодовольной улыбкой --"Если в СССР все было так хорошо, то почему он развалился?" Так вот --это конечно не самая большая ложь сего мерзкого племени, (на фоне пресловутых "стамильонов' геп'гессиг'ованных", миллионов власовцев и то ли семнадцати то ли двадцати миллионов сидевших в "GULAG'e") но пожалуй одна из самых очевидных. Ибо развалился не СССР --развалился горбачевский СССР. И разница здесь колоссальная. Ибо в декабре 1991 года рухнула вовсе не "тоталитаг'ная импег'ия" (пг'ошу пг'остить мне паг'одиг'ование сахаг'овской каг'тавости --сто смайликов). Рухнула страна уже шесть лет управляемая великим демократом --без кавычек --Майклом Горби, лауреатом Нобелевской премии мира и любимцем западной публики, типичным "шестидесятником" ярчайшим представителем русской демократической интеллигенции (в оценке которой В.И.Ленин был полностью прав), где уже лет пять как минимум государственные СМИ вели антигосударственную пропаганду, где диссиденты давно уже сидели не в зонах и тюрьмах, как им и полагалось по уму, а в парламентах. Где во многих республиках уже не один год безнаказанно орудовали многочисленные вооруженные банды --а их вожаки вроде Тер-Петросяна опять-таки заседали в Верховном Совете. Где обычные уголовные банды уже открыто брали под контроль улицы городов. Где действовал один из самых либеральных в мире законов о СМИ и где как минимум с 1990 года (а скорее даже с 1989) власть в центре и на местах принадлежала демократически избранным (причем опять-таки по настоящему, без дураков что называется демократически избранным) парламентам. Где по сути советская власть уже была ликвидирована -- и де факто перейдя от партийно-государственного аппарата к тем же демократам, и даже де юре -- сосредоточившись в руках разнообразных президентов --до президента Мордовии включительно. Наконец -- опять -таки по факту капиталистической -- вспомним когда открылись первые биржи и частные банки. Вряд ли кто из добросовестных обозревателей будет отрицать –СССР на момент своей гибели был одной из самых свободных стран мира; и свобода (она же беспредел) была господствующей ценностью. Мы имеем возможность посмотреть на опыт тех соцстран, что не позволили впрыснуть себе этого яду под названием "свобода и демократия". Конечно, можно издеваться над честной кубинской бедностью (которая, судя по продолжительности жизни сильно отличается в лучшую сторону от такой же в российской провинции), над китайскими автомобилями (в отличие от российских массово продающихся на мировых рынках), и над Ким Чен Иром, который со своими жалкими десятком-другим атомных бомб успешно кладет на недовольство великой Америки. Но только вот все эти страны пережили пошедший по кривой дорожке СССР и возможно, переживут и Россию. И еще -- те самые "путинские тучные лета" стали возможны именно потому что свободу эту, то есть беспредел -- привнесенную в организм народа как заразу, удалось немного купировать --увы и увы --недостаточно. Именно ненавистная либералам "вертикаль власти" а не рост цен на нефть сохранила Россию от превращения в "построссийское пространство" --куда её по прежнему тянут новодворские, пионтковские и каспаровы . Tags: СССР, агенты влияния, беспредел, либерализм |

| June 25th, 2009 | |

| 07:55 am [Link] |

Игрушки нашего советского детства После поста о детской литературе в СССР, думаю, стоит намомнить о такой важной сфере жизни ребенка как игра. Сегодня изо всех дыр ежеминутно, ежечасно идеологизированные информационные ресурсы промывают мозги - каким девятым кругом ада был Советский Союз, как там то меньшинство, которое не репрессировали, не заголодоморили, не отправили в ГУЛАГ, жило в сплошных лишениях, испытывая физические, моральные и духовные страдания. Недавно по одному из украинских телеканалов "на голубом глазу" рассказывали, что в СССР были мужчины обязаны ходить в черных костюмах, а женщины в серых платьях. А кто нарушал это требование, того немедленно сажали в тюрьму. Такие же "сказки дядюшки Римуса" рассказывали и о досуге и играх советских детей. Один кент в посте о смофетских фото 30-х - 50-х годов даже договорился до того, что до развала СССР у нас немногие дети имели кататься исключительно на немецких трофейных велосипедах а лично он должен был ходить только в резиновых сапогах (насколько я помню, были периоды, когда резиновые сапоги считались шиком. Помню, каким писком моды были в начале 80-х годов перламутровые разных расцветок резиновые сапоги. Их могли надеть даже в театр! Имено чтобы опровергнуть многочисленных мифотворцев, а также напомнить о тех ностальгических и счастливых временах нашего советского детства, я и собрала эту небольшую подборку детских игрушек СССР:   Это детская игрушечная швейная машинка. У меня в детстве была такая. Она делает все те операции, что и зингеровская машинка и может использоватья для полноценного шитья. Замечательная была машинка!  Еще одна швейная машинка с игрушечным утюгом  Мягкая игрушка. какие замечательные были игрушки! У меня любимыми были медвежонок почти с меня ростом и собака, немного похожая на эту. Однажды, когда я была очень непослушной, все игрушки с целью моего наказания ушли, включая лбимца-медвежонка, и только собачка осталась со мной. Я тогда медвежонку не простила предательства и уже не так часто с ним игралась.  Аппликации СССР. Сколько таких картонных, бумажных и прочих аппликаций было в наборах, в журналах, в специальных книжках "для девочек" или "для мальчиков"!  Кукла с постоянным магнитом: ""Меня зовут __________________________ В моем гардеробе 11 раскрашенных и 11 не раскрашенных платьев и костюмов. Вооружившись ножницами, вырежь по контуру любое платье. После вырезки возьми металлический «пятачок» и приклей его любым клеем для бумаги с обратной стороны платья в месте, обозначенном кружком. Теперь стоит только прислонить платье к моей груди, как оно с помощью постоянного магнита и металлического «пятачка» будет надёжно удерживаться на мне. Играть со мной удобно, если я стою на ногах. Вставь мои ноги в пазы подставки, и я буду стоять. Не раскрашенные платья и костюмы раскрась сама и найди место для «пятачка». Новочеркасский завод постоянных магнитов.1981г.  Самолетики   Советский детский конструктор. Из него можно было создавать разные виды самолетов, вертолетов, амфибий  Еще один конструктор. У соседского мальчика было тринабора такого конструктора и мы часами собирали и раздирали различные созданные нами машинки, самолетики, мотоциклы, трактора и экскаваторы  Сколько было таких сабель, шашек, мечей! У меня был замечательный меч, с которым я в дворовых играх изображала Александра Невского.  Игрушечный пистолет А здесь показаны несколько видов детских кукол или пупсов:    Кукла средины 60-х  Кукла конца 60-х   Неваляшка  Игрушечный утюг  Пластмассовые игрушки из разных (медицинских, кухонных, купальных, песочных) наборов для девочек  Рычажные весы  Фильмоскоп с диафильмами  Магическая картина: Вставляешь диафильм в проектор, крутишь ручку, а на стене появляются картинки!  Развивающие головоломки  Пирамидки и юла Жила-была юла. Когда юла юлила, Собака из угла Так жалобно скулила... Потом, когда юла Потом юла спала Когда юла проснётся И, спрыгнув со стола, По комнате пройдётся (Новелла Матвеева)  Замечательная управляемая игрушка!              Кто не помнит, как приятно было покататься верхом на такой машинке? Мечта любого мальчишки - оловянные и пластмассовые игрушечные солдатики:          Игра "Электроника": «Ну, Погоди!», «Хоккей», «Весёлые футболисты» и ряд других похожих игр. Наиболее популярна была первая вариация — «Ну, погоди!» (аналог Nintendo EG-26 Egg):  Игра "Ну, погоди!":  Настольная игра "За рулем": По крутящемуся кругу едет автомобиль, который держится на нем с помощью магнита. Задача играющего — управлять машинкой так, чтобы она не свернула с дороги и не врезалась в препятствие. Игра имеет 3 скорости и ключ зажигания, чтобы завести автомобиль.  Магический экран. Был показан в рекламе,вот в этом ролике:  Игрушечная лошадка. У меня была такая в детстве нарядку с здоровенной машиной с педалями, на которой я гоняла года в 3-5 по асфальту возле дома. Такие же автомобили можно было взять напрокат в детском городке, который был расположен в мариинском парке. Ну, и напоследок несколько нашивок для одежды:  ... И плюньте в лицо тому, кто скажет, что СССР был "империей зла"!!! Tags: СССР, детство, образование, школа |

| 07:52 am [Link] |

Игрушки нашего советского детства После поста о детской литературе в СССР, думаю, стоит намомнить о такой важной сфере жизни ребенка как игра. Сегодня изо всех дыр ежеминутно, ежечасно идеологизированные информационные ресурсы промывают мозги - каким девятым кругом ада был Советский Союз, как там то меньшинство, которое не репрессировали, не заголодоморили, не отправили в ГУЛАГ, жило в сплошных лишениях, испытывая физические, моральные и духовные страдания. Недавно по одному из украинских телеканалов "на голубом глазу" рассказывали, что в СССР были мужчины обязаны ходить в черных костюмах, а женщины в серых платьях. А кто нарушал это требование, того немедленно сажали в тюрьму. Такие же "сказки дядюшки Римуса" рассказывали и о досуге и играх советских детей. Один кент в посте о смофетских фото 30-х - 50-х годов даже договорился до того, что до развала СССР у нас немногие дети имели кататься исключительно на немецких трофейных велосипедах а лично он должен был ходить только в резиновых сапогах (насколько я помню, были периоды, когда резиновые сапоги считались шиком. Помню, каким писком моды были в начале 80-х годов перламутровые разных расцветок резиновые сапоги. Их могли надеть даже в театр! Имено чтобы опровергнуть многочисленных мифотворцев, а также напомнить о тех ностальгических и счастливых временах нашего советского детства, я и собрала эту небольшую подборку детских игрушек СССР:   Это детская игрушечная швейная машинка. У меня в детстве была такая. Она делает все те операции, что и зингеровская машинка и может использоватья для полноценного шитья. Замечательная была машинка!  Еще одна швейная машинка с игрушечным утюгом  Мягкая игрушка. какие замечательные были игрушки! У меня любимыми были медвежонок почти с меня ростом и собака, немного похожая на эту. Однажды, когда я была очень непослушной, все игрушки с целью моего наказания ушли, включая лбимца-медвежонка, и только собачка осталась со мной. Я тогда медвежонку не простила предательства и уже не так часто с ним игралась.  Аппликации СССР. Сколько таких картонных, бумажных и прочих аппликаций было в наборах, в журналах, в специальных книжках "для девочек" или "для мальчиков"!  Кукла с постоянным магнитом: ""Меня зовут __________________________ В моем гардеробе 11 раскрашенных и 11 не раскрашенных платьев и костюмов. Вооружившись ножницами, вырежь по контуру любое платье. После вырезки возьми металлический «пятачок» и приклей его любым клеем для бумаги с обратной стороны платья в месте, обозначенном кружком. Теперь стоит только прислонить платье к моей груди, как оно с помощью постоянного магнита и металлического «пятачка» будет надёжно удерживаться на мне. Играть со мной удобно, если я стою на ногах. Вставь мои ноги в пазы подставки, и я буду стоять. Не раскрашенные платья и костюмы раскрась сама и найди место для «пятачка». Новочеркасский завод постоянных магнитов.1981г.  Самолетики   Советский детский конструктор. Из него можно было создавать разные виды самолетов, вертолетов, амфибий  Еще один конструктор. У соседского мальчика было тринабора такого конструктора и мы часами собирали и раздирали различные созданные нами машинки, самолетики, мотоциклы, трактора и экскаваторы  Сколько было таких сабель, шашек, мечей! У меня был замечательный меч, с которым я в дворовых играх изображала Александра Невского.  Игрушечный пистолет А здесь показаны несколько видов детских кукол или пупсов:    Кукла средины 60-х  Кукла конца 60-х   Неваляшка  Игрушечный утюг  Пластмассовые игрушки из разных (медицинских, кухонных, купальных, песочных) наборов для девочек  Рычажные весы  Фильмоскоп с диафильмами  Магическая картина: Вставляешь диафильм в проектор, крутишь ручку, а на стене появляются картинки!  Развивающие головоломки  Пирамидки и юла Жила-была юла. Когда юла юлила, Собака из угла Так жалобно скулила... Потом, когда юла Потом юла спала Когда юла проснётся И, спрыгнув со стола, По комнате пройдётся (Новелла Матвеева)  Замечательная управляемая игрушка!              Кто не помнит, как приятно было покататься верхом на такой машинке? Мечта любого мальчишки - оловянные и пластмассовые игрушечные солдатики:          Игра "Электроника": «Ну, Погоди!», «Хоккей», «Весёлые футболисты» и ряд других похожих игр. Наиболее популярна была первая вариация — «Ну, погоди!» (аналог Nintendo EG-26 Egg):  Игра "Ну, погоди!":  Настольная игра "За рулем": По крутящемуся кругу едет автомобиль, который держится на нем с помощью магнита. Задача играющего — управлять машинкой так, чтобы она не свернула с дороги и не врезалась в препятствие. Игра имеет 3 скорости и ключ зажигания, чтобы завести автомобиль.  Магический экран. Был показан в рекламе,вот в этом ролике:  Игрушечная лошадка. У меня была такая в детстве нарядку с здоровенной машиной с педалями, на которой я гоняла года в 3-5 по асфальту возле дома. Такие же автомобили можно было взять напрокат в детском городке, который был расположен в мариинском парке. Ну, и напоследок несколько нашивок для одежды:  Tags: СССР, детство, образование, школа |

| 05:46 am [Link] |

Правда о коллективизации глазами американской разведки ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА Конфиденциально Март 1935 г. Департамент сельского хозяйства США Бюро сельскохозяйственной экономики Доклад об общих впечатлениях и сторонних наблюдениях в Союзе Советских Социалистических Республик - особенно в сельском хозяйстве - на основе посещения СССР в сентябре-октябре 1934 г. От русской границы до Ленинграда При въезде в СССР на ст. Негорелое одно из наиболее сильных впечатлений - это впечатление порядка. Таможенные формальности были выполнены спокойно, вежливо и быстро и без той шумливой суматохи и назойливости, которыми сопровождался переезд русской границы в дореволюционное время. По пути в Ленинград люди, которых видишь вдоль дороги на железнодорожных станциях, бедно одеты и многие, по-видимому, плохо питаются. Не видно ни одного мужчины, ни одной женщины, которые были бы хорошо одеты. Женщины заняты всеми видами труда. Их одежда по большей части грязна и часто изорвана. Многие ходят босиком, а другие носят сильно истрепанную обувь - даже ботинки, сделанные из автомобильных шин. Многие мужчины одеты в давно изношенные остатки военных и других мундиров. Пища на железнодорожных станциях скудная и скверного качества. Мужчины, женщины и дети кажутся хилыми и плохо питающимися. Правда, территория, по которой проезжаешь, принадлежит к числу наиболее бедных сельскохозяйственных районов Советского Союза, и даже до революции здесь царила нищета. По мере приближения к Ленинграду положение улучшается. Ленинград На улицах Ленинграда мало свидетельств той бедноты, которую мы замечали в Белоруссии. В то же время нет или очень мало признаков процветания. Общий вид мужчин и женщин, хотя они и явно более сыты, весьма напоминает общий вид публики на улицах Вены (в 1922 и 1926 г.г.). Были приложены все усилия к тому, чтобы свести нас с теми, кого мы хотели видеть. В то время мы еще не установили своего официального положения через американское посольство. Не было видно никаких следов шпионажа или попыток руководить нашими передвижениями. Первым учреждением, которое мы посетили, был Ленинградский сельскохозяйственный институт. Этот институт располагает знаменитой мировой коллекцией пшеницы; здесь собраны и исследуются результаты экспериментов по культивации различных сортов пшеницы, проведенных в различных районах Советского Союза. Эта работа может представить весьма большой практический интерес для нас, и мы должны пристально следить за работой этого института и его филиалов в провинции. Москва Положение в Москве и общий вид людей лучше, чем в Ленинграде. Все кажутся очень занятыми. Строительство идет днем и ночью. Улицы обычно полны народом, а трамваи и автобусы перполнены. Магазины довольно хорошо снабжены товарами и обычно полны покупателей. Заметно некоторое слабое расслоение населения на пролетариат и на то, что может быть названо "суперпролетариатом". Общие жизненные условия населения, несомненно, лучше, чем положение народных масс до революции. Делается попытка поставить сельскохозяйственную практику на научную основу. До революции было мало хорошо организованных станций для разработки местных сельскохозяйственных проблем. Сейчас такая станция имеется фактически в каждой области. …Значительная часть научной работы, широкое развитие которой сейчас только начинается, великолепна и должна оказать глубокое влияние на сельскохозяйственную практику. Вместо случайной смеси сортов, которой характеризовалась крестьянская продукция до революции, сеется лишь один сорт и одна порода, например, пшеницы, в пределах каждой зоны, на которые поделена страна. Это само по себе является фактором большого значения в той будущей конкуренции, которой мы должны ожидать от России в области мировой торговли. Россия сейчас производит однородные сорта в большом количестве, и каждая из этих пород будет иметь признанную ценность в мировой торговле. …Правительство сможет собирать и экспортировать целые пароходы гарантированного качества. Ростов-на-Дону …Мы выехали на автомобиле в большой семеноводческий совхоз «Зерноград», расположенный на расстоянии 91 километр. По дороге мы видели много полей, заросших сорняками. В этой части долины Дона было гораздо меньше зяблевой вспашки, чем мы ожидали. Когда мы через два дня прибыли на Украину, были видны всюду вспаханные под зябь поля, а озимая пшеница и рожь, показывали хороший рост несмотря на отсутствие дождей. Но здесь, в бассейне Дона, вспашка под зябь задержалась, и невспаханные поля дали богатый урожай сорняков. Полям не только не уделяли внимания, они не только заросли сорняками, но пшеница, которую мы исследовали в одном пункте по дороге в «Зерноград», хотя и хорошего качества, была засорена и содержала высокий процент сорняковых семян в то время, как вся пшеница, которую мы видели на Украине, была замечательно чистая и великолепного качества. На следующий день мы посетили молочный потребительский кооператив в Ростове. Это предприятие, работающее всего два года, хорошо выстроено, с санитарными полами и белыми изразцовыми стенами. Оно хорошо оборудовано современной аппаратурой по обработке и охлаждению молока. Имеются контрольные лаборатории, как химическая, так и бактериологическая. Работники, непосредственно соприкасающиеся с продуктами, должны принимать душ и надевать при входе чистую одежду. Имеется комната для маникюра, где ухаживают за ногтями. Работу хозяйства в некоторых отношениях нельзя считать безупречной. Например, окна не закрыты занавесками от мух. Тем не менее, по сравнению с дореволюционной системой распределения молока по всей южной России, это молочное хозяйство является огромным достижением. Днепропетровск В деле перехода от прежней системы сельского хозяйства, основывающейся на традиции, обычае и привычке, к рациональному сельскому хозяйству, основанному на приложении науки к практике, научно-исследовательские институты, подобные Днепропетровскому, играют самую крупную роль. На нас произвел глубокое впечатление характер людей, ведущих исследовательскую работу в Институте, а также великолепие предоставленного в их распоряжение оборудования. Мало что можно было критиковать и многое заслуживало похвалы, как в городском институте, так и на опытной станции, расположенной в нескольких милях от города. И то, и другое по своей работе могло бы весьма успешно выдержать сравнение с какой-либо из наших менее крупных опытных станций. Русский народ, несомненно, пробуждается к политической сознательности. Харьков В Москве мы столько наслышались насчет шпионажа и нежелания властей сообщать факты, что в Ростове и Днепропетровске мы несколько опасались задавать вопросы. Но по прибытии в Харьков мы смогли более интимно ознакомиться с сельскохозяйственной структурой области. В 1930 г. в Харьковской области было всего лишь 700 тракторов, главным образом американского происхождения. В 1934г. имелось 6400 тракторов - главным образом русского производства, сконцентрированных в 127 МТС и распахавших 3 миллиона га. Наше первое соприкосновение с сельской жизнью и коллективным ведением хозяйства имело место вблизи Харькова в селении Ольшня - большом городе с 10 тыс. жителей, из коих 8 тыс. работают в колхозах. Прежде это село было окружено полосками земли в несколько ярдов ширины и до тысячи и больше ярдов длины. Каждый крестьянин владел одной или несколькими полосками, разбросанными на различном расстоянии и в различных направлениях от центра села. Долгие часы уходили на ходьбу от одного мелкого участка к другому в период вспашки, сева и уборки. Тысячи этих узких полосок были слишком малы для применения каких-либо машин, более сложных, чем плуг или простая косилка. Посев производился вразброс, и по краям невозможно было не забросить семена на соседние полоски. Крестьянин засеивал одну из своих полосок, скажем, пшеницей, его сосед справа - овсом, а сосед слева -рожью. При уборке первый крестьянин мог обнаружить смесь пшеницы, овса и ржи. Крестьянское зерно было всегда нечисто и всегда неоднородно. В Ольшне тысячи мелких участков объединены в 8 больших колхозов. Каждый колхоз разбит на несколько больших полей, каждое из которых отведено под отдельную культуру, включенную в ту систему севооборота, которая пригодна в местных почвенных и климатических условиях. Каждый колхоз в Ольшне получил от правительства улучшенные сорта зерна (пшеницы, овса, ржи, ячменя и т.п.), которые, по мнению комиссии специалистов, были сочтены наиболее подходящими для местных условий. Для вспашки, посева и уборки части полей в каждом колхозе употребляются лошади и конные орудия, но большая часть работы проделывается тракторами областной машино-тракторной станции (МТС). Благодаря работе машин земля глубоко вспахивается и хорошо взрыхляется там, где это нужно. Подобного рода объединение мелких участков имело место по всей России, и мы должны признать, что в этом отношении произошла огромная перемена к лучшему, которая должна сыграть большую роль в сельском хозяйстве. Крестьяне, прежде обрабатывавшие эти полоски, соединенные таким образом в несколько больших полей, образующих колхоз, стали колхозниками, которыми руководит выборный председатель. В Ольшне председатель колхоза им. Сталина - крестьянин местного села, наделенный необычной энергией, способностями и предусмотрительностью, весьма гордый достижениями своего колхоза. Члены колхоза сгруппированы в бригады под руководством выборных лиц, которыми являются обычно наиболее способные крестьяне данной группы. Для надобностей каждой отрасли хозяйства возведены постройки: хлева для лошадей и скота, свинарники, житницы, подвалы для хранения картофеля и овощей. Все 4 колхоза, которые мы посетили, были заняты сооружением необходимых построек. В этих постройках не было решительно ничего несуразного; они основательны, по большей части крыты соломой и достаточны для надобностей практического хозяйства. Они гораздо лучше тех построек, которые прежде принадлежали отдельным крестьянам. Крестьянин за свой труд получает стандартную плату за стандартный день. Бригадир и председатель колхоза получают соответственно больше простых рабочих. Стандартная дневная зарплата в одном селе составила 2,5 кг зерна, 3 кг картофеля, 4 кг других овощей и 1/2 кг вина. Как муж, так и жена могут работать на поле или в хлевах; старшие дети могут заменить жену. В страдную пору работникам засчитываются сверхурочные, и работник может заработать от 300 до 400 трудодней в год. Семья может либо потребить весь свой доход, либо продать излишек на крестьянским рынке. Колхозный Совет может принять решение об отчислении еще некоторой доли на общие улучшения. Один колхоз близ Одессы приобрел для нужд своих членов самолет. Остаток либо распределяется в натуре, либо продается правительству по рыночной цене, и деньги распределяются в виде премии на основе количества проработанных часов и с учетом характера и качества проделанной работы. Члены бригады, давшей большую часть излишка, получают большую часть премии. Делается все возможное для стимулирования индивидуальных усилий. Каждый колхоз имеет лабораторию, где испытываются семена и образцы засеваемых растений и где демонстрируются их заболевания и язвы. Это - одно из многочисленных мероприятий, при помощи которых советское правительство стремится создать мыслящее сельское население, которое должно стать фактором большого значения в жизни села и в деле поднятия производительности труда. Общее мнение всех тех, с кем мы беседовали, сводится к тому, что коллективизированные крестьяне либо убеждены в том, что колхозная система лучше прежней чересполосицы, либо же они принимают существующий порядок, как неизбежное. Сберегается время, тратившееся прежде на ходьбу от одного отдаленного маленького участка к другому, крестьяне работают меньшее количество часов, чем прежде, и в среднем получают для пропитания своей семьи большее количество и больший ассортимент продуктов. Это означает повышение жизненного уровня и увеличение потребления продовольственных продуктов в деревне по сравнению с дореволюционным периодом. Продовольственные фонды семьи часто пополняются продуктами со своего приусадебного участка. В одном из сел, которые мы посетили, каждое хозяйство в дополнение к колхозному стаду имело свою свинью. В этом селе 80% хозяйств имели свою корову. Правительство ставит своей целью, чтобы каждое крестьянское хозяйство имело свою корову. В течение 1933-34гг. Советскому Союзу не повезло в том отношении, что сельскохозяйственные планы были опрокинуты засухой, поэтому невозможно оценить производственные результаты богато оснащенного крупного хозяйства. Однако в 1934г. новая система была уже довольно тщательно организована и, при средних условиях, можно ожидать увеличения продукции, а сочетание благоприятных факторов дало бы крупный излишек продукции. До какой степени на подобной возможности отразится увеличение потребления - остается открытым, но вся эта проблема отныне требует пристального внимания с нашей стороны. Увеличение продовольственных фондов не является единственным моментом в улучшении условий деревенской жизни. До революции женщины обычно работали на полях наряду с мужчинами так же, как это имеет место во всех странах юго-восточной Европы. Эти женщины обычно брали своих грудных младенцев и малых детей в поле, и там они проводили время среди глыб земли. Дети старшего возраста обычно работали вместе со своими родителями. Хотя в некоторых деревнях существовали школы, посещение их не было обязательно. Сейчас каждый ребенок посещает школу в течение определенного количества лет. Дети дошкольного возраста получают уход в детских садах и яслях. Исходя из нашего западно-европейского уровня, эти сельские учреждения кажутся примитивными и оставляют желать много лучшего, но по сравнению с тем положением, когда ребенок оставался на поле под телегой среди грязи и насекомых, это - чудеса комфорта. Многие крупные села имеют больницы с родильными приютами - вещь, до революции неслыханная. Обычное в старой России битье жен, как говорят, фактически исчезло. Некоторые из церковных зданий остались, но те, которые мы видели, выглядят потрепанными. В семьях, где муж и жена - пожилые люди, все еще висят семейные иконы, но молодые пары заменили их портретами Ленина и Сталина. В некоторых из брошюр, которые мы читали, о Ленине и Сталине говорят почти как о высших существах, о кулаках же (богатых крестьянах) - как о дьяволах. Образец крестьянского радушия мы видели в Ольшне, где женщины колхоза им. Ленина дали нам импровизированный завтрак. Когда мы возвратились с обхода полей и хлевов, мы нашли два длинных стола, расставленные, по-видимому, в их клубном помещении. В конце зала была сцена, а во время закуски наш слух услаждал граммофон. Закуска состояла из холодного мяса, сыра, меда, черного и белого хлеба. Городские работники привезли бутылку коньяка, а у крестьян был большой запас водки. Сначала руководитель местной организации компартии произнес речь, в начале которой он указал на достижения Ленина и Сталина и коммунистической партии (ни один из ораторов, которых мы слышали в России, не обходится без того, чтобы не упомянуть о Сталине или процитировать его в своей речи). После предварительной закуски женщины подали нам жареных цыплят, жареный картофель, помидоры, соленые огурцы, вино и горячее молоко. Речи продолжались, и в перерыве няня, воспитывающая сирот, принятых колхозом имени Сталина, привела всю группу детей, которые по-русски произнесли маленькую приветственную речь. Все вместе явилось весьма дружеским выражением радушных чувств крестьян по отношению к Америке. …Председатель колхоза «Новая культура» - расчетливый старый крестьянин, о практичности которого свидетельствуют полные житницы и скирды сена, откормленный скот и воодушевленные рабочие. Постройки и оборудование -соответствующие своему назначению, без показного лоска. Это хозяйство - выдающийся пример того, чего можно добиться всюду в CССP при условии, если председатель колхоза обладает энергией и здравым смыслом. Киев Один из крупных недочетов крестьянского хозяйства - его медлительность. Советское правительство стремится побудить крестьян к своевременному выполнению работ. Это делается двумя способами: с одной стороны, человеческому труду дается в помощь машина через посредство машино-тракторных станций, и с другой стороны, работа колхозника стимулируется личными советами и руководством "агрономов", - напоминающих наших провинциальных aгeнтов. В Киеве мы посетили машино-тракторную ремонтную мастерскую (МТМ), обслуживающую группу машино-тракторных станций (МТС). Они обслуживают колхозы, совхозы и даже такие единоличные хозяйства, которые велики для работы трактора. В штабе МТМ имеется телефонная распределительная доска с проводами, связанными со всеми МТС, с одной стороны, и с центральным Наркомземом в Киеве, с другой. Киев имеет непосредственную связь с Москвой. МТС связаны телефонами с деревнями, которые они обслуживают и, таким образом, каждый совхоз и фактически каждый колхоз имеют прямую телефонную связь с этими организациями, руководящими сельскохозяйственной деятельностью. В горячую пору можно ежедневно давать распоряжения и получать ежедневные отчеты о работе, которая должна быть проделана или уже проделана. Таким путем московские власти имеют возможность постоянно внимательно следить, как обстоит дело во всех частях Союза в отношении вспашки, посева и уборки, производимых тракторами. С такой широко разветвленной организацией, проникающей до каждой деревни и до каждого колхоза, московское правительство потенциально имеет возможность получать более быструю и более точную информацию по сельскохозяйственным вопросам, чем, быть может, любая другая страна в Европе. В каждой МТМ на Украине установлен типографский станок В других сельских районах CССP мы не видали типографских станков, и не знаем получило ли это средство передачи информации всеобщее распространение по Советскому Союзу, которым ведает специальный редактор, издающий периодически листок. Несмотря на то, что первоочередной задачей этого листка, вероятно, является распространение политической пропаганды, он, вместе с тем, служит и местным человеческим интересам, создавая для крестьянина стимул участвовать в этом листке своими заметками и статьями. Таким путем крестьянин, выучившийся читать, получает стимул к тому, чтобы заинтересоваться происходящим вне его деревни. Крестьянин превращается в мыслящее человеческое существо с определенным взглядом на жизнь, горизонт которого выходит за пределы земельного участка, обрабатываемого его деревней. Создается национальное самосознание и взгляд на окружающий мир, вместо той индивидуалистической интроспекции, которая была характерна для дореволюционного крестьянина. Одесса Та поддержка, которую оказывает советское правительство научно-исследовательской сельскохозяйственной работе, отлично иллюстрируется зданиями и оборудованием, которые предоставлены в распоряжение сотрудников Агротехнического Института и селекционной станции в Одессе. Зеленые домики, оборудование для искусственного освещения и температурные помещения, где в любое время года можно создать условия лета и зимы, являются образцовыми. Во всех посещенных нами колхозах на нас произвело определенное впечатление то обстоятельство, что нигде не видно никакой попытки делать что-либо напоказ, для виду. Делается все то, что необходимо для хорошего ведения хозяйства, и крестьянский здравый смысл избегает всего несущественного. Спасибо камраду |

| June 24th, 2009 | |

| 05:30 am [Link] |

Детская литература в СССР Я уже писала, что первое, что начала делать советская власть в ответ на вал анархии и беспредела, захлестнувшие страну после февраля 1917-го года, когда бывшую Российскую империю раздирали на множество суверенных "апельсиновых долек" внешние и внутренние враги, были не разборки с врагами, не план ГОЭЛРО, не тихие дипломатические сражения, а создание для миллионов беспризорных вследствие многолетней войны и разрухи детей детских домов. Сегодня остались только в памяти пионерские лагеря отдыха, сеть лечебных и оздоровительных заведений, десятки тысяч дворцов и домов школьников, где миллионы ребят занимались и постигали азы знаний в разных отралсях науки и творчества, разрушена и приватизирована система ДЮСШ, а помещения кружков при ЖЭКах были отданы под офисы. Одним из важнейших проектов советской власти была ликвидация детской неграмотности. Для этого не жалелось средств. Вот некоторые образцы детской литературы, начиная с первых шагов утверждения советской власти. Детские книжки в СССР                           .. Детские журналы в СССР            .. В тему: История СССР в обложках журнала "Знание - сила" СССР: крылья человеку По обложкам журнала "Техника - молодежи" Tags: СССР, модерн, мораль, образование |

| June 23rd, 2009 | |

| 12:09 am [Link] |