[Recent Entries][Archive][Friends][User Info]

Below are the 25 most recent friends journal entries:| March 30th, 2025 | |

|---|---|

| 03:24 pm syn_lor [Link] |

mlterm 3.9.4 После двух лет разработки состоялся выпуск 3.9.4 кроссплатформенного эмулятора терминала mlterm. ( читать дальше... ) |

| 03:05 pm vrotmnen0gi [Link] |

Elisa ( +34 ) |

| 07:00 am vrotmnen0gi [Link] |

Isabele ( +29 ) |

| 09:25 pm 4chan [aryk38] [Link] | Зеля должен поймать момент и предложить Украину 51м штатом, обогнать Канаду. и Хренландию. |

| 02:09 am aculeata [Link] | Когда мы умрем, ты говоришь, Что про нас расскажут? Расскажут, непременно расскажут, Как про всех, как обычно, Например, что ты был шпионом Не одной, так другой разведки, Находясь на задании, Изнасиловал многих женщин. А ты, как обнаружится, Это обнаружится непременно, Состояла в тайной связи С братом, родным или сводным, С твоим или с его кузеном, Сбила с пути без счета прочих, Несмотря на свою накладную грудь И вставную челюсть (Как покажет журналистское расследование, У тебя никогда не было настоящих). Возвращаясь домой поздно ночью, Изнасиловала многих женщин. А я, как станет известно, Служила шпионкой или, скорее, на органы, На органы, да, продавала детей, Но они бежали, Конечно, не все, но те из них, что бежали, Травмированные прошлым, К сожалению, встав вчетвером на стезю порока, Изнасиловали многих женщин. Это расскажет любовь всей моей жизни, Как только с ее собственных слов Это, о ней и обо мне, станет достоверно известно. Да ведь всего не расскажешь. Когда мы умрем, мир, наверное, На какое-то время еще сохранится, Но только в нем наступит другая фаза: В обществе станет цениться То, о чем мы думали с неприязнью, Так что нас с вами если и вспомнят, Скажут -- эти прожили жизнь не зря, Изнасиловали многих женщин, Начинали всякое дело с хвалы Аллаху. Когда мы умрем, будет цвести сирень В твоей климатической зоне, а в нашей -- Немного неказистые дворницкие кусты, Которые здесь разводят для стрижки, Расцветут белым цветом, Разнося повсюду запах жасмина, А в твоей будет только море, А в твоей возьмутся квакать лягушки. Когда мы умрем, друиды о нас расскажут, Как жил на свете добрый, свирепый воин Огромного роста и о семи зрачках, Как катилась лодка, не замечая дна, Как будто сжимая нас в деревянной ладони, И как густо встал над водой туман, Когда мы с тобой колдовали. Tags: drovorub |

| March 29th, 2025 | |

| 06:17 pm lj_17ur [Link] |

«Заводская лирическая». Вчера вечером включил звук в ящике и услышал, как баба допустила, чтобы её малец в ванне помер от смартфоновой зарядки. И там вообще неслось по кочкам о «цифровой наркомании»… люди, «цифроголизм» поэтичнее… вообще неслось о том, что народишко в смартфоны уткнулся, а о боге забыл. Беда. Я здесь стану рассуждать очень в общем, благо черновик позволил. С убылью количества человеческого материала и при сохранении индустриального подхода к его обработке качество человеческого материала падает. Происходит это потому, что человеческий материал понимает свою возрастающую ценность и ведёт себя соответственно, успешно сопротивляясь обработке. Сотня Анакинов Скайуокеров одновременно, ни одного из которых мастер Йода не может выпнуть, не то уволят. Однако «соответственно» и «успешно» не только убивают образование (поручусь) и внесемейное воспитание (предполагаю). У взрослых в подавляющем большинстве случаев «соответственно» и «успешно» относятся к сопротивлению рабочей силы требованиям работодателя: частного, государственного, коллективного или общественного. Целью этого сопротивления пребывает экономия сил рабочей… ээээ… силы на неинтересных, скучных и утомительных занятиях. Сэкономленные рабочей силой силы уходят на занятия интересные, захватывающие и оттого менее утомительные. Самое лёгкое и простое из таких занятий – это сидение в Интернете (по сути) и использование гаджета-девайса-смартфона (по форме). Это первое приближение, хотя здесь у ситуации уже заметны те несущие конструкции, которые можно обрушить, чтобы избавиться от неё. Но. Во-первых, эти конструкции относятся не только к данному аспекту общественной жизни, поэтому их обрушение возымеет отнюдь не ограниченные последствия, и они в целом вовсе не обязательно хороши; во-вторых, планы по такому обрушению обречены вызвать традиционный обывательский скулёж «а можно как-нибудь так». Уж если самоходная подставка под смартфон нынче не менее чем одна из норм публичного поведения, то такой скулёж, громкий и агрессивный, станет препятствием. Теперь второе приближение. Я выше написал, что утаенный от работодателя/учителя ресурс – в первую очередь внимание – работник/ученик тратит на самое доступное развлечение; как правило, с выгодой для поставщика этого развлечения, который не отвечает перед клиентом. Однако я не написал, как возникает сама нужда в этих тратах едва ли не в каждом конкретном случае. Правильным ответом здесь будет «чересчур быстрая смена окружающей обстановки». «Работа», «транспорт», «дом» в сколь угодно сложной последовательности, лишь бы отдельные стадии были достаточно короткими, а переходы между ними были бы вообще мгновенны. Цифроголизм есть побочный эффект от некоторой технологии сглаживания этих переходов (Интернет). И здесь становится доступен весьма интересный угол зрения, если понять, что исторически это вовсе не оригинальная ситуация, а «цифро-» – не первый эпитет «-голизма». Смотрите. В период оформления в какой-нибудь стране индустриального пролетариата как режима существования рабочей силы в городе, эта рабочая сила – вчера из деревни – бухала от души, причём безразлично государственных границ и общественного строя. Сглаживали переходы, перенаправляли внимание. А уж сколько там детей пострадало даже от алкоголя впрямую, не говоря уж про перенаправленное внимание родственников... Почему? То же самое: ежедневная и неоднократная резкая смена обстановки. К такому очень трудно привыкнуть; более того, разделение труда с его упрощением на отдельно взятом рабочем месте прямо противодействует такому привыканию. Можно отметить, что сейчас такому упрощению труда способствует тот самый спрос на рабочую силу в период уменьшения её количества («чтобы хоть что-то делал»). Почему дела алкогольные со временем пошли на спад – и по охвату, и по градусам? Главное: перепад между работой и домом (ради простоты уберу транспорт) стал мельче, и новые городские поколения к нему привыкли. Городское домашнее хозяйство приобрело черты индустриального предприятия, а помянутое предприятие – стараниями и профсоюзов, и радикальных общественных движений – обзавелось заметной коммунальной составляющей, «там жить можно» (без восторженной интонации). Однако различие, став меньше, никуда не делось, и навязываемая извне «цифра» его заполнила, ибо она гораздо гибче, а в пределе вообще не имеет формы, как жидкость или газ. Заполнила и свербит. Что отсюда можно понять? То, что по-прежнему востребован – и стихийно продолжается! – процесс сглаживания различий между работой и домом. Почему бы его не ускорить и, главное, не отладить, ибо «цифра», повторю, чересчур пластична и, кроме того, замусорена неизвестно чьими испражнениями? Убьёмся выправлять последствия. Да, радикальное отождествление дома с работой («удалёнка») для индустриальной организации труда есть решение реликтовое и ублюдочное (читайте раннего Ленина). Однако можно и по-другому. Я недавно попытался сформулировать концепцию «дома» как сложного, многоуровневого и многоаспектного решения (технического, программного, юридического и т. д.), помимо прочего заведующего по доверенности члена общества (в данном случае человека или семьи) его социальными связями. Представлю себе, что некоторое «предприятие» представляет собой такое же решение с возможностью адаптации своих «рабочих мест» в нём. В этом случае задачу уменьшения нервных затрат человека на переход между «работой» и «домом» можно решить через сопряжение таких систем – «домашнего хозяйства» с «рабочим местом». Сопряжение именно с этой целью: минимальная трата нервов на переход из «домашнего» состояния в «рабочее» и обратно. Читатель здесь уже, наверное, вообразил антиутопию, в которой эта задача решена через а) отождествление этих состояний б) в пользу работодателя; та самая «удалёнка», но на новом техническом уровне, чтобы ещё и в душу залезть. Нет. Речь идёт о сопряжении множества возможностей каких-либо действий, в том числе социальных, по установке или разрыву связей с другими людьми. Наилучшей аналогией здесь выступит ковалентная связь, где парой электронов (в смысле квантовой теории, «облака вероятностей») будут «рабочее» и «домашнее» состояния человека, а атомами, соответственно, «работа» и «дом». Речь о том, чтобы освободить человека от самостоятельного и всеобъемлющего учёта дел рабочих в делах домашних и наоборот: чтобы и дома, и на работе он «просто жил», пусть и по-разному, но не напрягаясь от перехода. Замечу, что неизбежной чертой этих решений будет увеличение времени на смену состояний (биология), и это та ещё пандорова шкатулка (экономика). И, конечно, противоречие интересов работника и работодателя – и следующее отсюда несоответствие между «домом» и «работой» – никуда не денутся, потягушечки будут, однако и текущую меру этого противоречия, и изменение этой меры будет возможно оценить, отобразить и, чем чёрт не шутит, спрогнозировать даже для единицы, и тем более для многих. Вопрос «залипания» (выражение мне сосватали студенты) в гаджеты здесь решается так же побочно, как он и возник, а все решения сводятся к осознанному управлению собственным вкусом, то есть переходу на не-очень-случайное управление доступом к новостям и развлечениям в этом гаджете, по времени в том числе. Переходу добровольному, и это право вообще надо гарантировать, чтобы без скулежа; переходу заданному по определённому протоколу – срок, порядок изменения; переходу свободному в плане выбора исходного множества источников и правил уточнения этого множества или отказа от него; переходу долговременному – так, чтобы можно было привыкнуть до уровня «всегда так было». Ведь де-факто это решение по выбору обстановки, вроде покупки мебельного гарнитура. Можно отметить, что такое уже делалось, разве что технически несовершенно и потому очень и очень неизбирательно, вплоть до комизма. Вспомните «задачи, стоявшие перед советским искусством», когда вся страна была одним «предприятием». Здесь дело схожее, но уже для отдельного человека или отдельной семьи, для отдельного работника или отдельного предприятия – и всё с их спроса. А по большому счёту – только ради освобождения самоходных подставок от смартфонов этим делом заниматься не стоит – такой подход к сопряжению (и отторжению) «домашнего хозяйства» и «рабочего места», доступный каждому члену общества, принципиально облегчит управление рабочей силой в масштабах общества, то есть её производством, восстановлением и распределением. И это одна из важнейших составляющих задачи выживания Федерации или наследующего ей государства в ближайшую сотню лет, покуда с демографией не справимся. Спасибо за внимание. ПостСкриптум. Недавно в комментариях напомнили перестроечный гнилой помидор «второе крепостное право», брошенный в коллективизацию. Думаю, что, прикидывая неизбежное, масштабное и отнюдь не снисходительное администрирование распределения рабочей силы в нашем обществе в обозримом будущем, я стану говорить о нём, как о «третьем крепостном праве» из уважения к памяти предков. И тех, кого, и тех, кто. Начиная с 1649. А если кто-то считает, что распределение рабочей силы администрированию не подлежит, то не душанбинский ли у него айпи? ПостСубСкриптум. «Антифрод-платформа» как способ отслеживания и контроля любой траты обывателя, единая очередь на жильё в масштабах страны покамест для увечных и нуждающихся… будущее не наступает, будущее складывается. |

| 08:44 pm syn_lor [Link] |

FTXUI 6.0.0 и 6.0.1 28 марта, после более полутора лет разработки, состоялись выпуски 6.0.0 и 6.0.1 кроссплатформенной библиотеки FTXUI, предназначенной для создания на C++ приложений с текстовым интерфейсом и распространяемой по лицензии MIT. Возможности библиотеки:

( читать дальше... ) |

| 07:22 pm lleokaganov [Link] |

Тридцать лет и три года: формат текстов БК-0010 взято отсюда: https://lleo.me/dnevnik/2025/03/30 Тридцать лет и три года пролежал на печи... Хорошее начало, да? Тридцать лет и три года пролежал на даче архив 5-дюймовых дисков от моего первого компьютера БК-0010 — бережно завернутые в фольгу от шальных магнитных полей и уложенные в погреб. Точнее, в подвале дачи пролежало это хозяйство всего 25 лет, и десять лет назад было найдено и перевезено в Чертаново. Правда, система не включилась — скорее всего, размагнитились сапописные ПЗУ: Tags: программирование |

| 03:14 pm vrotmnen0gi [Link] |

Yana ( +35 ) |

| 07:00 am vrotmnen0gi [Link] |

Briana ( +45 ) |

| 04:57 am lleokaganov [Link] |

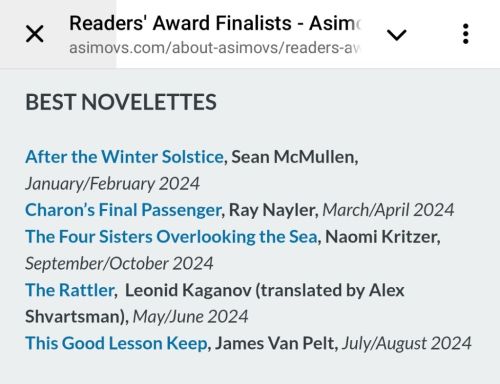

TOP5 Asimov's Readers Award взято отсюда: https://lleo.me/dnevnik/2025/03/29  Казалось невероятным, что рассказ в крупнейшем американском журнале фантастики «Азимов», а теперь пришло известие, что он в финалистах премии журнала: https://www.asimovs.com/about-asimovs/re |

| 12:53 am hyperion [Link] |  А вот это стало для меня огромным сюрпризом. Практически всё, что я проверял из позднего «Культа» меня оставляло равнодушным. И я ничего хорошего не ждал от начала восьмидесятых с их культурным переходом от неолита (в смысле хард-рока) к бронзовому веку с ранним тяжёлым металлом. К которому я тоже обычно отношусь настороженно. Но стилизованная под Мёбиуса обложка была столь хороша, что я решил дать записи шанс. Тем более что главный хит, про ветерана экстрасенсорных войн, написал сам Муркок, книгами которого я реально увлекался в детстве. Так вот, я не знаю, как это получилось, но мне нравится буквально каждая песня на альбоме. Видимо это опять момент перехода, когда ничего ещё не структуированно и кажется возможным всё. Мой любимый альбом металла восьмидесятых. Любимый и пока единственный. Есть плейлистом. Blue Öyster Cult – Fire Of Unknown Origin (1981) @we_are_dust Tags: музыка |

| 09:25 pm tiphareth [Link] |

"Nyet, Molotoff" Переделка "Nyet, Molotoff" с Трампом и Канадой (в оригинале был Молотов и Финляндия) https://potsreotizm-old.dreamwidth.o https://www.youtube.com/watch?v=VlH1B1w Смешно Current Mood: |

| 12:20 am hyperion [Link] |  Сперва я прошёл мимо этого двд в чарити. Обратил внимание, конечно, но я довольно плохо разбираюсь в живописи и про Баскию знаю только необходимый минимум. И стараюсь минимизировать покупки фильмов, у меня их слишком много. Но потом решил проверить название и с удивлением осознал, что это не документалка про художника. Ровно наоборот, изначально это был «New York Beat», музыкальный фильм про no-wave сцену. Для связи между музыкальными номерами придумали сказочный сюжет с бедным художником, ищущим покупателя картины для оплаты долга за квартиру. И блуждающего по клубам и репетиционным точкам. Но не закончили и оставили материалы лет на двадцать пылиться на полке. Потом посмотрел на список музыкантов. Увидел «Tuxedomoon» и «James White and the Blacks» и понял что надо брать. Ну что, это реально почти полный аналог перестроечных музыкальных фильмов, буквально набор клипов. Актёры довольно деревянные, но сам Баския выезжает за счёт естественной харизмы, смотреть на него одно удовольствие. Запись диалогов была потеряна, всё озвучили уже в нулевые. Но оригинальная музыка целиком сохранилась и она фантастическая. Наверное в первый раз на моей памяти мне понравились вообще все музыкальные номера. Включая хип хоп в клубе и весёлую попсу от «Kid Creole and the Coconuts», возможно зря я их всё время игнорировал. Главный шок - «DNA» и японцы из «the Plastics», изумительные номера. Жаль, что не было «Gray», по сюжету у них аппаратуру украли, что привело к формулированию параноидальной теории о заговоре крупных музыкальных компаний по уничтожению независимых групп. Но за кадром они звучат. На очень реалистичном финале (художник находит бомжующую фею, расколдовывает поцелуем и получает чемодан денег) за кадром заиграли «Suicide» и я понял что почти влюблён в этот корявый фильм.  Downtown 81 (2000) @we_are_dust |

| March 28th, 2025 | |

| 08:13 pm vrotmnen0gi [Link] |

Pussy Portraits Part DCCXXIX (729) |

| 04:09 pm lleokaganov [Link] |

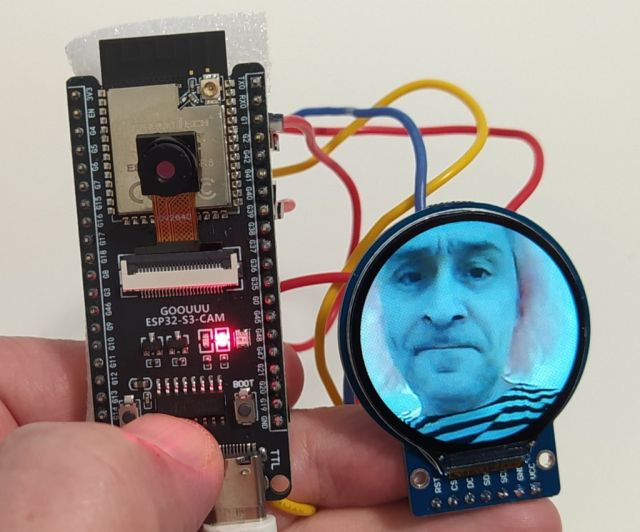

Шпигель, Шпигель ай лю-лю взято отсюда: https://lleo.me/dnevnik/2025/03/28  Кажется я собрал зеркальце. UPD: Спрашивают, чего как. Ну чо, Ардуино. Дисплейчики круглые GC9A01 1.28дюйма (меньше не вижу смысла) от 194 руб, ESP32 с камерой OV-2640 (в OV-5640 не вижу смысла, мы даже то разрешение не используем) — от 649 руб. |

| 02:53 pm vrotmnen0gi [Link] |

Victoria Wood ( +34 ) |

| 09:57 am hohly [Link] |  Я уже писал, что современная так называемая демократия устроена следующим образом - пастве предлагают решить публичными дебатами следующую необычайно "важную" проблему: убирать ли улицы мётлами и вениками, как при дидах, или использовать пластиковые щётки и роботы-уборщики? Создаются множество ток-шоу на ТВ, газеты пестрят спорами... но в то же самое время действительно общественно значимые вопросы просто зажёвываются и опускаются "тут нет места публичным дебатам, они могут только навредить". Позвольте, но по конституции практически любой страны недра и земля это общественная собственность всего народа или нации, как публичной дискуссии может не быть?? Как публичная дискуссия может нанести вред?? А вот так :) |

| 07:00 am vrotmnen0gi [Link] |

Elizabeth ( +33 ) |

| 12:08 am hyperion [Link] |  Второй альбом Тойи наглядно показывает, что она тогда была в первую очередь актрисой. Это буквально набор сюжетов к неснятым фильмам категории B. Разумеется с самой Тойей в главной роли. Космический хоррор с цитатами из Лавкрафта. Фантастика. Призраки. Даже мексплотейшенс с мумиями. И в каждой песне она играет голосом, это трудно назвать просто пением. Обложка и конверт тоже подчёркивают кинематографическую составляющую релиза. Особенно готический хоррор на лицевой. На обратной нечто инопланетное. Геоглиф с великаном из Серн-Эббас на конверте можно при желании записать в фолк-хоррор. Но что там делает жираф даже я не понял. Две лучшие песни построены на цитатах из Блейка. Но в целом мне тут нравится буквально всё, очень угарная готика до появления субкультуры. Ритмичная, нервная, с упором на синты - все признаки года выпуска на месте. Следующий этап мне уже не очень нравится, но два первых альбома у неё объективно отличные. Есть плейлистом.  Toyah – The Blue Meaning (1980) @we_are_dust Tags: музыка |

| March 27th, 2025 | |

| 10:49 pm hyperion [Link] |  Ради разнообразия напишу про Британию. У нас все (включая премьера) обсуждают хит сезона, минисериал «Adolescence». Действительно неплохой, хотя мне по настоящему понравились только две первые серии, с акцентом на полицейском участке и школе. Но сериал с подробным пояснением тактико-технических характеристик красной таблетки не мог не взбесить основных торговцев токсичной маскулинностью. Его кекейшество немедленно поддержал твит своего любимого эксперта, в жизни не выезжавшего из родной Малайзии, но точно знающего про всё, что происходит в Европе и занятого буквально беспрерывным сочинением твитов про закат этой самой Европы и величие Маска. Эксперт решил, что фильм основан на Акселе Рудакабане и атаке в Саутпорте (вариант, к примеру, с Джеком Дэвисоном и атакой в Плимуте, разумеется, был проигнорирован), после чего опять развопился о угрозе белой расе. Я проверил старые твиты, после атаки он столь же громко вопил про исламиста. Но всерьёз изучить его аккаунт я не в состоянии, там сплошной поток самой халтурной пропаганды, ощутимый процент которой берётся прямиком от россиян.  Проблема тут даже не в Чеонге и его фабрике сплошных фейков. Человек привлекает к себе внимание как может. Но меня по настоящему напрягает мысль о надвигающейся технократической олигархии, глава которой слепо верит любому твиту из страны третьего мира, если к нему мем с лягушкой приложен. @pamupe_c |

| 10:33 pm syn_lor [Link] |

Выпуск Альт Виртуализации 10.4Доступен выпуск на 10 платформе (ветка p10 Aronia), «Альт Виртуализация» 10.4.Сборка подготовлена на x86_64, AArch64, на базе ядра 6.1 LTS. Скачать образ В минорной версии 10.4 обновлена пакетная база. Подробно в рассылках: altlinux-announce-ru@ community@ >>> Сайт загрузки |

| 09:05 pm vrotmnen0gi [Link] |

Чёртова дюжина ( остальные )

|

| 05:21 pm vrotmnen0gi [Link] |

Any Moloko ( +23 ) |

| 04:00 pm syn_lor [Link] |

Lug 0.5.0 19 марта состоялся выпуск C++ библиотеки Lug, реализующей встраиваемый предметно-ориентированный язык для выражения синтаксических анализаторов в виде расширенных грамматик синтаксических выражений, и распространяемой по лицензии MIT. Возможности библиотеки:

( читать дальше... ) |