| [Tags | | | book, cyberpunk, economics, hudlit, memuar, pedo, psychoanalysis, psychology, review, sci fi, sociology, soviet, thelema, thomas disch, utopia | ] |

| [ | [mood] |

| |  sleepy sleepy | ] |

| [ | Current Music |

| | Colosseum - Valentine Suite | ] |

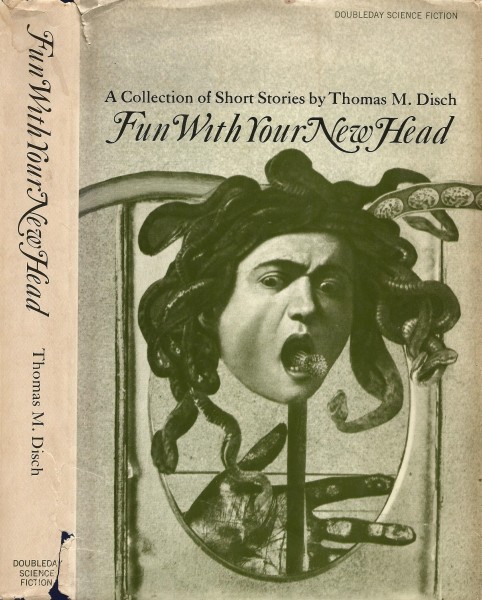

Веселье с вашей новой головой

Томас Диш

1968

Еще один сборник рассказов Томаса Диша, изначально издававшийся как «Under Compulsion», а потом переиздовавшийся как «Fun with your new Head». Мне он больше понравился чем предыдущий. Кажется тут есть действительно передовые рассказы проложившие дорогу новому жанру «Кибер-Панк», а именно был «Меланхолия Венеры» и «Пустая Комната». То есть конечно не настоящий кибер-панк, а такой прото-кибер-панк. Кроме этого тут есть и просто крепкое НФ из журнала «The Magazine of Fantasy and Science Fiction» явно более серьезная чем «смешнявки» из прошлого сборника. Кроме этого тут есть скорее даже не хорроры, а саспенс «Тараканы» и «Касабланка». Потому что, мне кажется, шестидесятые были периодом кризиса для жанра хоррора (после Лавкрафта, но до Кинга), и хоррор затмевало сияние саспенса (Хитчкок). Тут есть очень странные на приятные тексты, похожие на фрагменты романов У. Берроуза «Cоревнание» и »Бесполезный побег, неумолимая погоня«. Есть просто черный-черный юмор в рассказах «A-1» и »Линда и Дэниэль и Спайк«. Сборник с одной стороны довольно мрачный, постоянно возвращающийся к теме одиночества, депрессии, суицида, шизофрении и ядерной войны, но при этом еще и очень веселый, и это еще что важно сборник рассказов про любовь.

The Roaches • Escapade, October 1965

«Тараканы». По сюжету есть провинциальная девушка из Минесоты в Нью-Йорке. И эта девушка живет на съёмной квартире. И у нее в Нью-Йорке развивается фобия тараканов, которых она до этого не видела. Но особо тяжелой ее жизнь становится когда в соседнее нежилое помещение въезжает странная семья русских алкоголиков Щипяловых. Семья Щипяловых состоит из двух пожилых мужчин, один из которых предположительно является ветераном (только если колчаковских фронтов), и одной пожилой женщины. Щипяловы не работают, живут на ветеранскую пенсию, много бухают и до поздней ночи поют песни. И главное они разводят страшный срач в своей коморки, и оттуда к провинциальной девушки ползут тараканы. В какой-то момент провинциальная девушка понимает, что может телепатически управлять тараканами. И в одну ночь, наслушавшись песен Щипяловых, она отправляет всех тараканов к ним в кровать. На следующую ночь она отправляет в коморку Шипяловых всех тараканов в здании. И русские алкоголики с воплями сбегают из своей среды обитания. В конце рассказа девушка понимает, что она тоже получает сигналы от тараканов, и они все телепатируют ей любовь. Она завет всех тараканов в радиусе действие свой способности, чтобы они покрыли ее тело. Но оказывается, что зона действия ее способности это весь Манхэттен. И ее покрывает огромная масса тараканов.

Мне кажется, что это не просто простой хоррор/саспенс, а притча о диалектики любви и отвращения. Особое внимания стоит уделить описанию отвращения гг к тараканам, и сравнить это с ее отвращением к Щипяловым. Могло ли это отвращение к соседям тоже трансформироваться в любовь, если не фантастическая история с телепатией?

Come to Venus Melancholy • The Magazine of Fantasy and Science Fiction, November 1965

«Меланхолия Венеры». Очень интересный рассказ по форме представлявший монолог героини. Эта героиня была филологиней, которая защитила диссертацию по Мильтону. Но у нее была неизлечимая лейкемия. И из нее сделали систему управления «умным домом», который был скорее баржей, которая плавала на болоте на планете Венера. Этот дом-баржу сделала корпорация, которая добывала на Венере слизняков, из которых потом делали психоделические наркотики. И в этом доме жил добытчик слизняков, который парнем не глупым но от всяких гуманитарных изысков далеким. И проблема в том, что в библиотеку дома забыли загрузить литературу после начала 18-го века. И когда добытчик уходил на болото за слизняками, то его умный дом-баржа читал стихи английских поэтов 17-го века. И вроде так нормально они жили и работали. но проблема была в том, что иногда непроизвольно умный дом начинала читать стихи в слух. И однажды она так непроизвольно произнесла фрагмент из поэмы Мильтона «Il Penseroso»: But hail thou goddess, sage and holy,

Hail divinest Melancholy,

Whose saintly visage is too bright

To hit the sense of human sight.

И когда добытчик его услышал, то стал ее передразнивать, и стал парадировать этот фрагмент стиле рок-песни и петь: « Come to Venus, my Melancholy, baby!». И это очень разозлило филологиню, и она начала на него кричать. Тогда добытчик принес из «сарая» ведро слизняков и стал их раскладывать на сенсоры-камеры филологини. И это так ее взбесило, что она вывел их из строя. И кажется попыталась убить сборщика. Но он сбежал, и несколько дней жил в сарае, пока его не подобрал транспортный корабль, который раз в какое-то время прилетал за уловом. И умный дом закрыла, но не заперла дверь, потому что она думала что ее сборщик может вернуться. И так эта филологиня осталась одна. Она решила, что корпорация пошлет специалистов разобраться с ней, чтобы не терять ценное оборудование. И вот кто-то открыл дверь и вошел в дом-баржу. И филологиня заперла его в себе, но она никак ничего об этом человеке узнать или воспринять не может, потому что ее сенсоры выведены из строя. И так она рассказывает ему свою историю. И в конце она просит его пойти в сарай и достать оттуда динамит, чтобы взорвать ее и открывает дверь.

Вот такой рассказ. Но меня поразила его форма, что это как бы монолог, который обращается к читателю и просит сделать его выбор. То есть это очень похоже на фрагмент какой-то современной компьютерной игры, типа визуальной новеллы или рпг типа Фаллаута. То есть можно представить себе, что игрок попадает в этот дом-баржу и ему нужно во-первых выжить, потому что историю рассказывают несколько дней и у него может кончиться провиант, а во вторых принять решение, взрывать ли умный дом или нет, или лучше найти представителя корпорации или сборщика и рассказать ему о случившемся. Хотя, возможно, сборщик уже мертв. Или можно использовать навыки и сбежать из дома-баржи не дослушав историю. Поразительно как этот старый рассказ изобретает «молчаливого протогониста», и даже в неизменённом виде мог бы встроиться в современную игру.

Linda and Daniel and Spike • New Worlds, December 1967

«Линда и Даниэль и Спайк». Есть явно не очень психически нормальная девушка Линда, которая компенсирует неудачи в личной жизни общением с воображаем другом Даниэлем. Дэниэль в отличие от окружающих быдланов очень образован. Однажды Линда решает, что она беременна от Даниэля. Линда идет к врачу, и тот говорит ей, что это не беременность, а рак. Но Линда дает ему пощечину, потому что думает, что врач предлагает ей сделать аборт. И так Линда начинает воспитывать своего ребенка-опухоль, которого она называет Спайк, как гордая мать одиночка. Ребенок-опухоль был похож на обычного ребенка, но весь был красным как мясо. Она читает ему умные книжки, чтобы он был таким же образованным как Дэниэль, кормить его и покупать Спайку одежду. Когда Спайк подрос он начал ходить в библиотеку и сам выбирать себе книжки для чтения. Эти книжки были такими сложными, что Линда их не понимала, но очень гордилась Спайком. Но у нее были проблемы а коммуникации со Спайком, потому что в какой-то момент он почти перестал с ней разговаривать. Но однажды Спайк прислал Линде письмо, в котором написал, что очень ее любит. И тогда Линда поняла, что Спайк выражает свою любовь покусыванием. Когда Спайк пошел учиться в старшую школу он уже вырос таким большим, что на него было сложно покупать одежду. Примерно в то время Спайк откусил Линде палец и ей пришлось ехать в больницу. Там докторы долго удаляли опухли из разных частей тела Линды. И поставили мировой рекорд по размеру опухли. После этого Линду кремировали, но не ее опухли. Их заспиртовали и выставили в музее на всеобщее обозрение. Так, что все же Спайк в конце стал таким же знаменитым, как хотела его мать.

Flight Useless, Inexorable the Pursuit • Under Compulsion, 1968

«Бесполезный побег, неумолимая погоня». Странный поток сознания главного героя. Из этого потока сознания становится понятно, что гг находится в Великобритании, то что он иммигрировал туда из какой-то арабской страны. И что он не может вернуться туда. Поэтому возможно он беженец или политический диссидент. Становится ясно. что он чем болен, его тело покрывают нарывы, и его преследуют. Он все время меняет место жительства и думает улететь в Скандинавию. В конце его настигают преследователи и он решает сдаться. Преследовтели оказываются чем-то вроде холодильника на колесиках, который кладет этого героя в себя, и он ощущает «поцелуи пластиковых губ на своих нарывах».

Descending • Fantastic Stories of Imagination, July 1964

«Cпуск». Хоррор или Саспенс про покупателя в торговом центре, который внезапно обнаруживает, что он застрял на бесконечном эскалаторе. Как такое произошло непонятно. Просто глюк в матрице. Возможно стоит заметить, что чтобы скоротать время протагонист читает книги. И спуск может быть метафорой бессмысленного пассивного стиля жизни.

Nada • The Magazine of Fantasy and Science Fiction, August 1964

«Нада». Учительница в коррекционном классе в Бронксе начинает подозревать, что пуэрториканская девочка Нада на самом деле не тупая. Она пытается до нее достучаться, дарит Наде альбом для рисования. Она там вначале рисует улицу, а потом космический корабль. Учительница едет смотреть как Нада живет. В итоге выясняется что Пуэрториканцы в Бронксе это замаскироващиеся инопланетяне-телепаты. Женщины этой расы очень грузные с большим животом и грудями, а мужчины карлики, и они живут в сумке в брюхе своих жен. Мужчины этой расы более активны и смогли построить космический корабль, но в конце-концов они решили, что лучше всего прилететь в Америку, не работать, и жить на пособие в убогих трущобах и бухать, потому что так им проще достичь гомеостаза. Учительница хотела вытащить Наду из трущоб, но не успела, и ее семья улетела неизвестно куда. Понятно, что это такой аллегорический рассказ о столкновении культур.

Now Is Forever • Amazing Stories, March 1964

«Теперь это всегда». В будущем изобретают универсальные репликаторы материи, что приводит к наступлению "post-scarcity" общества. Но людей тоже можно копировать, и многие люди создают свои резервные копии. В "post-scarcity" обществе обществе деньги обесцениваются, молодежь устраивает рейвы в банках. После этих рейвов их участники обычно убивают себя, но ничего страшного потому что есть резервные копии. Сюжет рассказа следует за несколькими персонажами в этом новом странном мире: банкиром, его девушкой и молодой парой. В конце дня все они умирают. Но есть резервные копии, поэтому следующий день будет точно таким же.

The Contest • New Worlds SF, April 1967

«Cоревнование». Необычный рассказ. Два человека сталкиваются в Нью-Йорке. Один из них предлагает другому соревнование. Они по очереди рассказывают друг-другу истории, и тот кто первый собьется платит другому деньги. Старший человек рассказывает как в битническом Нью-Йорке 50-х у него была девушка. Эта девушка так боялась спецслужб, что даже у себя в квартире говорила шепотом и не спала в его присутствии, потому что боялась, что он может оказаться агентом и подбросить ей что-нибудь нелегальное. И в конце-концов она покончила жизнь самоубийством. И потом этого человека, я якобы допрашивали на этот счет то ли ФБР, то ли вражеские агенты под прикрытием, то ли отец этой девушки. И тогда второй мужчина говорит, что слышал достаточно, достает пистолет и стреляет рассказчику в сердце. Потому что, видимо, они оба были агентами каких-то спецслужб. Странная история, толком ничего не понятно. Но как она написана! Вот фрагмент: “ «Архитектура — это пустые пространства между». Они остановились и задумались над этими пустыми пространствами. Свет, звук, электромагнитные волны и оргонная энергия боролись за их внимание. Где-то неисправный тостер посылал сигналы самолётам.

Каждые пять минут рождался умственно отсталый ребёнок, но в другом месте кибернетические машины собирались ещё быстрее.” Это звучит как Звучит как поэзия битников! То есть это довольно спорная история о паранойи времен холодной войны, но написанная как бит-поэма.

The Empty Room• New Worlds SF, April 1967

</a> </a>

«Пустая Комната». Киборг и его альтушка приходят смотреть съемную квартиру. В квартире много чего не в порядке: толчок плохо работает, с потолка что-то сыпется. Но на лучшую квартиру у киборга нет денег, хотя он сдает свой кибер-мозг нескольким фирмам. Но киборг и его девушка утешают друг-друг и решают, что они справятся и в такой квартире. Это рассказ настоящая точка рождения жанра кибер-панк! High-tech, low life! Фантастических элементов в рассказе почти нет, кроме того, что один из героев киборг.

The Squirrel Cage • New Worlds SF, October 1966

</a> </a>

«Белечья Клетка». Писатель Томас Диш сидит в комнате с мягкими стенами, похожей на камеру в сумасшедшем доме. Там ничего нет нет кроме кормушки, поилки, сральни и пишущая машинки, то есть скорее просто клавиатура, а не машинка, потому что бумаги там нет. И еще каждый день в камере появляется новый номер газеты Ny Times. Он хотел бы покончить жить самоубийством но не может. Чтобы как-то скоротать время он печатает на машинке. И мы судя по всему это. то что он печатает читаем. Вначале он описывает свой быт. Потом пишет рассказ типа «мемуары морского червя» на основе научно-популярной заметки в газеты NY Times. Этот рассказ состоит из слов «вверх, вверх, вниз, вниз ». Потом пытается сочинить рассказ про зоопарк, но не может придумать хорошую концовку. Потом он теоретизирует, о том кем могли бы быть его тюремщики и заточители. В конце концов он приходит к выводу, что это его читатели, которые читают, то что он пишет на машинке. Я бы сказал, что это минималистический прототип «Лагеря “Концентрации”». Ощущается, что это рассказ почти автобиографический, в котором Томас Диш делится своим мироощущением. Еще одна абсолютная жемчужина сборника.

The Number You Have Reached • SF Impulse, February 1967

«Набранный Вами номер». Космонавт возвращается на Землю и обнаруживает, что почти все человечество уничтожено ядерной войной. Но, что удивительно, экономика продолжает функционировать, промышленность продолжает функционировать, потому что все управляется эффективным искусственным интеллектом. Поэтому космонавт продолжает получать зарплату, и может заказывать доставку продуктов дронами. Но тут оказывается, что кто-то звонит ему и этот голос женский. Но проблема в том, что этот голос женский, но он только троллит космонавта, отказываясь назвать свое имя и местоположение и призывая его совершить суицид. В конце-концов голос сообщает, что все же хочет затусить с космонавтом и идет к нему в гости. Но когда космонавт слышит звонок в дверь, он вспоминает весь троллинг и биллинг, который он пережил и спрыгивает с 14-го этажа. Очень поучительная история о вреде троллинга и буллинга. Интересно как астронавт реагирует на сложившуюся вокруг него реальность. Он не просто впадает в депрессию а пытается оставаться дисциплинированным, и решает заняться теорией чисел, хотя в этом уже нет никакого смысла. Это может быть обсессивно-компульсивным состоянием. но в конце-концов все равно ломается.

1-A • New Worlds, April 1968

«1-A». «1-A» — это высшая группа годности для призыва в армию. И это рассказ про то как группа новобранцев прибывает в учебку. Он очень похож на первую половину «Цельнометалической Оболочки». Тут даже есть свой «рядовой куча». Но разница фильмов в том, что призывников не отправляют во Вьетнам, а просто расстреливают при построении, потому что это должно понравиться военной верхушке.

Fun with Your New Head • Playboy, December 1966

«Веселье с вашей новой головой». Инопланетный рекламный ролик. Зрителей призывают купить новую голову. К ней можно подключаться и использовать ее новые чувства. Или с ней можно разговаривать. А ест новая голова совсем немного.

The City of Penetrating Light • Under Compulsion, 1968

«Город проникающего света». «Город проникающего света» — это танцевальный клуб. И это как-бы эссе в котором автор как-бы пытается описать что такое любовь. В процессе этого он вспоминает про девушку, которая была у него в старшей школе, и с которой они ходили танцевать в клубы, включая «Город проникающего света». Но зловещей деталью в сюжете является то, что эта девушка скорее всего страдала катотонической шизофрения, хотя об этом вскользь упоминается в одном предложением. А потом они разбежались. Но кажется, что «рассказчик» в этой истории не Томас Диш. Потому что в конце он упоминает, что ничего не писал кроме этого эссе.

Moondust, the Smell of Hay, and Dialectical Materialism • The Magazine of Fantasy and Science Fiction, August 1967

</a> </a>

«Лунная пыль, запах сена и диалектический материализм». Советский космонавт высаживается на Луне. Но оказывается, что что-то сломалось и он не сможет вернуться на Землю. И он сидит на Луне, ждет пока у него закончиться воздух и думает: ради чего я сейчас буду умирать? Ради Науки? Ради Любви? Ради коммунизма? Ради родину? И так он просидел пока у него воздух не кончился, и не решил ради чего он умирает.

Thesis on Social Forms and Social Controls in the U.S.A. • Fantastic Stories of Imagination, January 1964

«Заметка о социальных формах и социальном контроле в США». В значительной степени это дискуссия с « 1984» Оруэла. Описывается общество будущего построенного на тех же принципах «Cвобода — это рабство», «Незнание — сила», и «Война — это мир» но выражены они по другому. Принцип «Cвобода — это рабство» выражена в том, что взрослые мужчины должны отрабатывать 1/6 своей жизни в трудовых лагерях. При поступлении туда их подвергают жутким пыткам, из-за чего у всех граждан начинается диссоциация. И когда они в лагерях у них работает личность раба, а на свободе работает личность свободного. В лагерях жизнь ужасна, на зато оставшиеся пять лет в шестилетнем цикле все занимаются только интересной творческой работой. Свободные люди полностью свободны и от морали и стыда им почти все разрешено кроме убийств, а за убийства нужно отработать в лагерях столько лет сколько осталось убитому человеку. Среди сводных людей процветают оргии, гомосексуализм, педофилия и инцест. Люди живут в чем-то типа коммун гостиниц. Особым промежуточным классом являются администраторы трудовых лагерей, которые непрерывно работают на своей работе по 30 часов в неделю без пыток и шизофрении, но за это подвергаются стерилизации. Однако так как почти все мужчины находятся в цикле свободы-рабства, то такое состояние общества является равенством. Индуцированная шизофрения выражает принцип «Незнание — сила». В этом будущем СССР и Китай уничтожили друг-друга во время ядерной войны. В Европе остались только консервативные католики, которые организовали нео-феодальное общество, а все остальные граждане переехали в США. Причем многие из них могут продолжать жить в Европе при этом находясь в американской юрисдикции. Либеральный Капитализм сохраняется в Австралии, которая находится в состояние тлеющей войны с США и Ватиканом. Но военные действия не ведутся из-за угрозы ядерного уничтожения это выражает принцип «Война — это мир». В целом мы видим, что это новая утопия в США выражает не только принципы коммунизма, но и принципы Ницшеанства. Люди должны забывать о своих годах рабства, чтобы «мораль рабов». Более того в этом обществе c коммунизмом сочетаются все принципы из книги Liber Oz Алистера Кроули, вплоть до «рабы должны служить». Это достигается путем осознание шизофрении как социального блага, что могло быть достигнуто через французскую традицию шизоанализа.

Casablanca• Alfred Hitchcock: Stories That Scared Even Me

«Касабланка». Пожилая американская пара отдыхает в Касабланке. Происходит ядерная война в процессе которой уничтожается США. У этой пары начинаются процессы. Американские деньги обесцениваются. В Касабланке проходят антиамериканские протесты на которых сжигают чучело ковбоя, изображающего американского президента. Из гостиницы их выселяют. И на протяжение этого рассказа мы наблюдаем как респектабельный американец медленно превращается в марокканского Бомжа. А виной всему невежество, не желание разбираться в чужой культуре: Мистер Ричмонд знал четыре языка: Английский, Шотландский, Ирландский и Австралийский, и говорил, что на одном из них сможет объясниться в любом уголке мира. Говорят также, что в этом рассказе много отсылок на «Под покровом Небес» Боулза.

|