|

|

Thu, Sep. 2nd, 2010, 09:24 pm

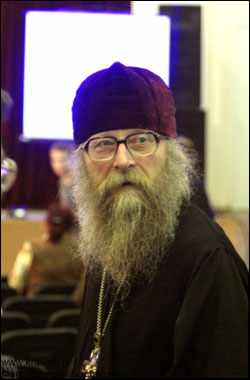

архиепископ Ионафан о миссионерских литургиях

Событие прошлогоднее, но копирую для общей информации

Москва, Благовест-инфо. О необходимости дальнейшей работы над «уяснением» богослужебных текстов, об особенностях миссионерской литургии говорил архиепископ Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких) в своем докладе на презентации шестого тома сборника «Православное богослужение». Присутствие архиерея в конференц-зале Российской государственной библиотеки на презентации 12 ноября было ожидаемым: все 6-томов переводов, изданных Московским православным Свято-Филаретовским институтом (СФИ), вышли по его благословению. ( Read more... )</font>

Sat, Jul. 17th, 2010, 01:26 pm

о.Филипп Парфёнов о крещении и катехизации

Копирую очень важную статью отца Филиппа Парфёнова: Написана она по поводу событий в Красноярской епархии, связанных с отстранением протоиерея Геннадия Фаста. Ключевые моменты статьи: 1. думать, что само по себе крещение, независимо от веры, спасительно - это заблуждение. Спасает вера.

2. "Если же ты останешься в злом произволении своём <принимая крещение> - не надейся получить благодать. Вода тебя примет, но дух не примет. "

слова свят. Кирилла Иерусалимского из «Поучения предогласительного» ![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) pretre-philippe@lj pretre-philippe@lj

Катехизация со скрипом,

или Что делать, если человек не успел покреститься?После прочтения на «Правмире» интервью архиеп. Красноярского и Енисейского Антония по поводу нынешнего состояния катехизации в РПЦ и, в частности, смещения прот. Геннадия Фаста не только с поста председателя епархиального Отдела по катехизации, но теперь уже с настоятельства собора в Енисейске, где он прослужил более четверти века, становится ясным: дело катехизации населения перед крещением фактически проваливается в общецерковных масштабах. Оно останется в лучшем случае по-прежнему лишь внутри братства о. Георгия Кочеткова или по инициативе отдельных редких смельчаков среди других священников, не боящихся возможных прещений со стороны епархиальной власти. И дело здесь не только в позиции архиеп. Антония – так думает подавляющее большинство других архиереев русской Церкви. Дело заключается в том числе как во многовековом народном взгляде на крещение, полуязыческом-полухристианском, сформировавшемся под воздействием определенной сложившейся практики крещения на приходах в позднем средневековье, который переломить, безусловно, трудно, да и невозможно в какие-нибудь несколько десятков лет, так и в определенном взгляде на спасение человека, отраженном в сознании многих православных верующих. Этот взгляд можно в самой простой форме обозначить как равенство крещения спасению, или наоборот, как тезис о том, что тот, кто некрещен, не спасется. Этот взгляд и выражен в таких, например, словах архиепископа Антония: «Бывают, к примеру, трагические случаи. Две подружки, одна крещеная, другая — некрещеная. Тянули-тянули с этим и, наконец, девочка некрещеная шла креститься, — и тут, прямо по дороге к храму, ее сбивает насмерть автомобиль. Представляете, как это страшно? Конечно, ее нужно было бы крестить раньше». Если, в самом деле, любой некрещеный заведомо не спасется (тут еще, к тому же, каждый верующий может вкладывать свое личное понимание в слово «спасение», окрашенное, к тому же, весьма эмоционально), то это действительно страшно. Но есть ли реальные основания для такого страха? Весь вопрос в том, за кого мы принимаем Бога и как каждый из нас Его себе представляет в данном случае. Хотя бы на основании Священного Писания Нового Завета. ( Read more... )По свидетельству современного исследователя истории катехизации в древней Церкви, диакона Павла Гаврилюка, «В Западной церкви учение о первородном грехе было дополнительным стимулом к скорейшему крещению детей. Согласно этому учению, младенцы, умершие некрещеными, принадлежат к части отверженного Богом человечества (massa damnata) и осуждены на вечные муки, так как на них лежит несмытая вина Адамова греха» («История катехизации в древней Церкви»; М., 2001, с. 259-260). Но насколько это контрастирует с призывом Христа «пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие» (Лк. 19, 16)! Обычно эти слова используют как неоспоримый аргумент в пользу необходимости детского крещения. Но при этом совершенно упускается одна простая вещь, о которой мало кто задумывается: Иисус возлагал руки на некрещеных еврейских младенцев, которых отстраняли от Него сами же ученики! Понятное дело, что крещение в то время, которое совершал Иоанн Предтеча, а вслед за ним и апостолы Христовы, было связано с покаянием израильтян, как связано оно с ним и сейчас, что к младенцам просто не могло относиться. А вот важное свидетельство авторитетного литургиста о. Мигеля Арранца по поводу крещения и оглашения в средние века как в Византии, так и в Киевской Руси: «Судя по древнему Евхологию, в средневековом Константинополе детей крестили лишь по прошествии нескольких лет после рождения, с тем чтобы (по совету св. Григория Назианзина ) они могли в какой-то мере понимать совершаемое над ними действо и принимать активное участие в чинах оглашения и крещения. Так было и на Руси в XI веке.

Детей воцерковляли на 40-й день после рождения — через молитвы, которые сохранились до наших дней и которые в Московском Требнике (л. 9) правильно печатаются перед крещением, а не после него. Константинопольские рукописи не содержат теперешних молитв, читаемых над родившею: чин 40-го дня был посвящен исключительно младенцам. Также не существовало главы «како младенца крестити страха ради смертного», ибо этого «страха» не было, так как непосредственно после воцерковления дети считались христианами: по определению как Евхология, так и Потребника Патриарха Филарета, они суть «некрещенные христиане»; здесь взрослые оглашенные сравниваются с младенцами, находящимися в ожидании крещения» ( М. Арранц, «Чин оглашения и крещения в Древней Руси», «Символ», № 19, 1988). Средневековому западному сознанию было ближе скорее юридическое восприятие вины Адама, перешедшей по наследству на всех его потомков, при котором само таинство крещения неизбежно воспринималось как некое внешнее ритуальное действо, в результате которого Бог должен изменить отношение к крещающемуся человеку, будь то младенцу или взрослому. Как пишет прот. Иоанн Мейендорф («Византийское богословие», Минск, 2001, с. 207-208), «Библейский текст, сыгравший решающую роль в споре Августина с пелагианами, содержится в Послании к Римлянам 5:12. Павел, говоря об Адаме, пишет:

«…как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла на всех человеков, потому что все согрешили (eph ho pantes hemarton)».

( Read more... )В общем, страх перед возможной гибелью человека, не успевшего покреститься, имеет явно нехристианскую природу и свидетельствует скорее о маловерии по поводу того, что «Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 8) и что Он в том числе и «намерение целует», по выражению свят. Иоанна Златоуста. В самом деле, мы же не сомневаемся в том, что ветхозаветные праведники, жившие до Христа, все-таки вошли в Царство Божие? Однако никто из них не был крещен, начиная с Авраама, названного «отцом всех верующих». Тогда существовало обрезание как печать вхождения в избранный народ Божий. Обрезание было прообразом крещения как вхождения в Церковь как Тело Христово: «Ибо все мы одни Духом крестились в одно тело, - Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом» (1 Кор. 12, 13). Но в связи с обрезанием есть другие весьма выразительные слова апостола Павла, а именно, в Рим. 2, 17-29. ( Read more... )То есть, крещение может быть тождественным рождению свыше, от воды и духа, оно призвано стать таковым…, но может и оказаться пустой формальностью! А именно, в тех самых случаях, о которых, например, свидетельствует отец Геннадий Фаст: «Почти никогда не бывает так, чтобы человек пришел креститься для прощения грехов, как сказано в Символе веры. Но зато очень часто крестятся по традиции, из патриотизма, а еще чаще – чтобы была какая-то защита, чтобы в жизни везло и т.д. И уж совсем печально, когда крестятся потому, что иначе бабка не берется лечить – т.е. получается крещение не для прощения грехов, а для совершения греха». А теперь сравним это свидетельство со словами архиеп. Антония: В настоящее же время, кто приходит к нам креститься? Те, коих генетический фонд, продолжившийся со времен всего тысячелетия христианства на Руси, подвигает к этому, ибо это не язычники, а наши собратья, вышедшие из недр нашей общероссийской православной жизни. Как мы можем отказать в общецерковной нашей молитве за них, сподобившихся принять Святое Крещение, сознательно принявших все то, что определяет духовную жизнь их благочестивых предков? Никак не можем отказать им в этом, как и в самом Святом Крещении, дающем нам право за них молиться. Где здесь ответ на вопрос, достойна ли или недостойна русская душа Святого Крещения, как только не в Самом Духе Святом, который и маловерующего «наставит на всякую истину» (Ин. 16, 13). ( Read more... )

Мой камент:

tapirr: "Полностью с Вами, отец Филипп, согласен.

разве что кроме этого:

----становится ясным: дело катехизации населения перед крещением фактически проваливается в общецерковных масштабах.-----

Ещё не вечер. Наш Патриарх человек сильный и решительный. Но дело каьтехизации он вводит очень осторожно и постепенно. КОГДА он даст однозначные и твёрдые дерективы - пусть попробуют ослушаться архиереи с таким суеверным мышлением, как в данном случае.

Важна воля в проведении в жизнь этого дела. Дай Бог сил Святейшему.

**

Прочёл интервью.

Да, это ужасно. Переубедить тут не получится.

Повторюсь: нужен недвусмысленный приказ Патриарха, запрещающий крестить без подготовки.

Иначе будет вот такой саботаж дела Христова.

( Read more... )

Sat, May. 29th, 2010, 06:33 pm

игумен Петр (Мещеринов) о церковном уставе

http://belanovskyy.livejournal.com/351617.htmlЦерковный Устав как идеал жизни Церкви и каждого христианина. О проблемах воплощения этого идеала в современной реальности церковной жизни размышляет гость программы «Экклесия» игумен Петр (Мещеринов).

Fri, May. 21st, 2010, 02:36 pm

Глава австрийских католиковпротив обязат. целибата

ВЕНА. Архиепископ Венский кардинал Кристоф Шёнборн (Christoph Schönborn) вновь повторил свой призыв к священноначалию Католической Церкви рассмотреть вопрос о целесообразности целибата священнослужителей. Отвечая на вопросы по поводу недавнего публичного выступления епископа Айзенштадта Пауля Иби (Paul Iby), который призвал к прекращению практики обязательного безбрачия католического клира, кардинал Шёнборн сказал: «Озабоченность, которую выразил епископ Иби, является общей для всех нас». Как отмечает сайт «СatholiСculture.org», Католическая Церковь в Австрии находится под сильным влиянием движений, выступающих за отмену целибата, например, таких, как организация «Мы - Церковь». http://www.sedmitza.ru/news/1162855.html

Thu, May. 20th, 2010, 02:38 am

Даёшь брюки

Архиепископ Саратовский Лонгин обещал помочь бабушке, которую не пускают в храм в брюках. "Я обязательно дам об этом указание настоятелю храма отцу Анатолию", - сказал владыка Лонгин, отвечая на вопросы читателей на сайте Саратовской епархии Русской православной церкви "Православие и современность", сообщает портал "Интерфакс-Религия". В своем обращении к правящему архиерею Саратовской епархии читатель сайта просил помочь его бабушке, прихожанке храма Преображения Господня города Балашова, и многим другим верующим посещать эту церковь. "Настоятель храма отец Анатолий запретил входить в храм женщинам в брюках", - жаловался автор письма. Как сообщалось, в защиту прихожанок в брюках неоднократно выступал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. В частности, он говорил, что "если женщина пришла в церковь без платка или в брюках, то никто не вправе ни из прихожан, ни из клира грубо указывать на это". В другой раз митрополит Иларион назвал грубое обхождение с прихожанками в брюках "болезнью, с которой надо бороться".

Sat, May. 1st, 2010, 12:07 am

Австралийский епископ призвал к проведению реформы и отмене целибата

<tr><td class="bodytext" colspan="4"> Австралийский католический епископ призвал к проведению "тотальной системной реформы" в Церкви и отмене целибата, сообщает 27 апреля "CatolicCulture". Заявив, что "настоящий кризис, возникший в Католической Церкви в связи с сексуальным насилием, возможно, является наиболее серьезным вызовом Церкви со времен Реформации", австралийский епископ объяснил, что Церковь нуждается в "тотальной системной реформе". "Реформа, в которой Церковь нуждается сегодня, включает в себя гораздо больше, чем просто "попытку как-то залатать дыры по краям", - пишет викарный епископ Канберры и Гоулбурна Пат Пауер. -Такие вопросы, как авторитарная природа Церкви, обязательный целибат клириков, участие женщин в жизни Церкви, все аспекты учения о сексуальности - не могут остаться в стороне. Умение слушать должно стать ключевым компонентом реформы, и временами придется слушать неприятную правду. Нужно признать, что мудрость не является особым свойством, проявляющимся в присутствии всего руководства Церкви, и что необходимо услышать голоса верующих".

</td></tr>

Tue, Apr. 27th, 2010, 03:15 am

Письмо Ганса Кюнга католическим епископам

Я очень люблю отца Ганса Кюнга, и очень сильно не люблю инквизитора Йозефа Рацингера. В связи с этом считаю появление этого письма - огромным событием. Все выделения жирным - мои.

it

Известный швейцарский католический богослов и писатель, считающийся главным идеологом модернизма в современной Католицической Церкви, священник Ханс Кюнг (Hans Küng) обратился к епископату Католической Церкви с открытым письмом. В нем богослов-модернист подверг резкой критике Папу Римского Бенедикта XVI и его курс, который Кюнг считает консервативным и не отвечающим вызовам времени. Швейцарский теолог-оппозиционер также призвал иерархов к проведению собора и незамедлительным реформам в Католической Церкви. Редакция "Седмицы.Ru" приводит текст письма в переводе с английского (по публикации от 19 апреля 2010 г. на сайте ICN – перевод В.И. Петрушко): "Досточтимые епископы! Йозеф Ратцингер, ныне Папа Бенедикт XVI, и я были самыми младшими богословами на Втором Ватиканском Соборе в 1962-1965 гг. Сейчас мы являемся старейшими, но все еще по-прежнему активны. Я всегда считал свою деятельность в качестве богослова служением Римско-католической Церкви. По этой причине, по случаю пятой годовщины избрания Папы Бенедикта XVI, я обращаюсь к Вам с открытым письмом. При этом я руководствуюсь своим глубоким беспокойством о судьбе нашей Церкви, которая в настоящее время находится в тяжелейшем кризисе, острее которого не было со времени Реформации. Пожалуйста, извините, что делаю это в форме открытого письма. К сожалению, у меня нет другого способа обратиться к вам. Я глубоко ценю то, что Папа пригласил меня, его откровенного критика, встретиться с ним для дружественной 4-часовой беседы, которая состоялась вскоре после того, как он стал понтификом. Это пробудило во мне надежду на то, что мой бывший коллега по Тюбингенскому университету сможет найти свой путь в направлении продолжения обновления Церкви и экуменического сближения в духе Второго Ватиканского Собора. К сожалению, мои надежды, как и надежды многих других католиков – мужчин и женщин, не сбылись. ( Read more... ) Этот последний пункт, уважаемые епископы, является самым серьезным из всех. Снова и снова этот Папа дополняет соборные тексты и интерпретирует их в духе, противном отцам собора. Снова и снова он преднамеренно противостоит Вселенскому Собору, который, согласно церковному праву, представляет собой высшую власть в Католической Церкви. Он принял епископов из традиционалистского общества Пия X обратно в Церковь без всяких предварительных условий – епископов, которые были незаконно посвящены в сан вне Католической Церкви и которые отвергают центральные положения Второго Ватиканского собора (в том числе – литургическую реформу, свободу религии и сближение с иудаизмом). Он продвигает средневековую Тридентскую мессу всеми возможными способами, а иногда совершает Евхаристию на латыни, стоя спиной к собранию. Он отказывается восстановить отношения с Англиканской Церковью, хотя это было предусмотрено официальными экуменическими документами англиканско-католической международной комиссии. Вместо этого он пытается заманить женатое англиканское духовенство в Римско-католическую Церковь, освобождая их от обета безбрачия, из-за нарушения которого десятки тысяч римско-католических священников прекращают служение. Он активно укрепил антисоборные силы в Церкви, назначив реакционных чиновников на ключевые посты в Курии (включая государственный секретариат и литургическую комиссию) и поставив реакционных епископов по всему миру. ( Read more... ) Вы как епископы имеете основания для глубокой скорби. Десятки тысяч священников оставили свое служение, начиная со Второго Ватиканского собора, по большей части – из-за проблемы обязательного целибата.

( Read more... ) Я не имею намерения наметить новую программу церковной реформы. Я делал это достаточно часто и до, и после собора. Вместо этого я хочу лишь представить Вам 6 предложений, которые, я убежден, поддержат, миллионы католиков, не имеющих права голоса в нынешней ситуации. 1. Не молчите! Храня молчание перед лицом столь серьезных обвинений, вы также способны запятнать себя и разделить вину. Если вы чувствуете, что какие-то законы, директивы и меры приводят к обратным результатам, вы должны сказать об этом публично. Посылайте Риму не уверения в вашей преданности, а призывы к реформе! 2. Заботьтесь о преобразованиях. Слишком многие в Церкви и среди епископата жалуются на Рим, но ничего не делают сами. Когда люди больше не ходят в церковь в вашей епархии, когда священническое служение не приносит плодов, когда общество пребывает в неведении о нуждах мира, когда экуменическое сотрудничество сведено к минимуму, тогда виной этому не может быть только Рим. Епископ, священник, мирянин или мирянка – каждый может сделать что-либо для обновления Церкви в пределах собственной сферы влияния, будь она велика или мала. Многие из больших достижений, которые имели место в отдельных приходах и в Церкви в целом обязаны своим происхождением инициативе отдельных лиц или небольших групп. Как епископы вы должны поддерживать такие инициативы и, особенно с учетом нынешней ситуации, вы должны реагировать на справедливые жалобы верующих. 3. Действуйте соборно. После жарких споров и вопреки стойкой оппозиции Курии Второй Ватиканский собор установил принцип соборности Папы и епископов. Он сделал это в соответствии с Книгой Деяний Апостольских, где говорится, что Петр не действовал в одиночку без собора апостолов. В пост-соборную эпоху, однако, Папы и Курия игнорировали это постановление. Через два года после собора Папа Павел VI издал свою энциклику в защиту спорного закона о безбрачии без малейших консультаций с епископатом. С тех пор папская политика и папское учение продолжали действовать по-старому, несоборным способом. Даже в литургических вопросах Папа управляет как самодержец – поверх епископов и против их воли. Он счастлив окружать себя ими, пока они являются не более чем предметами, лишенными как своего голоса, так и права голоса. Вот почему, достопочтенные епископы, вы не должны действовать в одиночку, но в союзе с другими епископами, священниками, мужчинами и женщинами, которые составляют Церковь. 4. Безусловное послушание должно оказывать только одному Богу. Хотя при вашем епископском посвящении вы давали присягу безусловного послушания Папе, вы знаете, что безусловного повиновения никогда не может быть по отношению к какой-либо человеческой власти, оно возможно лишь по отношению к Богу. По этой причине вы не должны считать, что ваша присяга является препятствием к тому, чтобы говорить правду о нынешнем кризисе в Церкви, в вашей епархии и вашей стране. Образцом для вас должен быть апостол Павел, который осмеливался выступать против Петра, говоря ему правду в лицо, если "он подвергался нареканию" (Гал. 2:11). Давление на римские власти в духе христианского братства может быть допустимо и даже необходимо, когда они не в состоянии соответствовать духу Евангелия и его миссии. Использование разговорного языка в литургии, изменения в правилах, регулирующих смешанные браки, утверждение толерантности, демократии и прав человека, начало экуменической деятельности, – эти и многие другие реформы Второго Ватиканского Собора стали возможны только благодаря стойкому давлению снизу. ( Read more... )</font>

Wed, Apr. 14th, 2010, 07:57 pm

Грядущие реформы: интервью Владыки Илариона

Митрополит Иларион, викарий Святейшего, дал крайне важное интервью. Оно позволяет нам проследить, в какую сторону будет двигаться церковная реформа, которая крайне назрела, и которая, по всей видимости, скоро начнётся. Самые заинтересовавшие меня места я выделил жирным, красным и зелёным. И к тому же резюмирую важнейшее здесь, в начале:

1. Все члены Церкви равно значимы - как миряне, так и духовенство. Главных и второстепенных нет.

2. Богослужение (в особенности Литургию) совершают все, а не только священник.

3. Богослужение необходимо сокращать по-времени, а для этого усовершенствовать богослужебный Устав.

4. Богослужение необходимо частично русифицировать, поскольку оно малопонятно

it

Митрополит Волоколамский Иларион: Миряне составляют часть Церкви не менее важную, чем духовенство Митрополит Волоколамский Иларион: Миряне составляют часть Церкви не менее важную, чем духовенство

В беседе с редактором портала «Религия и СМИ» А.В. Щипковым председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион осветил ряд вопросов, касающихся проблем современной церковной жизни. ― Ваше Высокопреосвященство, в своем докладе на Архиерейском совещании Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал: «Мы завершили эпоху торжественного храмостроительства и парадных мероприятий. Нам предстоит строительство простых, не дорогостоящих храмов с необходимыми помещениями для полноценной приходской деятельности и ежедневная работа с пасомыми». Означает ли это, что пастырские задачи для всех членов Церкви становятся более приоритетными, чем административно-хозяйственная деятельность, и «батюшка-хозяйственник» уходит в прошлое, уступая место просвещенному священнику, проповеднику и миссионеру? ( Read more... )

― Кто хозяин в Церкви ― священник или мирянин? — У Церкви один глава и один хозяин ― Бог. Верующие же в Церкви все равны с точки зрения их участия в церковной жизни. Когда, например, они вместе со священнослужителем предстоят на Литургии, они все равнозначны перед Богом. Просто у каждого человека в Церкви свои функции. Кому-то поручается возглавить общину, кто-то имеет служение вспомоществования, как, например, диаконы, а кто-то является рядовым членом общины, т.е. прихожанином храма. Не надо думать, что прихожанин какое-то второстепенное или даже случайное лицо, что если есть в храме духовенство, значит есть и Церковь. На самом деле миряне составляют столь же неотъемлемую часть Церкви, причём не менее важную, чем духовенство. Само слово «мирянин» мне не нравится. Оно не очень подходит для описания той реальности, с которой связана жизнь христианина. И поскольку миряне являются основой церковного организма, правильнее будет говорить о христианах, а не о мирянах. ( Read more... ) ― Недавно в Москве проходил съезд православных женщин. Участники съезда приняли обращение к Святейшему Патриарху, в котором просили рассмотреть проблему создания приходского устава богослужения и регламентации постов для мирян. Как Вы считаете, нужен ли Церкви подобный документ? — Конечно, нужен. Более того, фактически приходские уставы уже существуют. Нет ни одного прихода, я думаю, даже ни одного монастыря, где бы богослужение совершалось точно по типикону. Везде можно найти некоторые отклонения или сокращения. То, что будет обсуждаться в рамках Межсоборного присутствия, это, в частности, рекомендации по разумному сокращению богослужения, чтобы была некая общая установка: что необходимо оставлять, а что можно сокращать. Приведу пример: чтение кафизм на утрене. В одних храмах или монастырях их читают полностью, в других ― читают одну кафизму из двух, в третьих ― читают одну славу из каждой кафизмы, в четвертых ― читают по одному псалму из каждой славы, а в некоторых их не читают вообще и т.д. Необходимо как-то упорядочить эту практику. ― Покойный владыка Иоанн (Снычев) как-то сказал мне: «Если какой человек с трудом стоит на всенощной и не может больше молиться, пусть постоит, сколько вмещает и идет себе с Богом...» — Мне кажется, что такой подход не совсем верен. Присутствовать на службе верующему человеку необходимо. Если говорить: пускай служба идет, сколько идет, а вы можете прийти и уйти, то это как раз свидетельствует о том, что вы ― совершенно не обязательный элемент службы. Служба становится как бы самоцелью, а вы можете быть на ней или не быть, можете зайти на полчаса, можете прийти позже и уйти раньше... Служба ― это, в первую очередь, совместное служение всех, кто в ней участвует! Это касается, конечно, прежде всего Литургии, а затем и других служб суточного круга. Из-за того, что у нас богослужение бывает слишком долгим, некоторые берут в привычку приходить позже или уходить раньше, зная, что они не выдержат длительного богослужения. У нас должно быть такое богослужение, чтобы люди его могли выдерживать, но чтобы они приходили к его началу и уходили после завершения. Тогда они будут ощущать себя реальной частью того, что совершается в храме, реальными прихожанами, реальными хозяевами в Церкви, если использовать Ваше определение. ― Вы неоднократно говорили о создании при храмах групп по изучению Священного Писания. Вместе с тем, среди некоторой части верующих до сих пор есть мнение, что хорошее знание Нового Завета ― удел протестантов, а православному достаточно читать каноны, акафисты и слушаться духовника. ( Read more... ) ― Много лет тому назад в Саранске мне довелось иметь продолжительную беседу с владыкой Варсонофием, в которой он убеждал меня в необходимости частичного перевода богослужения на мокшанский и эрзянский языки. Он активно проповедовал среди мордовских народов и содействовал переводу на их языки Священного Писания. Мой прадед, священник Дионисий Щипков служил на Алтае в конце XIX века и, сохраняя традиции Алтайской миссии, проповедовал среди местного населения. Размышления о языковой практике в национальных регионах неизбежно приводят к мыслям об основном славянском богослужебном языке. У священника Георгия Кочеткова была попытка русификации службы. На мой прямой вопрос о ее литературном качестве Сергей Сергеевич Аверинцев деликатно, но честно ответил: «Я привык...» — Язык общения Церкви с миром должен быть тем языком, на котором говорят люди. Он должен быть понятным, доступным, но в нем не должно быть того словесного мусора, которым засорена речь очень многих людей. Священнослужители и ответственные представители Церкви должны говорить так, чтобы их слово было понятным и доступным. Вместе с тем они должны демонстрировать очень высокую культуру речи, на которую могли бы ориентироваться прихожане в своей разговорной речи. Если говорить о языке богослужебном, то я глубоко убежден в том, что основным языком нашего богослужения должен оставаться церковнославянский (об этом я не раз говорил в самых разных контекстах). Думаю, что призывы к переводу всего богослужения на русский язык неуместны и более того ― опасны. Полная русификация богослужения разрушила бы тот сложившийся веками богослужебный строй, который является очень важной составляющей русской православной традиции.

В то же время, я отдаю себе отчет в том, что сегодняшнее православное богослужение не для всех понятно. Далеко не все знают церковнославянский язык. Да и я нередко ловлю себя на том, что не понимаю те или иные церковнославянские выражения, даже если слышал их десятки раз. Иногда мне приходится справляться с греческим оригиналом, для того чтобы понять значение тех или иных выражений или оборотов, а что говорить о людях, не имеющих специального образования и специальной подготовки. Мы должны уделять больше внимания тому, чтобы объяснять людям значение богослужебных текстов. Мы должны печатать чинопоследование Божественной литургии и основных церковных Таинств с параллельным переводом, чтобы люди могли, следя по русскому тексту, понимать значение церковнославянских слов. Это особенно важно для Таинства Крещения, Таинства Венчания, в которых нередко участвуют малоцерковные люди. Все это существенно облегчило бы задачу понимания того, что происходит в Церкви. Вместе с тем я не исключаю возможности использования русского языка в качестве второго, вспомогательного языка богослужения. Например, на русском языке могли бы читаться те тексты, которые звучат в храме раз в год и которые практически невозможно воспринять на слух: канон праздника Пятидесятницы, паремии Великой субботы, Великого четверга, Рождественские и Крещенские, читаемые в преддверии праздников и т.п. Опыт показывает, что люди не понимают их или понимают плохо. ( Read more... ) Tue, Apr. 6th, 2010, 03:21 pm

Патриарх у бездомных

it: Нашу Церковь ждут большие изменения к лучшему. И дело даже не в личности Святейшего Патриарха. Дело во-первых в том, что при Патриархе предыдущем не делалось в Церкви ничего (а то, что делалось, делалось не благодаря Патриарху Алексию, а вопреки ему, вопреки сопротивлению церковных мракобесов).

Иначе говоря, после того, как не делается ничего, что ни начни - всё будет лучше.

(В скобках: ну, не то, что совсем уж ничего: таинства совершались, Евангелие все желающие могли читать и изучать; но всё это и при большевиках можно было делать. Да ещё и храмы новые строились. Правда, от храма как здания - мало толку, если в нём нет живой общины, и если людей, приходящих туда не учат и не просвещают. А - не учили и не просвещали. За отдельными исключениями).

И вот новый Патриарх Кирилл начал очень правильно своё служение. И даже как-то особо хвалить за это, кажется, не надо. Потому что это просто элементарные вещи: как руки мыть перед едой.

Для начала в свлей епархии (Москве) им вводится в каждом приходе должности катехизатора, отв. за работу с молодёжью и социального работника (того, кто отвечает за дела милосердия).

И вот он сам показал - что Церковь должна заботиться об обездоленных:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил бездомных с Пасхой

"Не многие из вас пока ходят в Церковь - может быть, потому, что думают, что Церковь только для людей благополучных и хорошо одетых? Это совсем не так!" - говорится в пасхальном обращении Патриарха к бездомным, которое публикует официальный сайт Московского патриархата, сообщает "Интерфакс". По словам предстоятеля Русской православной церкви, Богу дорога каждая живая душа, "и Господь хорошо знает, каково быть бездомным - ведь и Ему самому в Его земной жизни было негде приклонить голову". "Конечно, в православных храмах вас ждут, и никто не обидит вас только за то, что вы не очень хорошо одеты и вам негде жить. Господь приходил на землю спасти грешников, и Он близок ко всем, кто страдает. Многие святые были бедными, некоторым было негде жить, но они не унывали, потому что были с Богом", - сказано в обращении. ( Read more... )

Sat, Apr. 3rd, 2010, 07:06 pm

Отец Филфакс и новый архиерей

Один френд в рубрике "Безблагодатный огонек" (хорошее название, да?) пишет хорошее: Отец Филфакс и новый архиерей отец Филфакс был страшным модернистом и сторонником новоегипетского языка (для спецыалистов поясняю - менял понимаешь иероглифы на демотику ^____^). А новый архиерей страсть как этого не любил. И вот все хотел он посмотреть на отца Филфакса и прищучить. Приехал к нему на приход - ну как положено - иподьяконы, свита, ковры - и все зыркает - где же етот Филфакс прячется, а спросить ради политесного воспитания - не спрашивает. Вообще очень чинно себя ведет. Ну вот служба закончилась, и опосля облачения в уличну рясу - подзывает он отца-настоятеля и спрашивает:"Все хорошо, но вот у меня два вопроса: где отец Филфакс и что это за шланг у вас в алтаре валяется постоянно в разных неподходящих местах?" ОТец-настоятель пару раз глазами моргнул, потом хлопнул себя по лбу и говорит: "Так он все ермя был вместе с нами, только шлангом прикидывалса!" И с тех пор всякий в Египте знает это дивное и важное искуство - прикидыватся шлангом. А об искусстве прикидываться валенком - в другой раз. ^__^

Mon, Mar. 22nd, 2010, 01:21 pm

Давид Гзгзян, член Межсоборного присутствия

Важно, чтобы у дискуссии были созидательные цели Интервью с членом Межсоборного присутствия Д.М. Гзгзяном «Кифа»: Стало известно, что Вы являетесь одним из членов Межсоборного присутствия, известны темы, которые там будут обсуждаться. Какие из них Вам кажутся наиболее интересными и важными? Что Вы почувствовали, когда узнали, что вошли в число тех двадцати с небольшим мирян, которые участвуют в Межсоборном присутствии? Давид Гзгзян, зав. кафедрой богословских дисциплин и литургики кочетковского Свято-Филаретовского Института: http://gazetakifa.ru/content/view/2915/31/(ссылку увидел у ![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) p-tzareff@lj p-tzareff@lj). Что ж, радует, что кочетковца включили в такой важный орган. Хочется верить, что и самому о.Г. вскоре дадут наконец приход в г.Москве.

Sat, Mar. 20th, 2010, 12:38 am

Катехизация

1. Благочинным провести собрание, на котором установить обязательную для каждого прихода практику огласительных бесед перед принятием Таинств Крещения и Венчания, обсудив при этом ее исполнение с учетом специфики городских и сельских приходов.

Протоколы с решением таких собраний представить на утверждение в Московское епархиальное управление. http://www.mepar.ru/documents/misc/2010/03/11/3690/Это пока Моск. область, не сама Москва. 2.А в Москве между тем создан Отдел Рел. обр. и катехизации (именно епархиальный). Правда там руководство то же самое... По первой новости:только надо ведь было оговорить, сколько должно быть бесед. А т сделают одну. А единица - ноль, как известно...

Fri, Mar. 12th, 2010, 04:46 pm

Литургическое возрождение в Русской Церкви: возможно?

Анастасия Коскелло. Литургическое возрождение в РПЦ: как это возможно?Кому-то такая комбинация слов – «литургическое возрождение в РПЦ» - покажется просто «оксюмороном» - «сочетанием несочетаемого» (др.-греч. οξύμωρον буквально — «остроумная глупость»). Разве в Русской Православной Церкви имеет место какой-то упадок? И как вообще можно говорить о несовершенстве православной литургической традиции? Все эти разговоры - в лучшем случае «модернизм», а так - «обновленчество», и еще «влияние загнивающего Запада»… Нельзя не признать, что данная точка зрения является преобладающей в современной РПЦ, - однако есть и иной взгляд на проблему, роль которого в перспективе развития этой Церкви нельзя недооценивать. Он заключается в том, что многое в современной литургической практике РПЦ отнюдь несовершенно. Безусловно, о каком-то масштабном движении за преобразования в литургической сфере в современной РПЦ говорить нельзя. Само словосочетание «литургическое возрождение», возникшее в Католической Церкви, чуждо общепринятому православному лексикону в России. А имена зарубежных православных авторов, всерьез развивавших литургическое богословие – протоиерея Александра Шмемана, протоиерея Николая Афанасьева – известны в нашей стране лишь узкому кругу церковных интеллектуалов. ( Read more... )Так, в большинстве приходов РПЦ в настоящее время причащается меньшая часть из присутствующих на литургии членов прихода (в маленьких общинах в обычное воскресенье может быть 1-2 причастника, или вообще ни одного). «Допуск» к причастию возможен, как правило, после частной исповеди накануне, или после общей исповеди в день богослужения, – что, впрочем, воспринимается скорее как вынужденная необходимость, нежели как норма. В целом, «индивидуальный» момент в современной православной церковности, играет значительно большую роль, чем «коллективный», «общинный». То есть, подход к причастию, как и вообще путь в храм – это в первую очередь проявление личной религиозности человека. Решение о том, причащаться или нет, он принимает, исходя из своего внутреннего духовного состояния. Для жизни общины это имеет порой разрушительные последствия. В частности, вполне естественным представляется то, что верующие, ходящие в один храм, практически не знакомы между собой и даже не улыбаются друг другу при встрече. Впрочем, во всяком правиле есть исключения. Есть отдельные приходы, где, что называется, развита общинная жизнь. То есть, люди в них поддерживают тесные дружеские связи, после богослужений собираются на совместные трапезы, проводят общие праздники для детей, помогают нуждающимся, вместе ходят в походы и в кино. ( Read more... )Одно «поколение» таких общин выросло в 1990-е годы под влиянием идей и практики московского священника Георгия Кочеткова, бывшего в начале 90-х настоятелем храма Сретения Владимирской иконы Божией Матери. Их можно было бы назвать «радикалами» литургического возрождения. ( Read more... )Наряду с вышеописанными общинами, в РПЦ есть также приходы, которые можно охарактеризовать как «мягкую» альтернативу «кочетковскому» движению (к которому они, к слову, настроены весьма дружественно). В отличие от «кочетковских», в этих общинах Литургию служат все же на церковнославянском, однако Евангелие и Апостол могут читать по-русски или на двух языках попеременно (церковнославянский, затем русский; реже, но все же встречается вариант с греческим языком). В них также практикуют частое причащение и не связывают его напрямую с частной исповедью. В богослужении эти приходы допускают отступления от общепринятой практики – например, священник может служить в алтаре с открытыми Царскими Вратами, а так называемые «тайные» молитвы читает вслух. Наконец, они также практикуют обычаи братского целования, общие братские трапезы после Литургии. При этом, в отличие от «кочетковских» общин, они, как правило, не связаны с определенными братствами и вообще не склонны создавать какие-либо жесткие приходские структуры. Часто на них тоже действует система катехизации, но, по сравнению с той, что разработана Свято-Филаретовским институтом, она является более гибкой, и скорее напоминает клубы для общения и циклы «бесед», нежели «университеты». ( Read more... )Но именно они, оставаясь в рамках традиционной «системы», постепенно, в не меньшей степени, чем «кочетковцы», подготавливают её к реформе.

Безусловно, описанная выше ситуация возможна лишь в тех епархиях, где архиерей проводит более или менее либеральную политику. То есть там, где его вмешательство во внутренние дела прихода минимально. Характерный пример – Санкт-Петербургская митрополия, которую с 1995 года возглавляет митрополит Владимир (Котляров). Владыку Владимира нередко и не без основания упрекают в том, ( Read more... )Пожалуй, случайный посетитель мог услышать на этом мероприятии шокирующие для него вещи. Например, о том, что главный инициатор любой Литургии – не священник, не митрополит, а Христос, который призывает верных. ( Read more... ) Поэтому Евангелие – самая «антицерковная» книга на свете. Она направлена против всякой религии, понимаемой в «культовом» смысле слова. Вся основная критика Христа относится как раз к Церкви, – где часто не «суббота для человека», а «человек для субботы». Слава Богу, что есть те, у кого хватает сил этому сопротивляться. Увы, зачастую Церковь таких людей «выбрасывает», - например, как в случае с протестантизмом. Но не надо бояться, Христос сказал: «Не бойся, малое стадо»».Сможет ли выжить церковное меньшинство в условиях тотального «единомыслия»? И если да, то имеют ли шанс его инициативы развиться до уровня общецерковных, или так и останутся приходскими экспериментами? Все это покажет время, но, в любом случае, определенно, РПЦ – не такой уж «гранитный монолит», как это порой кажется. http://www.keston.org.uk/russia/articles/rr22/02lit.htmlПросто в догонку ссылка по близкой теме: http://www.sfi.ru/rubrs.asp?art_id=9377&rubr_id=969 Согласен с о.Д.

Thu, Mar. 11th, 2010, 10:57 pm

Обличители проповеди

Приведем еще один пример откровенного «миссионерского» популизма, граничащего с поруганием святыни. В «Российской газете» от 10 января 2008 года, а также на сайте Белгородской епархии опубликованы ответы председателя Миссионерского отдела РПЦ архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна (Попова) на вопросы читателей. Белгородский архиерей-миссионер заявляет: «Мы совершаем Литургию Преждеосвященных Даров вечером, как это было в древности». Да, действительно, в древности, Преждеосвященные литургии, литургии в рождественский и крещенский сочельники, а также литургии в Великий Четверг и Великую Субботу совершались после полудня. Это зафиксировано и в Типиконе.

В той же публикации архиепископ Иоанн говорит: «И в те или иные моменты службы (мы) даем комментарии: «сейчас совершается такое действие, оно означает то-то и то-то». Затем Евангелие читается на двух языках - на церковнославянском и на русском».

Вот как описывают ход «миссионерского богослужения» сами «миссионеры» Белгородской епархии (свящ. Димитрий Карпенко и др.): «По ходу совершения литургии было сделано несколько остановок, во время которых всем собравшимся в храме объяснялся смысл богослужения».

Архиепископ Иоанн: «Мы у себя в епархии перевели Великий Покаянный канон прп. Андрея Критского на русский язык, и когда начали его читать в Великом посту, удивительный был эффект - в храмах в два раза, наверное, прибавилось людей. И многие благодарили за понятность и образность».

Это всё цитаты из статьи годовалой давности Обновленчество под маской "миссионерства" автор Николай Каверин. С ненавистью обличаются широкая проповедь православной веры, Владыка Иларион и молодёжные лидеры из Данилова монастыря. ...а караван - идёт.

Wed, Oct. 7th, 2009, 10:28 pm

Архиепископ Иларион (Алфеев) в Политехническом вчера

фотографии tapirr

Я был вчера на встрече Архиепископа Илариона, заместителя Святейшего Патриарха, с молодёжью в Политехническом музее. Привожу репортаж из Сети, довольно подробный, со своими дополнениями ( курсивом). То в выступлении Архиепископа, что показалось мне крайне важным, я выделил жирным

"Москва, 7 октября, Благовест-инфо. Лекцией председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, архиепископа Волоколамского Илариона (Алфеева) открылся 6 октября молодежный лекторий на тему «Основы православного мировоззрения». Цикл лекций будет проходить в течение учебного года по инициативе Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи при Даниловом монастыре (ЦДРМ) и домового храма св. Татианы при МГУ им. Ломоносова. ( фото + текст )« Широко распространенное обрядоверие», по словам выступавшего, также дает неадекватное представление о христианстве, сводя его к «совокупности обрядов и предписаний». Архиепископ Иларион с сожалением отметил, что большинство вопросов, которые он получает как ведущий телепрограммы «Церковь и общество» на канале «Вести 24», касаются именно обрядов: «ношения платка, брюк для женщин, что можно и что нельзя». «Для многих православие является не более чем культурной традицией», -- посетовал лектор. Он добавил, что из 70-80% россиян, связывающих себя с православием, лишь «сравнительно небольшой процент» -- это «подлинно православные люди», которые не только сознают себя верующими, но стараются, чтобы «их жизнь мотивировалась православным мировоззрением». ( Read more... )В Церкви же все наоборот: «помогая двигаться к Богу, она помогает людям двигаться друг к другу». Уважая внутреннюю свободу каждого человека, Церковь не навязывает ему готовых решений, но «учит отличать добро от зла, обретать шкалу ценностей». « Церковь – для сильных людей, готовых взять ответственность за себя и будущие поколения… Церковь освобождает людей от зависимости, чтобы сделать их духовно свободными», -- обращался к аудитории архиепископ Иларион. По его словам, «секрет столь сильного духовного воздействия Церкви на человека» состоит в том, что Церковь является «сокровищницей духовного опыта», в центре которого – вера во Христа. Выступавший подчеркнул, что сердцевина христианской веры – это не просто согласие с нравственным содержанием христианских заповедей и не только признание факта жизни Христа как реальной личности 2 тыс. лет назад. « Сердцевина христианской веры – это сам Христос и возможность человека в своем внутреннем религиозном опыте встречаться с Ним. Встреча с Христом – это суть и сердцевина христианской веры», -- сказал архиепископ, пояснив, что эта встреча происходит в Церкви через ее таинства и главное из них – Евхаристию. ( Read more... )По окончании лекции архиепископ получил множество записок с вопросами и ответил на некоторые из них. Так, в продолжение темы лекции его спросили, как обстоит дело со спасением нехристиан (в действительности, речь в вопросе шла о спасении людей ни разу вм жизни не причащавшихся - tapirr) . Глава ОВЦС повторил, что «вне Церкви спасение невозможно», однако подчеркнул, что для христианина вопрос о спасении имеет смысл ставить в отношении себя самого, а не других людей. ( tapirr записал: "Мы не знаем меры милосердия Божия, и не можем поэтому ставить вопрос о спасении тех или иных категорий людей") Был также задан вопрос о возможности служения литургии с открытыми Царскими вратами. «Так сложилась моя священническая судьба, что я всегда служил с открытыми вратами», -- ответил архиепископ, кратко перечислив окормлявшиеся им приходы в Прибалтике, в Западной Европе и в Москве. ( Виленский Свято-Духов монастырь, Каунасский собор - настоятель, все храмы на Западе, в Москве храм св. Екатерины - tapirr) « В служении с закрытыми вратами есть что-то противоестественное, ведь литургия совершается всей церковной общиной, а не только священником ( слов про общину, кажется, не было - tapirr) (tapirr: "Совершенно непонятно, почему в самые главные моменты <литургии> надо закрыть Двери и слышать только голос священника из-за глухой стены иконостаса?!- сказал Владыка.) ( Read more... )Москва, 7 октября, Благовест-инфо. О перспективности применения известной во всем мире программы «12 шагов», которая используется в группах взаимопомощи людей с алкогольной и наркотической зависимостью (Анонимные алкоголики – АА и анонимные наркоманы – АН), говорил 6 октября председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, архиепископ Волоколамский Иларион (Алфеев). Выступая с лекцией перед большой аудиторией в рамках просветительского цикла «Основы православного мировоззрения», глава ОВЦС ответил на вопрос из зала: «Общество анонимных алкоголиков – это секта?» «В сочетании с Церковью, при умелом пастырском руководстве эта программа («12 шагов» -- прим. ред.) приносит очень явные положительные плоды», -- ответил лектор. Утверждение архиепископа опирается на его собственный пастырский опыт: при храме св. великомученицы Екатерины на Всполье, где он в свое время служил настоятелем, работала группа АА по программе «12 шагов». Для тех, кто не знаком с этой программой, он пояснил:

( Read more... )

Mon, Sep. 21st, 2009, 04:46 pm

Иларион про любовь к "старцам"

Кстати, пока не забыл, надо записать. Архиеп. Иларион выступал на днях снова по каналу Вести. Если в прошлый раз он сказал, что платки женщинам в храме необязательны, то в этот раз припечатал любовь таскаться про "старцам" и мирян, желающих "отсекать волю". Сказал прямо, что ни к каким "старцам ходиьть не надо и все решения человек должен принимать сам. Не знаю, наполнит ли новое патриаршество нашу церковную жизнь новым положительным смыслом, но по крайней мере такие отрицательные явления, надеюсь, будут постепенно вытесняться.

Mon, Jun. 8th, 2009, 04:04 am

Противление переводу богослужения с ЦСЯ на русский язык это противление Христу

Цель Христианства заключается в спасении людей. Необходимым и достаточным условием спасения является богопознание. Одно из средств богопознания, доступных людям, это слышание слова Божия во время храмового богослужения. Слово Божие должно распространяться. Это прямая задача каждого Христианина: влиять на окружающий мир и окружающих людей и проповедовать им Христа своими словами, своими делами, всей своей жизнью. Перевод благой вести (а богослужение это её часть) на понятный слушателю язык -- это дело безусловно богоугодное, нужное, необходимое. Отказ переводить богослужение на понятный слушателю язык -- это действие противления Божией воле, чинение препятствий благовестию. Полностью: http://community.livejournal.com/ru_christianity/944744.html

|