|

|

Wed, Jun. 9th, 2010, 06:15 pm

Папа на Кипре

Sat, Jun. 5th, 2010, 07:04 pm

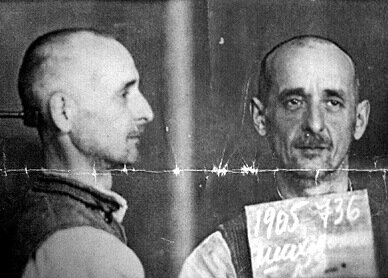

Борщёв, Якунин, Бурдюг и др.

Интересное фото отсюда. Виктора Бурдюга тогда посадили всё-таки, за подпольное печатание православных молитвословов. У него было пятеро детей. Кстати. Пару месяцев назад умерла его жена, Екатерина. +

Thu, May. 13th, 2010, 03:30 am

Джованни Гуайта

http://www.verav.ru/common/message.php?table=news&num=13075

Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, 28 марта 2010 года, в праздник Входа Господня во Иерусалим, рукоположил во диакона известного итальянского историка, исследователя Восточного Христианства Джованни Гуайту

29 марта 2010 г.

Хиротония состоялась во время Божественной литургии в московском храме Всех Скорбящих Радости на Ордынке.

Джованни Гуайта родился 26 ноября 1962 года на итальянском острове Сардиния. Закончил Римский и Женевский университеты, стажировался в России - в Москве и Санкт-Петербурге. В Россию, тогда еще СССР, впервые приехал в 1985-м и глубоко увлекся ее культурой и православной духовностью. С 1989-го практически постоянно проживает в России. Преподавал в Лингвистическом университете, Российском государственном гуманитарном университете. Кроме России особый интерес Гуайты как историка вызывала Армения. Он написал три книги по истории Армянской Церкви и армянского народа: «Жизнь человека - встреча Неба и земли. Беседы с Католикосом Гарегином II», «1700 лет верности» и «Крик с Арарата». Около года назад Джованни Гуайта был принят на работу в Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата. Осенью прошлого года сопровождал главу ОВЦС МП владыку Илариона в ходе его визита в Рим. 18 сентября принимал участие во встрече архиепископа (ныне митрополита) Илариона с Папой Римским Бенедиктом XVI.

Перед началом Божественной литургии митрополит Иларион совершил хиротесию Иоанна (Джованни) Гуайты во чтеца, а по окончании Евхаристического канона - его диаконскую хиротонию. Помолиться за новорукоположенного диакона в Скорбященский храм пришли его многочисленные друзья - прихожане московской церкви Космы и Дамиана в Шубине, члены движения «Фоколяре». Среди сослуживших митрополиту Илариону был духовник Гуайты - протоиерей Владимир Федоров из Петербурга. По окончании литургии митрополит Иларион принял в дар от посла Мальтийского ордена Джанфранко Факко-Бонетти и маркизы Иммаколаты Соларо дель Борго ковчег с частицами мощей древних святых - Иоанна Крестителя, апостолов Петра и Павла, мученика Вонифатия, Алексия, человека Божия, Дионисия Ареопагита, мученицы Наталии, а также с частицами Креста Господня и верви, которой бичевали Спасителя. Поблагодарив дарителей, митрополит Илларион отметил, что эти святыни будут отныне постоянно находиться в Скорбященском храме, для их хранения будет сооружен специальный киот.

Wed, Apr. 21st, 2010, 01:45 pm

Интервью отца Петра о христианских общинах

ccылка от ![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) belanovskyy@lj belanovskyy@lj

Субкультура вместо Церкви?

Известный миссионер предлагает создавать православные анклавыИгумена Петра (Мещеринова), автора нескольких книг, посвященных проблемам современной церковности, тем не менее язык не поворачивается назвать кабинетным ученым. Он часто выступает в эфире различных теле- и радиопрограмм, а также является ведущим сотрудником Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи при Свято-Даниловом монастыре. Своими взглядами на взаимоотношения Церкви и общества игумен Петр (Мещеринов) поделился с журналистами ( Далее )Таким образом, воспитание православного христианина подменяется не вхождением его во вселенское православие, а встраиванием его в эту достаточно узкую субкультуру, к подлинному православному христианству имеющую порой весьма слабое отношение. Кроме того, эта субкультура может легко включать в себя такие интенции, которые способны подменить саму суть христианской религиозности. Подлинное же воцерковление – это становление православного христианина прежде всего как личности, и личности со вполне определенными свойствами: нравственной целостностью, свободой, ответственностью, зрелостью, самостоятельностью, а прежде всего опытом христианской духовной жизни, дающим христианину мудрость, умение отличать добро от зла. Здесь мы сталкиваемся с такой задачей, навыков решения которой у нашей Церкви в силу трагической истории XX века пока не наработано. Нет у нас опыта ни воспитания у наших прихожан вышеназванных качеств, ни созидания церковных общин, в которых, собственно, и должно совершаться нравственное и духовное становление человека как православного христианина, его подлинное воцерковление. – Вы упомянули, что в Русской Православной Церкви отсутствует полноценная общинность. Причем в России в отличие, например, от Польши, Сербии, Греции люди могут годами посещать один и тот же храм и даже не здороваться друг с другом. Что, по вашему мнению, нужно делать для созидания общин?– Вселенский характер православия должен проявляться, на мой взгляд, в том числе и в допущении (в нравственных евангельских и церковных рамках, разумеется) множества форм, разнообразия стилей жизни. Нельзя создавать общины «под одну гребенку», по разнарядке, иначе община неизбежно сведется к субкультурному явлению, в котором люди будут идентифицировать себя как православные христиане не потому, что они любят Бога и ближнего своего, исполняют заповеди Божии и имеют подлинный православный опыт духовной жизни в молитве и таинствах, а потому, что одинаково говорят, одеваются, исполняют внешнедисциплинарные церковные указания и хором проклинают Запад. Кроме того, необходимо учитывать наследие советского времени. Люди получили сильнейшую прививку от какого бы то ни было коллективизма. Поэтому церковная общинность не должна быть «советски-коллективистской». Она созидается в первую очередь на таинстве евхаристии, но не только. В основу общинности кладется личная свобода человека, его самоуважение и уважение к ближним. Опыта воспитания таких качеств нет сегодня в нашей церковной педагогике. Приобретать этот опыт – первейшая, на мой взгляд, задача Церкви. Процесс воцерковления, совершающийся в общине, заключается в воспитании христианской личности с такими духовными и нравственными свойствами, какие не только не востребованы нашим обществом, но и порой прямо противоположны общественному и государственному мейнстриму. И может оказаться, что подлинное воцерковление очень даже не устроит внешний мир. – Получается, что подлинное воцерковление обнажает кардинальную противоположность христианских и светских ценностей?– Действительно, если люди будут по-настоящему воцерковляться, если православные общины будут созидаться такими, какими они должны быть, – это немедленно высветит принципиальную разницу между Церковью и «миром сим» (для нас – в его российском варианте). Общины неизбежно будут некими анклавами, дух жизни в которых – иной, чем в нынешнем нашем социуме. А немалое количество людей, составляющих общество, видя, что православие – это не только купание в проруби на Крещение и не освящение куличей перед Пасхой, а прежде всего совсем другая, непривычная нравственная и духовная жизнь, – могут вовсе и не захотеть этой жизни, потому что она потребует от человека того, что чуждо и непонятно сегодняшнему социуму. ( Далее )

Wed, Apr. 14th, 2010, 04:21 pm

Русская Церковь о генерале Власове

Хотя тема эта не новая, и, наверно, все, кто можно уже высказались и перетёрли, я у себя этих материалов не приводил. Да и многие, может быть, читатели - не в курсе. Надо быть - в курсе.

Скажу и от себя. Я не поклонник генерала Власова. Если человек сначала действовал в союзе сол Сталиным, а потом - в союзе с Гитлером, то мне он мало симпатичен. Надо было бить и тех и других (если вы не пацифист, конечно; я - пацифист, не стал бы бить никого изх них).

Но, как бы вы не относились, читатель, и персонально к Андрею Власову, вам следует знать позицию многих русских христиан сегодня (как в России, так и за рубежом).

it

PS А никто не даст мне эту книжку? Я бы посканировал немного - и верул...

Отзыв Архиерейского Синода Русской Православной церкви Заграницей (Московского Патриархата) на книгу протоиерея Георгия Митрофанова «Трагедия России. Запретные темы истории ХХ века»

На своих сентябрьских заседаниях Архиерейский Синод Русской Православной Церкви Заграницей коснулся полемики вокруг увидевшей свет летом с.г. книги церковного историка, профессора СПбДА, протоиерея Георгия Митрофанова «Трагедия России. "Запретные" темы истории ХХ века». Книга представляет собой сборник, в который вошли публицистические статьи и проповеди, написанные и произнесенные отцом Георгием в 1990-2000 годах. На своих сентябрьских заседаниях Архиерейский Синод Русской Православной Церкви Заграницей коснулся полемики вокруг увидевшей свет летом с.г. книги церковного историка, профессора СПбДА, протоиерея Георгия Митрофанова «Трагедия России. "Запретные" темы истории ХХ века». Книга представляет собой сборник, в который вошли публицистические статьи и проповеди, написанные и произнесенные отцом Георгием в 1990-2000 годах.

Нас огорчила бросающаяся в глаза ожесточенность спора, немирный и безпокойный дух, который явили некоторые из противников названной книги.

Поскольку речь идет о сборнике, включившем работы о Георгия, созданные на протяжении почти двух десятилетий, мы позволим себе коснуться лишь одной из затронутых автором тем, а именно – историософской и собственно исторической оценки личности и деяний ген. А.А. Власова. Именно эта тема вызвала и вызывает наиболее болезненные расхождения в русской православной среде, как в Отечестве, так и в рассеянии.

Трагедия тех, кого принято именовать «власовцами», т.е. участников движения, на основе которого возникла Русская Освободительная Армия (РОА), поистине велика. Во всяком случае, она должна быть осмыслена со всей возможной непредвзятостью и объективностью. Вне такого осмысления историческая наука – превращается в политическую публицистику. Нам думается, что для лучшего понимания происходившего в России – и с Россией, - в переломные годы минувшего столетия, следует избегать «черно-белого» истолкования исторических событий. Эти события по самой своей природе были настолько сложны, внутренне противоречивы и многослойны, что попытка охарактеризовать их каким-либо одним словом-понятием, заранее обречена на провал. В частности, именование деяний ген. А.А. Власова – предательством, есть, на наш взгляд, легкомысленное упрощение тогдашних событий. В этом смысле мы вполне поддерживаем попытку о. Георгия Митрофанова подойти к этому вопросу (а вернее, к целой череде вопросов) с меркой, адекватной сложности проблемы. Трагедия тех, кого принято именовать «власовцами», т.е. участников движения, на основе которого возникла Русская Освободительная Армия (РОА), поистине велика. Во всяком случае, она должна быть осмыслена со всей возможной непредвзятостью и объективностью. Вне такого осмысления историческая наука – превращается в политическую публицистику. Нам думается, что для лучшего понимания происходившего в России – и с Россией, - в переломные годы минувшего столетия, следует избегать «черно-белого» истолкования исторических событий. Эти события по самой своей природе были настолько сложны, внутренне противоречивы и многослойны, что попытка охарактеризовать их каким-либо одним словом-понятием, заранее обречена на провал. В частности, именование деяний ген. А.А. Власова – предательством, есть, на наш взгляд, легкомысленное упрощение тогдашних событий. В этом смысле мы вполне поддерживаем попытку о. Георгия Митрофанова подойти к этому вопросу (а вернее, к целой череде вопросов) с меркой, адекватной сложности проблемы.

В Русском Зарубежье, частью которого стали и уцелевшие участники РОА, ген. А.А. Власов был и остается своего рода символом сопротивления безбожному большевизму во имя возрождения Исторической России. Возможно ли было в условиях, в которых пришлось действовать ген. А. А. Власову и «власовцам», поступать иначе? Мы надеемся, что в будущем русские историки отнесутся к тогдашним событиям с большей справедливостью и беспристрастностью, чем это происходит в наши дни.

Тем не менее, на вопрос: «Был ли ген. А.А. Власов и его сподвижники – предателями России?»,

мы отвечаем – нет, нимало.

Все, что было ими предпринято – делалось именно для Отечества, в надежде на то, что поражение большевизма приведет к воссозданию мощной национальной России. Германия рассматривались «власовцами» исключительно как союзник в борьбе с большевизмом, но они, «власовцы» готовы были, при необходимости противостоять вооруженной силой какой бы то ни было колонизации или расчленению нашей Родины. Перефразируя известное высказывание покойного русского философа Александра Зиновьева, ген. А.А. Власов и его окружение, «целясь в коммунизм», прилагали все мыслимые старания, чтобы «не попасть в Россию». И эти настроения, эти стремления особо не скрывались во «власовской» среде, и потому-то ненавистники России и в самой Германии, и в других странах, делали всё, от них зависящее, чтобы не допустить своевременного создания боеспособной Русской Освободительной Армии, и уж тем более – Русского национального правительства.

Углубленное изучение истории РОА и ее основателя, верим, подтвердит правоту наших утверждений, основанных на непреложных фактах и подтвержденных свидетелями, из которых, увы, большинство уже ушло в путь всея земли.

Но покуда историки скажут свое слово, нам всё же не следует столь язвительно и беспощадно заушать собрата, даже если в словах его обнаруживается нечто, вызывающее сегодня у некоторых негодование и несогласие. «Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов». http://www.russianorthodoxchurch.ws/synod/2009/9mitrofanovstatement.html Официальный сайт Русской Православной церкви Заграницей (Московского Патриархата) ** Из истории. Наромню, что в 1930 году первоиерарх РПЦЗ Митрополит Киевский и Галицкий Антоний (Храповицкий) выпустил послание к русскому народу. Там говорилось:

"Православные христиане! Вставайте все против красного Антихриста! Не слушайте ничьих призывов примириться с ним, от кого бы сии призывы не исходили! Нет мира между Христом и Сатаною. Властию, данною мне от Бога, разрешаю и освобождаю всех верующих от присяги, данной советскому самозваному правительству, ибо христиане сатане не подданные. Властию, данной мне от Бога, благословляю всякое оружие против красной сатанинской власти подымаемое, и отпускаю грехи всем, кто в рядах повстанческих дружин или одиноким народным мстителем сложит голову за русское и Христово дело...". Мне, и в этом случае тоже, глубоко не симпатично освящение именем Христовым какой бы-то ни было вооружённой борьбы (Господь Иисус не призывал бороться с врагами с оружием в руках; он призывал любить их); но это воззвание, опять же, показывает, что позиция русских православных людей весьма далека от отождествления изуверской власти ВКП(б), Красной Армии и ЧК - с Россией и с русским народом.

Аминь.

Wed, Apr. 7th, 2010, 03:27 pm

Протоиерей Георгий Митрофанов о фильме "Поп"

+ +![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) alterfrendlenta@lj alterfrendlenta@lj утверждает: " говорят, что вот этот кадрвырежут из прокатной версии фильма Поп. Почему, интересно №-/

А вот интервью протоиерея Георгия Митрофанова (СПб) о фильме Поп. Очень интересное:Протоиерей Георгий Митрофанов: фильм "Поп" вызвал ощущение полуправды

(Также см. по теме Псковская Православная миссия в 1941—1944 гг.

Константин Обозный

Части статьи: 1, 2, 3, 4

& протоиерей Константин Шаховской )

В пасхальную ночь с третьего на четвертое апреля в широкий прокат выходит фильм Владимира Хотиненко «Поп», посвященный одной из малоизученных страниц Великой Отечественной войны — деятельности Псковской православной миссии, возрождавшей церковную жизнь на оккупированных немцами территориях северо-запада СССР. Многие священнослужители в рамках специальных показов уже имели возможность познакомиться с этой картиной. Протоиерей Георгий Митрофанов, занимающийся историей Русской православной церкви XX века, в интервью корреспонденту РИА Новости Дине Даниловой высказал свое мнение о том, насколько этот фильм спорный с исторической и духовной точек зрения, а также о том, нужна ли полемика о событиях того времени. - Отец Георгий, насколько достоверен фильм с исторической точки зрения? - Фильм режиссера Владимира Хотиненко «Поп», к сожалению, отличается (что, может быть, для художественного фильма и допустимо) значительным произволом с точки зрения изображения исторических событий. Надо сказать, что главный герой этого фильма - отец Александр Ионин, назван так не случайно. Здесь, безусловно, присутствует намек на одного из ведущих священнослужителей Псковской миссии протоиерея Алексея Ионова. И уже с этой точки зрения возникают определенные противоречия. Родившийся в 1907 году в Двинске отец Алексей Ионов, собственно, никогда не жил в Советском союзе, за исключением одного года - периода советской оккупации Прибалтики - с лета 1940 по лето 1941 года. Он учился на Богословском факультете Рижского университета, затем окончил Свято-Сергиевский богословский университет в Париже. Он менее всего напоминал сельского священника, и уж тем более ни как не мог «окать». Вот это, в достаточной степени, довольно искусственный момент сразу же вызывает ощущение недостоверности по отношению к главному герою и ко многим событиям. Надо сказать, что, будучи активным членом русского студенческого христианского движения, отец Алексей Ионов действительно был активным просветителем, миссионером, но, кроме того, это был последовательный антикоммунист, для которого советский режим представлялся главным врагом Русской православной церкви. Собственно таковыми были настроения и многих других участников Псковской миссии… Прибывшего в марте 1941 года в Прибалтику митрополита Сергия Воскресенского, который фигурирует в фильме, представители местного духовенства поначалу воспринимали просто как большевистского агента. И ему потребовались очень большие усилия уже в период оккупации, занимая последовательную антикоммунистическую позицию, чтобы получить доверие этого духовенства, как и германских оккупационных властей. С 1941 по 1944 годы Сергий Воскресенский последовательно выступал с призывами к православному духовенству и православным христианам поддерживать германскую армию, подчеркивал, что только разгром большевизма в Советском Союзе поможет сохранить русскую православную церковь. Молебны о даровании победы германской армии в храмах Прибалтики и Псковской миссии служились с 1941 года. Так что атмосфера, которая сопровождала начало деятельности Псковской миссии и последующую ее деятельность, была как раз вполне определенно антикоммунистической. И никаких скрытых симпатий к Красной армии у подавляющего большинства миссионеров не было.

( Read more... ) Надо сказать, что режим оккупации на Псковщине и вообще в областях РСФР был мягче, чем на Украине и в Прибалтике, потому что оккупация находилась в ведении военной администрации. И в общем и целом во многих районах, если там не было партизан, положение было довольно спокойное.

Там, где появлялись партизаны, начинались грабежи мирного населения <партизанами - tapirr>, и без того платившего не малую дань немецким оккупационным властям, уже со стороны партизан, начинали действовать зондеркоманды, и население вовлекалось в самую жестокую войну, которая только может быть — в войну партизанскую. Поэтому большинством населения партизаны воспринимались как великое несчастье, поэтому полицаи из состава местного населения часто воспринимались просто как люди, которые защищали и от произвола партизан, и от произвола немецких солдат. Конечно, полицаев могли использовать и в карательных акциях по отношению к мирному населению, конечно, среди полицаев было не мало тех, кого можно считать военными преступниками, но основная масса полицаев - это местные жители, которые пытались сохранить хоть какой-то покой и достаток своей деревни, своих семей. Вот почему очень странной кажется картина, когда священник отказывается отпевать полицаев, имея в виду, что это сыновья, братья и мужья его пасомых, крестьян данной деревни. В то же время эта попытка священника не допустить повешения четырех партизан выглядит в достаточной степени надуманно. Для большинства в этой деревне партизаны были, в общем-то, несчастьем, жители могли плакать по поводу своих родственников — убитых полицаев, но сомнительно, чтобы они плакали по поводу партизан, которые составляли своей деятельностью им же самим проблемы. Вот это была страшная правда о войне на оккупированной территории — люди пытались просто жить, выживать. ( Read more... ) Mon, Mar. 29th, 2010, 05:26 pm

Иерей Михаил Парфенов

Интересная своей интонацией проповедь: Иерей Михаил Парфенов: «Сегодня наши крики „Осанна!“ становятся выражением радости нашего неминуемого спасения» http://www.nne.ru/news.php?id=340629

Mon, Mar. 29th, 2010, 04:09 am

Александр Мень: вечен ли ад?

![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) dionysios-r@lj dionysios-r@lj приводит: "Отрывок из интервью: Бог есть любовь. Неужели Господь оставит Свое любимое творение, человека, навечно? Ведь однажды, после потопа, Он раскаялся, что уничтожил род человеческий. Чем больше возрастает во мне любовь к людям, тем больше возрастает сомнение, что муки в аду вечные. А.Мень: Все правильно. Не надо путать вечность во времени и вечность как понятие духовное. «Мука вечная» означает «мука потусторонняя», а не миллиард лет. «Жизнь вечная» и «мука вечная» — то есть не здешняя, а иная." (См. также анализ понятия "вечный" в статье ""Мука вечная"... А как это по-гречески?") Mon, Mar. 22nd, 2010, 12:29 pm

Георгий Чистяков: как его соблазняло КГБ

священник Георгий Чистяков о следовании за Христом Фрагмент доклада на встрече прихода храма cвв. Космы и Дамиана в Шубине 5 июня 1998 г. Очень интересно! О том, как (ещё при большевиках) его вызвали в военкомат (кагэбэшники любили встречаться в таких странных местах) и предлагали молодому учёному отречься от Бога статьёй в газете Труд. Когда он отказался, они стали препятствовать защите его дисскртации. Очень жаль, что такой маленький фрагмент в сети.. Полностью этот доклад публиковался? Скачать можно, зайдя по этой ссылке

Thu, Mar. 11th, 2010, 08:34 pm

Мартынов о Шмемане

Wed, Mar. 10th, 2010, 06:40 pm

Отец Михаил Арранц

http://www.predanie.ru/mp3/Mihail_Arranc/ - аудио-лекции. Лекции будут интересны вам, если вы изучаете литургику. http://www.miguel-arranz.net/ - сайт Иеромонах Михаил (Арранц-и-Лоренцо) Арранц Михаил (испан. - Мигель) (род. 9.07.1930, Гвадалахара, Испания), иеромонах-иезуит, литургист, доктор церковных восточных наук (с 1967), магистр богословия (с 1979). В 1941-1949 гг. обучался в Малой и Высшей соборной семинариях в Толедо. В 1949 г. поступил в Восточный папский институт в Риме. Служил иподиаконом у русского католического епископа восточного обряда Александра (Евреинова), рукоположен им во диакона (1952), через 2 года - во пресвитера. В 1954 г. начал проходить двухгодичный новициат Общества Иисуса в Бельгии, 3-й год прошел во Франции (1963). 1954 г. - лиценциат богословия в Папском Григорианском университете, в 1967 г. защитил докторскую диссертацию "Мессинский Типикон (ркп. Messin. gr. 115, 1131 г.)" в Восточном папском институте, в 1979 г. - магистерскую диссертацию "Как молились Богу древние византийцы" в Ленинградской Духовной Академии. В 1964-1969 гг. был заместителем ректора колледжа Russicum и работал переводчиком с русского языка при папе Римском. Начал преподавать в русском лицее-интернате св. Георгия в Мёдоне под Парижем (1956); читал курсы: восточной литургики в Папском Урбанинском университете (1967-1972), в Богословском институте свт. Николая в Бари (1970-1975), Институте св. Ансельма в Риме (1979-1983); византийской литургики в Восточном папском институте (с 1969; с 1995 - заслуженный профессор института); сравнительной литургики в Папском Григорианском университете (с 1992). В 1969-1975 гг. читал лекции по литургике в Ленинградской Духовной Академии, в 1975-1979 гг. по назначению Патриарха Московского и всея Руси Пимена профессор Ленинградской Духовной Академии; в 1996-2001 гг. преподавал в светских и церковных вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Под руководством М. Арранца было защищено большое число диссертаций, его аспирантами были литургисты К. Георгиу (Греция), Ч. Джираудо (Италия), А. М. Пентковский (Россия), Г. Шургая (Грузия) и другие. Основными темами научных исследований М. Арранца являются Студийский устав, чинопоследования служб суточного круга в древнем константинопольском песненном последовании, византийские и древнерусские формуляры таинств и других чинов Евхология. Своим преподаванием в России, а также тем, что многие его работы написаны на русском языке, М. Арранц внес вклад в русскую церковную науку. 6 июля 2008 года в Риме на 79-м году жизни отошел ко Господу.

Fri, Mar. 5th, 2010, 03:38 pm

протоиерей Константин Шаховской

протоиерей Константин Шаховской протоиерей Константин Шаховской В продолжение материала о Псковской православной миссии на оккупированных территориях (1941—1944 гг.) (Части статьи: 1, 2, 3, 4) привожу статью из Церковного вестника - официальной газеты Русской Церкви: Устоявший в эпоху гонений. Судьба участника Псковской миссии В городе Пскове состоялась выставка, посвященная памяти протоиерея Константина Шаховского, исповедника веры XX века. В экспозицию вошли письма и рисунки, которые отец Константин присылал в 1945–1956 годах из лагеря и ссылки своей семье. В день открытия выставки, 25 октября, состоялся вечер памяти отца Константина, в котором приняли участие его духовные чада, родственники, а также исследователи его наследия. На выставке, разместившейся в Псковской областной библиотеке, представлены письма и фотографии из семейного архива Шаховских, копии документов из следственного дела и постановления о реабилитации. В экспозиции также можно увидеть предметы, сделанные руками отца Константина в лагере — ложку и нательный крест. Письма и рисунки отец Константин присылал из лагеря, а потом из ссылки, которую он отбывал в Томской области. Практически каждое письмо сопровождалось рисунком — маленьким подарком любимой дочери Елене. Рисунки были выполнены природными красками (кора деревьев, уголь, высушенные и истертые цветы и трава), тушью и химическим карандашом. Среди них есть северные пейзажи, изображения животных, цветы, иконка Пресвятой Богородицы, графические зарисовки стен Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Сила духа позволила о. Константину переплавить страдания в настоящие произведения искусства, наполненные любовью к природе и обращенные к детям. Семья отца Константина, принадлежащая к старинному княжескому роду Шаховских, происходила из Холмского уезда Псковской губернии (имение Боброво). Отец семейства, князь Яков Михайлович Шаховской, агроном по профессии, был предводителем Холмского уездного дворянства, служил директором сельскохозяйственного училища в Пскове. В 1919 году он был арестован псковским ЧК и чудом избежал расстрела. В период пребывания Белой армии в Пскове Яков Михайлович заведовал Красным Крестом. С отступающими частями Белой армии он вместе с семьей выехал в Эстонию, в городок Печоры. Там Шаховской служил санитаром в тифозном бараке. В семье Шаховских было пятеро детей — две девочки и три мальчика. Константин был младшим. Он родился 29 октября 1905 года. Учился в Тартуском университете, был членом эстонского отделения Русского студенческого христианского движения (РСХД). В 1936 году окончил Печерскую духовную семинарию и поступил на богословский факультет Варшавского университета, который окончил со степенью магистра богословия.

Перед рукоположением, которое состоялось 27 сентября 1937 года, Константин Яковлевич женился на дочери печорского учителя Елизавете Петровне Нестеровой. Первым местом его священнического служения стал погост Сенно. В Псковской миссии

Осенью 1941 года отец Константин вошел в число сотрудников Псковской православной миссии.

Главным делом Псковской миссии было возрождение церковной жизни на оккупированных территориях. При этом деятельность миссионеров не ограничивалась только стенами храмов, не менее важным было их миссионерское служение. Священники и миряне несли проповедь Евангелия, проводили внебогослужебные беседы, создавали кружки для детей и молодежи. Миссия издавала журнал «Православный христианин», ее сотрудники выступали по радио со специальными миссионерскими программами. Именно в этой работе кроется секрет успеха Псковской миссии.

С другой стороны, заслуга миссионеров состоит в том, что они помогали физически и духовно выжить местному населению. Советские люди за годы деятельности Псковской миссии стали возвращаться к осознанию себя народом Божиим. Именно этого не могла простить псковским миссионерам советская власть. Лучшие из них были осуждены на долгие сроки лагерей, обречены на медленную смерть. «Кровь мучеников — семя Церкви», эти слова Тертуллиана в полной мере применимы к исповедникам и мученикам из рядов Псковской православной миссии.

( Read more... ) Арест и лагеря

Протоиерей Владимир Попов, настоятель храма Святителя Николая в Любятово (г. Псков), зять протоиерея Константина Шаховского, сохранил в памяти некоторые яркие свидетельства следующего периода его жизни. «В 1945 году отец Константин был арестован сотрудниками СМЕРШа и отправлен в Ленинград, в печально знаменитые “Кресты”. Полгода он подвергался жестоким пыткам и моральному давлению. Следователь пытался добиться от обвиняемого признания в шпионской деятельности в пользу германской разведки и раскрытия его агентурной сети. В какой-то момент наступил предел человеческим силам и… отец Константин написал список завербованных им агентов. В тот момент, как рассказывал сам священник, он молился Господу, чтобы не ошибиться. Батюшка составил список тех из своих прихожан, кого он отпевал в период немецкой оккупации. Следователь после проверки списка вернулся разъяренный, но оставил попытки вскрыть агентурную сеть».

Протоиерей Константин Шаховской был осужден Ленинградским военным трибуналом по 58-й статье на 10 лет лагерей плюс 5 лет ссылки в Сибири. Так случилось, что там же в Мордовии, куда его отправили, в поселке Тогур находилась в ссылке родная сестра отца Константина — Ксения Яковлевна. В 1955 году, после того, как у священника закончился срок заключения, он приехал к сестре. В трудных условиях пригодились прежние навыки отца Константина. В молодые годы он был хорошим охотником. Именно это умение поддержало их с сестрой в голодных условиях ссылки. Попытки вербовки

В 1956 году отец Константин, фактически еще не освободившись, получает возможность совершать богослужения. Позже ему удалось перевестись в Томск. Там состоялась неудачная попытка его вербовки органами госбезопасности. Как рассказал протоиерей Владимир Попов, «епископ Иоанн (Разумов) возглавлявший тогда Псковскую кафедру, также пытался уговорить отца Константина подписать обязательства, но не выполнять их, при этом получить место настоятеля кафедрального Свято-Троицкого собора. Священник отказался от компромисса и лишился возможности служить в псковских храмах». Об эпизоде вербовки вспоминает и младшая дочь протоиерея Константина Шаховского — Татьяна. Как раз тогда она впервые смогла познакомиться со своим отцом, хотя ей в то время было уже 12 лет. Однажды ночью раздался стук в окно, и на пороге появился отец. Татьяна сразу, как была в ночной рубашке, бросилась к нему на шею. И тут же отпрянула: «А вы, правда, мой папа? Я вас не узнала». Очевидно, и он не узнал дочь, которую последний раз видел в двухлетнем возрасте. Как же о. Константин оказался в родном доме? Его привезли из Сибири в Псков, предложили полное восстановление в правах, пообещали должность настоятеля, а взамен потребовали подписать бумагу о сотрудничестве с органами госбезопасности. «Он, как опытный зек, решил воспользоваться случаем и сказал, что должен посоветоваться с семьей, — рассказала Татьяна Константиновна. — Ему дали три дня на размышление и свидание с семьей. Об этом и рассказал отец в ту ночь. Через три дня он вернулся в Псков, на вокзале его уже ждали два человека в штатском. Отец отказался от предложения сотрудничества, несмотря на настойчивые уговоры, и вернулся обратно в сибирскую ссылку». ( Read more... ) Thu, Mar. 4th, 2010, 12:39 pm

Псковская Православная миссия в годы II Мировой войны

Интересное явление и интересный опыт - Псковская православная миссия. Сталин и власть большевиков (не точно называть её Советской - Советы ничем не управляли) христианскую Церковь в СССР довели до паралича (полностью уничтожить её не удалось). И вот, когда нацисты оккупировали часть страны, для нас, православных, наступил чуть более свободный режим. Хрен редьки не слаще, и нацисты не намного лучше коммунистов, но на деятельность Церкви они обращали меньше внимания, и свободы для нас, следовательно, стало больше.

Православные священники, проповедники, миссионеры тут же этим воспользовались, поскольку это в самой природе Церкви - пользоваться любой возможностью, что бы нести людям Христа.

Мне то время чем-то напоминает наше. Так же фашистский режим ведёт войну с народом в России. Также Церкви вдруг оказалась предоставлена большая свобода, и этой свободой она обязана воспользоваться, что бы привлечь людей к вере (от этого зависит спасение душ, и мы ответственны за это). Даже некоторые мелкие штрихи совпадают. Ср . слова из статьи: "При этом автор особо отмечает <...> некоторое ограничение начал соборности, вызванное как особенностями военного времени, так и личными воззрениями руководителя Экзархата". Соборность и в современной Церкви надо будет обязательно возрождать; надеюсь, что это в будущем. Нот начинать надо с основного - с миссии и катехизации.

it

Статья из Церковного вестника - официального органа Русской Православной Церкви: Статья из Церковного вестника - официального органа Русской Православной Церкви:

священник Илья Соловьев

Псковская православная миссия в годы Великой Отечественной войны

"Псковская православная миссия закончила свою деятельность более 60 лет назад и оставила о себе благодарную память. Однако в нашей стране участников миссии долгое время называли «изменниками Родины» и даже «врагами Церкви», пошедшими в «услужение» нацистам.

В новом исследовании Константина Обозного участники миссии представлены как усердные церковные труженики, не жалевшие сил для духовного возрождения России, настоящие патриоты своего Отечества и подлинные подвижники Церкви. ( Read more... )

А вот статья автора рецензируемой книги, вышедшея 10 лет назад:

Константин Обозный

ПСКОВСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ МИССИЯ В 1941—1944 гг.

Опубликовано было в журнале "Православная община": http://www.sfi.ru/ar.asp?rubr_id=684&art_id=3301

Миссионерский аспект деятельности

"Христианская Церковь рождалась, росла и живет через свидетельство о Христе, или миссию. Проблема христианской миссии особенно остро встает сегодня, когда Русская православная церковь наконец получила возможность открытой широкой проповеди и глубокого научения в вере жаждущих Слова.

Важность миссионерского служения в церкви не ставится под сомненье, однако не всегда хватает опыта этого служения в современных условиях. Нередко встает вопрос: каким же образом должна проводиться духовно-просветительская работа?

Поэтому тема Псковской миссии актуальна сегодня не только как материал по истории РПЦ XX века, как утверждение общецерковной молитвенной памяти о мучениках и исповедниках веры, но и как весьма ценный опыт миссионерской и катехизационной деятельности.

Образование Миссии. Ее структура

Быть может, я рискую оказаться необъективным, утверждая, что совсем не случайно Православная миссия в тяжелые годы оккупации возникла именно здесь — на Северо-Западе России, с центром во Пскове.

( Далее )

Среди "пионеров" Псковской миссии мудрым выбором экзарха Сергия оказались двое воспитанников Свято-Сергиевского православного института в Париже — священники Владимир Толстоухов и Алексей Ионов, а также прот. Николай Колиберский, священники Иоанн Легкий, Яков Начис, Федор Ягодкин и др.42. Многие из них поддерживали "Русское православное студенческое единение", которое возникло в 1928 г. и активно действовало в Латвии в 30-е годы, являясь филиалом "Русского Христианского Студенческого Движения". Члены "Движения" (немалая часть из семей белоэмигрантов) видели цель своей организации в служении Родине и постоянно были готовы "перенести свою деятельность в Россию..."43, деятельность не только национально-патриотическую и социальную, но и христианско-просветительную, ибо объединение русской эмигрантской молодежи для служения Церкви являлось основной целью РСХД.

С этой целью собирались ежегодные летние и зимние съезды "Движения", где встречалась русская молодежь Прибалтики и Европы, где можно было обменяться опытом, поделиться радостью, услышать доклады лекторов из Праги и Парижа (Свято-Сергиевский богословский институт). Известен факт посещения Латвии с миссионерской целью матери Марии (Скобцовой) в 1932 г., в тот период активно сотрудничавшей с РСХД44. Конечно, этот опыт не мог не наложить отпечатка на характер пастырства и миссионерского служения тех священников, которые поддерживали "Движение" и участвовали в его деятельности. А по словам биографа о. Георгия Бенигсена Ольги Раевской-Хьюз,

"...значительную роль в выборе церковного служения и формировании будущего священника сыграло Русское Студенческое Христианское Движение..."45.

Позже во Пскове о. Георгий становится одним из активнейших участников Православной Миссии, причем приоритетным направлением для него становится работа с детьми и молодежью. Это молодежное объединение (РСХД) способствовало сознательному участию ее членов в церковной жизни, отходу христиан "от так называемого "традиционного" отношения к Церкви: не присутствие на богослужениях, а участие в них, не ограничение нашего православия храмом, а несение его в мир, не разделение жизни на Церковь и мир, а освящение всей жизни — семьи, работы, дружбы, творчества"46."

ПродолжениеЧасти статьи: 2, 3, 4

( Примечания )

Tue, Jan. 26th, 2010, 05:34 pm

Праздник для православных и баптистских детей

( Фото )На московском приходе состоялся рождественский праздник для детей из православных и баптистских семей10 января 2010 года в Москве состоялся детский рождественский праздник, организованный совместно приходом святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине, Отделом внешних церковных связей Московского Патриархата и Российским союзом евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ).Идея проведения совместного утренника для детей из православных и баптистских семей возникла во время встречи председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата архиепископа Волоколамского Илариона и руководителя отдела внешних церковных связей РСЕХБ пастором В.К.Власенко, которая состоялась 15 мая 2009 года. Целью проведения подобного мероприятия является обмен опытом в деле воспитания детей в духе традиционных христианских духовно-нравственных ценностей. Перед собравшимися в православном храме детьми выступили заместитель председателя ОВЦС иеромонах Филипп (Рябых), глава отдела внешних церковных связей РСЕХБ пастор В.К.Власенко и настоятель храма святых бессребренников Космы и Дамиана в Шубине протоиерей Александр Борисов. Они подчеркнули, что Рождество Спасителя несет для верующих во Христа великую радость, которая должна служить еще одним побуждением строить свою жизнь по заповедям Евангелия. Затем детям был показан кукольный спектакль на христианские темы. На мероприятии также присутствовал секретарь ОВЦС по межхристианским связям протоиерей Игорь Выжанов. Служба коммуникации ОВЦСФОТОрепортажЧто ж, приятно видеть, что позиция Архиепископа Илариона (Алфеева) - отчёиливо экуменическая. Значит, это движение будет в нашей церкви шириться и получать поддержку с самого верха..

Sat, Jan. 23rd, 2010, 05:36 pm

Опять клевета в адрес Александра Меня

По поводу вчерашнего юбилея убитого за проповедь Христа православного миссионера, протоиерея Александра Меня высказался Кирилл Фролов. Не смотря на кажущуюся комлиментарность его высказывания (он цитирует пост Аркадия Малер, фрагмент которого я привожу ниже, под обрезкой), поцелуй этот - иудин.

И я объясню - почему.

К.Фролов пишет:

"Его миссионерские заслуги, количество спасшихся и спасающихся благодаря ему людей многократно превосходят его догматические ошибки (а именно догматическое уравнение Православия и католицизма), происходящие из необходимости христианской солидарности перед лицом господствующего тотального и тоталитарного безбожия. Кидать камни на могилу о. Александра любят те, кто не жил тогда".

Слова о "догматических ошибках" отца Александра - враньё. У него не было догматических ошибок хотя бы в силу его гигантской, энциклопедической образованности в области православного богословия, догматики и истории Церкви. (Какие-то другие - конечно, могли быть, как и у любого человека.)

А отношусь я столь серьёзно к этим, брошенным как будто походя, словам потому, что обвинение именно в догматических ошибках (а не, скажем, в методических, пастырских и т.п.) - это в глазах людей церковных очень и очень серьёзное обвинение. В православном богословии из-за малейшей йоты, из-за одной буквы подчас ломались такие копья, что нам и не снятся сегодня: собирались Соборы всей Вселенской Церкви, целые части Империи отпадали в раскол и т.д. и т.п. Догматическая чистота - это очень важно для православия.

И сказать такое в адрес священника (пусть и похвалив заодно) - это значит накрепко очернить в глазах современных православных этого пастыря и апостола своего (и нашего) времени.

Отец Александр придерживался экуменических взглядов, считал Православную и Римскую Католическую церковь церквями-сёстрами. В этом он разделял мнение многих высших иерархов Православной Церкви как эпохи 1960-70-х годов, так и нашего времени. Но сам всегда оставался православным, и своим духовным чадам благословения на переход в католицизм - не давал (когда такое как-то произошло - назвал это "предательством", по свидетельству А.Зорина в книге "Ангел-чернорабочий").

А. Малер в своём посте также ссылается на статью дьякона А. Кураева, вышедшую в 2000 году. Эта статья тоже содержит (помимо реверансов) ложь и клевету в адрес этого мученика за Христа. Не говоря сейчас подробно в который раз о причинах нападок Кураева на протоиерея-миссионера (на мой взгляд, это зависть посредственности к безмерно превосходящей её одарённости), приведу ссылку на статью Л.И.Василенко, в которой опровергается и клевета Кураева, и многие другие облыжные обвинения в адрес А. Меня:

ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ ВАСИЛЕНКО. ПОСМЕРТНАЯ ТРАВЛЯ ОТЦА АЛЕКСАНДРА МЕНЯ

Часть 1. Под знаком террора

Часть 2. Без стыда (о Кураеве)

( \\ )

Fri, Dec. 4th, 2009, 12:12 am

Пресвятая Дева

С праздником! Ролики от ![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) triglochin@ljгимн Богородице, написанный Св. Нектарием triglochin@ljгимн Богородице, написанный Св. НектариемРадуйся, Невесто Неневестная! Марие, Дево Чистая, Пресвятая Богородице, Радуйся,Невесто Неневестная! Царице, Мати Дево, Руно, всех покрывающее, Радуйся,Невесто Неневестная! Превысшая Небесных Сил, нетварное сияние, Радуйся,Невесто Неневестная! ( Read more... )

Thu, Nov. 26th, 2009, 03:36 pm

Патриарх Павел

Мне тоже фото понравилось (виа ![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) kruglov-s-g@lj kruglov-s-g@lj)

Sat, Oct. 24th, 2009, 04:10 am

Течения в Русской Церкви

пропагандистская картинка борцов с церковными либералами

http://zavtra.ru/cgi//veil//data/zavtra/09/829/52.html

Интересное деление духовенства по 4 классам: либеральному, модернистскому, консервативному и фундаменталистскому. Сделано врагом либерального (но строго-церковного) направления, которому я симпатизирую, поэтому с формулировками я согласиться не могу. Но наличие самих таких групп классифицировано верно. "Семёнко: Если двигаться в традиционной, условно говоря, парламентско-политической логике, слева направо, то необходимо будет, во-первых, сказать, что среди либерального спектра того, что называют сейчас "православной общественностью", наличествуют свои внутренние градации и противоречия. Прежде всего, существуют парацерковные группы с воинствующей либеральной, экуменической и антитрадиционалистской идеологией, которые где-то уже выходят за пределы Церкви, образуя всякого рода расколы и сектантские общности. Такие, как те "юрисдикции", к которым причисляют себя Глеб Якунин, Иннокентий (Павлов) или Яков Кротов. Эти группы, как правило, очень немногочисленны. Их фирменная черта, особенность, отличающая их от более "умеренных" либералов — неизжитая диссидентская психология, заставляющая их порой идти на открытый конфликт со священноначалием, что ведет к фактическому выходу из Церкви. Собственно же либеральная часть Церкви представлена также в основном немногочисленными группами и отдельными представителями духовенства и мирян, которые, однако, достаточно плотно вписаны в церковную институцию, в особенности, по "экуменической" части. Они сохраняют системные и прочные связи с церковным официозом. Либералы встречаются среди преподавателей духовных школ и среди приходского духовенства, правда, в основном, в крупных городах, преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге и их пригородах. Стремление послужить где-нибудь в русской глубинке для либералов вообще не очень свойственно. Сюда я бы отнес таких достаточно известных церковных деятелей, как священник Георгий Кочетков, игумен Пётр (Мещеринов), протоиереи Георгий Митрофанов, Александр Борисов и Владимир Лапшин и ряд др. Наибольшую проблему представляет следующая группа, которую мы, чтобы отличать ее от собственно либералов, предлагаем обозначить как модернистскую. Различия, на наш взгляд, таковы. Либералы — это в основном, так сказать, искренние противники, прямые враги православной традиции, находящиеся под влиянием как собственно либерально-секулярных идей, так и всевозможных модернистских течений внутри инославного христианства. (Недобросовестное, нечистоплотное враньё г.Семёнко. Перечисленные священники явлдяются не врагами православной традиции, а напротив, видят ту перспективу, в которой православная традиция может, и должна бы, следовать по курсу, проложенному Евангелием и великими Отцами Церкви; не допуская при этом ни двурушничества "модернистов", ни компромиссов с духом века сего "Консерваторов", ни, разумеется, мракобесия, прямо нехристианского духа зилотов - tapirr). Они готовы противопоставлять себя традиции, во многом даже уходя из неё, но не готовы системно воевать с ней. Что же касается церковного модернизма, то определяющим качеством этого течения является его "системность" и "проектность". Модернисты стремятся не к бунту против традиции, но к тому, чтобы изменить, деформировать традицию изнутри, что возможно, если захватить власть в Церкви, стать в ней определяющим властным началом. Для модернистов характерно не столько систематическое изложение своей реформаторской идеологии где-то в одном месте, сколько, так сказать, "распыление" ее в виде отдельных фрагментов во многих текстах. В плане же идеологии церковные модернисты гораздо осторожнее и умереннее либералов; наиболее системные и реалистично мыслящие модернисты не стремятся к прямой войне с традицией; они склонны заходить как на либеральное, так и на консервативное поле и постепенно перетягивать на свою сторону церковное большинство. ( Read more... )Церковно- консервативное большинство Церкви, — это основа ее социального "тела", которая не нуждается в каких-то подробных характеристиках. Для нормальных монахов, священников, прихожан, спокойно трудящихся в своих общинах и не склонных к излишней политизации и разного рода экспериментам, чужд либерализм, стойко осознаваемый как идеологический враг, модернистское заигрывание с "миром". Впрочем, им чужды и фундаменталистская склонность к заведомой асоциальности, радикальному уходу из мира и заведомая конфронтация со священноначалием, что, как и противоположный, либеральный радикализм, таит в себе опасность раскола и, в конечном счете уже прямого сектантства. Повторюсь: консерваторы отнюдь не склонны к политиканству, будучи воплощением стабильности, нормальности и созидательного, позитивного труда как на приходском, так и на общецерковном уровне. В отличие от консервативного большинства Церкви, фундаменталисты исполнены чувством своеобразного катастрофизма, их беспокоит мысль о том, что сама каноническая Церковь уже непоправимо захвачена апостасией. В конечном счёте, такой настрой рождает в них синдром пораженчества, что компенсируется агрессией и демонстративной "бескомпромиссностью". Такие настроения, к сожалению, порой используются внешними, антицерковными силами как орудие в их деструктивной игре. Чуть подробнее про "фундаменталистов": http://tapirr.livejournal.com/2641353.htmlНаконец, гностические группы в Церкви, подобно крайне левым, находятся практически уже на грани выхода из нее, часто модулируя идеи, фактически уже прямо выходящие за рамки православного вероучения. (очевидно имеется ввиду оккультист А.Дугин. Других гностиков на обочинах церкви я что-то не припомню - tapirr)

Эта схема, как и любая другая, разумеется, не покрывает всей сложности реальности. Часто какие-то конкретные группы или отдельные люди, чье идеологическое ядро располагается в той или иной части вышеописанного церковно-политического спектра, в каких-то конкретных вопросах придерживаются взглядов соседней группы. Модернист, то есть тот, чье идеологическое ядро находится в области модернизма, может по одним вопросам смыкаться с либералами, а по другим — с консерваторами; точно так же консерватор может в чем-то быть ближе к модернистам, а в чем-то — к фундаменталистам. Совсем жестких рамок тут, разумеется, нет. Но все же главная, так сказать, родовая черта церковного консерватизма по сравнению как с модернизмом, так и с фундаментализмом, не говоря уже о либерализме, заключается в умении слышать и распознавать волю Божию о Церкви, в обладании живым чувством духовных реалий, то есть того, что лишь силой Божией жива и движется Церковь. Потеря этого живого чувства духовной реальности Церкви, ее богочеловеческого происхождения и является источником всевозможных уклонов, как "справа", так и "слева". ( Read more... ) Андрей ФЕФЕЛОВ. Но можно ли утверждать, что модернистская тенденция сегодня побеждает? Андрей ФЕФЕЛОВ. Но можно ли утверждать, что модернистская тенденция сегодня побеждает?

Владимир СЕМЕНКО. На этот вопрос я не могу ответить однозначно. С одной стороны, если взять, например, последние выступления Святейшего Патриарха Кирилла, в частности, во время его визита на Украину, в Курскую, Архангельскую епархию и т.д., то они строго традиционны, в них присутствует принципиальная опора на традицию. На Украине Патриарх говорил о вреде не просто либерализма, но либерализма именно в богословии, что, на мой взгляд, прямо направлено против церковного модернизма. Подчеркивая значимость богословского образования, он при этом апеллировал к народной вере. Мы услышали из его уст благоговейные слова про Святую Русь, про стопочку Богородицы в Почаевской Лавре. Но с другой стороны, в последнее время на первый план в нашей Церкви выдвигаются люди сугубо модернистского склада. Например, тот же игумен Пётр (Мещеринов), занимающий важнейшую должность заместителя руководителя Патриаршего Центра Духовного развития молодежи, который считает, что эта "стопа Богородицы" — просто сказка, выходящая за рамки Предания. Игумен этот выступает за отмену "патриотического" праздника Казанской иконы Божией Матери, говорит, что на Руси не было культуры до Петра Первого, за исключением узко богослужебной сферы. Недавно в богословскую синодальную комиссию и в Межсоборное присутствие введен протоиерей Георгий Митрофанов, который подвергает сомнению существование таких святых, как Петр и Феврония Муромские и защищает эвтаназию. А ставший недавно протодиаконом Андрей Кураев, который прямо заявляет, что загробных мытарств души не существует, что Благодатный Огонь у Гроба Господня зажигается зажигалкой, "автор" многочисленных некорректных высказываний назначен руководителем авторской группы по написанию учебника по основам православной культуры. Это притом, что он неоднократно высказывался против данного проекта. " ** Кстати, обнаружил интересный сайт (опять же, вражеский. Множество случаев так называемого вранья. Соответственно, будьте осторожны): http://antimodern.wordpress.com/personalia/** Однако об этом я не знал: Игумен Петр (Мещеринов) после рекомендации Патриарха воздержаться от острых высказываний покинул пост директора Школы молодежного служения

Tue, Oct. 20th, 2009, 03:13 pm

Английское православие

independent: English Orthodox worshippers at St Andrew's church in Holborn. Bishop Basil Osborne takes the service as his several hundred strong congregation look on. Many of the congregation are Russian refugees, over the past six decades, a small but vibrant branch of the Russian Orthodox Church has grown in the UK фото из материала от ![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) hyrhyr@lj hyrhyr@lj , которого с Днём рождения!

|