|

|

Wed, Nov. 18th, 2009, 07:30 pm

Agnus Dei | Агнец Божий в изображениях

Это фрагмент картины художника из Брюгге Яна ван Эйка (+1441). Вот она полностью: ( смотреть )Кто этот Ягнёнок? Это Агнец (что и означает на славянском языке ягнёнок), которому уподобляет Мессию Иисуса пророк Иоанн Креститель. Об этот рассказывается так в Евангелии: Иоанн видит идущего к нему Иисуса и говорит:

— Вот Божий Ягнёнок, который унесет грех мира!

(традиционыый перевод - "Вот Агнец Божий, который берёт на Себя грех мира"- tapirr)

Он — Тот, о котором сказал я: «Вслед за мной идет человек, который стал больше меня, потому что был прежде меня». Я не знал, кто Он, но я пришел омывать водой для того, чтобы о Нем стало известно Израилю.

Вот свидетельство Иоанна: я видел, как Дух спустился на Него с неба, словно голубь, и остался на Нем. Я не знал Его, но Тот, кто послал меня омывать водой, сказал мне: «Когда ты увидишь человека, на кого нисходит и на ком остается Дух, Он и есть Тот, кто будет омывать Святым Духом». И я это видел и свидетельствую, что Он — Сын Бога.

На следующий день снова стоял там Иоанн и с ним два его ученика. 36 Увидев идущего мимо Иисуса, Иоанн говорит:

— Вот Божий Ягнёнок!

И оба ученика, услышав его слова, пошли вслед за Иисусом.

Евангелие по Иоанну (перевод "Радостная Весть"), гл. 1

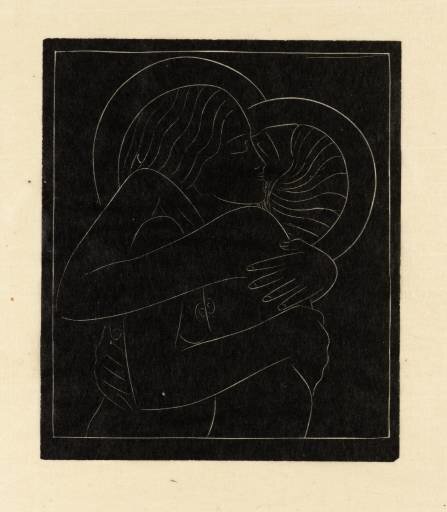

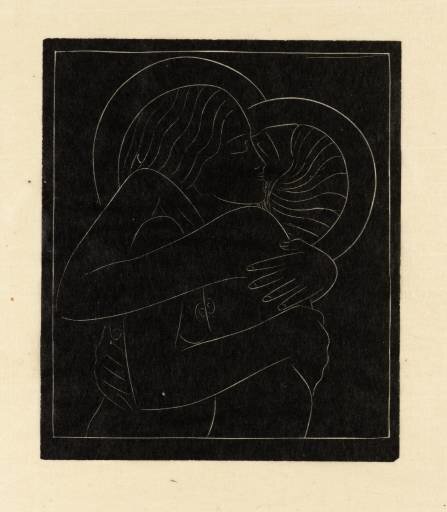

Эти события изображены художником 15 века:

( ++ )

Также в образе Агнца Господь Иисус предстаёт в последней библейской книге Апокалипсис:

(14:1): «И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе...»

Именно к этому восходит изображение Ван Эйка.

( Другие картины )

Francisco de Zurbaran: The Bound Lamb Agnus Dei Anaglyph

Plaque with Agnus Dei and Four Evangelists, probably 9th century

German or North Italian

( Далее смотреть )

Трульский Собор (конец 7 в), также он называется Пято-шестым, постановил. что так изображать Христа не следует. С тех пор в Православной церкви такое изображение не используется. Однако есть вот такая икона. Здесь также присутствует евхаристическая символика, однако в противоположность западному Ягнёнку, из груди которого Святая Кровь льётся в евхаристическую Чашу, здесь сам термин Агнец (основной Хлеб, используемый в таинстве) преподносится молящемуся (а икона существует не что б смотреть только, но что б молиться) как бы расшифрованным - изображён Иисус в виде младенца ("Спас Эммануил").

Се, Агнец Божий, вземляй грехи всего мира

18 век

Россия

Ещё несколько "популярных" западных изображений

( +++ )

пост составил tapirr

Wed, Oct. 7th, 2009, 10:28 pm

Архиепископ Иларион (Алфеев) в Политехническом вчера

фотографии tapirr

Я был вчера на встрече Архиепископа Илариона, заместителя Святейшего Патриарха, с молодёжью в Политехническом музее. Привожу репортаж из Сети, довольно подробный, со своими дополнениями ( курсивом). То в выступлении Архиепископа, что показалось мне крайне важным, я выделил жирным

"Москва, 7 октября, Благовест-инфо. Лекцией председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, архиепископа Волоколамского Илариона (Алфеева) открылся 6 октября молодежный лекторий на тему «Основы православного мировоззрения». Цикл лекций будет проходить в течение учебного года по инициативе Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи при Даниловом монастыре (ЦДРМ) и домового храма св. Татианы при МГУ им. Ломоносова. ( фото + текст )« Широко распространенное обрядоверие», по словам выступавшего, также дает неадекватное представление о христианстве, сводя его к «совокупности обрядов и предписаний». Архиепископ Иларион с сожалением отметил, что большинство вопросов, которые он получает как ведущий телепрограммы «Церковь и общество» на канале «Вести 24», касаются именно обрядов: «ношения платка, брюк для женщин, что можно и что нельзя». «Для многих православие является не более чем культурной традицией», -- посетовал лектор. Он добавил, что из 70-80% россиян, связывающих себя с православием, лишь «сравнительно небольшой процент» -- это «подлинно православные люди», которые не только сознают себя верующими, но стараются, чтобы «их жизнь мотивировалась православным мировоззрением». ( Read more... )В Церкви же все наоборот: «помогая двигаться к Богу, она помогает людям двигаться друг к другу». Уважая внутреннюю свободу каждого человека, Церковь не навязывает ему готовых решений, но «учит отличать добро от зла, обретать шкалу ценностей». « Церковь – для сильных людей, готовых взять ответственность за себя и будущие поколения… Церковь освобождает людей от зависимости, чтобы сделать их духовно свободными», -- обращался к аудитории архиепископ Иларион. По его словам, «секрет столь сильного духовного воздействия Церкви на человека» состоит в том, что Церковь является «сокровищницей духовного опыта», в центре которого – вера во Христа. Выступавший подчеркнул, что сердцевина христианской веры – это не просто согласие с нравственным содержанием христианских заповедей и не только признание факта жизни Христа как реальной личности 2 тыс. лет назад. « Сердцевина христианской веры – это сам Христос и возможность человека в своем внутреннем религиозном опыте встречаться с Ним. Встреча с Христом – это суть и сердцевина христианской веры», -- сказал архиепископ, пояснив, что эта встреча происходит в Церкви через ее таинства и главное из них – Евхаристию. ( Read more... )По окончании лекции архиепископ получил множество записок с вопросами и ответил на некоторые из них. Так, в продолжение темы лекции его спросили, как обстоит дело со спасением нехристиан (в действительности, речь в вопросе шла о спасении людей ни разу вм жизни не причащавшихся - tapirr) . Глава ОВЦС повторил, что «вне Церкви спасение невозможно», однако подчеркнул, что для христианина вопрос о спасении имеет смысл ставить в отношении себя самого, а не других людей. ( tapirr записал: "Мы не знаем меры милосердия Божия, и не можем поэтому ставить вопрос о спасении тех или иных категорий людей") Был также задан вопрос о возможности служения литургии с открытыми Царскими вратами. «Так сложилась моя священническая судьба, что я всегда служил с открытыми вратами», -- ответил архиепископ, кратко перечислив окормлявшиеся им приходы в Прибалтике, в Западной Европе и в Москве. ( Виленский Свято-Духов монастырь, Каунасский собор - настоятель, все храмы на Западе, в Москве храм св. Екатерины - tapirr) « В служении с закрытыми вратами есть что-то противоестественное, ведь литургия совершается всей церковной общиной, а не только священником ( слов про общину, кажется, не было - tapirr) (tapirr: "Совершенно непонятно, почему в самые главные моменты <литургии> надо закрыть Двери и слышать только голос священника из-за глухой стены иконостаса?!- сказал Владыка.) ( Read more... )Москва, 7 октября, Благовест-инфо. О перспективности применения известной во всем мире программы «12 шагов», которая используется в группах взаимопомощи людей с алкогольной и наркотической зависимостью (Анонимные алкоголики – АА и анонимные наркоманы – АН), говорил 6 октября председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, архиепископ Волоколамский Иларион (Алфеев). Выступая с лекцией перед большой аудиторией в рамках просветительского цикла «Основы православного мировоззрения», глава ОВЦС ответил на вопрос из зала: «Общество анонимных алкоголиков – это секта?» «В сочетании с Церковью, при умелом пастырском руководстве эта программа («12 шагов» -- прим. ред.) приносит очень явные положительные плоды», -- ответил лектор. Утверждение архиепископа опирается на его собственный пастырский опыт: при храме св. великомученицы Екатерины на Всполье, где он в свое время служил настоятелем, работала группа АА по программе «12 шагов». Для тех, кто не знаком с этой программой, он пояснил:

( Read more... )

Wed, Oct. 7th, 2009, 02:04 am

Два бремени, два дара

Бенинг zoom![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) ludenhoff@lj ludenhoff@lj: "На христианине лежит два бремени. Первое - бремя свободы. Оно общечеловеческое, про него многажды говорено. Применительно к христианству, точнее - к русскому православию, попытки облегчить это бремя приводят к "послушанию" "старцам" и прочему безумию. Есть и другое бремя. Христос спас нас, спас совершенно даром. И вот этот дар мы часто отказываемся принять. Потому что за дар нужно благодарить. А за такой дар нужно благодарить всегда, ежедневно, ежечасно. (И дарить, в свою очередь,другим то, чем богаты - теплоту, тишину, мир...) Вот оно второе бремя - бремя благодарности, бремя благодарения. Бремя евхаристии. Это не игра слов. Евхаристия - это наше благодарение Богу за наше спасение. Мы не можем это понять, принять, вместить. Он нас спас - и Он же опять, снова и снова, отдает нам Себя. А за что? А просто по любви. Но мы же должны это заслужить, мы должны быть достойны. Ведь надо же попоститься, вычитать, выстоять. Да и нельзя же просто так, со свиным рылом в калашный ряд. Кто Он, а кто мы? Тут надобно со всяким смирением и рассуждением... Но Христу от нас нужно лишь сердце, исполненное любви. Любви к Богу и к людям. Как это просто..."

Wed, Sep. 30th, 2009, 02:43 pm

Про Крест

27 сентября 2009 года, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Крестовоздвиженском соборе Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря. По окончании богослужения Святейший Владыка обратился ко всем собравшимся с Первосвятительским словом.Богато иллюстрировано Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня мы празднуем великий праздник — Воздвижение Креста Господня. Каждый православный человек знает историю этого праздника, знает, что он связан с обретением Древа Животворящего в Иерусалиме при императрице Елене, матери царя Константина, которая, посетив Святую Землю, обрела много святынь, связанных с жизнью Спасителя, в том числе Честное Древо Господа и Спасителя нашего. В связи с этим событием установлен двунадесятый праздник в нашей Церкви и читаются особые апостольские и евангельские чтения, смысл которых в том, чтобы помочь православным людям еще и еще раз понять, что означает Крест Господень. ( Read more... ) Бог есть любовь, и только любовью Божией может быть понята вся тайна Креста Господня. А что для нас это означает? А это означает вот что: если Бог есть любовь, то спасение в любви. Конечно, не в той любви, которую нам сегодня по телевизору показывают, не в буйстве человеческих страстей, а в той любви, которая накрепко соединяет людей, в той любви, через которую один отдает себя другому с радостью, потому что любящий всегда готов принести себя в жертву любимому. И если это происходит в семье — какие же крепкие становятся семьи! Если так строится брак — какой же счастливый этот брак! Он выдерживает все испытания временем.

А если общество начинает строиться на этих законах? Конечно, не прямо на законе любви — общество управляется светскими, юридическими законами; но если в этих законах заложена высокая нравственность, если государство, школа, Церковь, интеллигенция начинают воспитывать людей в способности отдавать себя другому, если сама эта отдача другому становится национальной гордостью, достоянием, идеалом, — то что будет с народом? Ведь каждый захочет быть похожим на этот идеал.

( Read more... )

Не всегда это происходит. В наших приходах, монастырях нередко возникают конфликты. И люди забывают о том, что они христиане: проходя мимо Креста, перекрестятся, поцелуют Крест, поклонятся Кресту, а в сердце — та же самая злоба. Нельзя поклоняться Кресту со злобой, с дурными мыслями о людях. Нужно все выкинуть из головы как страшное дьявольское искушение, забыть обо всем. И тогда благодать Креста привлечет нас ко спасению. И тогда мы любому скажем, почему мы поклоняемся Кресту — не как орудию казни, а как жертвеннику, на котором Божественная Жертва была принесена за весь род человеческий по любви Божией. Вот я и хотел бы пожелать всем нам: поклоняясь Кресту Господню, нося Крест на своих персях со дня Крещения, лобызая Крестное знамение, никогда не забывать, чтó есть Крест. И подходя ко Кресту, самого себя спросить: «А на кого я сержусь? А с кем я еще не примирился? А кому я хочу сделать плохо?» И если найдутся ответы на этот вопрос, то здесь же, у Креста, и попросить у Господа силу не делать зла и вычеркнуть из сердца злобу. И тогда благодать Божественная, любовь Христова войдет в наши сердца. Аминь. ( Ещё изображения )Про Крест и империи см. здесь: http://tapirr.livejournal.com/1289298.htmlБольше - см. по ТЭГУ

Mon, Sep. 7th, 2009, 04:32 pm

ЯВЛЕНИЯ ХРИСТА СВЯТЫМ

<...> Достойное недостоинство Спаситель является людям, которые служили Ему всей своей жизнью, но при этом искренне считали себя недостойными этих явлений. Например, преподобный Паисий, более семидесяти лет проведший в египетской пустыне и один из немногих людей, названных Церковью "Великими", во время явления Спасителя произнес: "Христе Спасе, я раб Твой, и за что Ты, Владыка, оказываешь столь великую милость, что теперь Сам изволил снизойти к моему недостоинству?" Не возгордился Паисий и когда Христос произнес пророчество: "Видишь ли пустыню эту -– как она велика и широка? Ради тебя я наполню ее постниками, которые будут прославлять имя Мое". Содержание Откровения Содержание Откровения, которое человек получает из уст Христа – самое главное, на что обращает внимание Церковь, когда слышит о том или ином явлении. В этом христиане руководствуются словами апостола Павла: "Если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема" (Послание к Галатам, глава 1, стих 8). Поэтому если откровение противоречит Евангелию и учению Церкви, если человек заявляет, что он получил "третий завет", точную дату конца света и тому подобное, значит, человеку явился не Христос, а сатана в виде Ангела света.... Христос - рядом В Евангелии красной нитью проходит мысль, что любовь к Христу должна выражаться, прежде всего, через любовь к ближнему. Та же мысль встречается в жизнеописании многих святых, например, в житии древнего святого – преподобного Псоя. Христос являлся ему четырнадцать раз. Однажды ученики попросили показать им Христа. Псой встал на молитву и получил откровение подняться вместе с ними на гору, где и обещал явиться Господь. Молодые ученики убежали вперед Преподобного и по дороге встретили старого калеку. Узнав, куда они идут, он попросился с ними, но получил отказ с мотивировкой, что он недостоин видеть Христа. Псой, шедший следом, пожалел старика, поднял его на плечи и понес на гору. Подходя к вершине, ученики увидели, что их учитель несет на плечах Самого Христа... Когда же преподобный Псой подошел совсем близко к ученикам, Господь стал невидим. На вопрос учеников, где Преподобный встретил Христа, тот ответил: “Не на горе Его надо искать, а в ближнем своем”. Где можно встретиться с Христом В явлениях Христа святым сконцентрирован весь опыт и реальность присутствия Христа в Своей Церкви. Однако, как это ни парадоксально, встретиться с Ним можно всегда – в “своем ближнем”. А прикоснуться к Нему можно ежедневно. Это происходит на главном христианском богослужении – Литургии – когда священник выходит к людям с Телом и Кровью воскресшего Христа… полностью здесь

Tue, Aug. 25th, 2009, 03:52 pm

"Иисус Христос в документах истории" предисловие

STROZZI BERNARDO TRIBUTE MONEY zoom

Здесь был размещён большой материал

"Миф или действительность?"

Существовал ли Иисус Христос как историческое лицо:

1, 2, 3, 4, 5, 6

Благодарю ![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) cyrill_lipatov@lj, cyrill_lipatov@lj, ![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) elijah_morozoff@lj и elijah_morozoff@lj и ![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) antimil@lj, указавших мне на сборник, составленный Б.Г.Деревенским antimil@lj, указавших мне на сборник, составленный Б.Г.Деревенским

"Иисус Христос в документах истории"

Вот предисловие составителя:

ИИСУС ХРИСТОС КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ

И по сей день Иисус Христос остается одной из самых таинственных и

необъяснимых личностей мировой истории.

Феномен его по-прежнему не

раскрыт и не объяснен, хотя о нем написаны горы книг, рассказано во много раз

больше, чем о ком бы то ни было.

Очень трудно найти другую такую фигуру,

которую можно было бы поставить рядом с Иисусом по известности, которая

бы привлекала к себе массовое внимание на протяжении многих веков.

Подсчитано, например, что в последнем издании Британской энциклопедии

Иисусу Христу посвящено 20 000 слов, больше, чем Аристотелю, Цицерону,

Александру Македонскому или Наполеону.

Для верующих Иисус Христос — сверхъестественная эсхатологическая

фигура, справедливый судия и царственный правитель, появляющийся в

«конце дней», при крушении нынешнего «греховного мира». И в то же время он

Сын Божий, второе лицо Святой Троицы, собственно говоря, полное и

всеобъемлющее олицетворение Бога, мистическим образом присутствующее в

повседневной жизни, с которым верующий может говорить, общаться,

прибегать к его защите, получать наставления, страшиться его гнева.

( Далее )

«Смерть Иисуса — прообраз всех

мученических смертей», — отмечает нынешний израильский исследователь Д.

Флуссер. К этому можно добавить, что рассказ о восстании Иисуса из гроба —

надежда всех смертных.

Но Иисус Христос не только достояние христиан, своих духовных

последователей. И не только достояние других религиозных конфессий,

включивших Христа в свое вероучение. Он — достояние мировой истории.

Начиная с IV в., с момента принятия христианства в качестве государственной

религии Римской империи, редко какая историческая хроника, написанная на

Западе и Ближнем Востоке, обходила молчанием евангельские события —

рождение, проповедь и распятие Иисуса Христа. Время Иисуса стало

рассматриваться как поворотное событие человеческой истории.

( Далее )

* * *

Проблема исторического Иисуса — это прежде всего проблема

источников наших знаний о нем. В зависимости от положения дел в этой сфере

меняется взгляд на основателя христианства как на историческую фигуру. Еще

недавно так называемая «мифологическая школа» рассматривала Иисуса

Христа как религиозный вымысел именно на том основании, что имеющиеся

источники находятся далеко не в удовлетворительном состоянии. Жесткая атака

«мифологистов» подвигла исследователей и всю библейскую критику в целом к

более тщательному изучению новозаветных текстов. За последнее столетие

немало сделано для того, чтобы определить время и обстоятельства

возникновения Евангелий, а также проследить за развитием христианских

преданий об Иисусе Христе. Исследователи продолжают выяснять, насколько

полно и точно эти предания отражают реальные события. Но вопросов здесь

по-прежнему остается больше, нежели ответов.

Ситуация с историческим Иисусом поистине уникальна и не имеет

аналогов в мировой истории. Ведь те тексты, которыми мы пользуемся в

качестве основных источников — четыре новозаветных Евангелия, — написаны

на греческом языке, распространенном в эллинистическом мире, тогда как

реальный Иисус и его первые последователи жили и действовали в ином

языковом и культурном пространстве, только частично входящем в орбиту

эллинистической цивилизации. Исследователи доказали, что Иисус Христос и

его апостолы говорили на арамейском языке, бывшем разговорным языком

жителей Палестины и Ближнего Востока, — в Евангелиях сохранились следы

этого языка и даже целые фразы, представляющие собой греческую кальку с

арамейского.

( далее )

Настоящее издание представляет из себя свод важнейших исторических

документов об Иисусе Христе, как примыкающих к каноническим Евангелиям,

так и находящихся вне библейской литературы.

Это своеобразное пособие всем

изучающим Новый Завет, вне зависимости от того, историк ли это, религиовед,

богослов или просто верующий. Публикуемые документы представляют

объективную историческую ценность.

В России уже издавались подобные

антологии; известен сборник источников по истории раннего христианства А. Б.

Рановича, вышедший впервые в 1933 г. и затем переиздававшийся в 1959 и 1990

гг. Однако настоящее издание имеет свои принципиальные отличия. Если А. Б.

Ранович собрал документы исходя из задачи показать условия и среду, в

которой образовалось христианство, то здесь во главу угла поставлена сама

личность основателя христианства. Это обусловило и специфический подбор

документов.

( далее )

скачать отсюда

Thu, Aug. 20th, 2009, 12:26 am

Преобразился Еси на горе, Христе Боже

Wed, Aug. 12th, 2009, 05:00 pm

Секс в христианстве

Eric Gill Stay Me with Apples 1925 Всем известно, что в Библии (которая есть Слово Божье) входят книги множества разных жанров. И одна их книг Библии написана в жанре эротической поэмы. Это - Песнь Песней. Почему в Библию оказалась включена эротическая поэма? Потому что Слово божие уподобляет любовным отношениям мужчины и женщины отношения Бога и человеческой души. И, впоследствии продолжая эту традицию, апостол народов, святой Павел уподобляет этим отношениям отношения Христа и Церкви (т.е. Спасителя и спасённого Человечества). Именно эта метафора нашла отражение в картине, которую вы видите выше, где у мужчины не просто нимб, а нимб с характерными (крестообразными ) полосками, изображаемыми только на иконах Христа.

Всё это говорит нам о том, насколько высоко Библия и христианство ставят любовь и секс. (Брак освящается Церковью о одном из Таинств - особых Божественных действиях). И только каким-то диким недоразумением (на грани антропологической ереси) выглядит сексоборчество , имеющее в христианстве давнюю традицию Идёт оно отчасти от традиции монашества, возникшей в Церкви и оказавшей на него (христианство) огромное влияние, отчасти (в западной традиции) от богословия бл. Августина, в юности испытавшего влияние манихейства.

Разговор большой и серьёзный. Начать предлагаю с интересных мыслей и наблюдений ![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) aleksy-lj@lj aleksy-lj@lj:

"Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему" (Песня Песней 2)

"0. Всегда были и теперь есть горе-проповедники, которые любят сказки о блуде. Много говорят, о грехах "по седьмой <заповеди>", а то и иначе поддерживают фальшивое целомудрие "борьбой против абортов", обвиняют в них женщин, да мужчин в потакании. Хотя последних больше в привычке "смотреть с вожделением". Обвиняют подростков в распущенности, а стариков в "грехах юности". Обвиняют не тех, кто действительно виноват, но тех, кто слаб и не может дать сдачи, зато... может принести деньги, а лучше - свободу или даже душу, принести и бросить их к ногам. Но не Бога, не друга, а этого самого горе-проповедника. Но обо всем по порядку.

Eric Gill Adam & Eve in Heaven 1927

1. Христос нигде не ругает секс. Видать, Самому Богу угодно, что именно сближением полов жизнь продолжается (Быт.1:22). Но верно, что "секс" - понятие неоднозначное. Супружеская измена тоже включает секс, и принято говорить, что тут "секс" точно неугоден Богу. Вот здесь и проступает озабоченность не правды Божией, а самих этих горе проповедников именно вопросами секса.

( далее )

Eric Gill On My Bed by Night 1925

2.Христос ругает "взятую в прелюбодеянии" (Иоанн. 8:3). (тут как раз характерная опечатка у автора - Христос не осуждает взятую в прелюбодеянии - tapirr) Горе-проповедники не любят подчеркивать, что для осуждения к казни по Моисееву закону требовались очень жесткие свидетельства. Узнав о намерении дамы её сначала должны были предупредить о возможных последствиях легкомысленного шага, услышать от неё, что ей до этих вразумлений нет никакого дела, а потом ещё и застать на месте, увидев всё собственными глазами, буквально.

( далее )

Eric Gill Divine Lovers: I 1922

3. Писание в целом. Во многих местах Писания говорится о блуде, но вовсе не о традиционном, а о религиозном. Говорится или об известных элементах языческих культов, в которых присутствовал эротический момент (так называемая храмовая проституция, но главное даже не она сама - а всё, что за ней стоит), или даже о культах без этого момента, но нарушающих монотеизм. О неверности Богу. Вовсе не о сексе, столь милом озабоченным проповедникам. Оба "блуда" - именно о неверности религиозной. И хотя все это не является великой тайной, принято подменять понятия и приводить эти места в качестве аргументов о целомудрии, вместо того, чтобы говорить о верности и вере. Понятия же блуда и прелюбодеяния по тем же причинам смешиваются, хотя Писание их строго разделяет.

( далее )</em>

7. В Евангелии нет учения ни о сексе, что признают горе проповедники, ни о блуде, что признавать им менее удобно. Нет, как и о многих других вещах.

Но есть учение о вере и о доверии, о верности, и о любви.

Не той затасканной, что на плакатиках, а о той, про которую "в словах не говорят", которая "не ищет своего".

А то вот до чего доучили деревню. При сексе в пост иконы непременно спрятать, грех бо. При сексе же вне поста, можно не вертеть. Народ старался не зачинать в пост. Но по своим языческим соображениям, а вовсе не по Евангельским.

Вот сказал же поэт, "положили молодых, и оставили одних". Хорошо сказал. Почти символ веры. Просто догмат против блуда. Не нужно стоять рядом со свечкой и лупой, выискивая нарушения. Дайте молодым поблагодарить Бога за красоту и радость. Даже и до слез. Оставьте, прости Господи, их с этой благочестивой вашей педофилией. Снимите тапки, а? Тут святое. Вот просто ругаюсь. Не приставайте к молодым. Очень прошу. Не судит их Бог, когда они любят, потому что любовь - Его собственность. Не моя, не их, не ваша, Его, да. Известное место о "взгляде" принятое традицией за "строгие требования" Спасителя не выдерживает никакой критики, не только потому, что та же традиция не требует буквального изъятия очей, соблазняющих при этом самом взгляде, но и потому, что за наглые глаза могли "похвалить" в любом обществе, как в древности, так и теперь. И "похвалить" так, что мало не покажется. Но, горе проповедники любят место о взгляде грязном, и не любят о взгляде чистом (Матф.6:22), наверное в силу уже обретенной собственной чистоты и непорочности.

Eric Gill Ecstasy 1910-11

8. Да, у нас есть псевдоаскетическая фарисейская традиция подменяющие предпочтительные понятия запретительными, которую, к счастью не слушают, потому что предпочитают слушать о любви, прекрасно зная, что запреты не удерживают, а только насилуют, если из них ходят сделать основание.

( далее )

Иллюстрации Eric Gill к Песне Песней

Больше работ Эрик Гилл здесь и здесь

Также см.

Читать по теме

Tue, Aug. 4th, 2009, 01:17 pm

Александр Мень. Существовал ли Иисус как историческое лицо. Часть 6

Александр Мень

Миф или действительность? Существовал ли Иисус Христос как историческое лицо Окончание 1, 2, 3, 4, 5Евангельская история и вера Всякий, кто следил за развитием новозаветной критики последних лет, не может не заметить, что она совершила круг и после периода крайнего скептицизма вновь приблизилась к традиционным взглядам. К 1900 году уже мало кто из ученых решался датировать Евангелия концом II века. Было признано, что они возникли в недрах первоначальной общины.

Но как в таком случае объяснить появление мифологической школы? Казалось бы, все говорило против ее концепций. Чтобы понять это, мы снова должны вернуться назад, к концу XVIII века.

В то самое время, когда Шарль Дюпюи впервые высказал мысль, будто Христос есть солнечное божество, в Германии и Швейцарии были написаны две книги, которые содержали попытку истолковать Евангелие в духе рассудочного морализма.

Первая принадлежала семидесятилетнему кенигсбергскому философу Иммануилу Канту (1724-1804), и само название ее звучало как программа: “Религия в пределах только разума”. В отличие от энциклопедистов и “просветителей”, Кант после тщательного изучения законов “чистого разума” пришел к выводу о его природной ограниченности. Тем не менее он оставил место “практическому разуму”, который был для него связан с нравственной волей человека. Поэтому, даже рискуя войти в противоречие с собственным взглядом на границы познания, Кант стремился привести религию в соответствие с данными человеческого рассудка. Все, что не умещалось в это прокрустово ложе, следовало, по мнению Канта, изгнать из религии. Он стремился к созданию “естественного христианства”, которое сводилось бы лишь к системе моральных заповедей[174].

Другая книга была написана в 1795 году молодым еще тогда философом Г.Ф.Гегелем (1770-1831), находившимся под сильным влиянием Канта. Можно сказать, что Гегель в своем труде конкретно применил кантовскую идею в изложении жизни Иисуса Христа. Философ изобразил Его как человека, давшему миру “подлинную нравственность”, которая и есть “чистое служение Богу”[175]. Мы не найдем в “Жизни Иисуса” Гегеля ни чудес, ни пасхальной тайны, ни свидетельств Христа о Самом Себе. В ней рассудок, признавший себя высшим судьей, диктует свои законы Евангелию и перекраивает его по своим меркам. В результате возникает призрак обескровленной доктрины, которая едва ли смогла бы покорить мир.

( Read more... )

Когда в Германии одни хотели представить Христа мифом, а другие - “арийцем”, Бультман проводил глубокое исследование фона евангельских событий. Он соглашался с тем, что христианство испытало на себе сильное воздействие идей эллинизма, но считал, что подлинная вера не может быть поколеблена от признания этого факта[183].

( Read more... )

Жан-Жак Руссо, который не был ортодоксальным христианином, писал:

“Если жизнь и смерть Сократа достойны мудреца, то жизнь и смерть Иисуса суть жизнь и смерть Бога. Скажем ли после этого, что евангельская история произвольно вымышлена? Друг мой, вымыслы бывают не таковы, а деяния Сократа, в которых никто не сомневается, менее засвидетельствованы, чем деяния Иисуса Христа. В сущности это значило бы переносить в другое место трудность, а не устранять ее; непостижимым было бы еще более предположение, что несколько человек сообща сфабриковали эту книгу, сюжет для которой доставило одно лицо. Иудейские писатели никогда не выдумали бы ни этого тона, ни этой морали; Евангелие заключает в себе столь поразительные, столь неподражаемые черты истины, что изобретатель был бы еще более удивительным, чем сам герой”[199].

Действительно, взять хотя бы только речи Христа с их живыми интонациями и арамейскими оборотами: все они отмечены печатью несомненной подлинности. Какие “общины” были бы в силах сочинить эти навсегда врезающиеся в память притчи, эти полные выразительности и огня проповеди? Кто из ранних христиан мог быть их автором? Послания апостола Павла доказывают, что даже он - наиболее выдающийся учитель эпохи - не поднимался до уровня Евангелий. Их тайна кроется в том, что они не просто передают опыт Церкви, но прежде всего сам дух, облик и волю ее Основателя.

“Говорят, стиль - это человек, - пишет Чарлз Додд. - А каков тогда стиль поучений Иисуса, если судить о них по Евангелиям? Большая часть их дана в виде коротких энергичных высказываний, резких и подчас иносказательных, даже загадочных, полных иронии и парадоксов. Вся совокупность речений, дошедших до нас по различным каналам предания, имеет безошибочно угадываемые черты. Совершенно невероятно было бы предположение, что речи эти являются продуктом искусственной работы раннехристианских наставников... Некоторые более длинные отрывки явно обнаруживают ритмический строй, который все еще дает себя чувствовать после двойного перевода (с арамейского на греческий и с греческого на английский). Порой кажется, что греческий вариант - только тонкая маскировка оригинала который постоянно переходит на ритмы древнееврейской и арамейской поэзии”[200].

Этот исключительно важный вывод явился итогом многолетних исследований, тщательного анализа Евангелий в свете современной исторической науки, археологии и лингвистики. Надежды тех, кто думал, что наука развенчает Новый Завет, не оправдались. Именно труды современных ученых еще раз подтвердили, что Евангелия - подлинные и достоверные документы.

статья целиком здесь

Из книги протоиерея Александра Меня "Сын человеческий"

Sat, Aug. 1st, 2009, 01:06 pm

о Иоанне

Миф или действительность? Существовал ли Иисус Христос как историческое лицо Начало статьи: 1, 2, 3, 4 о синоптиках

Fragment of St John's Gospel: recto Chapter 18, verses 31-33

Четвертое Евангелие носит имя Иоанна. По преданию им бы не кто иной, как Иоанн, сын Зеведея. Принадлежа к ученикам Крестителя, он одним из первых последовал за Христом вместе с братом и матерью. За свою горячность Иоанн получил от Учителя прозвище “Сын грозы”, или “Сын грома”. Четвертое Евангелие называет Иоанна “учеником, которого любил Иисус”. Там же сказано, что он единственный из Двенадцати был на Голгофе и после смерти Господа взял к себе Его Мать. В то время ему было всего восемнадцать-двадцать лет. ( Далее ) Чарлз Додд, специалист по IV Евангелию, отмечает, что эта книга основана на “древней традиции, независимой от остальных Евангелий, и заслуживает серьезного внимания, поскольку обогащает наши знания об исторических фактах, касающихся Иисуса Христа” [165]. Причем, если синоптики - это компиляторы, использующие различные материалы, то в Иоанновом Евангелии всюду видна рука одного автора. Он мастер диалога и драматических картин, от которых местами веет живыми воспоминаниями очевидца. Тем не менее одна особенность IV Евангелия говорит против принадлежности его сыну Зеведееву. Об Иоанне там сказано в таких почтительных тонах, так подчеркивается любовь, которую проявлял к нему Иисус, что трудно отождествить автора с самим апостолом. ( Далее ) С какого времени устное апостольское Предание стало записываться, установить пока трудно. Это прояснят лишь дальнейшие открытия манускриптов. Бесспорно лишь одно: именно Предание, восходящее к Двенадцати, есть первоисточник наших Евангелий. Говоря о времени царствования Траяна (97-117), историк Евсевий пишет: “ Многие из учеников в ту пору исполнились ревности к божественному глаголу, и, следуя учению Спасителя, стали раздавать свое имущество бедным, и, удалившись из своей страны, привели к доброму завершению дело евангелистов, стремясь проповедовать учение веры тем, кому оно было еще неизвестно, причем передавали им и писаный текст божественных Евангелий” [173]. Следовательно, на рубеже I и II веков Евангелия были уже написаны. Книги же, которые расходились с Преданием, Церковь отвергла. статья целиком здесь

Из книги протоиерея Александра Меня "Сын человеческий"

Продолжение

Sat, Aug. 1st, 2009, 12:45 pm

Существовал ли Иисус как историческое лицо. ч. 4

</strong> В.Поленов Наставление ученикам

Миф или действительность?

Существовал ли Иисус Христос как историческое лицо Продолжаю публикацию статьи Александра Меня, вошедшей как приложение в его книгу об Иисусе Христе "Сын Человеческий".

Кроме второстепенных исторических источников, которые свидетельствуют о жизни Иисуса как исторического лица, есть главные, основные - четыре биографии, которые были названы Евангелиями. Эта часть статьи посвящена трём первым - "синотикам", следующая Иоанну.

Начало статьи: 1, 2, 3Кем и когда были написаны Евангелия "В 20-х годах XIX века теолог Тюбингенского университета Христиан Бауэр выдвинул предположение, что Евангелия были написаны в конце II столетия. За эту мысль с радостью ухватились мифологисты; поддерживают ее и многие из тех, кто верит в “историческое ядро” Евангелий. Они утверждают, что по этой причине новозаветная письменность не может дать достоверных сведений о жизни Христа[128]. Так ли это? И что в наши дни известно о происхождении Евангелий?

Оригиналы Евангелий не сохранились, но в этом они не составляют исключения среди большинства произведений древних авторов. Утрачены подлинники книг Сенеки, Флавия, Тацита и других писателей I-II веков. Поэтому для датировки подобных произведений существуют два способа:

1) по наиболее ранним из имеющихся манускриптов;

2) по наиболее ранним ссылкам на эти произведения в сочинениях авторов, время жизни которых датировано более точно.

В отношении рукописей Евангелия выгодно отличаются от остальной древней литературы. Если существует, например, 11 манускриптов сочинений Платона, 50 - Эсхила, 2 - Еврипида, 10 - Вергилия (все это, разумеется, списки, а не подлинники), то новозаветная письменность представлена греческими манускриптами в количестве, превышающем 2500 экземпляров.

Но особенно показательным будет преимущество Евангелия, если иметь в виду срок, прошедший со времени написания книги до самого раннего из сохранившихся манускриптов.

Подлинники Вергилия отстоят от наиболее древних списков его произведений на 400 лет, Горация - на 700 лет, Юлия Цезаря - на 900 лет, Платона - на 1300 лет, Софокла - на 1400 лет, Эсхила - на 1500 лет, Еврипида - на 1600 лет, евангельские же манускрипты отделены от подлинника промежутком лишь в несколько десятилетий.

( Далее )

А какие существуют данные об авторах Евангелий?

( Далее )

Схема возникновения синоптических евангелий

Синоптические Евангелия имеют не только общие и сходные тексты, их роднит одна важная черта: речи Иисуса в них резко отличаются по стилю от слов самих евангелистов. Очевидно, эти речи хорошо сохранились в памяти первых учеников. "

статья целиком здесь

Из книги протоиерея Александра Меня "Сын человеческий"

Продолжение

Fri, Jul. 31st, 2009, 12:14 pm

Существовал ли Иисус как историческое лицо? ч.3

Миф или действительность? Миф или действительность?

Существовал ли Иисус Христос как историческое лицо?

Продолжение. Начало: 1, 2

“Кто-то существовал...”

Убеждаясь в непрочности постройки, которую они возводили так долго и старательно, мифологисты начали готовиться к отступлению. Еще в 1902 году Джон Робертсон заявил, что, по его мнению, Иисус мог существовать как “учитель-новатор” и, возможно, Он претендовал на роль Мессии, но на этом кончаются достоверные сведения о Нем[81]. При этом Робертсон, следуя Талмуду и Цельсу, называл Иисуса “сыном Пантероса”. Тем самым он повторял старую лингвистическую ошибку, в которой слово Партенос, Дева, было спутано с именем Пантерос.

В марксистской литературе одним из первых стал сдавать позиции Арчибалд Робертсон. В книге “Происхождение христианства”, вышедшей в 1953 году, он признал, что евангельский рассказ содержит “элементы истории”[82]. Его примеру последовал итальянский историк-коммунист Амброджо Донини. Он писал: “Передовые течения исторической науки, сознающие опасность тех направлений, которые не принимают во внимание историко-социального процесса образования христианских преданий, чувствуют необходимость переоценки понятия мифичности”. Что касается жизни Иисуса, то Донини полагал, что можно “лишь попытаться установить какие-то общие черты ее”[83].

В конце концов и наши мифологисты вынуждены были согласиться с этой точкой зрения, хотя принимали ее с величайшей неохотой. Так, С.Ковалев, говоря, что “многие персонажи раннехристианской литературы являются несомненно историческими лицами”, распространял эту уступку только на Иоанна Крестителя, ап.Павла и ап.Иакова, но реальность Христа по-прежнему отрицал[84]. Впрочем, большим достижением было уже то, что Ковалев перестал считать нехристианские свидетельства об Иисусе подделкой.

Другой советский историк, А.Каждан, чьи рассуждения о “боге Иисусе” мы приводили выше, в 1966 году писал: “История евангельской традиции не противоречит тому, чтобы составители евангелий могли донести какие-то скудные элементы действительной истории Мессии, человека, носящего имя “Иисус”[85]. В этом же духе высказывается М.Кубланов, по словам которого “формирующееся христианство могло группироваться вокруг личности некоего проповедника, одного из многих “пророков” и “чудотворцев” эпохи”[86]. А как же быть с пресловутым “молчанием века”? На это историк отвечает: “Тезис о “молчании века”, единодушном будто бы молчании нехристианских авторов, утратил значение, которое ему придавалось, равно как и разнообразные выводы, которые на этом основании делались”[87]. Яснее, кажется, выразиться трудно.

Но, признав историчность Христа, сторонники умеренного критицизма стараются теперь умалить Его значение как Основателя христианства. Сама “проблема Иисуса” объявляется несущественной. “Для марксистской науки, - пишет один из таких авторов, - не имеет принципиального значения вопрос о том, жил или не жил в царствование Августа и Тиберия в Иудее человек по имени Иисус, который был казнен при прокураторе Понтии Пилате и впоследствии обожествлен своими суеверными последователями. Христианская религия, как и все значительные религиозные движения, создавалась постепенно массами верующих”[88].

Однако если этот вопрос в самом деле не имеет значения, то какой смысл уделять ему столько места в атеистической пропаганде? Почему так долго и ожесточенно стремились доказать, что Христа “не было”, если Его существование - второстепенный факт?

Кроме того, вызывают недоумение анонимные “массы верующих” в роли творцов христианства. Любая эпоха показывает, что “массы”, как правило, были или консервативной средой, сохраняющей старые верования, или горючим материалом, вспыхивающим от поднесенного пламени. Творческий же порыв к новым перспективам и идеям всегда исходил от личностей. Именно они собирали в себе, как в фокусе, опыт веков и чаяния поколений.

( далее )

“Клубок противоречий и ошибок” Современные атеистические авторы уже готовы, как мы видели, согласиться с тем, что Евангелия “сообщают ряд сведений о действительной жизни проповедника Иисуса”[92]. Но у этих авторов есть про запас ряд аргументов, которыми они надеются поколебать достоверность книг Нового Завета. “В памяти людей, - говорят они, - в исторической памяти почти двух тысяч лет сам образ Христа сложился как нечто многоликое и противоречивое”[93]. В доказательство приводят различные трактовки Его личности в прошлом и настоящем. Одни считают Его пророком или моралистом, другие - сторонником ненасилия, третьи - бунтарем. Можно ли, спрашивают нас, в таком случае составить верное представление о столь противоречивом человеке?

Но именно многогранность Иисуса говорит о величии Его личности, о том, что Он не укладывается в схемы и однозначные характеристики. Кстати сказать, это относится и к многим выдающимся людям всех времен. Чем значительнее пророк, философ или писатель, тем больше шансов для появления новых, порой неожиданных мнений о нем. Так, в Магомете видели то политического авантюриста, то обманщика, то вдохновенного созерцателя, а Спинозу изображали то атеистом, то мистиком.

У критиков есть и другой аргумент против достоверности Евангелий. Они указывают на противоречия, которые якобы снижают историческую ценность Нового Завета. Еще старые мифологисты выдвигали этот довод как “тяжелую артиллерию” своих нападок.

( Далее )

Fri, Jul. 31st, 2009, 12:00 pm

Существовал ли Иисус как историческое лицо? ч.2

«Христос Священник» Мозаика. Собор св. Софии в Киеве Миф или действительность?

Существовал ли Иисус Христос как историческое лицо?

Продолжение. Начало здесь

Следующий фрагмент я опускаю, поскольку в нём отец Александр опровергает аргументы "научных" атеистов, которые сегодня кажутся уж совсем нелепыми (но в СССР они были в ходу), и сразу перехожу к части, относящейся к историческим свидетельствам той эпохи.

“Молчание века” Своим главным козырем мифологисты всегда считали “молчание века”. В самом деле, если Христос существовал, почему о Нем не упоминают писатели и историки той эпохи? Ведь она прославилась такими именами, как Сенека, Плиний Старший, Ювенал, Марциал, Филон, Иосиф Флавий, Юст Тивериадский и другие.

Прежде чем ответить на этот вопрос, мы должны сделать две очень важные оговорки. Во-первых, отсутствие книгопечатания ограничивало число рукописей, что облегчило полное исчезновение огромной массы манускриптов. Достаточно указать на следующие цифры: из 142 книг “Истории” Тита Ливия сохранилось лишь 35; из 40 книг Диодора Сицилийского до нас дошло всего 10; из 20 книг “Археологии” Дионисия Галикарнасского осталось 9. В ничтожных отрывках дошли до нас сочинения Николая Дамасского, совсем исчезли “История” Помпея Трога, исторические работы Страбона, Плиния Старшего, Юста Тивериадского. Даже знаменитые “Анналы” Тацита не дошли до наших дней полностью[43]. При таком положении вещей нельзя категорически утверждать, что о ком-либо в литературе не было упоминаний.

Во-вторых, странно требовать от античных авторов сведений о таком незначительном в их глазах факте, как кратковременная деятельность некоего Учителя в глухой восточной провинции[44]. Тогда повсюду странствовали различные проповедники, и Христос, с точки зрения язычников, ничем от них не отличался.

Следовательно, римские и греческие писатели должны были упомянуть о Нем только тогда, когда христианство заявило о себе как массовое движение. Мы знаем, что в Риме это произошло лишь через тридцать лет после Распятия, в связи с гонением на христиан в 64 году. До этого, скажем, философ Сенека вряд ли мог слышать о них что-либо достоверное. Но даже если бы он и узнал о христианах, его молчание вполне объяснимо. В 65 году он оказался замешанным в антиправительственном заговоре и вскрыл себе вены по приказу Нерона[45]. Вполне понятно также молчание Марциала, Диона Хризостома и Ювенала, тем более что ни один из них историком не был и не касался политических дел. А Тит Ливий и Николай Дамасский умерли еще до начала общественного выступления Иисуса Христа.

А как обстоит дело с другими античными авторами? Действительно ли они ничего не говорят о Христе и христианах? Оказывается, это далеко не так.

( Далее )

Fri, Jul. 31st, 2009, 11:45 am

Существовал ли Иисус Христос как историческое лицо?

У друга возник вопрос - есть ли исторические свидетельства о тот, что такая историческая личность, как Иисус из Назарета действительно существовал. У друга возник вопрос - есть ли исторические свидетельства о тот, что такая историческая личность, как Иисус из Назарета действительно существовал.

Чем проводить собственные изыскания, есть смысл сослаться на людей, которые это уже сделали раньше.

Довольно доскональная статья на этот счёт содержится в приложении к книге Александра Меня "Сын человеческий".

Эту статью и хочу здесь привести.

Кто хочет прочитать её сразу целиком - см. здесьМиф или действительность? Существовал ли Иисус Христос как историческое лицо?

Многим в наши дни сам этот вопрос может показаться странным. Тем не менее обсуждать его приходится, поскольку атеистическая пропаганда продолжает отстаивать так называемую мифологическую теорию возникновения христианства. Десятки лет лишь она одна допускалась у нас как в научных трудах, так и в популярной литературе, и, к сожалению, по сей день первое, что узнают о Христе сотни тысяч учащихся, - это то, что Его якобы “никогда не было”.

За мифологическую теорию атеизм держится не случайно. Ведь она ставит под удар само существование христианства.

Разумеется, если бы речь шла о какой-либо из естественно-научных гипотез, проблема не стояла бы так остро. Ученые всегда выдвигали новые теории, сменявшие одна другую, и лишь непонимание границ научного познания и веры провоцировало в прошлом конфликты между наукой и религией. В самом деле, Вселенная могла быть создана и устроена любым способом, и от того, какой из них признают более вероятным, сущность религии не меняется. Однако совсем иначе обстоит дело с возникновением Церкви. Здесь для христиан выводы науки уже не столь безразличны, как космологические теории, ибо Евангелие неотделимо от личности Иисуса Христа.

Пусть, например, было бы доказано, что Платон - миф, а его книги написаны кем-то иным; это не нанесло бы ущерба платонизму как доктрине. Но когда от имени науки говорят, что Иисус Назарянин - вымышленный образ, то тем самым стремятся разрушить все здание Церкви.

Следовательно, перед нами наиболее серьезная из всех атак на христианство, которые проводились под флагом исторического знания.

Но именно потому, что вопрос касается конкретных фактов, его следует разбирать, оставаясь только на почве науки. Можно верить или не верить, что Бог открылся миру во Христе - тут археология и письменные памятники ничего не решают, - историческая же реальность Иисуса Христа - предмет, вполне доступный научному изучению.

( Далее )

Thu, Jul. 9th, 2009, 03:02 pm

Мещеринов и Митрофанов о свободе и честности

На фото: о. Георгий с духовником Ново-Тихвинского женского монастыря схиигуменом Авраамом. В программе «Экклесия» ![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) igpetr@lj igpetr@lj игумен Пётр (Мещеринов) и протоиерей Георгий Митрофанов (Часть 2, начало здесь) Прот.Г.Митрофанов: Я бы, как историк, здесь возразил и вот в каком плане: действительно, на протяжении всех веков церковной истории христиане, чувствуя недостаток любви и тем не менее мучительно ища для себя, своих братьев и сестер во Христе, пусть теперь не в любви Христовой, то – в чем? В правильном почитании Христовом. И вот здесь возникают попытки не с помощью любви, а с помощью каких-то иных черт обозначить своих сестер и братьев во Христе точно так же, как и противопоставить тех, кто вне Христа. Отсюда то, о чем Вы уже тоже отчасти сказали: попытка узнавать христиан по принципу того, когда и как они постятся, когда и как они крестятся, сколь продолжительны их службы, как они относятся к государственной власти, к экуменизму и так далее, и так далее. То есть масса суррогатных критериев подлинности веры Христовой. Любовь, действительно, здесь по существу выявляет ущербность исторической Церкви. И в конечном итоге истоком секуляризации, которая поразила сейчас весь мир и которая часто проявляла себя достаточно резко и кроваво, а иногда и очень глубоко и страдательно, было то, что потому перестали видеть в нас учеников Христовых, что не видели в нас любви. И потрясенные этим оскудением любви в Церкви, люди уходили из Церкви и противостояли Церкви. Но я бы не стал сводить всё только к любви. Мне кажется, существует и еще одна евангельская категория, которая на самом деле гораздо легче может быть реализована в жизни христианина. В одном из апокрифических Евангелий Христос, отвечая на вопрос Своих учеников, в чем же главный путь ко спасению, говорит: «Не лгите». И вот это чрезвычайно важно. ( Read more... )И последнее, что бы я изложил в связи с основополагающей этической темой Евангелия. Это слово, которое страшно подчас произносить в нашей среде, – это свобода. Это, опять-таки, в некоторой степени легче стяжаемые в этом мире добродетели – честность, свобода, нежели любовь и сострадание. И здесь мы опять сталкиваемся с проблемой, потому что ничто так не претит духу свободы, как именно устоявшиеся в церковной жизни представления о том, что смирение и послушание, которыми чаще всего на самом деле оправдывается привычный для нас советский конформизм и безликость, которые мы подчерпнули с детства. Ведь так легче жить было – безликим человеком толпы. А теперь уже толпы не советской, а толпы церковной, толпы православной. Вот эти очевидные евангельские принципы – честность, свобода, а значит, ответственность, затрудняют нам путь к главной евангельской истине, а именно – истине любви. ( Read more... )Игумен Петр (Мещеринов): Да, вот сказать: делай то и то – это как раз большой соблазн церковной жизни. И многие люди, придя в Церковь, обменивают свою свободу на некую гарантию спасения или даже, если в нашем контексте, вот услышит сейчас человек наши рассуждения, и действительно задастся вопросом: а что я должен дать, чтобы вот делай это – и получишь любовь. Вот этот прямолинейный поиск гарантий чего бы то ни было в обмен на свою свободу, на свою совесть, на отдание самого себя в какое-то нелепое послушание и прочее очень распространен сейчас в Церкви. ( Read more... ) Средневековый мир – это мир, в котором присутствие Христа ощущалось еще меньше, чем оно ощущается в нашем мире. Именно с точки зрения проявления милосердия. И именно вот этот подход преподобного Нила Сорского, который не ему одному был свойственен, при всех его личных достоинствах, проявлялся, в частности, в том, что у нас, к сожалению, в Церкви выработалось убеждение, что почитая Бога, правильно, православно Его славя, мы избавляем себя от труда выйти за пределы тех мест, где мы Его славим, где мы Его созерцаем, избавляем себя от труда нести тот самый труд Его милосердия, Его сострадания. В связи с этим я могу лишь поразиться тому, как вроде бы победивший в истории нашего монашества преподобный Иосиф Волоцкий, а затем его ученики, остался непонятым. То, что ученики преподобного Иосифа Волоцкого с таким же бесчувствием, как и ученики преподобного Нила Сорского, относились к нуждам основной части своих братьев и сестер во Христе, при этом располагая огромными богатствами, ( Read more... ) Вот у Аристотеля как раз, пишет Аверинцев, рассматривалось три уровня: уровень, точно так же, как у Платона, высший, духовный; уровень низший, инфернальный, то есть сфера, где действует и торжествует дьявол; но между этими уровнями есть некоторая «серая зона», или зона естественного, как называл ее Аристотель. И вот как раз наша земная, профанная жизнь, она Аристотелем относилась вот к этой средней зоне. Она не плохая совершенно, она и не возвышенная, но в ней как раз могут отразиться вот эти высшие ценности, если мы над этим трудимся. И вот интересно, что ведь в молитве Господней мы молимся: да будет воля Твоя яко на небеси и на земли. То есть мы молимся о том, чтобы Божественный закон, Божественная правда осуществилась в нашей земной жизни так же, как в небесной, ну, хотя бы в какой-то степени. Мы уповаем на то, что это возможно. И вот Аверинцев пишет, что как раз западный мир пошел по пути Аристотеля, и поэтому уделял определенное внимание возделыванию вот этой нашей земной жизни, чтобы в этой земной жизни проявилось хотя бы в какой-то степени наше небесное упование. Вот на российской почве, к сожалению, этого никаким образом не произошло, и вот этим Аверинцев объясняет многие проблемы сегодняшней российской действительности. ( Read more... )Если мы обратимся к самому Евангелию, то ведь Господь избрал для причащения Себе самые естественные и повседневные вещи – вкушение хлеба и питие вина. Вино в тех землях было распространеннее воды. И Господь ничего не говорит о том, что причастие Ему, скажем, подобно проработке золотой руды, или огранке камня, когда действительно нужны серьезные усилия. Нет, Сам Христос сделал это повседневностью, и что нужно для того, чтобы вкусить хлеба и принять чашу вина? Нужно проголодаться, нужно почувствовать жажду. ( Read more... )

Thu, Jul. 9th, 2009, 01:55 pm

Мещеринов и Митрофанов о Писании и Предании

«Нужно жить не по лжи, чтобы научиться жить по любви Евангельской...» В программе «Экклесия» «Нужно жить не по лжи, чтобы научиться жить по любви Евангельской...» В программе «Экклесия» ![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) igpetr@lj игумен Пётр (Мещеринов) и протоиерей Георгий Митрофанов (Часть 1). igpetr@lj игумен Пётр (Мещеринов) и протоиерей Георгий Митрофанов (Часть 1).

Прот.А.Степанов: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Град Петров» программа «Экклесия» и ее ведущий протоиерей Александр Степанов. Как обычно наша программа посвящена нашей Церкви, ее прошлому, настоящему и будущему. В данном случае мы хотим поговорить о настоящем и будущем, прежде всего. Сегодня мои собеседники – профессор Санкт-Петербургской Духовной Академии протоиерей Георгий Митрофанов. Здравствуйте, отец Георгий! Прот.Г.Митрофанов: Здравствуйте! Прот.А.Степанов: ...И игумен Петр (Мещеринов), настоятель подворья Данилова монастыря, сотрудник Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи при Даниловом монастыре. Здравствуйте, отец Петр! Игумен Петр (Мещеринов): Здравствуйте, отец Александр! Прот.А.Степанов: Cегодня, в отличие от обычных наших встреч, мы имеем возможность поговорить и с представителем московского духовенства и тем самым как бы увидеть нашу церковную жизнь глазами еще и московского священника. Кроме того, не так часто на нашем радио выступают монашествующие, и тем более таких монастырей, как ставропигиальный Данилов монастырь в Москве, который является и официальной Патриаршей резиденцией. Поэтому, отец Петр, мы надеемся, что Вы существенно обогатите наше сегодняшнее обсуждение своими наблюдениями. ( Далее )Игумен Петр (Мещеринов): Спасибо за столь добрые слова. Отец Георгий уже мой иноческий путь обозначил. Я проходил все монастырские послушания, связанные с храмом, я и пономарил, и был регентом, и уставщиком долгое время, причем мне очень нравилось это занятие, и до сих пор я при случае регентую, и даже монастырское начальство, если у нас бывают службы на других подворьях, берет меня в качестве регента с собой, потому что я не прекратил это свое послушание. Я еще был звонарем, я был помощником благочинного, и все это дало мне возможность познакомиться с самой сутью богослужебной жизни, но вместе с тем дало почувствовать и многие проблемы этой богослужебной жизни, применения монастырских богослужебных уставов к нашей действительности. Затем я уже с 1995 года нахожусь на монастырском подворье, где несколько человек братии, храм, в котором совершаются ежедневные богослужения суточного круга, небольшое сельское хозяйство. Кроме того, у меня была возможность с благословения отца наместника нашего пожить и в Крыму, в горах, более скитским образом жизни... ( далее )Прот.А.Степанов: Спасибо, отец Петр. Вот первый вопрос, который мне хотелось бы Вам и отцу Георгию задать, это вопрос, связанный с местом и ролью Священного Писания в жизни современных христиан в нашей Церкви. Как Вам кажется, это место действительно центральное, как это и должно было бы быть, или получается иначе? Игумен Петр (Мещеринов): Конечно, это место должно быть центральным, и если мы возьмем все богословие отцов Церкви, составляющих сердцевину нашего Предания и церковной традиции, то увидим, что фундаментом их богословствования является, конечно же, Священное Писание. Со временем, не без влияния процессов, происходящих во всемирном христианстве, произошло некоторое такое разделение терминологии Писания и Предания. Как известно, Лютер одним из основных принципов Реформации предложил «Solo Scriptura» – «Только Писание», а Тридентский собор Католической Церкви, контрреформационный, в ответ на это выработал принцип Писания и Предания как двух равновеликих составляющих церковной жизни. Древняя Церковь такого разделения не знала, потому что Предание не формализовывалось, а было живым, это был живой опыт Церкви, живой опыт богословствования, который опирался на Писание и на самый опыт жизни в Духе. Ведь Предание это и есть непрерывная жизнь Духа Святого в Церкви и реагирование на Него людей. А в наше время, мне кажется, плохую службу сослужили некоторые аскетические труды церковных писателей, которые провозгласили принцип «Евангелие через отцов». И я заметил такую вещь, что когда рядом, например, с Евангелием ставится союз «и», да и вообще в таких сочетаниях, как «Христос и что-то там». Вот, «любовь к Богу и любовь к чему-то еще». Вот этот союз «и» каким-то странным образом устраняет первую половину фразы. И когда мы говорим: «Евангелие и ...» – это значит, что от Евангелия ничего не остается, и будет только то, что идет после «и». Вот «Евангелие и Предание» – это значит, что Евангелия не будет на первом месте. Здесь нужно сказать, что на самом деле, конечно, Священное Писание нельзя принимать в отрыве от опыта Церкви. Но нужно различать такую важную вещь: догматическое понимание Писания, действительно, возможно только – применяя эту формулировку – «только через отцов», потому что только полноценный, полный опыт Церкви выявляет то, что порой в Писании бывает скрыто, и это относится именно к догматической, познавательной стороне – то, что мы знаем о Боге. Но вот с нравственной точки зрения Писание, на мой взгляд, самодостаточно, и если мы рядом с нравственными требованиями, особенно Нового завета, будем ставить что-то еще, то, как правило, эти евангельские требования будут размываться и уже терять свою такую «категорически императивную» функцию. ( далее )А искушение заключается в том, что евангельскому идеалу, достаточно ясному, на самом-то деле противопоставляются воспринятые сквозь призму той или иной исторически преходящей общественной идеологии те или иные мнения святых отцов. И на основе этих мнений, на основе их конкретных, частных суждений выстраивается некая универсальная мораль, которая подчас просто отодвигает на второй план мораль евангельскую. ( Далее ) Вот в наше время, например, очень многие предания, о которых сказал отец Георгий, основываются на том, что эта любовь убирается в сторону. И на первый план выставляются какие-то иные вещи – например, стояние в истине. И даже есть церковные писатели, в частности, есть такой писатель русского зарубежья архиепископ Аверкий (Таушев), который прямо и настаивал на том, что любовь не может быть без истины, а под истиной он понимал безблагодатность сергианской церкви, например, в конкретном историческом контексте. И подобного рода человеконенавистническая идеология подавалась как истинное Православие, истинное христианство. Мне кажется, если любовь убирается из поля зрения, как не то, что из нас должно исходить в мир, но как то, к чему мы, по крайней мере, должны стремиться непременно, вот тогда христианство исчезает и остаются падшие стихии мира сего, которые просто прикрываются высокими словами, и это как раз то, что вызывало гнев Христа – единственное, что вызывало Его гнев, – это фарисейство. Эта подмена подлинного смысла Богопочитания и любви к Богу и человеку чем-то иным, под каким бы то ни было предлогом. И до сих пор и всегда это вызывает и будет вызывать гнев Божий. Продолжение следует

Sat, Jun. 6th, 2009, 05:13 pm

Что случилось с элементарными частицами, из которых состояло тело Христа?

Costa Rica Ascension, Children of the world illustrate the Bible"Что случилось с теми электронами, протонами и прочими элементарными частицами, из которых состояло тело Христа после воскресения - после Его вознесения?" Costa Rica Ascension, Children of the world illustrate the Bible"Что случилось с теми электронами, протонами и прочими элементарными частицами, из которых состояло тело Христа после воскресения - после Его вознесения?"

задают вопрос вот здесь. Просто удивительно, что никто не смог ответить. Впрочем, ![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) iofan@lj iofan@lj в каментах хотя бы ответил внятно на (возникший там попутно) вопрос: "Наличие у Христа ДНК также несомненно, как наличие у него физического человеческого тела.

А вот вопрос об элементарных частицах не совсем корректен. Мы не можем применять понятие координаты к элементарным частицам, поэтому соотнесение макрообъекта с набором определённых частиц действительно не совсем корректно, хотя бы в силу принципа Паули.

Тогда уж имеет смысл спрашивать о месте присутствия тела Христа в наше время." Насчёт принципа Паули я там задал уточняющий вопрос, а вот с первым и последним - соглашусь. 1. Это очевидно для всякого, кто в курсе православной (халкидонской) христологии : Он, будучи человеком, во всём подобен нам (кроме греха). Во всём - означает и во всём биологическом в том числе. 2. О месте присутствия тела Христа в наше время. Как говолрит Михаил Сергеич, хороший вопрос. И, кстати, принципиально важный. Именно ответ на него ответит и автору самой темы. Мы постоянно обмениваемся с окружающим миром частицами. Таким образом мы становимся едины с миром на физическом уровне. И если для нас это "нормально", то для Бога, ставшего человеком, это "скандал". Уже воплотившись в момент зачатия в утробе Марии, Логос (Бог-Сын) стал един во-первых с человечеством (он соединился не с "человеком Иисусом", а сам став человеком Иисусом, воспринял на себя саму "человеческую природу", природу всех людей, т.е. Он соединён теперь и с вами, любезный читатель, потому что Вы - тоже человек) Но, во-вторых, он воплотился с само тело мира! Именно потому, что мы все едины физически с миром, обмениваемся со средой этими самыми частицами. Элементарные частицы, составлявшие тело Христа продолжают находиться в этом мире и теперь. В том числе и потому, что, вознесшись, он никуда не ушёл.  Eric Gill Ascension 1918 Eric Gill Ascension 1918 Перечитаем рассказ о Вознесении Христа (которое мы сегодня заканчиваем праздновать): Лука, 24:

49 Вот, Я посылаю обещанное Отцом Моим на вас. Вы же оставайтесь в городе этом, доколе не облечетесь силою свыше.

50 И вывел их из города до Вифании и. подняв руки Свои, благословил их.

51 И было: когда благословлял их, Он отделился от них и стал возноситься на небо.

Матфей, 28:

16 Одиннадцать же учеников отправились в Галилею на гору, куда повелел им Иисус.

17 И, увидев Его, поклонились; другие же усомнились.

18 И подойдя, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле.

19 Итак, идите, научите все народы, крестя людей во имя Отца и Сына и Святого Духа,

20 уча их соблюдать всё, что Я заповедал вам. И вот, Я с вами все дни до конца века. Итак, присутствует антиномичное сочетание противоположных утверждений: " отделился от них" и " остаюсь с вами". Как это возможно? Объяснение таково. Иисус, согласно Символу веры, возносится и "садится одесную Отца". У Бога-Отца нет никакой правой руки (десницы), эти слова означают, что Сын отныне становится просто там, где Бог. А где находится Бог? Разумеется, везде. Но из этого происходит одно потрясающее следствие. Если раньше везде был Бог, который есть Дух ( не только невидимый, но и бестелесный), то теперь везде будет и Бог воплощённый (невидимый, но воплощённый в тело, потому что Иисус в Вознесении не развоплощается! Воскреснув, Он уже не умирает.) Так где теперь Его Тело? 1. В мире духовном, у Бога (потому что Бог вне мира). 2. В мире физическом, в мире материальном (потому что Бог и в мире тоже). Выражаясь книжно, Бог теперь не только трансцендентен, но и имманентен миру, но скандал в том, что Бог воплощённый, Бог-Человек теперь имманентен миру. И поэтому вохможна Литургия-Евхаристия. И поэтому возможна Церковь, которая есть Тело Христа.

Thu, May. 28th, 2009, 02:20 pm

Вознёсся на Небеса

Вознесение Господне. Вознесение Господне.

Chinese Bible PaintingsЧитать здесь(Однако, одно небольшое несогласие: " люди должны принимать благовестие о Христе именно от людей –– вот основной закон и критерий истинного благовестия." Слово " именно", мне кажется, здесь лишнее. Потому что можно принять благовестие и не от людей. А от Самого Бога. Но бывает (3 вариант), что обращает тебя сам Бог, но не без участия людей. Ведь Евангелие - Слово Божие (письмо Бога людям), но евангелисты - люди. Да и сам Христос Иисус - не только Бог, но и человек) Про Вознесение Здесь все изображения

Mon, May. 25th, 2009, 07:01 pm

Всемогущ ли Бог?

"О. Алекс Дзанотелли (Alex Zanotelli) отвечает на вопрос, сомневался ли он когда-нибудь в существовании Бога: - Да, конечно. Много раз. В разных невероятных ситуациях, перед лицом страдания невинных, как это было в Когорочо, обязательно начинаешь сомневаться прежде всего в бытии Божием. Ничего нельзя сделать, и спрашиваешь: «Если Ты есть, почему Ты не вмешаешься, почему не прекратишь это?» Но ведь сейчас Бог беспомощен, слаб, болен. Может, Он и поправился бы, если бы мы этого захотели. Мы единственные, кто может и должен что-то сделать. Бог не может. Уже не может. Каждый из нас важен, чтобы жизнь выжила... - Так что же, Бог не всемогущ? - Чем больше я об этом думаю, тем яснее понимаю, что Бог не всемогущ в том смысле, как мы обычно это понимаем. Он ведь Бог креста. Почему Он не ответил на молитву Иисуса на кресте? Это тайна. Может быть, Он – слабый Бог, Сам Себя ограничивающий, и может спасти нас только по нашей собственной воле." http://jacopone-da.livejournal.com/87337.html

Mon, May. 25th, 2009, 04:05 pm

Явления Воскресшего

«Обращение св. Павла». Питер Брейгель Старший, 1567. Только я не пойму, где здесь Савл, где-кто... +++

"По поводу обращения апостола Павла. В Деян 9, 1-22 очень много динамики и все в движении (в Вульгате в этом фрагменте употреблены 12 латинских глаголов, обозначающих движение: accedo, perduco, iter facio, appropinquo, persequor, calcitro, ingredior, traho, introduco, vado, abeo, venio). Запад и сейчас пребывает в движении (Обращение ап. Павла – чисто западный праздник). Хейли «Аэропорт». Большой город. Все куда-то движутся. Фаустина Ковальская пишет в дневнике: «Тогда я услышала слова: Сейчас же поезжай в Варшаву, там ты поступишь в монастырь… Когда я вышла из поезда и увидела, как каждый человек идет по своим делам, мною овладел страх». Вот он, Запад. И Тереза Калькуттская. Ей явился Иисус, когда она ехала в поезде из Калькутты в Дарджилинг.

Почему нет праздника Обращения ап. Павла в Православной Церкви? Правда, примерно в это же время – неделя о блудном сыне; вроде тот же сюжет, но не совсем. Блудный сын возвращается, а Павел – обращается. Обращение Бердяева, Флоренского, Булгакова – это возвращение в отчий дом (особенно для Булгакова).

Православная Церковь знала сравнительно мало случаев обращения взрослых. В основном, это татары. Ипатьевский монастырь (Кострома) основан обратившимся в христианство татарским князем. Елизавета Федоровна – обратилась из лютеранства в православие. Еп. Николай Касаткин обращал японцев. Серафим Роуз – яркий пример обращения в православие. А вот Пальмер так и не обратился. Зато много примеров обращения (на офиц. языке «совращения») в раскол – вот кому бы не помешал праздник Обращения ап. Павла.

Светское обращение – Сахаров.

На Западе? Августин, Хлодвиг, Франциск, Тереза Авильская, Игнатий Лойола, Шарль де Фуко, Ньюмен, Честертон, Натансон, Люстиже, Христина Шведская, Анна Абрикосова, Леонид Федоров. И у всех этих людей был свой праздник (я уже не говорю о тысячах обращенных в миссиях). Японцы спросили Франциска Ксаверия: почему он прибыл так поздно?

И вместе с тем в чине исповеди: «гонителя Твоего Савла апостолом Твоим Павлом соделал еси…»

http://lupandin.livejournal.com/573330.html

Может и нам, православным, просто праздновать тогда 25 января, ничтоже сумняжеся?

Кстати, Антоний Блум - взрослое обращение. И какое!! (в 14 лет ему явился Христос ровно так же, как и Павлу.)

Отец Александр никогда публично не рассказывал о том, являлся ли ему (интересно, рассказывал ли в частной беседе?), но я уверен, что и ему являлся (он так говорит об этом)

И случаями перечисленными явления не огранитчиваются..

Здесь, например, см:

ххх По понедельникам по дороге в церковь Пророка Илии, она обычно выходила из метро к бассейну “Москва”, где раньше был Храм Христа Спасителя, огибала его справа, поднималась по лестнице на площадку, а затем переходила улицу и направлялась к храму . “И вот как-то раз, - говорит она мне, - выхожу я на эту площадку, невольно поднимаю глаза к небу и... вижу - стоит сияющий Христос... Я это так просто приняла, как будто так и надо... посмотрела ещё раз, и он исчез... Ты, сынок, никому не говори...” Она показывала мне то самое место, где увидела Спасителя, и рассказывала, как это было. Теперь мама умерла, и я хочу со всеми поделиться её видением, которое свидетельствует, что место Храма Христа Спасителя святое, несмотря на то, что оно было осквернено.

|

![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif)

</strong>

</strong>

Миф или действительность?

Миф или действительность?

«Нужно жить не по лжи, чтобы научиться жить по любви Евангельской...»

«Нужно жить не по лжи, чтобы научиться жить по любви Евангельской...»

Eric Gill Ascension 1918

Eric Gill Ascension 1918