| |

| Заявление Правозащитного совета по поводу годовщины убийства Бориса Немцова

Год назад, 27 февраля 2015 года под стенами Кремля демонстративно был убит Борис Немцов.

Миллионы граждан России связывали с именем Бориса Немцова надежды на построение демократического государства. Государства, где строго соблюдалась бы Конституция и охранялись права и свободы человека. Бориса Немцова убили именно для того, чтобы этого не произошло.

Борис Немцов не боялся говорить правду открыто, какой бы резкой она ни была. Часто получал угрозы, но не обращал на них внимания. Построив головокружительную политическую карьеру, он не забронзовел, не утратил связь с реальностью, и не побоялся начать все с начала.

Мы, члены Правозащитного совета, намерены участвовать в общей акции памяти Бориса Немцова, 27 февраля 2016 года, на месте его убийства, на Большом Москворецком мосту. Мы призываем москвичей сделать то же самое.

Мы обращаемся к властям Москвы с требованием согласовать массовую акцию памяти Бориса Немцова, заявка на которую подана М. Касьяновым и соратниками Немцова в соответствии с законом.

12.02.2016

Члены Правозащитного совета:

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Председатель Московской Хельсинкской группы, Л.М. Алексеева

Член Московской Хельсинкской группы, В.В. Борщёв

Член Правления Общественной правозащитной организации «Гражданский контроль», Ю.И. Вдовин

Председатель Комитета «Гражданское содействие», С.А. Ганнушкина

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Председатель МОО «Комитет по предотвращению пыток», И.А. Каляпин

Председатель Российского историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал», Президент «Института прав человека», С.А. Ковалёв

Сопредседатель Совета Движения «Голос», Г.А. Мельконьянц

Член Совета Правозащитного центра «Мемориал», О.П. Орлов

Исполнительный директор Движения «За права человека», член Московской Хельсинкской группы, Л.А. Пономарёв

Директор Фонда «Общественный вердикт», Н.Е. Таубина

Председатель Совета Правозащитного центра «Мемориал», А.В. Черкасов | |

|

|  Жалоба на Кадырова отправлена в Грозный Жалоба на Кадырова отправлена в ГрозныйИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО "ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА" Общероссийское общественное движение «За права человека» 129090, г. Москва, Каланчевская ул., дом 47, помещение 1, тел.(499)638-30-09 E-mail: zpch@zaprava.ru; http://www.zaprava.ruГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РФ НАПРАВИЛА В ПРОКУРАТУРУ ЧЕЧНИ ОБРАЩЕНИЕ ЛЬВА ПОНОМАРЕВА ПО ПОВОДУ НАРУШЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ В ГРОЗНОМ КАДЫРИНГА ("ТОЛЬКО НЕ БРОСАЙ МЕНЯ В ТЕРНОВЫЙ КУСТ, БРАТЕЦ ЛИС")Москва, 8 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА. В Общероссийское движение "За права человека" пришло сообщение из Генпрокуратуры РФ (исх. 72/1-р-16 от 28.01.16), что обращение исполнительного директора ООД "За права человека" от 21 января направлено в прокуратуру Чеченской республики. В обращении (сообщении о преступлении) указывалось, что флэшмоб 21 января и митинг 22 января в Грозном в поддержку Кадырова и против оппозиции проводятся с нарушением установленного порядка согласования массовых акций, и что для обеспечения массовости на митинг, который не мог быть законно согласован (минимум 10 суток от регистрации уведомления до заявленного начала акции, включая подготовительный период - сбор участников и т.п.), сбор участников осуществлялся принудительно, на основе ведомственного циркуляра (опубликован, был приложен) с уже предписанным текстами лозунгов, что исключает статус "народного схода". Таким образом, властями ЧР совершено уголовное преступление - превышение должностных полномочий в виде принуждения к участию в политических массовых акциях, а также нарушение КоАП РФ, а надзирающими за законностью органами - проявлена халатность. В ООД "За права человека" выражают надежду, что формальное подчинение прокурору ЧР Генпрокуратуре РФ, а вовсе не генерал-майору полиции Кадырову Р.А., всё же оставляет надежду на объективный характер проводимой проверки. | |

|

| ЛИШЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ АКТИВНОГО ПРАВА ГОЛОСА — ЭТО НЕПРАВОВАЯ ПОЗИЦИЯ

Заявление Совета Общероссийского общественного движения защиты прав человека «За права человека»

С декабря 2015 года Конституционный суд Российской Федерации законодательно наделен правом решать по запросу Минюста, будет ли Россия выполнять решения ЕСПЧ в каждом конкретном случае.

Первый запрос, на котором этот закон будет опробован, касается нашумевшего решения ЕСПЧ по делу «Анчугов и Гладков против России» от 4 июля 2013 года о том, что действующий в России запрет для заключенных голосовать на выборах противоречит Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод.

Мы полностью поддерживаем позицию Страсбургского суда, поскольку аргументы, оправдывающие конституционный запрет голосовать осужденным заключенным, не выдерживают никакой критики.

В возражениях Минюста, представленных в Страсбург от лица РФ указано, что запрет голосования осужденным «представляет собой российскую традицию, восходящую к началу XIX века». Но всякую ли традицию следует сохранять?

Еще одним доводом была ссылка на практику неформальных взаимоотношений, сложившуюся в тюрьмах, дескать, криминальные авторитеты могут влиять на волеизъявление заключенных. Кроме того, представители минюста указывали на малую численность заключенных, в силу чего их участие или неучастие в выборах не способно изменить итогов голосования.

Уже из перечня доводов видна их несостоятельность: если осужденных мало — а их численность периодически доходит до 900 тысяч, то чего бояться манипулирования их голосами? Тем более, что в закрытых учреждениях — казармах, тюрьмах, колониях — влиять может и воинское начальство или администрация заведения. Считать попрание демократии нормой только потому, что от него в данном случае страдает лишь менее 1% от числа имеющих права голоса - это циничное неуважение к демократии. Именно поэтому даже судья от РФ в ЕСПЧ голосовал за принятое решение.

Поэтому Движение «За права человека» поддерживает требование Европейского суда по правам человека прекратить дискриминацию осужденных заключённых и предоставить им право избирать.

Совет Общероссийского общественного движения «За права человека»

08.02.2016 | |

|

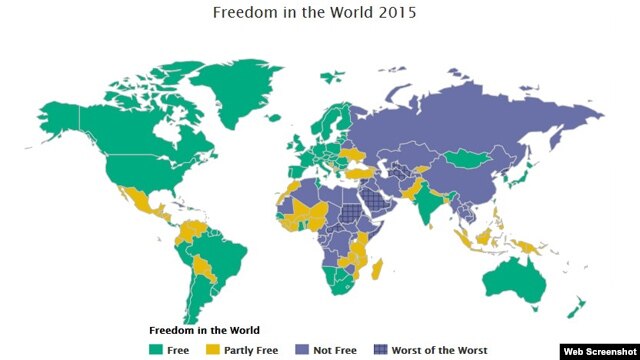

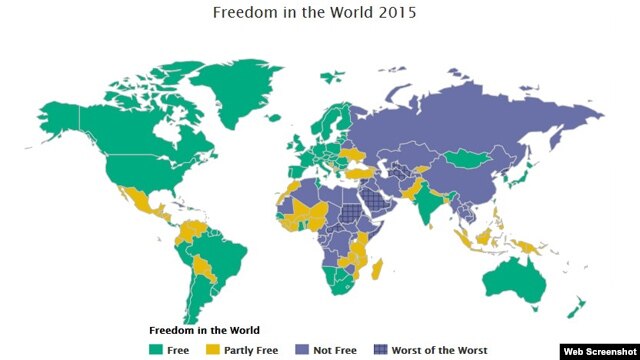

| Freedom House обеспокоена ростом ксенофобии в мире

В новом докладе правозащитная организация относит Россию и некоторые другие бывшие советские республики к числу «несвободных» странРусская служба «Голоса Америки»

Обновлено 27.01.2016 06:09 Минувший год был отмечен ростом ксенофобских настроений и ужесточением репрессий против инакомыслящих в авторитарных странах, утверждают авторы исследования ведущей американской правозащитной организации Freedom House. «Это тревожное развитие событий привело к тому, что уровень свободы в мире снижается десятый год подряд», – говорится в исследовании, посвященном ситуации с политическими правами и свободами в отдельных странах мира. По результатам исследования Россия получила 22 пункта из 100 и отнесена к категории «несвободных» стран. «Российские власти принимали меры по подавлению критики своих интервенций за рубежом. Оппонентов высмеивали как предателей, выгоняли с работы, арестовывали или вынуждали покинуть страну. Чтобы четко дать понять, что руководство не потерпит инакомыслия, президент Владимир Путин издал указ, запрещающий публиковать информацию о военных потерях даже в мирное время», – говорится в докладе. «Главу комитета солдатских матерей осудили за мошенничество, после того как она опубликовала информацию о гибели российских военнослужащих в Восточной Украине, где, как неправдоподобно утверждает Кремль, никаких российских войск нет», – говорится далее в исследовании. Ситуация остается безрадостной и в других регионах бывшего Советского Союза. В Таджикистане, который получил 16 пунктов и также отнесен к категории «несвободных» стран, правительство президента Эмомали Рахмона сделало все, чтобы оппозиционная Партия исламского возрождения Таджикистана не получила ни одного места на выборах законодателей, говорится в докладе. В последующие месяцы власти усилили атаки на партию, отменили ее регистрацию, арестовали лидеров и, фактически, лишили возможности работать единственную легальную политическую организацию исламского толка в Центральной Азии. Парламентские выборы в Азербайджане, проходившие под жестким контролем после очередного года активного подавления гражданского общества, привели к бессодержательной победе правящей партии, учитывая, что большинство оппозиционных организаций бойкотировали голосование, утверждает Freedom House. «Правительство президента Ильхама Алиева использовало голосование, чтобы показать свою зубы демократическому миру, запретив нескольким иностранным журналистам освещать процесс и ограничив работу международных наблюдательных организаций, что вынудило некоторых из них приостановить работу по мониторингу», – говорится в докладе. Как и Таджикистан, Азербайджан получил только 16 пунктов и признан «несвободной» страной. Что касается еще одной «несвободной» бывшей советской республики, Беларуси, то здесь выборы, отмеченные серьезными изъянами, похоже, привели к улучшению отношений президента Александра Лукашенко с демократическими странами, отмечает Freedom House. Освобождение политических заключенных перед выборами и отсутствие насилия после голосования освободили дорогу для планов США и ЕС по ослаблению санкций против белорусских граждан и организаций. «Маловероятно, что действия Лукашенко являются признаками подлинного потепления, – говорится в докладе. – Скорее его жесты в сторону Запада мотивированы растущими опасениями по поводу российской воинственности и экономической слабости». Беларусь получила 17 пунктов – лишь на один больше, чем Таджикистан и Азербайджан. США получили 90 пунктов и отнесены к группе «свободных» государств, однако авторы доклада отметили ухудшение ситуации в этой стране, связанное с кумулятивным эффектом от недостатков в электоральной системе, «тревожным усилением роли частных денег в предвыборных кампаниях и законодательном процессе, законодательным тупиком, неспособностью администрации Барака Обамы выполнить обещания по большей открытости правительства, а также новыми свидетельствами расовой дискриминации и недееспособности системы уголовной юстиции», говорится в докладе. - Tags:

azerbaijan, belarus, censorship, freedom of speech, freedomhouse.org, human rights, kremlin provocations, political repression, putin, russia-ukraine war, tajikistan, usa

| |

|

| Президенту Российской Федерации

В.В. Путину

Председателю Совета Федерации

Федерального собрания РФ

В.И. Матвиенко

Остановить принятие поправок к Федеральному закону «О федеральной службе безопасности»

Открытое обращение правозащитников

22 декабря 2015 года скоропалительно и без проведения экспертизы правозащитными государственными институтами и Общественной палатой, а также без широкого общественного обсуждения был принят сразу во втором и третьем чтении Законопроект № 830561-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральной службе безопасности».

23 декабря 2015 года данный законопроект был направлен в Совет Федерации.

Принятие данного законопроекта в нынешней редакции совершенно недопустимо, поскольку нарушает фундаментальные права граждан на жизнь и здоровье.

Не имея возможности к настоящему моменту в связи с экстренным принятием данного законопроекта и отсутствием какой-либо публичности вокруг него провести полный юридический анализ данного законопроекта, мы приведем лишь несколько примеров.

В предложенной редакции (ст. 14 ч. 2): «2. Военнослужащие органов федеральной службы безопасности не несут ответственность за вред, причиненный лицам и организациям». Отсутствует даже минимальное необходимое ограничение «, если применение силы, спецсредств и оружия признано правомерным». Это означает, что пострадавшие будут лишены возможности обжаловать причиненный в данном случае вред в судебном порядке.

В предложенной редакции (ст. 14.1) «военнослужащие органов федеральной службы безопасности применяют оружие, специальные средства и физическую силу в соответствии с настоящим Федеральным законом, руководствуясь приказами и распоряжениями руководителя этого подразделения (старшего группы)». Нет указания на законность приказов или распоряжений (только в этом случае!) и, тем более, на возможность невыполнения заведомо незаконного приказа или распоряжения.

В предложенной редакции (ст.14.4) военнослужащие применяют физическую силу и спецсредства «для пресечения преступления или административного правонарушения» (п. б) ст. 14.4), «для пресечения сопротивления, оказываемого военнослужащему органов федеральной службы безопасности» (п. в) ст. 14.4.), «для преодоления противодействия законным требованиям военнослужащих органов федеральной службы безопасности» (п. в) ст. 14.5.). Согласно этим формулировкам физическая сила и спецсредства могут быть применены для пресечения любого преступления (клевета) и административного правонарушения (превышение скорости). Также физическая сила и спецсредства могут быть применены для пресечения ненасильственного (словесного или иного) сопротивления.

Фактически, формулировки предложенного законопроекта повторяют первоначальный вариант поправок в Закон «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», который в народе получил название «закон садистов». После тщательного обсуждения на Совете по правам человека при Президенте РФ, а также совместной работы правозащитников и законодателей удалось выработать в основном приемлемые формулировки для принятия данного закона.

Совершенно очевидно, что такую же работу необходимо провести и над данным законопроектом.

Мы призываем Совет Федерации не утверждать данный законопроект до тех пор, пока он не пройдет экспертизу Уполномоченного по правам человека в РФ, Совета по правам человека при Президенте РФ, Общественной палаты в РФ, а также широкое общественное обсуждение.

Мы призываем Президента РФ, в случае утверждения Советом Федерации РФ поправок к Федеральному закону «О федеральной службе безопасности» в нынешнем виде, не подписывать данный закон.

25.12.2015

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Председатель Московской Хельсинкской группы, Л.М. Алексеева

Член Московской Хельсинкской группы, В.В. Борщёв

Член Правления Общественной правозащитной организации «Гражданский контроль», Ю.И. Вдовин

Председатель Комитета «Гражданское содействие», С.А. Ганнушкина

Директор «Института прав человека», В.М. Гефтер

Член Совета Правозащитного центра «Мемориал», О.П. Орлов

Исполнительный директор Движения «За права человека», Л.А. Пономарёв

Директор Фонда «Общественный вердикт», Н.Е. Таубина

Председатель Совета Правозащитного центра «Мемориал», А.В. Черкасов

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, доктор юридических наук, И.Г. Шаблинский | |

|

|  © REUTERS/Ammar Abdullah Россия отказывается признавать убийство гражданских лиц в СирииAmnesty InternationalFollow @amnestyrus 23/12/2015Российские авиаудары в Сирии привели к гибели сотен мирных жителей и масштабным разрушениям в жилых районах. Авиаудары наносились по жилым домам, мечети и людному рынку, а также по медицинским учреждениям, что может свидетельствовать о нарушениях международного гуманитарного права, говорится в опубликованном сегодня брифинге Amnesty International. В брифинге «Гражданские объекты не повреждены: разоблачение заявлений России об её атаках в Сирии» рассказывается о той высокой цене, которую заплатили мирные жители за предположительно российские авиаудары по всей стране. Доклад посвящён шести авиаударам, нанесённым в Хомсе, Идлебе и Алеппо с сентября по ноябрь 2015 года, в результате которых погибло как минимум 200 мирных жителей и около десятка боевиков. В брифинге приводятся доказательства того, что российские власти возможно лгали, чтобы скрыть ущерб нанесённый мечети во время одного из авиаударов и полевому госпиталю во время другого. Также приводятся свидетельства дающие основания предполагать использование Россией международно запрещённых кассетных боеприпасов и неуправляемых авиабомб в густонаселённых жилых районах. «Некоторые российские авиаудары, по-видимому, были прямо направлены на мирных жителей или гражданские объекты поскольку наносились по жилым районам без явных военных целей и даже по медицинским учреждениям, что привело к гибели и травмам мирных жителей. Подобные нападения могут быть приравнены к военным преступлениям», - заявил Мартин Лютер, директор программ Amnesty International на Ближнем Востоке и в Северной Африке. «Необходимо провести независимое и беспристрастное расследование предполагаемых нарушений». Российские власти заявляли, что из вооружённые силы наносят удары лишь по «террористическим» целям. После одних атак, в ответ на сообщения о гибели мирных жителей они отрицали то, что убили гражданских лиц, после других они просто хранили молчание. Amnesty International взяла взяла интервью у очевидцев и переживших эти атаки, а также изучила видеоматериалы и фотографии, на которых видны последствия этих атак, опираясь на анализ экспертов по вооружениям. Атаки были идентифицированы как предположительно российские авиаудары путём сопоставления подробных данных о каждой атаки с заявлениями российского министерства обороны, объявившего о поражении «террористических» целей, или благодаря информации о характере атак из свидетельств очевидцев. Проведённое организацией исследование этих ударов показало, что в непосредственной близости от мест, по которым были нанесены удары, не было военных целей или боевиков. Это даёт основание полагать, что эти атаки возможно нарушили международное гуманитарное право и могут, в определённых обстоятельствах, приравниваться к военным преступлениям. Во ходе одной из самых смертоносных атак, зафиксированных в брифинге, три ракеты были выпущены по людному рынку в центре города Эриха, в провинции Идлеб, и убили 49 мирных жителей. Очевидцы рассказали, как переполненный воскресный рынок за несколько секунд превратился в кровавую бойню. «Всего пара секунд и закричали люди, в воздухе запахло гарью и вокруг воцарился хаос. Рядом находилась начальная школа и оттуда выбегали насмерть перепуганные дети - везде вокруг валялись тела, изуродованные и обезглавленные», - рассказал Мохаммед Краби аль-Газал, местный медиа-активист. Он видел, как одна женщина сидела и плакала рядом с 40 лежавшими в ряд телами. Она потеряла мужа и троих детей. «Её дети были буквально в мешках. Я до сих пор не могу забыть этого», - добавил он. Во время другой предположительно российской атаки, 15 октября в Аль-Ганту, в провинции Хомс, были убиты как минимум 46 гражданских лиц, включая 32 детей и 11 женщин, которые прятались в подвале жилого дома. На видеозаписи, сделанной после атаки, не видно никаких признаков военного присутствия. Эксперты по вооружениям, которые проанализировали изображения с места атаки, утверждают, что характер повреждений указывает на возможное использование боеприпасов объёмного взрыва (также известных как «вакуумные бомбы»), типа оружия крайне неизбирательного действия особенно при применении вблизи от гражданских лиц. В результате другой атаки, когда 7 октября предположительно российская крылатая ракета морского базирования попала в жилые дома в Дарат Изза, в провинции Алеппо, было убито пять мирных жителей и десятки домов разрушены. «Это очень отличалось от других авиаударов, землю встряхнуло как при землетрясении, а таких ужасных разрушения я ещё не видел. В одном доме были убиты мать и её двое детей, а в другом молодая пара. Эта пара поженилась примерно за неделю до атаки», - рассказал один очевидец, который подтвердил, что удар был нанесён по жилому району, а рядом не находилось военных баз каких-либо вооружённых группировок. Предполагаемые российские авиаудары также наносились и по больницам. Медицинские учреждения обладают особой защитой по международному гуманитарному праву и нападение на них может приравниваться к военному преступлению. Очевидец удара, нанесённого всего в нескольких метрах от полевого госпиталя «Сермин» в Идлебе, сказал, что эта атака по-видимому была проведена с помощью более современным самолётом, поскольку они его не видели или не слышали, пока не упали ракеты. Реакция российских властей на атаку на мечеть Омара Бин аль-Хаттаба в центре Джисра аль-Шугхур, в провинции Идлеб, 1 октября вызвала серьёзные вопросы по поводу тактики, которую они готовы использовать для подрыва критики своих операций. После того как появились сообщения и снимки разрушенной мечети, российские власти назвали это «уткой» и показали спутниковые снимки для того, чтобы продемонстрировать, что она не повреждена. Однако, мечеть на снимках отличалась от той, которая была уничтожена ударом. Демонстрируя спутниковые снимки неповреждённой мечети и заявляя, что это показывает, что разрушена была не эта, а совсем другая, российские власти, кажется, использовали уловку для того, чтобы избежать упрёков и предотвратить критику своих действий в Сирии. Подобное поведение не добавляет уверенности в том, что они готовы добросовестно расследовать сообщения о нарушениях. Российское министерство обороны должно действовать более открыто и обнародовать информацию о целях своих атак с тем, чтобы облегчить оценку того, насколько оно соблюдает свои обязательства по международному гуманитарному праву», - отметил Филип Лютер. После того как 24 ноября российский самолёт был сбит турецкими ВВС, российское министерство обороны обнародует ещё меньше информации по поводу своих действий в Сирии, чем до того. Amnesty International также собрала свидетельства, в том числе фотографии и видеоматериалы, позволяющие говорить о том, что российские войска использовали неуправляемые авиабомбы в густонаселённых гражданских районах, а также запрещённые на международном уровне смертельные кассетные боеприпасы. Кассетные боеприпасы являются оружием неизбирательным по своей сути, которое нельзя использовать ни в каких обстоятельствах. Каждая кассетная бомба разбрасывает десятки небольших бомб по области размером с футбольное поле. Из-за высокого процента осечек они годами после сброса представляют постоянную угрозу для гражданского населения. Неоднократное применение неуправляемых авиабомб в близи от густонаселённых гражданских районов нарушает запрет на неизбирательные нападения. «Россия должна остановить неизбирательные и другие незаконные атаки. Они должны прекратить использовать кассетные боеприпасы и сбрасывать неуправляемые авиабомбы на жилые районы», - подчеркнул Филип Лютер. Фото  Разрушения в районе рынка Ариха после удара 29 ноября 2015 года. © Muhammad Qurabi al-Ghazal  Приблизительный район, пострадавшиий, вероятно, в результате удара российской крылатой ракеты в Дарат Изза 7 октября 2015 год. 2015 ©Google Earth / Digital Globe  Попавшая 1 октября 2015 года под авиаудара мечеть Джиср аль-Шугур. © Mustafa al-Ahmad Полный текст брифинга Полный текст брифинга на английском языке | |

|

| Адвокаты против чужихИван Павлов (в блоге Свободное место) 18.12.2015 В коллективном письме, которое мы направили в Федеральную палату адвокатов, говорится о систематических нарушениях прав подозреваемых и обвиняемых. Мы с коллегами из “Команды 29” сталкиваемся с этим регулярно. Тактика силовиков проста: фигуранта дела, который нередко находится в состоянии шока сразу после задержания, приводят в кабинет к следователю. Там его, как рояль в кустах, уже ожидает адвокат по назначению. В лучшем случае он бездействует, а иногда, вольно или невольно, вредит интересам доверителя. Таким образом появляются признательные показания, которые нередко затем становятся главным доказательством обвинения. Так было, например, с делами Светланы Давыдовой, Евгения Петрина, Геннадия Кравцова и многих других. В моей практике бывали и совсем вопиющие случаи. Один из самых ярких связан с делом Юрия Солошенко. Напомню, это 73-летний гражданин Украины, которого недавно осудили по статье о шпионаже. Его родственники еще минувшей весной просили меня и адвоката Евгения Смирнова стать его защитниками. Формально это невозможно без согласия самого обвиняемого. Нам несколько недель не позволяли с ним увидеться - следователь просто не пускал нас в СИЗО. Примерно месяц спустя нам показали письменный отказ Солошенко от наших услуг. Поговорить с ним нам так и не дали. Суды двух инстанций не обнаружили в действиях следователя нарушений. Я не знаю, насколько добросовестно работал назначенный адвокат в этом деле, но в итоге Юрия Солошенко приговорили к 6 годам колонии строгого режима. Совсем недавно, незадолго до этапирования в колонию, Солошенко общался с членом Общественной наблюдательной комиссии Зоей Световой. Он рассказал, что следователь всячески “обрабатывал” его с целью не допустить моего участия в этом деле. Очевидно, что пока такие вещи возможны, говорить о соблюдении прав подозреваемых и обвиняемых не приходится. Полный текст документа, направленного адвокатами в Совет Федеральной палаты адвокатов РФОБРАЩЕНИЕ о реализации прав подозреваемых на защиту (основания и порядок участия в деле адвокатов по назначению) В соответствии с Уставом Федеральная палата адвокатов РФ (далее по тексту - Палата) содействует признанию, соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина, защищает профессиональные интересы адвокатов. В последнее время следственные органы все чаще стали нарушать право на защиту подозреваемых и обвиняемых, используя при этом защитников по назначению. Федеральная палата, а также адвокатские палаты субъектов федерации не раз обращали внимание и принимали меры по искоренению незаконных практик, приводящих к нарушению права на защиту. Тем не менее, принимаемых мер явно недостаточно, порочная практика активно распространяется. Мы с уважением относимся к деятельности наших коллег, оказывающих по назначению квалифицированную юридическую помощь гражданам. Но приведенные ниже факты могут привести к конфликтам между защитниками по назначению и защитниками, осуществляющими профессиональные обязанности на основании соглашения с доверителями, а это вредит имиджу всего адвокатского сообщества. Но самым существенным негативным последствием является нарушение прав и законных интересов граждан, чьи права и законные интересы будут попраны. Основанием для данного обращения явился факт воспрепятствования деятельности адвоката Сидоркиной С.И, осуществляющей защиту обвиняемого Бученкова Д.Е. Обстоятельства данного дела следующие. 2 декабря 2015 г. по месту жительства Бученкова Д.Е. следователями СК России был проведен обыск по так называемому "болотному делу". После проведения обыска Бученков Д.Е. был задержан в качестве подозреваемого. Уже на следующий день после задержания родственники заключили соглашение с адвокатом Сидоркиной С.И. Близким задержанного не были известны данные и контакты следователя, Бученкову Д.Е. было отказано в праве на звонок, и он не смог сообщить свое местонахождение. В СК России отсутствует полная информация о следователях (как в здании, расположенном по адресу г. Москва, Технический переулок, 2, так и на официальном сайте ведомства), адвокаты не имеют возможности оперативно передать следователю ордер на выполнение поручения. По этой причине адвокат Сидоркина С.И. получить доступ к своему подзащитному не смогла. Все эти дни защиту Бученкова Д.Е. осуществлял защитник по назначению. Он лишь после избрания судом меры пресечения в виде заключения под стражу сообщил родственникам, что апелляционную жалобу на постановление суда необходимо подать приглашенному ими защитнику, а он сам этого делать не будет. В средствах массовой информации освещались аналогичные случаи. Например, воспрепятствование доступу защитников по приглашению к задержанному Вячеславу Гайзеру. 1 октября 2015 г. проблема допуска адвокатов к подзащитным стала предметом обсуждения членов Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека с Президентом Российской Федерации. Суть возникшей проблемы заключается в том, что с одной стороны следователь искусственно и сознательно создает препятствия для участия в деле приглашенного защитника, а с другой стороны защитник по приглашению (сознательно или не ведая того, что в принципе значения не имеет), действуя формально, легитимирует незаконные действия следователя по нарушению права на защиту. Основным вопросом остается, как действовать защитнику по назначению в таких условиях. С одной стороны, он приглашен следователем, с другой стороны, он не знает (не выясняет) вопрос о наличии адвоката, с которым близкие задержанного заключили соглашение. Из требований уголовно-процессуального законодательства, а также из позиции Конституционного Суда РФ следует, что в таких случаях защитник по назначению должен действовать более активно и предпринять меры к извещению близких задержанного и выяснению вопроса о приглашении ими другого защитника. После совершения этих необходимых и обязательных требований, он должен принять решение о своем участии в деле в качестве защитника по назначению. В соответствии с частями 1, 2 и 4 статьи 50 УПК РФ защитник приглашается подозреваемым, обвиняемым, его законным представителем, а также другими лицами по поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого. Если в течение 24 часов с момента задержания подозреваемого или заключения подозреваемого, обвиняемого под стражу явка защитника, приглашенного им, невозможна, то дознаватель или следователь принимает меры по назначению защитника. Именно этот 24-часовой период является важной гарантией реализации подозреваемым права на защиту адвокатом по соглашению. По просьбе подозреваемого, обвиняемого участие защитника обеспечивается дознавателем, следователем или судом. Следовательно, указанные нормы предоставляют право на приглашение защитника как самому подозреваемому (обвиняемому), так и его близким. В соответствии со ст. 50 и 51 УПК РФ следователь приглашает и назначает защитника лишь после того, как сам обвиняемый или его близкие не пригласили защитника (либо в случае отказа от защитника). Как указал Конституционный Суд РФ в Определении от 08 февраля 2007 No 251-О-П: "...реализация права пользоваться помощью адвоката (защитника) на той или иной стадии уголовного судопроизводства не может быть поставлена в зависимость от усмотрения должностного лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело". Таким образом, закон предоставляет задержанному (самому или через своих близких) реализовать свое право путем приглашения защитника и лишь в случаях, если он (его близкие) отказались от реализации этого права по тем или иным причинам, следователь вправе назначить защитника. Следовательно, участие в деле защитника по назначению будет легитимным только в случае соблюдения указанных требований процессуального законодательства. На практике же, как указывалось выше, следователь изначально, не дожидаясь волеизъявления задержанного, назначает защитника. Последний же ограничивается лишь выяснением у задержанного наличия в отношении него "претензий и возражений". Мы полагаем, что адвокатское сообщество не должно идти на поводу у следствия и потакать незаконным решениям и действиям его представителей, препятствующим задержанным пригласить защитника либо самостоятельно либо через своих близких. Описанную и применяемую следственными органами незаконную "схему" можно исключить, детально и подробно регламентировав в рамках действующего законодательства действия защитника по назначению. Предлагаем Палате свое видение регламентации участия защитников по назначению: 1. Особенно внимательно относиться защитникам по назначению к случаям, когда время их назначения и время фактического задержания подозреваемого совпадает. Такая "спешка" органов следствия может быть признаком попытки лишить задержанного (его близких) реализовать свое право на приглашение защитника. 2. В случае приглашения следователем (дознавателем) адвоката по назначению в обязательном порядке потребовать у следователя (дознавателя) предоставить возможность конфиденциальной беседы с подзащитным. В ходе беседы доступно разъяснить доверителю его право на приглашение защитника по соглашению, выяснить его желание относительно реализации этого права. 3. Также у задержанного следует выяснить фактическое место и время задержания, предоставил ли ему следователь реальную возможность реализовать право на телефонный звонок, были ли уведомлены родственники о задержании гражданина. В случае несоблюдения этих прав доверителя незамедлительно заявить письменное ходатайство об обеспечении этих прав, а также подать жалобу руководителю следователя (дознавателя). 4. Получив у задержанного контакты его близких, связаться с ними и выяснить, собираются ли они приглашать защитника. В случае положительного ответа с учетом срока, указанного в части 4 ст. 50 УПК РФ отказаться от участия в дальнейших следственных действиях, предоставив следователю соответствующее обоснование. 5. Лишь после соблюдения всех вышеуказанных условий, четко понимая, что ни задержанный, ни его близкие не пригласили и не собираются приглашать защитника либо в случае истечения срока, предусмотренного ч. 4 ст. 50 УПК РФ, защитник по назначению может приступить к участию в следственных действиях (при отсутствии иных оснований для отказа от участия). Нарушение адвокатом по назначению оснований и условий участия в деле, приводящих к нарушению прав задержанных на защиту, может быть основанием привлечения его к дисциплинарной ответственности. Следует отметить, что четкое следование вышеуказанным рекомендациям обеспечит и защитит права в том числе и самих адвокатов по назначению от недобросовестных действий со стороны следствия. По нашему мнению, лишь нетерпимое отношение адвокатского сообщества к ограничениям права граждан на защиту, точное, безусловное соблюдение процессуального законодательства адвокатами, их согласованные действия вне зависимости от оснований их участия в деле (соглашение либо назначение) помогут искоренить порочную практику следственных органов. Просьба ответ на данное обращение предоставить по адресу: 420097, г. Казань, ул. Старо-Пугачевская, 22, офис 9, а также разместить на официальном сайте Федеральной адвокатской палаты РФ. Адвокаты: Аграновский Дмитрий Владимирович, No 50/35 в реестре АП Московской области Айвазян Дмитрий Владимирович, No 50/5092 в реестре АП Московской области Ахмедов Ахмед Халилбекович, No 05/722 в реестре адвокатов Республики Дагестан Ахметгалиев Рамиль Хайдарович, No 16/1161 в реестре адвокатов Республики Татарстан Бадамшин Сергей Викторович, No 50/6510 в реестре адвокатов Москвы Бирюкова Ирина Анатольевна, No 50/6765 в реестре АП Московской области Борзов Александр Федорович, No 50/7566 в реестре АП Московской области Бушмаков Алексей Владимирович, No 66/2803 в реестре адвокатской палаты Свердловской области Герасимов Дмитрий Георгиевич, No 78/4516 реестре адвокатов Санкт-Петербурга Голубок Сергей Александрович, No78/5281 в реестре адвокатов Санкт-Петербурга Губин Евгений Петрович, No 52/1850 в реестре адвокатов Нижегородской области Денисенко Елена Владимировна, No 23/4672 в реестре АП Краснодарского края Динзе Дмитрий Владимирович, No 47/139 в реестре адвокатов АП Ленинградской области Динзе Ольга Николаевна, No 77/11170 в реестре адвокатов Москвы Екимовская Анастасия Николаевна, No 78/5071 в реестре адвокатов Санкт-Петербурга Дрель Антон Вениаминович, No 77/5520 в реестре АП Москвы Заикин Петр Иванович, No 52/1831 в реестре АП Нижегородской области Камалова Раушания Рустемовна, No 16/388 в реестре адвокатов Республики Татарстан Левина Елена Леонидовна, No 77/3956 в реестре АП Москвы Лепехин Андрей Геннадьевич, No 74/1386 в реестре адвокатов Челябинской области Локтев Сергей Александрович, No 48/488 в реестре адвокатской палаты Липецкой области Лукьянова Елена Анатольевна, No 50/1756 в реестре АП Московской области Лызлов Роман Николаевич, No 46/834 в реестре АП Курской области Мангилев Игорь Сергеевич, No78/5664 в реестре адвокатов Санкт-Петербурга Мирошниченко Алексей Евгеньевич, No 50/4592 в реестре АП Московской области Павлов Иван Юрьевич, No 78/1261 в реестре адвокатов Санкт-Петербурга Паршуткин Виктор Васильевич, No 50/2178 в реестре АП Московской области Пашков Максим Леонидович, No 77/1939 в реестре АП Москвы Попков Александр Васильевич, No 23/4392 в реестре адвокатской палаты Краснодарского края Прилипко Татьяна Александровна, No 77/3214 в реестре АП Москвы Ратникова Светлана Сергеевна, No 78/5481 в реестре АП Санкт-Петербурга Сабинин Андрей Васильевич, No 26/1168 в реестре адвокатов Ставропольского края Самохин Владимир Николаевич, No 77/2707 в реестре АП Москвы Серновец Мария Николаевна, No 77/3768 в реестре АП Москвы Сидоркина Светлана Ивановна, No 77/9837 в реестре АП Москвы Смирнов Евгений Евгеньевич, No 47/1775 в реестре адвокатов АП Ленинградской области Соломина Татьяна Викторовна, No 50/2708 в реестре адвокатов АП Московской области Таранищенко Никита Михайлович, No 77/11075 в реестре АП Москвы Трепашкин Михаил Иванович, No 77/5012 в реестре АП Москвы Фурсов Алексей Евгеньевич, No 48/451 в реестре АП Липецкой области Хрунова Ирина Владимировна, No 16/941 в реестре адвокатов Республики Татарстан Черкасов Виталий Викторович, No 47/1904 в реестре адвокатов АП Ленинградской области Чупилкин Юрий Борисович, No 61/3871 в реестре адвокатов Ростовской области Шабанов Арсен Хидирнабиевич, No 05/757 в реестре адвокатов Республики Дагестан | |

|

| Заявление Льва Пономарева

Тверской суд грубо нарушил решение Конституционного суда

Согласно Определению Конституционного Суда РФ от 02.04.2009г. № 484-О-П:"Разрешая спор, суд - в силу критериев, вытекающих из статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, - оценивает обжалуемые решения и действия органа публичной власти с точки зрения их правомерности и обоснованности, с тем чтобы в каждом конкретном случае не допустить несоразмерного ограничения права, гарантируемого статьей 31 Конституции Российской Федерации. При этом - по смыслу оспариваемого положения и с учетом характера проводимых мероприятий - судебное рассмотрение должно быть осуществлено на основании действующего процессуального законодательства в максимально короткий срок, как это предусмотрено для рассмотрения споров в сфере избирательных прав, т.е. до даты проведения планируемого публичного мероприятия. В противном случае судебная защита во многом теряла бы смысл, что недопустимо в силу статьи 46 Конституции Российской Федерации.

Такое понимание оспариваемого законоположения отвечает предписаниям статьи 18 Конституции Российской Федерации, согласно которым права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими и определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления, и обеспечиваются правосудием, и корреспондирует названным международно-правовым нормам, регулирующим возможные ограничения права на мирные собрания, допустимые в демократическом обществе.".

Таким образом, прямой обязанностью любого российского суда, получившего жалоба на нарушения при согласовании пикета, митинга или демонстрации, является назначение рассмотрения этой жалобы так, чтобы у заявителей было время на подготовку к массовой акции. Закон РФ о митингах предоставляет для этого три дня. В связи с нарушением моих прав как заявителя демонстрации 12 декабря 2015 мэром Москвы, я обратился в Тверской суд днем 8 декабря. В моём административном иске было особо указано на необходимость срочного рассмотрения. 9 декабря на личном приёме у председателя суд мой уполномоченный представитель ещё раз обратил внимание на требование Конституционного суда. Однако, судя по сайту Тверского суда, рассмотрение моего иска к Собянину не назначено даже до 23 декабря. Таким образом, Тверской суд грубо нарушил мои конституционные права на защиту прав в суде. Позиция суда помогает властям вызывающе игнорировать нормы закона, осознанно провоцируя возможные инциденты.

Лев Пономарев | |

|

| День памяти прав человека

Люди в стране по-прежнему вторичны по сравнению с государствомЛев Пономарев

mk.ru

10.12.2015 15:50 фото: Алексей Меринов фото: Алексей Меринов10 декабря отмечался Всемирный день прав человека. Это повод для меня подвести итог ситуации с правами человека в России. Можно сделать это совсем коротко. Права человека — в том виде, в каком они зафиксированы в международных документах, принятых Российской Федерацией, — нарушаются по всему спектру и в постоянно нарастающем масштабе. Можно на этом и остановиться. А можно немного обсудить истоки сложившейся ситуации. И в царской России, и в Советском Союзе человек всегда был вторичен по сравнению с государством. К концу советского периода, чтобы наладить экономические отношения с Западом и хоть какой-то диалог с оппонентами в условиях холодной войны, СССР пришлось подписать Хельсинкские соглашения, взяв на себя обязательства в гуманитарной сфере и в области прав человека. Конечно, подписав эти соглашения, Советский Союз не собирался их особенно выполнять. И тема защиты прав человека как приоритетная на государственном уровне не возникала. Позже в результате мирной демократической революции конца 80-х — начала 90-х годов в стране сменился строй. Теперь он имел все признаки демократического. Поэтому в Конституции РФ, принятой референдумом в 1993 году, тема прав человека стала главенствующей. Ей была посвящена «неизменяемая» вторая глава Основного закона. Что это значит? На государственном уровне декларируется приоритет прав человека над интересами государства. Государство должно защищать и охранять в первую очередь права человека, а уж потом свои интересы. Как и во всем демократическом мире. В 1990-е годы чиновники, силовики и судьи, оставшиеся с советских времен, конечно, воспринимали подобное новшество весьма враждебно. Но все-таки при Ельцине, хоть и со скрипом, но движение в сторону соблюдения прав человека происходило. Была судебная реформа, появились суды присяжных, «задававшие моду» справедливого судебного разбирательства. Силовики реально побаивались правозащитников и парламентского контроля. Но с приходом к власти Владимира Путина тема прав человека стала стремительно угасать. Ясно, что идея о том, что человек важнее государства, вступила в неразрешимое противоречие с мировоззрением как нового президента, так и людей, которых он привел во власть. У нас президент руководит всем силовым блоком. Это люди, с которыми он уже давно вместе, которые «ногой» открывают дверь в его кабинет. А кто сильнее всего нарушает права человека? Этот самый силовой блок — полиция, следователи, ФСБ, прокуратура, ФСИН, ФСКН. Давайте представим себе картину. К Владимиру Владимировичу Путину сразу после событий 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве приходит председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин и говорит: «Сегодня был предотвращен захват Кремля, были массовые беспорядки, но полиция справилась. Теперь мы возбуждаем уголовные дела, пересажаем всех этих мятежников». После этого, месяца через два, уполномоченный по правам человека в РФ вместе с председателем Совета по правам человека при Президенте прорываются к Путину и докладывают, что никаких массовых беспорядков не было, проведены различные экспертизы, которые доказывают, что, наоборот, была провокация со стороны полиции, которая и привела к столкновениям. Как вы думаете, чью сторону в этом случае займет бывший подполковник КГБ СССР, учившийся вместе с Бастрыкиным? В итоге более десяти человек получили реальные сроки. Некоторые уже освободились, другие продолжают отбывать наказание. Более того, «болотное дело» до сих пор используется для арестов. Также происходит и в других случаях при столкновении прав граждан на свободу собраний, выражение мнения и других «чуждых» прав с «интересами государства». Государства, которое больше всего опасается оранжевой революции и Майдана. Поэтому сейчас мы имеем десятки и даже сотни политзаключенных, число их постоянно растет. Обычно они получают уголовные сроки за слишком настойчивые попытки реализовать свои конституционные права — прежде всего, право свободно высказывать свое мнение, право собираться мирно, без оружия. В последнее время государство складывает с себя обязательства по защите прав человека в ускоренном порядке. Бастрыкин периодически заявляет, что надо убрать из Конституции приоритет международного права, а на днях он заявил, что необходимо также вернуть смертную казнь. При этом он осознает, что таким образом Россия окончательно порвет со всеми европейскими структурами. Председатель Конституционного суда вообще сказал, что государство должно «трансформировать правовую систему в направлении военной суровости». 10 декабря государственный правозащитник — уполномоченный по правам человека в России, как обычно, встретился с президентом. Я не знаю, какие вопросы были поставлены. Но если бы я там был, я бы поставил следующие. Тема дальнобойщиков. Она особенно актуальна, так как многие из них сейчас находятся в Москве или на пути в Москву, требуя отмены новой системы дополнительного налогообложения «Платон». Анализ показывает, что система «Платон» и несправедливая, и некачественная. Ее надо отменить. Вторая по срочности, но не по важности — проблема протестной массовой акции «Марш перемен», которая запланирована в Москве на 12 декабря. Организаторы не получили официального письменного отказа на поданное в соответствии с законом уведомление. Значит, по закону имеют право проводить акцию. Несколько тысяч человек выйдут 12 декабря на эту акцию. И это будут мирные люди, мирные демонстранты. При этом, согласно заявлениям ответственного чиновника мэрии в СМИ, акция запрещена. То есть со стороны московских властей готовится провокация по силовому разгону акции. Третье. Ситуация вокруг правозащитного центра «Мемориал». В акте очередной плановой проверки Минюста деятельность ПЦ «Мемориал» названа «антиконституционной», «подрывной» и «направленной на свержение власти». Этот акт направлен в прокуратуру. При таких формулировках у прокуратуры нет других вариантов, кроме как инициировать закрытие организации как экстремистской и, возможно, инициировать возбуждение уголовных дел против руководства ПЦ «Мемориал». ПЦ «Мемориал» — одна из самых известных правозащитных организаций в России. Борясь с нарушением прав человека, он является жестким оппонентом силовых структур. Уничтожение ПЦ «Мемориал» будет означать, что следующим шагом будет уничтожение всего независимого правозащитного движения в России. Четвертое. Судьей Басманного суда Натальей Дударь 7 декабря был вынесен первый приговор по новой антиконституционной статье 212.1 УК РФ. Эта статья подразумевает, что если за полгода человек дважды подвергался административной ответственности по статье «нарушение правил проведения митинга…», на третий раз в случае административного нарушения он подвергнется уже уголовному наказанию. Таким образом, Ильдар Дадин был осужден к 3 годам реального лишения свободы за попытку воспользоваться своим конституционным правом на выражение мнения. Еще раз: этот человек никого не убил, не изнасиловал, не ограбил, не ударил, ничего не украл. Он просто выходил с плакатом на улицу. Статья 212.1 УК РФ прямым образом нарушает Конституцию РФ, так как подразумевает двойное наказание за одно деяние: первый раз — административное, второй раз — уголовное. Отдельно надо отметить, что в этих случаях административные дела также обычно сфабрикованы по политическим мотивам. Самое главное, что статья 212.1 УК РФ фактически предполагает уголовное наказание за выражение собственного мнения. Безусловно, статья 212.1 УК РФ должна быть отменена, а уголовное преследование по ней прекращено с реабилитацией. Это я перечислил относительно новые события, которые происходят сейчас, на наших глазах. В конце статьи я хочу остановиться на глобальной проблеме, которая касается права человека на жизнь. Это проблема соблюдения прав человека в системе исполнения наказаний — в тюрьмах и колониях. В этих учреждениях зачастую творится настоящий ад. Люди если и выходят оттуда, то полностью сломленными физически и, что самое страшное, морально. Ни о какой интеграции в общество после этого не может быть и речи. Насилие в колониях исходит от администрации. Но основной инструмент пыток в колониях — это «актив» — осужденные, сотрудничающие с администрацией и выполняющие ее указания. Если ликвидировать «актив», проблема во многом будет решена. Но ликвидировать его надо жестко и последовательно. В нашей стране это возможно только при проявлении политической воли со стороны президента. Тему прав человека в России можно продолжать до бесконечности. Еще раз вынужден повторить: ситуация только ухудшается. И она будет ухудшаться до тех пор, пока достаточное количество граждан не осознает, что только массовая защита своих прав приведет к коренному изменению ситуации. Не зря сказано: «права не даются, а берутся». А пока можно закончить только так. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. То есть, простите, день прав человека. | |

|

| Как-то странно получается. «Мемориал» и Общероссийский гражданский форум автор Лев Пономарев, правозащитник 21-22 ноября в Москве состоится Общероссийский гражданский форум, организованный Комитетом гражданских инициатив. Проведение форума одобрено свыше — Путин высказался в том ключе, что дело полезное, Володин, как ответственный за внутреннюю политику, наблюдает за данным мероприятием. Мероприятие очень хорошее, широкое и полезное. Говорю это без всякой иронии. В Форуме примут участие общественные деятели, гражданские активисты по разным темам, государственные и негосударственные правозащитники. В Форуме примут участие многие мои коллеги и друзья. Я тоже был приглашен, и лишь по личным обстоятельствам вынужден был отказаться. Говорю всё это, чтобы у читателей не возникло сомнения в том, что я сам поддерживаю проведение Форума, считаю это важным и нужным, особенно в нынешних условиях. Но. Буквально за две недели до Форума происходит беспрецедентное событие — Минюст обвиняет одну из самых известных и достойных правозащитных организаций — Правозащитный центр «Мемориал» — в антиконституционной деятельности. «Своими действиями члены МОО ПЦ «Мемориал» подрывали основы Конституционного строя Российской Федерации, призывая к свержению действующей власти, смене политического режима в стране» — говорится в акте проверки Минюста. Далее уточняется, какими именно действиями ПЦ «Мемориал» подрывает основы Конституционного строя РФ. А именно, «высказывает несогласие с решениями и действиями указанных Институтов власти, результатами предварительного следствия и состоявшимися судебными приговорами по резонансным уголовным делам».В качестве примеров «подрывной деятельности» ПЦ «Мемориал» приведены следующие: оценка агрессивных действий России по отношению к Украине, мнение руководства организации об участии российских военнослужащих в боевых действиях на Востоке Украины, несогласие с неправосудным приговором по «Болотному делу». Иными словами, впервые государственный орган официально делает политические обвинения в сторону правозащитной организации за то, что организация делает свою уставную работу. В ответ на это поднялась общественная кампания под лозунгом «Мы — «Мемориал» — делаются разнообразные заявления, собираются подписи, выражается позиция, от Минюста требуют извинений, проводятся одиночные пикеты. Заявления сделаны и Уполномоченным по правам человека и Председателем Совета по правам человека при Президенте. Оргкомитет Общероссийского гражданского форума тоже выпустил заявление в поддержку «Мемориала». Что же получается. С одной стороны, одна из самых известных правозащитных организаций — ПЦ «Мемориал» — ожидает своего разгрома. Иного развития событий при таких обвинениях со стороны Минюста представить нельзя. Как мы знаем из СМИ, данный акт проверки уже направлен в прокуратуру. С другой стороны, одновременно с этим проводится Общероссийский гражданский форум, где будут высказываться в том числе «смелые» точки зрения по «острым» вопросам. Все это похоже на применение властью тактики — разделяй и властвуй. То есть, четко показано, чем заниматься нельзя (высказывать позицию по Украине, по неправосудным политическим приговорам и т.д.), и чем заниматься можно (см. программу Общегражданского форума). Я призываю организаторов и участников Общероссийского гражданского форума не идти на поводу у этой тактики властей. Тема солидарности с ПЦ «Мемориал» и требований отзыва обвинений в «антиконституционной деятельности» и принесения извинений Минюстом должна прозвучать внятно и четко и найти отражение в основном документе по итогам Форума. Читателей я призываю присоединяться к кампании «Мы — «Мемориал» — подписи собираются на Change.org. | |

|

| На юбилейной вахте: полвека русскому правозащитному движениюЕвгений Ихлов

17.11.2015Полвека назад были арестованы писатели Юлий Даниэль и Андрей Синявский. Это был первый после марта 1953 года арест писателей только за их творчество, а не за выражение общественной позиции. Писателей обвинили в антисоветской клевете на — воображаемую (!!!) - действительность, а также в нецензуированной и несанционированной публикации книг на Западе. Стоит напомнить, что за семь лет жо этого, несмотря на всю пропагандистскую истерию, включающую даже комсомольское пикетирование дома в Лаврушенском переулке, приблизительно за схожее, Борису Пастернаку грозили лишь лишением гражданства и высылкой за границу, но и тут ограничились исключением из Союза писателей. Поэтому такая жестокость власти шокировала интеллигенцию. Ведь прошёл уже год брежневско-косыгинских, как тогда любили говорить, «научно-обоснованных реформ», подзабылись дикие хрущевские «волюнтаристские» разносы художников, поэтов и писателей. Арест писателей за клевету на собственный художественный вымысел поражал также как сейчас поразило обвинение «Мемориала» в попытке свергнуть путинский режим - «всего лишь» критикой политики в отношении Украины и нескольких судебных решений. Арест Синявского и Даниэля, после первого шока, поднял волну либерально-интеллигентской солидарности, началась новая подписантская кампания. После того, как аналогичная кампания против реабилитации сталинизма весной 1965 года сорвала предполагаемое возвращение гроба Сталина в мавзолей, интеллигенция чувствовала свою силу. Кампания солидарности с Синявским и Даниэлем стала детонатором мощной идейной войны советски-либеральной интеллигенцией с интеллектуалами-сталинистами и властью одновременно, войны, которая шла до осени 1986 года, и завершилась демонстративным переходом власти на сторону антисталинистов. Это была первая открытая идейная борьба с властью, начиная с двадцатых годов (та кончилась расстрелами, оправкой в СЛОН — Соловецкий лагерь особого назначения и высылками 1922 года — «пароходами философов»). Ведь во время оттепели 1954-62 годов власти старались быть над схваткой в идейных битвах сталинистов и антисталинистов. А 5 декабря 1965 года у памятника Пушкина в центре Москвы состоялась первая за многие годы (совсем точно, с демонстрации студентов-троцкистов 7 ноября 1927 года и проводов Троцкого на Казанском вокзале в казахстанскую ссылку в январе 1928 года) оппозиционная интеллигентская демонстрация. С этого момента началось русское правозащитное движение. Тогда же и выкристализовались основные его лозунги: «требуем гласного суда» и «соблюдайте вашу конституцию». Причём, сначала доминировал первый: интеллигенты почему-то считали, что власти постесняются публично судить писателей за «искажение» вымышленной реальности. Когда в марте следующего, 1966 года, после вынесения приговоров, эта иллюзия отпала, первый план вышла конституционная парадигма. Это было поразительно: ни одному диссиденту в Украине, республиках Балтии или Закавказья не могло и придти в голову защищать «букву» сталинской конституции, увековечивающей советы, коммунизм, однопартийность и империю. Тем более не пришло бы в голову защищать конституции «народных демократий» правозащитникам Восточной и Центральной Европы или Кубы. Но именно тогда была сформирована матрица русской правозащиты, и до сих пор либеральные правозащитники и идеологи нынешней либеральной фронды требуют от Путина, Чайки и Бастрыкина соблюдения «действующей конституции». Послесловие Вообще-то в конфликте с "Мемориалом" Минюст частично прав, а частично безбожно польстил правозащитникам Что является главной тайно криптодиктатур? То, что они диктатуры! Ленину, Троцкому, Зиновьеву, Бухарину. Сталину, Хрущеву упрёки в отступлении от норм многопартийной демократии и юстиции западного типа были не страшны - у нас диктатура пролетариата и демократический централизм, и заткнитесь! В середине семидесятых советская пропаганда уже юлила - мол, социальные права куда важнее политических.... Но запала хватило ненадолго. Говоривший, что вторжение в Венгрию, Чехословакию и Афганистан - это агрессии, а вовсе не "братская помощь", советский режим - тоталитарная диктатура, очень похожая на фашизм, а диссиденты - герои, а не отщепенцы - советский строй не просто подрывал, он его делегитимизировал, он давал моральный стяг для противников СССР на Западе. И жизнь показала, что такая делегитимизация режима немунуемо ведёт его к самоубийственному выбору между завершением фашизации и попыткой встать на скользкую дорожку демократических реформ. То, что констатировал "Мемориал" и другие либеральные правозащитники делегитимизирует путинизм, а следовательно ведёт к его краху. И режим защищатся, причём, довольно вяло, если учесть смертельный уровень угрозы для его сущестования, исходящей от такого либерального диссиденства. Но ведь, с другой-то стороны, имея дело с агрессивной полицейской корумпированной деспотией имперского типа, каждый уважающий себя сторонник демократии и приоритета прав человека должен с такой деспотией бороться, желать её (ненасильственного) падения, стремится к мирному обновлению власти... Так что выводы комиссии Минюста - это не клевета, а моральное долженствование для правозащитников. Приложение

Евгений Ихлов

Блистательные изобретатели велосипедовОпубликовано в журнале «Знамя» 2004, №4В 2002 году журнал “Звезда” вернул читателю из недавнего прошлого еще один ценный памятник духовной и интеллектуальной жизни — под редакцией Анатолия Вершика переиздан самиздатовский сборник “СУММА”. Он выходил в период начала самой лютой политической стужи послесталинских времен с 1979 по 1982 год. По историческому значению “Сумму” можно сравнить только с гипотетической попыткой средневековых мыслителей сохранить выдержки из трудов “еретических” и “языческих” философов в разгар деятельности инквизиции. Всего вышло восемь номеров, из них два — сдвоенных. Сборник представлял собой реферативный журнал самиздата. Это означает, что его авторы — математики Нина и Сергей Масловы совершили настоящий подвиг. Через их руки прошло огромное количество литературы, за одно знакомство с которой можно было получить срок. Сейчас, когда российское общество давится комом полупереваренной свободы, трудно оценить весь масштаб героизма составителей “СУММЫ”. Они действовали в стране, где не только не было никаких гражданских прав, но само употребление этого словосочетания было неслыханной крамолой. С 1978 года на страну все быстрее опускалась чугунная крышка режима Комитета госбезопасности. Почти все активные инакомыслящие были либо арестованы, либо вытолкнуты в эмиграцию. Даже за кухонную критику существующего порядка людей ждали самые серьезные неприятности. Изучение иврита каралось как госизмена, а крещение детей и чтение Библии — как враждебная вылазка. Интеллигенция еще не знала, что через 7—8 лет придет сладкая и дурманящая гласность, и куда более вероятной воспринималась перспектива прихода к власти неосталинистских сил. С другой стороны, накануне нового “ледникового периода”, в начале и середине семидесятых, интеллектуальная полемика в России разгорелась необычайно ярко. Все основные доктрины, которые соревнуются сегодня на отечественной общественно-политической сцене, вся их палитра — правые и левые, либералы, поборники доброго социализма, православные сталинисты, сепаратисты, великодержавники и прочее — родом из того периода. В этом смысле “развод” власти и интеллигенции, который наступил после августа 1968-го (шестьдесят проклятого, когда танки “социалистических империалистов” раздавили Пражскую весну), был необычайно плодотворен для творческой мысли. Власть, разлученная с интеллигенцией, постепенно впадала в унылый технократизм, с отчетливым черносотенным душком. Зато интеллигенция (достойная этого имени) прекратила страдать бредовыми идеями шальных шестидесятых насчет возвращения “к ленинской чистоте” и вступления в КПСС для “пополнения честными людьми Партии” (именно так, с прописной буквы, поскольку партия власти воспринималась сакрально). В “штурмовые семидесятые” будущее России воспринималось либо оптимистически, либо трагически, но и те, кто ждал смены коммунизма русским фашизмом, и те, кто пытался узреть в грядущем “постепенные либеральные перемены”, не видели перспективы в реальном зрелом социализме. Интеллигенция пыталась выстроить идеологию нового, посткоммунистического будущего. Демократы-диссиденты конца семидесятых, в отличие от демократов-популистов конца восьмидесятых, которые совращали советское общество либерализмом, суля неслыханные блага от рынка и многопартийности, вели себя значительно ответственней. Для них демократия (в границах рынка и многопартийности) — это горькое снадобье от тяжкой, почти смертельной болезни имперского тоталитаризма, которой страдала Россия. Однако тогдашние либералы понимали, что рынок и демократия — единственный способ избежать общего коллапса. Важно, что в семидесятые полемика в диссидентской среде еще велась достаточно уважительно, несмотря на широкий идейный спектр участников. “СУММА” — это поразительный пример непрерывных и живых общенациональных дискуссий. Пусть в них участвовало каждый раз лишь несколько мыслителей и несколько тысяч читателей, передававших из рук в руки пачки слепых машинописных копий, а затем считаные экземпляры контрабандных эмигрантских изданий. Обсуждались важнейшие проблемы общественного переустройства и историософских подходов. К сожалению, тоталитарный изоляционизм советского общества сыграл злую шутку с участниками споров — они оживленно обсуждали проблемы, давно решенные европейской мыслью: нужны ли многопартийная система в основе демократии и рынок — в основе экономики; нужна ли плюралистическая демократия вообще или лучше православная теократия. А талантливые, широко образованные и эрудированные авторы многочисленных самиздатовских трактатов поневоле были вынуждены “изобретать велосипеды”, на которых уже многие десятилетия “раскатывали” народы по ту сторону железного занавеса. В интеллектуальную обойму России по существу вводились доктрины, рожденные чуть ли не в эпоху Вольтера и Монтескье: необходимость критического подхода в общественных науках, секулярный характер государства, разделение властей, равенство перед законом, естественность рыночных отношений для хозяйственной жизни. Больше всего это напоминало трогательные и самоотверженные усилия раннесредневековых “возродителей” собирать и обобщать перед лицом темных веков остатки античных трактатов. С другой стороны, не было бы оттоновского и каролингского ренессансов (столь наивных, если взглянуть на них глазами римских философов и писателей IV—V веков) — не было бы и Высокого Просвещения и по европейским чащобам по сей день разгуливали бы сплошные конаны-варвары, пусть и преисполненные христианских добродетелей. Так и у нас — наивная полемика публицистов сахаровского (либерально-западнического) и солженицынского (либерально-почвеннического) направлений готовила общество к восприятию политических программ революционных девяностых. Конструктивные предложения диссидентов в отношении преобразования общества носили бесконечно умеренный характер. Только косность и паранойя обитателей Кремля помешали интегрировать большую часть тогдашних диссидентов в систему. Возник порочный замкнутый круг: власть сажает или, по-иному, прессует за самую невинную активность — диссиденты обличают репрессивный характер власти, роняя ее престиж, — обозленные органы лютуют еще больше. К моменту, когда заместитель Андропова торжественно доложил об искоренении диссидентства, симпатии большинства интеллигентов были на их стороне. Если судить по сборнику “СУММА”, то, за исключением таких радикальных флангов как возрождение православной монархии или возвращение к “героической эпохе” ранних большевиков, основная часть диссидентов требовала даже меньше, чем советское общество получило к осени 1988 года. А именно: отмену (или очень серьезное смягчение) идеологической цензуры, амнистию политзаключенным, облегчение выезда, легализацию церкви и кооперативного мельчайшего бизнеса, возможность свободного создания неофициальных экспертных сообществ для обсуждения основных проблем страны, доступ к высоким кабинетам и даже, если очень повезет, к партийным (капээсесным) СМИ для обнародования результатов таких обсуждений. Большинство авторов буквально панически боялось того, что произошло в действительности: массового антикоммунистического движения, формирования многопартийного парламентаризма, раздела СССР по административным границам, свободного рынка и широкой приватизации. Спекуляция, взяточничество и черный рынок — основные упреки существующей системе. Надо сказать честно: подавляющее большинство российских диссидентов были убежденнейшими социалистами. К капитализму они испытывали брезгливость. Больше всего было упований на постепенную эволюцию власти под воздействием доводов ученых. Только 1 (прописью — один) автор — Виктор Сокирко, писавший под псевдонимом “К[оммунист]. Буржуадемов”, отстаивал тезис, который стал самоочевиден в наши дни: именно спонтанное развитие рыночных отношений (естественно, нелегальных в условиях антикапиталистического тоталитаризма), теневой пракапитализм были главным средством разрыхления номенклатуры, ее адаптации к эпохе реформ, готовности принять демократию (при условии хороших стартовых позиций). Логика рыночного плюрализма естественно приводит к идеологическому и политическому плюрализму. Борьба за потребителя куда более надежный путь к демократии, чем вольные дискуссии профессоров о судьбе России. Но оставим иронию: главный тезис и правых, и левых, и умеренных — необходимость покаяния и нравственного перерождения самодовольных героических совков. Если бы не этот пафос, буквально пропитывающий большинство самиздатовских работ, если бы оппозиционная публицистика сосредоточилась на политических технологиях перехода к рынку и устранения КПСС от власти, то, скорее всего, Россия повторила бы судьбу Югославии. В конце концов, именно стремление российской интеллигенции освободиться от грязи шовинизма и имперского гнета, гораздо более сильное, чем отвращение к грязи торгашества, обеспечило российской демократической революции 1990—1991 годов гораздо более мирный характер, чем национально-демократическим революциям в других частях СССР. Национальная (сепаратистская) интеллигенция не мучилась стыдом за свое соучастие в угнетении: вина была традиционно закреплена за российско-русским империализмом и местными “манкуртами” — ассимилированными интеллигентами и чиновниками. Поэтому массовые движения в “национальных” республиках привели к значительно более жестким вариантам, чем в России. За одну эту прививку от шовинизма и инквизиторского выявления “ведьм” российской демократической интеллигенции простится много иных грехов. Словом, читайте сборник “СУММА” — это лучший способ понять современную российскую интеллигенцию в ее лучшую пору. | |

|

|  10 ноября 2015 г. – 11:05 Минюст обвиняет ПЦ «Мемориал» в подрыве основ конституционного строя России

Заявление председателя Совета ПЦ «Мемориал» Александра Владимировича Черкасова.9 ноября Правозащитный центр «Мемориал» получил по почте итоговый «Акт плановой проверки» нашей организации (выдержки см. ниже). Проверку с 5 октября проводило Главное управлением Министерства юстиции РФ по г. Москве. В этом «Акте» Минюст, в числе прочего, выдвигает в адрес нашей организации политическое обвинение: «Своими действиями члены МОО ПЦ „Мемориал“ подрывали основы Конституционного строя Российской Федерации, призывая к свержению действующей власти, смене политического режима в стране». Что же это за «действия»? Что нужно сделать, чтобы заработать столь тяжкие обвинения? Оказывается, Мемориал «подрывает основы» тем, что формирует негативное общественное мнение «по проводимой государственной политике высшими органами Государственной власти, высказывает несогласие с решениями и действиями указанных Институтов власти, результатами предварительного следствия и состоявшимися судебными приговорами по резонансным уголовным делам». Мы работаем. В ходе нашей правозащитной работы собираем факты. На их основе, в ходе обсуждений внутри организации и в более широком кругу, вырабатываем мнения, оценки. Публикуем эти материалы — оценки, мнения, фактические материалы и так далее. То есть осуществляем свободу мысли и слова, свободу ассоциаций, гарантированные нам статьями 28 и 30 Конституции России. И не считаем уместным молчать, если видим, что представители власти, — в том числе и высшей российской власти, — нарушают права человека и нормы международного права. Это, с точки зрения Минюста, и есть «формирование негативного мнения» и «подрыв основ». Ведь в качестве примеров «подрывной деятельности» в «Акте» приведена, во-первых, наша оценка действий России по отношению к Украине. Мы, действительно, считаем, что эти действия подпадают под определение агрессии, — в полном соответствии с ООНовским определением. Во-вторых, нам вменяют опубликованное «мнение руководителей организации» о том, что российские военнослужащие участвовали в боевых действиях на Востоке Украины. Но и это «мнение» основано на многочисленных и неопровержимых фактах. В-третьих, Минюст возмутило наше несогласие с неправосудным приговором, вынесенным по «Болотному делу». Действительно, и в наших материалах, и в материалах других правозащитных организаций, в сообщениях средств массовой информации приведено множество доказательств того, что обвинение по этому делу было сфабриковано и сфальсифицировано. Все так. Но где тут призывы к «свержению действующей власти», которые составители «Акта» нам тут же вменяют? Очевидно, Минюст приравнивает критику власти к попыткам ее свержения. Минюстовский «Акт проверки», вменивший нам «подрывные» сообщения о политзеках, датирован 30 октября, Днем политзаключенного в СССР. А прокурорское «представление», изобличившее ПЦ «Мемориал» в ведении списка политзаключенных и учете задержанных на митингах, на основании которого нас внесли в «реестр иностранных агентов», нам вручили 30 апреля 2013 года. В 45-й день рождения диссидентской «Хроники текущих событий», писавшей о судебных и внесудебных политических репрессиях. Символичные совпадения. Ведь и сам минюстовский «Акт» прямо-таки возвращает нас во времена борьбы советской власти с инакомыслящими. Наверное, следует вспомнить Конституцию России, раздел «Основы конституционного строя», статью 2: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства». И тогда все встает на свои места. Становится очевидно: не мы, не «Мемориал», а именно Министерство юстиции своими действиями подрывает основы Конституционного строя Российской Федерации. Акт проверки (выдержки) Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве Ул. Кржижановского, д.13, кор. 1, Москва 30 октября 2015 г. На основании: распоряжения Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве от 25 сентября 2015 № 7993 проведена плановая документальная проверка в отношении: Межрегиональной общественной организация «Правозащитный центр «Мемориал» (далее — МОО ПЦ «Мемориал»). <…> Стр. 10 <…> Вместе с тем, из мониторинга официального сайта МОО ПЦ «Мемориал» можно сделать вывод, что данная организация активно занимается политической деятельностью в целях формирования негативного общественного мнения по проводимой государственной политике высшими органами Государственной власти, высказывает несогласие с решениями и действиями указанных Институтов власти, результатами предварительного следствия и состоявшимся судебным приговорам по резонансным уголовным делам, о чем могут свидетельствовать отдельные примеры, сведения о которых приводятся ниже. Так, согласно Федеральному Конституционному Закону от 21.03.2014 № 6 ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города Федерального значения Севастополя» — Республика Крым и город Федерального значения Севастополь вошли территориально в состав Российской Федерации. На вновь образованных территориях Российской Федерации сформированы органы государственной власти, введена Российская денежная система, сформирована судебная и правоохранительная система, в том числе организована финансовая поддержка вновь образованного субъекта Российской Федерации. Стр. 11 Вместе с тем, на официальном сайте организации от 29.08.2014 имеется информация о том, что действия России против Украины подпадают под определение агрессии, по мнению руководителей данной организации, дело дошло уже до прямого участия Российских военнослужащих в боевых действиях на территории чужой страны — против законной власти соседней страны. Также на ленте новостей сайта Организации от 24.02.2014 высказывается мнение о несогласии с неправосудным приговором, вынесенным Замоскворецким районным судом города Москвы, по так называемому «Болотному делу». По мнению членов МОО ПЦ «Мемориал» следователи и судьи, сфабриковали данное дело, совершив преступление против правосудия. Вместе с тем, согласно сведениям, имеющимся в сети «Интернет» Следственным Комитетом Российской Федерации в период 2012 расследовалось уголовное дело по ст. 212 УК РФ по факту организации массовых беспорядков, имевших место во время акции протеста — «Марша миллионов» 6 мая 2012 года — на подходе колонн протестующих, двигавшихся по Большой Якиманке, к месту заключительного митинга на Болотной площади. Указанные массовые беспорядки сопровождались насилием, поджогами, уничтожением имущества, применением взрывчатых устройств, оказанием вооруженного сопротивления представителям власти. За совершение указанных преступлений более 25 активных участников массовых беспорядков, включая Степана Зимина, Непомнящих И.А., Акименко В., Кривова С, Марголина А. Лузянина М., Луцкевича Д., Гущина Д, Белоусова Я, и других лиц осуждены к различным срокам наказания. Приговоры в отношении вышеназванных лиц вступили в законную силу. Таким образом, сотрудники МОО ПЦ «Мемориал» высказывают несогласие с приговором Замоскворецкого районного суда г. Москвы, вынесенного от имени Российской Федерации, в отношении вышеназванных лиц, которые организовали Массовые беспорядки, участвовали в них, призывали к массовым беспорядкам, насилию над гражданами, к активному участию в массовых беспорядках. Своими действиями члены МОО ПЦ «Мемориал» подрывали основы Конституционного строя Российской Федерации, призывая к свержению действующей власти, смене политического режима в стране. <…> Председатель комиссии Главный специалист-эксперт отдела по делам некоммерческих организаций Г. А. Алоян Член комиссии Специалист-эксперт отдела по делам некоммерческих организаций П. В. Черемнов Темы Закон об «иностранных агентах»Сообщения ПЦ См. также:Чьи основы подрывает "Мемориал"?

Минюст обвинил «Мемориал» в подрыве конституционного строя

По итогам первой плановой проверки НКО в статусе иностранного агента

| |

|

| Мы — «Мемориал». Предчувствие 37-го годаЛев Пономарев, правозащитник

10.11.2015http://www.youtube.com/watch?v=o3qsTF19eBMМинистерство юстиции в акте проверки выдвинуло в адрес Правозащитного центра «Мемориал» следующие политические обвинения: «Своими действиями члены МОО ПЦ «Мемориал» подрывали основы Конституционного строя Российской Федерации, призывая к свержению действующей власти, смене политического режима в стране». В этом акте описано, какими именно действиями ПЦ «Мемориал» подрывает основы Конституционного строя РФ. А именно, «высказывает несогласие с решениями и действиями указанных Институтов власти, результатами предварительного следствия и состоявшимися судебными приговорами по резонансным уголовным делам». В акте приведены три примера «подрывной деятельности» ПЦ «Мемориал»: оценка агрессивных действий России по отношению к Украине, мнение руководства организации об участии российских военнослужащих в боевых действиях на Востоке Украины, несогласие с неправосудным приговором по «Болотному делу». Эти обвинения в адрес ПЦ «Мемориал» являются беспрецедентными. Мы, члены «Правозащитного совета», российские правозащитники заявляем: 1. Мы разделяем мнение ПЦ «Мемориал» по всем приведенным в акте проверки Минюста поводам — политика России по отношению к Украине носит агрессивный характер и противоречит международным нормам, российские военнослужащие участвовали в боевых действиях на Востоке Украины, «Болотное дело» сфабриковано, приговор, вынесенный по нему, неправосудный. 2. Мы считаем долгом правозащитников указывать на нарушение национального и международного права государственными органами любого уровня и бороться за соблюдение норм права. 3. Мы считаем долгом правозащитников, в случае антигуманного характера принимаемых национальных законов, указывать на это и бороться против принятия таких законов. 4. Правозащитная деятельность защищена российским законодательством и международными договорами, ратифицированными РФ. Мы призываем государственные правозащитные институты — Уполномоченного по правам человека в РФ, Совета по правам человека при Президенте РФ — срочно отреагировать на данные обвинения в адрес ПЦ «Мемориал». Мы требуем от Министерств юстиции немедленного отказа от данных обвинений и принесения извинений в адрес ПЦ «Мемориал». 10.11.2015 Члены Правозащитного совета: Л.М. Алексеева В.В. Борщёв Ю.И. Вдовин И.А. Каляпин Г.А. Мельконьянц Л.А. Пономарёв Н.Е. Таубина Л.В. Шибанова См. также:Чьи основы подрывает "Мемориал"?

Минюст обвинил «Мемориал» в подрыве конституционного строя

По итогам первой плановой проверки НКО в статусе иностранного агента

| |

|

| О Владимире Осечкине, мошеннике от правозащитыЗоя Светова

Открытая Россия